जीएस पेपर - I मॉडल उत्तर (2021) - 1 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1: भक्त साहित्य की प्रकृति और इसके भारतीय संस्कृति में योगदान का मूल्यांकन करें। उत्तर: भक्त आंदोलन का विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में हुआ। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा हुई और यह पूरे भारत में फैल गया। 16वीं शताब्दी तक यह एक महान आध्यात्मिक शक्ति बन गया, विशेषकर कबीर, नानक और श्री चैतन्य द्वारा उत्पन्न महान लहर के बाद।

- भक्त साहित्य की प्रकृति:

- धर्मनिरपेक्ष सामंजस्य: भक्त और सूफी एक-दूसरे का समर्थन करते थे और विभिन्न सूफी संतों की रचनाएँ सिखों के धार्मिक ग्रंथों में शामिल थीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की शिक्षाएँ शामिल की गईं।

- भक्त cult का प्रसार: यह स्थानीय भाषाओं के अपनाने के कारण हुआ, जिन्हें आम जनता के लिए समझना आसान था।

- समावेशी साहित्य: इसने संप्रदायवाद और जातिवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। भक्त साहित्य ने जातियों और अछूतों के समावेश का आह्वान किया।

- परंपरागत समाज के असामान्य अनुष्ठानों के खिलाफ: मुस्लिम कवियों दौलत काजी और सैयद अलाओल ने ऐसे गीत लिखे जो हिंदूवाद और इस्लाम का सांस्कृतिक संश्लेषण थे।

- भक्त साहित्य का योगदान:

- स्थानीय भाषाओं का विकास: भक्त साहित्य ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा दिया।

- पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूफी संत जैसे मुल्ला दाऊद, ‘चंदायण’ के लेखक, और मलिक मुहम्मद जैसी, ‘पदमावती’ के लेखक, ने हिंदी में लिखा और सूफी अवधारणाओं को आम लोगों के लिए समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया।

- बंगाली भाषा का उपयोग: चैतन्य और कवि चंडीदास ने राधा और कृष्ण के प्रेम पर विस्तृत लेखन किया।

- भक्त नेता शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में असमिया भाषा का उपयोग लोकप्रिय बनाया।

- आज के महाराष्ट्र में, संतों जैसे एकनाथ और तुकाराम के हाथों मराठी ने अपने चरम पर पहुँच गया।

- अन्य प्रमुख संतों जैसे कबीर, नानक और तुलसीदास ने अपने आकर्षक पदों और आध्यात्मिक व्याख्या के साथ क्षेत्रीय साहित्य और भाषा में बड़ा योगदान दिया।

- एक नई सांस्कृतिक परंपरा का उदय: भक्त और सूफीवाद के प्रभाव से नई संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे सिख धर्म और कबीर पंथ।

- एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में, इसने कविता को राजाओं की स्तुति से मुक्त किया और आध्यात्मिक विषयों को पेश किया।

- शैली के दृष्टिकोण से, इसने सरल और सुलभ शैलियों जैसे वचन (कन्नड़ में), साखियाँ, दोहे और अन्य रूपों को विभिन्न भाषाओं में पेश किया और संस्कृत की मीट्रिकल शैलियों की प्रधानता को समाप्त किया।

- भक्त आंदोलन के विचारों ने उनके द्वारा छोड़े गए विशाल साहित्य के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक भावना में प्रवेश किया।

- उनके विचारों की सामंजस्य ने न केवल हमें संभावित आंतरिक संघर्षों से बचाया, बल्कि सहिष्णुता की भावना भी विकसित की।

- सामान्य जनता को आकर्षित करने के लिए, उनके संदेशों को गीतों, कहावतों और कहानियों में प्रस्तुत किया गया, जिससे अवधी, भोजपुरी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं का विकास हुआ।

प्रश्न 2: युवा बंगाल और ब्रह्मो समाज के संदर्भ में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय और विकास को संक्षेपित करें। उत्तर: 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। ब्रह्मो समाज:

राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था।

- प्रार्थना, ध्यान और ग्रंथों का पठन पर केंद्रित।

- अंधविश्वास, जातिवाद और अछूत प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर हमलावर।

- महिलाओं की सम्मानित स्थिति के लिए काम किया।

- मुख्य रूप से कोलकाता में केंद्रित।

यंग बंगाल आंदोलन:

- एक युवा एंग्लो-इंडियन, हेनरी विवियन डेरेजियो (1809-31) इस प्रगतिशील प्रवृत्ति के नेता और प्रेरक थे।

- फ्रांसीसी क्रांति युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत थी।

- महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का समर्थन किया।

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर राम मोहन राय की सार्वजनिक शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाया।

- अपने समय से बहुत आगे।

प्रश्न 3: भारतीय रियासतों के एकीकरण प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों और सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करें। (UPSC GS1 2021) उत्तर:

- रियासतों के शासक अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र भारत में शामिल करने के प्रति समान रूप से उत्साही नहीं थे।

- भोपाल, त्रावणकोर और हैदराबाद ने घोषणा की कि वे किसी भी डोमिनियन में शामिल होने का इरादा नहीं रखते।

- रियासतें पाकिस्तान या यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने लगीं ताकि या तो वे शामिल हों या स्वतंत्र रहें।

सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएं:

- कई रियासतों की जनसंख्या विविध थी।

- कुछ रियासतें, जिनकी मुस्लिम जनसंख्या थी, एक हिंदू राजा द्वारा शासित थीं, जबकि अन्य, जिनकी हिंदू बहुसंख्या थी, एक मुस्लिम नेता द्वारा शासित थीं।

- सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन द्वारा प्रयास किए गए।

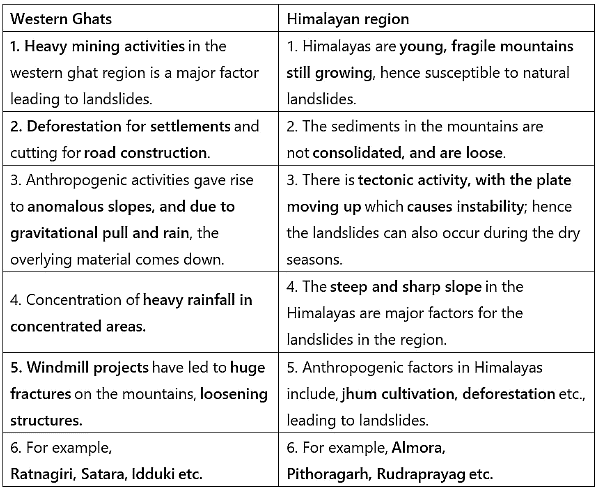

प्रश्न 4: हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के कारणों का अंतर करें। (UPSC GS1 2021) उत्तर:

- भूस्खलन मलबे, मिट्टी या चट्टान के द्रव्यमान का ऐसा आंदोलन है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर खिसकता है।

- भूस्खलन हिमालय और पश्चिमी घाटों में एक सामान्य समस्या है।

- हालांकि, दोनों के लिए कारक भिन्न हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

- भूस्खलन एक चुनौती के रूप में हाल के वर्षों में बढ़ा है, जो मानवजनित गतिविधियों के कारण है।

- इस संदर्भ में, सतत विकास नीतियों के साथ-साथ स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए।

- ईको-सेंसिटिव क्षेत्रों में निर्माण की जांच की जानी चाहिए।

- कस्तूरीरंगन/माधव गाडगिल रिपोर्टों और NDMA की भूस्खलन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

प्रश्न 5: भारत, जो गोंडवाना भूमि के देशों में से एक है, फिर भी इसकी खनन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान प्रतिशत में बहुत कम है। चर्चा करें। उत्तर:

भारत, जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, को कोयला, लोहे, मिका, एल्यूमिनियम आदि जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध माना जाता है। हालांकि, भारत का खनन क्षेत्र देश के जीडीपी में केवल 2.2% से 2.5% का योगदान देता है।

- कम योगदान के कारण: खनिज अधिकतर वन क्षेत्र में स्थित हैं। कल्याण के लिए जनादेश वाली लोकतांत्रिक राजनीति खनिज शोषण और जनजातीय विकास के बीच conflicting प्राथमिकताओं को उत्पन्न करती है।

- कई मंजूरियाँ और कानूनी बाधाएँ: खनन क्षेत्र को कई मंजूरियों की आवश्यकता होती है, जो इसे अव्यवहारिक/असफल बनाती है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण/वन मंजूरियाँ। खनन क्षेत्र विभिन्न कानूनी निर्णयों के प्रति संवेदनशील है। उदाहरण के लिए, कोयला ब्लॉक आवंटन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कोयला खनन उत्पादन को प्रभावित करता है।

- उच्च कर: भारत का खनन क्षेत्र अन्य खनन क्षेत्रों की तुलना में बहुत उच्च करों के अधीन है। उदाहरण के लिए, उच्च रॉयल्टी, डबल टैक्सेशन आदि।

- खराब अन्वेषण: अत्यधिक प्रतिबंधित लाइसेंसिंग व्यवस्थाएँ निजी खिलाड़ियों को खनिज अन्वेषण में संलग्न होने से हतोत्साहित करती हैं।

- पीएसयू का एकाधिकार: खनन क्षेत्र संसाधनों के अव्यवहारिक उपयोग की समस्या से ग्रसित है, जो पीएसयू के एकाधिकार के कारण है। उदाहरण के लिए, कोल इंडिया का कोयला क्षेत्र में एकाधिकार।

- धीमी आधुनिकीकरण: भारत का खनन क्षेत्र उत्पादक वैश्विक प्रवृत्तियों को अपनाने में धीमा रहा है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट माइन आदि।

भारत के खनन क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। इस संदर्भ में, तेजी से प्रशासनिक मंजूरियाँ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और खनन क्षेत्र में नक्सलवाद जैसी सुरक्षा चुनौतियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 6: शहरी भूमि उपयोग में जल निकायों के पुनःकरण के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं? उदाहरणों के साथ समझाएँ। (यूपीएससी जीएस1 2021)

उत्तर: भूमि पुनःकरण मानव-प्रेरित पर्यावरण परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस संदर्भ में जल निकायों के शहरी भूमि उपयोग में पुनःकरण के निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम हैं:

- जल पारिस्थितिकी को नुकसान: शहरी भूमि परिवर्तन के कारण जल निकायों के चारों ओर आवासीय और व्यावसायिक भवनों, जैसे कि घरों और रेस्तरां का निर्माण होता है, जिससे जल पारिस्थितिकी का क्षय और पोषक तत्वों का प्रवेश होता है। उदाहरण के लिए, श्रीनगर में डल झील।

- बाढ़ की बढ़ती घटनाएं: जल निकाय अतिरिक्त वर्षा के लिए स्पंज का काम करते हैं, जल निकायों का पुनः दावा करने के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। एक उदाहरण के तौर पर, मुंबई ने 1970 से 2014 के बीच 71% अपने दलदली क्षेत्रों को खो दिया।

- प्रजातियों का विलुप्त होना: तेलंगाना में हुसैन सागर झील का भूमि पुनः दावा करने से BOD 116 mg/l तक बढ़ गया है। यह केवल जलीय प्रजातियों के लिए ही नहीं, बल्कि वायवीय जीवों के लिए भी हानिकारक है।

- पीने के पानी का प्रदूषण: जल निकायों का प्रदूषकों को बफर करके शुद्धिकरण का प्रभाव होता है। जल निकायों पर अतिक्रमण हानिकारक रसायनों जैसे कि आर्सेनिक, ताम्र, क्रोमियम का जल स्तर में संकेंद्रण बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में जल निकायों के अतिक्रमण ने आर्सेनिक प्रदूषण के उच्च स्तर का कारण बना।

- पर्यावरणीय खतरे: तटीय क्षेत्रों में शहरी भूमि उपयोग के लिए जल पुनः दावा करने से भूकंप जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जो मिट्टी के तरल होने और भूमि के धंसने के कारण होती हैं।

जल निकाय पारिस्थितिकी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि में, जल शोधन, अतिक्रमण से बचाव, मानवजनित तनाव में कमी आदि के माध्यम से उनकी रक्षा अनिवार्य है।

प्रश्न 7: 2021 में ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं और उनके क्षेत्रीय पर्यावरण पर प्रभाव का उल्लेख करें। (UPSC GS1 2021) उत्तर: एक ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब लावा और गैस एक सक्रिय ज्वालामुखी से निकलती है, अक्सर विस्फोटक रूप से। ज्वालामुखियों का क्षेत्रीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसा कि 2021 में निम्नलिखित ज्वालामुखियों के उदाहरणों से देखा जा सकता है:

हुंगा टोंगा-हुंगा हापाई: यह समुद्री ज्वालामुखी दिसंबर 2021 में फटा।

- टाल ज्वालामुखी: यह ज्वालामुखी मनीला के निकट है, जिसने 2021 में विस्फोट किए।

- न्यिरागोंगो: लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इस ज्वालामुखी का हिंसक/विस्फोटक विस्फोट स्थानीय जनसंख्या पर प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे दर्जनों लोग मारे गए।

- आइसलैंड: आइसलैंड का ज्वालामुखीय प्रणाली 2021 में फटी। इसने घाटी को महीनों तक काले लावा से भर दिया, जब तक कि विस्फोट बंद नहीं हुआ।

- ला-पाल्मा: कैनरी द्वीप समूह में विस्फोटक ज्वालामुखी का विस्फोट 2021 में हुआ।

स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव:

- ज्वालामुखीय राख के बादल बड़े क्षेत्रों में फैल सकते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है।

- ज्वालामुखीय विस्फोट अक्सर ज्वालामुखीय बिजली की घटनाओं के साथ होते हैं।

- ज्वालामुखीय राखincoming सौर विकिरण को परावर्तित करती है, जिससे तापमान में स्थानीय ठंडक का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, माउंट क्राकाटौ ने छोटी बर्फ़ युग लाया।

- ज्वालामुखीय राख क्षेत्र की मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है।

- ज्वालामुखीय राख में कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन गैसें एकत्रित हो सकती हैं, जो क्षेत्रीय पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती हैं, जिससे जानवरों और मनुष्यों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

- ज्वालामुखीय विस्फोटों को क्षेत्र में भूकंपों को उत्तेजित करने के लिए भी जाना जाता है।

ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत की आग की परिधि के चारों ओर हैं। हालांकि, ज्वालामुखियों से बचा नहीं जा सकता, उनके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

प्रश्न 8: भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? अपना उत्तर स्पष्ट करें। (UPSC GS1 2021)

उत्तर: उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का वह भाग है जिसमें भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान होती है। भारत को उपमहाद्वीप माना जाता है क्योंकि:

भूगोल: भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारतीय भूभाग उत्तर में हिमालय और दक्षिण में भारतीय महासागर से घिरा हुआ है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देता है। लंबी समुद्री तटरेखा, एक बड़ा रेगिस्तान (थार), सबसे ऊँचे पर्वत श्रृंखलाएँ और बड़े मैदान (भारत-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान) इसे एक ऐसी शारीरिक विविधता प्रदान करते हैं, जो केवल महाद्वीपीय स्तर पर देखी जा सकती है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, भारत एक अलग प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ।

- जनसंख्या: भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है (जो किसी अन्य महाद्वीप से कहीं अधिक है, केवल एशिया और अफ्रीका को छोड़कर)।

- विविधता में एकता: भारत में कई जातियाँ, धर्म, जातियाँ आदि हैं, जो विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं और विभिन्न रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन सभी में एकता का एक तत्व स्पष्ट है।

- राजनीतिक पहचान: भारत सबसे बड़ी लोकतंत्र है जिसमें स्वतंत्र संस्थाएँ हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता इसे अपने पड़ोस के किसी अन्य देश से अलग बनाती है।

- वनस्पति और जीव-जंतु की विविधता: भारत में हरित वन, पर्णपाती वन और अल्पाइन घास के मैदानों तक की एक विस्तृत वनस्पति है। भारत में पाए जाने वाले कई पशु प्रजातियाँ देशज हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं मिलतीं।

ऐतिहासिक रूप से, प्राचीन लोगों ने भारत को एक अलग इकाई माना, जो सिंधु (Indus) के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग को भारत या जम्बूद्वीप के रूप में पहचानते थे। इसलिए, हम कह सकते हैं कि भारत की उपमहाद्वीप के रूप में पहचान प्राचीन समय से ही स्वीकार की गई है।

प्रश्न 9: जनजातीय ज्ञान प्रणालियों की अनोखापन की तुलना मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों से करें। (UPSC GS1 2021)

उत्तर: जनजातीय ज्ञान प्रणालियाँ बैंड समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सदियों के अनुभव और सीख के माध्यम से वर्तमान समय तक पहुंची हैं। जबकि मुख्यधारा के ज्ञान और संस्कृति के विकास में समान विशेषताएँ देखी जा सकती हैं, जनजातीय ज्ञान प्रणालियाँ निम्नलिखित कारणों से अद्वितीय हैं:

- जनजातीय समाजों में प्राकृतिक ज्ञान की समकालीनता है, जो जंगलों, वनस्पति और जीव-जंतु के साथ निरंतर निकटता के कारण है।

- मुख्यधारा के समाज ने कृषि आधारित समाज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, और उनकी सांस्कृतिक ज्ञान उनकी जनजातीय अतीत के प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब मौजूद नहीं है। जबकि मुख्यधारा के ज्ञान प्रणाली विचारों के कठोर परिष्कार और प्रश्न पूछने पर आधारित हैं, जनजातीय विधियाँ ज्ञान के संरक्षण पर आधारित हैं।

- उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार के जनजातियों के बीच समुद्र की एक दीवार के बारे में जागरूकता ने उन्हें 2004 में सुनामी के खिलाफ मदद की। जनजातीय ज्ञान प्रणाली गीतों और कहानियों में संग्रहीत होती हैं, जबकि मुख्यधारा का ज्ञान पुस्तकों और रिकॉर्डिंग में संरक्षित होता है। जनजातीय ज्ञान प्रणाली समुदाय के लिए समग्र सीखने को बढ़ावा देती हैं।

- मुख्यधारा के समाज में, ज्ञान और परंपराएँ विभाजित हो गई हैं, जिसमें परंपराएँ अध्ययन का विषय बन गई हैं, अध्ययन के तरीके के बजाय। जनजातीय ज्ञान प्रणाली अपवाद रहित और समानता से चिह्नित हैं। मुख्यधारा के ज्ञान प्रणाली शिक्षा की लागत, पेटेंट सुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार आदि जैसी बाधाओं में फंसी हुई हैं।

- जनजातीय और मुख्यधारा के समाज परस्पर अनन्य प्रणाली नहीं हैं। निरंतर बातचीत और आपसी निर्भरता ने दोनों को समृद्ध किया है। आगे का रास्ता आपसी सीखने और संरक्षण के सलाद बाउल मॉडल के मिश्रण पर आधारित होना चाहिए, न कि समाकलन पर। भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय पहल या नेहरूवादी जनजातीय पंचशील मॉडल जैसी हाल की पहलों कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं।

प्रश्न 10: 'गिग अर्थव्यवस्था' की भूमिका का विश्लेषण करें भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में। (UPSC GS1 2021) उत्तर: गिग अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन स्वतंत्र श्रमिकों को छोटे समय के अनुबंधों के लिए नियुक्त करते हैं। गिग अर्थव्यवस्था भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकती है:

- गिग रोजगार आंशिक कार्य और लचीले काम के घंटों की अनुमति देता है, जिससे महिलाएं अपने पारंपरिक भूमिकाओं (गृहिणी और देखभालकर्ता) के साथ रोजगार का संतुलन बना सकती हैं।

- गिग रोजगार जिसे वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) और तकनीक द्वारा पूरा किया गया है, यात्रा और रात की शिफ्ट के दौरान सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करता है। इसके अलावा, टियर 2 और टियर 3 शहरों में महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उभरे हैं।

- यह महिलाओं को मांग पर कार्य प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्यबल में शामिल होने और छोड़ने की अनुमति मिलती है।

- गिग रोजगार महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और निर्णय लेने की शक्ति देता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं।

हालांकि, गिग अर्थव्यवस्था अपने साथ कुछ सीमाएं लेकर आती है जैसे:

- गिग अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मांग और आपूर्ति के बाजार सिद्धांत पर काम करती है। यह मनुष्यों को बस एक और संसाधन के रूप में देखती है। आसानी से बदले जा सकने वाले कम कौशल वाले गिग श्रमिकों का नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाता है। कार्य की उपलब्धता और करियर की स्थिरता के बारे में निश्चितता की कमी भी है।

- लाभों की कमी: फ्लेक्सी-कामकाजी आमतौर पर न्यूनतम वेतन, बीमा, PF, सेवानिवृत्ति योजनाएं, भुगतान की छुट्टियां, मातृत्व लाभ आदि के लिए पात्र नहीं होते हैं।

- वेतन में अंतर: स्थायी कर्मचारी ग्रेड-पे के साथ यात्रा भत्ता जैसे लाभ प्राप्त करते हैं। गिग श्रमिकों को केवल कार्य के मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है।

- विकास में बाधा: कम कौशल वाले गिग श्रमिक संगठनात्मक पदानुक्रम में ऊपर नहीं बढ़ सकते और उन्हें पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है।

संक्षेप में, गिग अर्थव्यवस्था महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी और सशक्तिकरण बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। लेकिन, लंबे समय में, पूर्वानुमानित और औपचारिक रोजगार के साथ अपस्किलिंग के अवसरों की आवश्यकता है।