भारतीय परमाणु कार्यक्रम | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा, जिसे न्यूक्लियर ऊर्जा भी कहा जाता है, परमाणु नाभिकों की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होती है, जो या तो न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन के माध्यम से हो सकती है।

न्यूक्लियर फिशन

न्यूक्लियर फिशन एक प्रक्रिया है जहाँ एक भारी नाभिक दो या अधिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है, साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर और परमाणु बम में किया जाता है।

न्यूक्लियर फ्यूजन

न्यूक्लियर फ्यूजन में दो या अधिक हल्के नाभिकों का संयोजन होकर एक भारी नाभिक का निर्माण होता है। यह प्रतिक्रिया केवल अत्यधिक उच्च तापमान (106 K से अधिक) पर होती है और इसे थर्मोन्यूक्लियर कहा जाता है। हाइड्रोजन बम में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड (DO) और ट्रिटियम ऑक्साइड (TO) का मिश्रण एक सामान्य परमाणु बम के चारों ओर होता है।

न्यूक्लियर रिएक्टर/परमाणु रिएक्टर

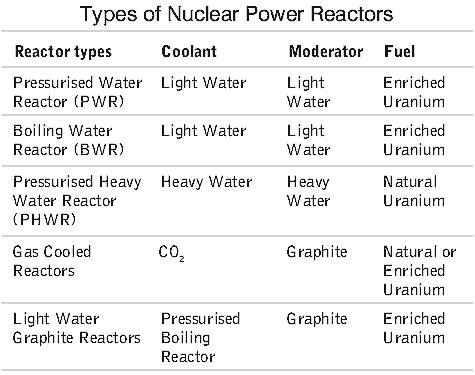

न्यूक्लियर रिएक्टर वे उपकरण हैं जो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो भारी नाभिकों के फिशन से न्यूट्रॉन का एक स्थिर प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इन्हें शोध रिएक्टर या पावर रिएक्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- शोध रिएक्टर: ये रिएक्टर, जो विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में संचालित होते हैं, कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें चिकित्सा उपयोग के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन, सामग्री परीक्षण और अनुसंधान करना शामिल है। भारत में इसके उदाहरणों में Cirus, Dhruva, और Kamini शामिल हैं।

न्यूक्लियर चेन रिएक्शन: एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में, फिशन से मुक्त न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों में अतिरिक्त फिशन को ट्रिगर करते हैं, जिससे प्रतिक्रिया लगातार बनी रहती है। यह नियंत्रित (जैसे कि न्यूक्लियर पावर में) या अनियंत्रित (जैसे कि न्यूक्लियर हथियारों में) हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक यूरेनियम-235 परमाणु एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और दो नए न्यूट्रॉन और महत्वपूर्ण ऊर्जा में विभाजित होता है। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन और अधिक यूरेनियम-235 परमाणुओं को फिशन करके प्रतिक्रिया को जारी रखते हैं।

न्यूक्लियर पावर उत्पादन की प्रक्रिया

न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यूरेनियम ईंधन फission (विघटन) प्रक्रिया से गुजरता है, जो विशाल मात्रा में ताप उत्पन्न करता है। यह ताप उच्च-दाब भाप का उत्पादन करता है, जो टरबाइनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है और इससे बिजली उत्पन्न होती है। लाइट वॉटर रिएक्टर्स (LWRs) सामान्य पानी का उपयोग करते हैं, जो कि कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का कार्य करता है। कूलेंट रिएक्टर कोर से ताप को हटाता है, जबकि मॉडरेटर न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है ताकि श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखा जा सके। नियंत्रण छड़ें रिएक्टर की शक्ति को नियंत्रित करती हैं, जिससे अत्यधिक विघटन को सीमित किया जा सके। रिएक्टर की कंटेनमेंट वेसल, जो स्टील से बनी होती है, रिएक्टर प्रेशर वेसल को समाहित करती है, और प्राथमिक जल लूप ताप को द्वितीयक कूलिंग सिस्टम में स्थानांतरित करता है, जो टरबाइनों को चलाने के लिए भाप उत्पन्न करता है।

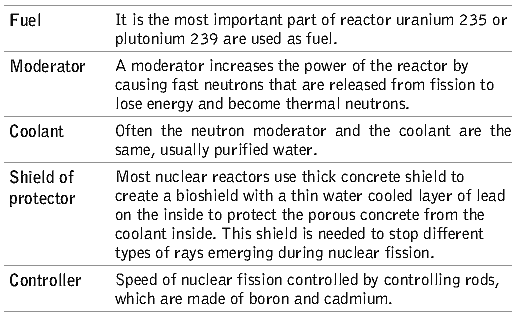

न्यूक्लियर रिएक्टर के भाग

न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पन्न होती है, पाँच मुख्य भागों में बाँटा जाता है।

भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा का विकास

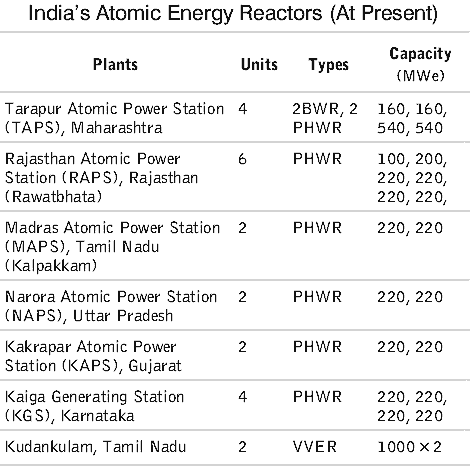

1948 का एटॉमिक एनर्जी बिल 10 अगस्त, 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष डॉ. होमी जे. भाभा थे। यह आयोग परमाणु ऊर्जा नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार था। 3 अगस्त, 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की स्थापना की गई, जो प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करता था। 3 जनवरी, 1954 को परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे (AEET) की स्थापना की गई और 1967 में इसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) कर दिया गया। BARC भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की देखरेख करता है।

भारत का तीन-चरणीय न्यूक्लियर पावर कार्यक्रम

डॉ. होमी जे. भाभा ने घरेलू संसाधनों के उपयोग के लिए एक तीन-चरणीय न्यूक्लियर पावर कार्यक्रम का खाका तैयार किया:

- चरण I - दबावित भारी जल रिएक्टर (PHWR): यह चरण प्राकृतिक यूरेनियम से संचालित PHWR का उपयोग करता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है और उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 का उत्पादन होता है।

- चरण II - फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR): FBR अधिक फिसाइल सामग्री का उत्पादन करते हैं तुलना में उसके उपभोग से। इस चरण में प्लूटोनियम-239 और प्राकृतिक यूरेनियम से बने मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम-239 विभाजन (फिशन) के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि यूरेनियम-238 को अतिरिक्त प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित किया जाता है।

- चरण III - थोरियम-आधारित रिएक्टर: यह उन्नत रिएक्टर प्रणाली थोरियम-232 और यूरेनियम-233 ईंधन का उपयोग करके श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखती है।

भारत में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर

- अपसरा: भारत का सबसे पुराना रिएक्टर, जिसे BARC द्वारा यूके की सहायता से डिज़ाइन किया गया था, 2010 में बंद कर दिया गया।

- सिरस: ट्रॉम्बे में स्थित और कनाडाई मदद से निर्मित, इसे भी 2010 में बंद कर दिया गया।

- ज़ेरलिना: एक प्रयोगात्मक शून्य-ऊर्जा रिएक्टर जिसे स्वदेशी रूप से बनाया गया, 1983 में बंद कर दिया गया।

- कमिनी: IGCAR, कालपक्कम में एक शोध रिएक्टर, जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- ध्रुवा: भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर, जो हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का एक प्रमुख स्रोत है।

- फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR): एक तरल धातु फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे BARC और IGCAR द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया, जो फ्रेंच रैप्सोडी डिज़ाइन पर आधारित है।

उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR)

यह रिएक्टर थोरियम-आधारित मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करेगा जिसमें थोड़ी मात्रा में प्लूटोनियम होगा। इसमें थोरियम डाइऑक्साइड पाउडर बनाने के लिए स्वदेशी उपकरणों का विकास करना और भविष्य के 500 मेगावाट PHWR के लिए यूरेनियम डाइऑक्साइड के साथ परीक्षण करना शामिल है।

उच्च तकनीकी एक्सेलेरेटर का विकास

परमाणु त्वरक परमाणु कणों की गति बढ़ाते हैं, जिससे इनका उपयोग रेडियोआइसोटॉपी और आइसोटोप निर्माण में किया जा सके।

- पल्स इलेक्ट्रॉन त्वरक: इसका उपयोग एक्स-रे और उच्च-आवृत्ति माइक्रोवेव अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि KALI-500।

- रेडियो टेलीस्कोपी: पुणे में स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, जो Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) के अंतर्गत है, इस अनुसंधान पर केंद्रित है।

- कृषि परमाणु प्रौद्योगिकी: परमाणु आइसोटोप मिट्टी, पौधों, जानवरों और वायु में मौजूद होते हैं और कृषि में फसल की किस्मों में सुधार के लिए विकिरण प्रेरित आनुवंशिक परिवर्तनों का उपयोग किया जाता है।

रेडियो आइसोटोप

अस्थिर परमाणुओं में, नाभिक स्थिरता पुनः प्राप्त करने के लिए एक न्यूट्रॉन छोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विकिरण उत्सर्जित होता है। ऐसे आइसोटोपों को रेडियोआइसोटोप के रूप में जाना जाता है। सभी तत्व जिनका परमाणु संख्या 83 से अधिक है, स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी होते हैं, जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं। परमाणु संख्या 83 और उससे कम वाले तत्वों में स्थिर आइसोटोप होते हैं लेकिन इनमें कम से कम एक रेडियोधर्मी आइसोटोप भी हो सकता है। जैसे-जैसे रेडियोआइसोटोप स्थिरता की तलाश करते हैं, वे पारगमन (transmutation) का सामना कर सकते हैं, जो उन्हें नए तत्वों में बदल देता है। रेडियोआइसोटोप, परिभाषा के अनुसार, अस्थिर होते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जबकि सभी आइसोटोप रेडियोधर्मी नहीं होते हैं।

रेडियोआइसोटोप्स के अनुप्रयोग

- चिकित्सा: रोगों का निदान और उपचार, चिकित्सा उत्पादों का कीटाणुशोधन, और अन्य नैदानिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

- उद्योग और तकनीक: सामग्री निरीक्षण, वेल्डिंग प्रक्रियाओं, उत्पादन नियंत्रण, और अनुसंधान में लागू किया जाता है।

- कृषि: कीट नियंत्रण और खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।

- कला: कला के पुनर्स्थापन और ऐतिहासिक या कलात्मक वस्तुओं की प्रामाणिकता की पुष्टि में सहायक होता है।

- पुरातत्व: भूवैज्ञानिक घटनाओं की तिथी निर्धारण और ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसंधान में मदद करता है।

- फार्माकोलॉजी: सार्वजनिक रिलीज़ से पहले दवा मेटाबोलिज्म के अध्ययन में सहायक होता है।

रेडियोकार्बन डेटिंग

रेडियोकार्बन डेटिंग कार्बनिक सामग्रियों जैसे कि लकड़ी, कोयला, शेल, हड्डी, और तलछट की उम्र का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। उम्र का निर्धारण एक नमूने में कार्बन-14 और कार्बन-12 की मात्रा की तुलना पर आधारित होता है। विकिरण काउंटर उस इलेक्ट्रॉनों का पता लगाते हैं जो विघटनशील कार्बन-14 द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जो कलाकृतियों की तिथी निर्धारण में मदद करता है।

टोकामक

टोकामक एक ऐसा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को एक टॉरस आकार में संकुचित करता है। स्थिर प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए एक हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन में चुंबकीय क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे टोराइडल और पोलाइडल क्षेत्रों को मिलाकर उत्पन्न किया जाता है। इसे 1950 के दशक में सोवियत भौतिकविदों इगोर ताम और आंद्रेई सखारोव द्वारा आविष्कार किया गया था, और \"टोकामक\" नाम रूसी में \"टोरोइडल चेंबर मैग्नेटिक\" का संक्षिप्त रूप है।

आईटीईआर

आईटीईआर (International Thermonuclear Experimental Reactor) एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो फ्रांस में सबसे बड़े प्रयोगात्मक टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण कर रही है। इसका लक्ष्य न्यूक्लियर फ्यूजन की व्यवहार्यता को एक संभावित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना है, जिसमें नकारात्मक प्रभाव न हो।

न्यूक्लियर वेस्ट प्रबंधन

रेडियोएक्टिव वेस्ट का प्रबंधन इसके खतरनाक स्वभाव और कठोर नियामक आवश्यकताओं के कारण जटिल प्रक्रियाओं में शामिल होता है। भारत ने रेडियोएक्टिव वेस्ट के प्रबंधन के लिए आत्मनिर्भर विधियाँ विकसित की हैं। 2011 में फुकुशिमा आपदा के बाद, भारत में न्यूक्लियर परियोजनाओं जैसे कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ स्थानीय विरोध हुआ है।

न्यूक्लियर वेस्ट प्रबंधन के चरण

- विभाजन: रासायनिक या इलेक्ट्रोकैमिकल विधियों का उपयोग करके, अल्पकालिक न्यूक्लाइड्स को दीर्घकालिक न्यूक्लाइड्स से अलग करता है।

- परिवर्तन: रेडियोधर्मी बमबारी के माध्यम से दीर्घकालिक न्यूक्लाइड्स को अल्पकालिक न्यूक्लाइड्स में परिवर्तित करता है।

- कंडीशनिंग: अपशिष्ट को संभालने, परिवहन, भंडारण, और निपटान के लिए तैयार करता है, अक्सर इसे ठोस रूप में परिवर्तित करके कंटेनरों में encase करके।

रेडियोएक्टिव अपशिष्ट के प्रकार

- छूट प्राप्त और बहुत कम स्तर का अपशिष्ट (VLLW): इसमें न्यूनतम रेडियोधर्मिता होती है और इसे हानिकारक नहीं माना जाता।

- कम स्तर का अपशिष्ट (LLW): इसमें पेपर, कपड़े, और अस्पतालों, उद्योगों, और न्यूक्लियर ईंधन चक्र से उत्पन्न फ़िल्टर जैसे सामान शामिल होते हैं, जिनकी रेडियोधर्मिता कम होती है, जो ज्यादातर अल्पकालिक होती है।

- मध्यम स्तर का अपशिष्ट (ILW): इसमें उच्च रेडियोधर्मिता होती है और इसे शील्डिंग की आवश्यकता हो सकती है।

- उच्च स्तर का अपशिष्ट (HLW): यह रिएक्टरों में यूरेनियम ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होता है और इसकी रेडियोधर्मिता उच्च होती है।

भारत के न्यूक्लियर परीक्षण

भारत, छठा न्यूक्लियर पावर बनने के नाते, ने 18 मई 1974 को पोखरन, राजस्थान में "स्माइलिंग बुद्ध" नामक अपना पहला परीक्षण किया। 11 और 13 मई 1998 को, भारत ने ऑपरेशन "शक्ति" के तहत पांच परीक्षण किए, जिनमें विघटन, कम उपज, और थर्मोन्यूक्लियर उपकरण शामिल थे।

नियमन और सुरक्षा

- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA): शांति पूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। भारत IAEA के न्यूक्लियर सिक्योरिटी फंड में योगदान देता है। वर्तमान महासचिव युकिया अमानो हैं, और IAEA के 162 सदस्य देश हैं।

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB): 1983 में परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत स्थापित, यह परमाणु सुविधाओं में सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देता है और इसका एक समर्पित संस्थान कलापक्कम में है।

- न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (NSG): 1974 में स्थापित, 48 देशों का यह समूह निर्यात दिशानिर्देशों के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रयास करता है। भारत ने नॉन-प्रोलिफेरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए बिना NSG की पाबंदियों से छूट प्राप्त की है।

नॉन-प्रोलिफेरेशन ट्रीटी (NPT)

NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना, शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को प्रोत्साहित करना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। यह 1970 से प्रभावी है और 1995 में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें यूएस, रूस, यूके, फ्रांस, और चीन जैसे परमाणु हथियार संपन्न देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, और दक्षिण सूडान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

भारत का परमाणु doktrin

- नो फर्स्ट यूज़: भारत पहले परमाणु हथियार का उपयोग न करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

- विश्वसनीय न्यूनतम निरोधक: एक पर्याप्त, जीवित और संचालन में तत्पर परमाणु बल सुनिश्चित करता है, जिसमें मजबूत कमांड, नियंत्रण, खुफिया, और योजना होती है।

परमाणु कमान प्राधिकरण

भारत का परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA), 4 जनवरी 2003 को स्थापित, तीन स्तरों में विभाजित है: राजनीतिक परिषद (प्रधान मंत्री द्वारा अध्यक्षता, जो परमाणु उपयोग को अधिकृत करती है), कार्यकारी परिषद (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा अध्यक्षता, जो निर्णयों के लिए इनपुट प्रदान करती है), और स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (परमाणु बल के प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी)।

सीटीबीटी और भारत

सम्पूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है और इसे 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह अभी तक प्रभावी नहीं हुई है क्योंकि आठ विशेष राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और छह अन्य राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है।

भारत के सीटीबीटी पर आपत्तियाँ

भारत का तर्क है कि सीटीबीटी को क्षैतिज और उर्ध्वाधर प्रसार दोनों को रोकना चाहिए, देशों को परमाणु संपन्न और संपन्न न होने वालों में विभाजित करने से बचना चाहिए, और intrusive verification methods और उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चिंताओं को संबोधित करना चाहिए।

कुडनकुलम परमाणु शक्ति संयंत्र विवाद

कुडनकुलम परमाणु शक्ति संयंत्र, जो एक संयुक्त रूस-भारत परियोजना है, तमिलनाडु में स्थित है, और इसे समुद्री जीवन पर गर्म पानी के निर्वहन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (2017)

जिसे परमाणु निषेध संधि के रूप में जाना जाता है, यह परमाणु हथियारों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसे 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था, और इसके प्रभाव में आने के लिए कम से कम 50 देशों द्वारा पुष्टि की आवश्यकता थी। जून 2020 तक, 38 राज्यों ने इसकी पुष्टि की थी। यह संधि 23 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत स्थापित की गई थी।

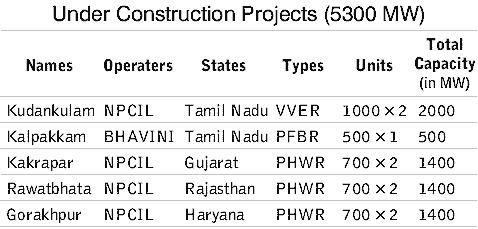

भारत-रूस के साथ हस्ताक्षरित कार्य योजना

5 अक्टूबर 2018 को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान, भारत और रूस ने परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत में छह परमाणु संयंत्रों के विकास की योजना बनाई गई।

|

464 docs|420 tests

|