कृषि - 2 | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

5. नकद फसलें

- नकद फसलें वे फसलें हैं जो बाजार में बिक्री के लिए उगाई जाती हैं। उदाहरण: कपास, जूट, तंबाकू, अरंडी, तिलहन, गन्ना आदि। ये कुल फसल क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत占 करती हैं, लेकिन कृषि उत्पादन में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती हैं।

- कपास मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय फसल है।

- तापमान: 21-30°C

- वृष्टि: लगभग 50-100 सेमी

- मिट्टी का प्रकार: डेक्कन पठार, मालवा पठार और गुजरात की गहरी काली मिट्टी (रेगर-लावा मिट्टी) कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

- यह एक उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाती है।

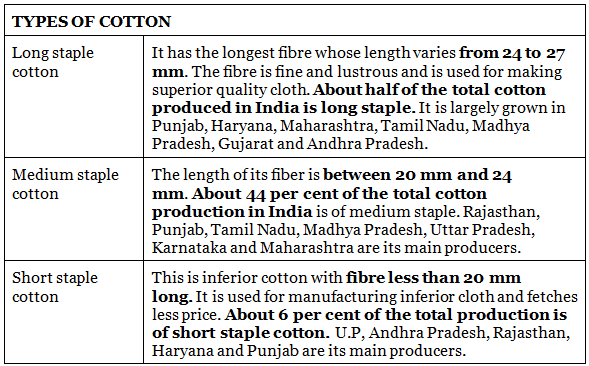

- भारत में दोनों प्रकार की कपास उगाई जाती है: छोटी स्पैपल (भारतीय) कपास और लंबी स्पैपल (अमेरिकी) कपास, जिसे उत्तर-पश्चिमी भागों में ‘नर्मा’ कहा जाता है।

- कपास देश के कुल फसल क्षेत्र का लगभग 4.7 प्रतिशत占 करती है।

- भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। (2018-19)

- कपास के लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती होती है, जिसमें वर्षा अस्थिर और अच्छी तरह से वितरित नहीं होती। इसे कीटों और बीमारियों के गंभीर हमलों का सामना करना पड़ता है।

- कपास उगाने के तीन मुख्य क्षेत्र हैं:

- पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से (उत्तर-पश्चिम)

- गुजरात और महाराष्ट्र (पश्चिम)

- आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के पठार।

- सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र आता है। (2018-19)

- श्रम – चूंकि कपास की कटाई अभी तक यांत्रिक नहीं हुई है, बड़ी संख्या में सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

BT कपास में BT का अर्थ है Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया एक विष उत्पन्न करता है जिसे BT विष कहा जाता है, जो विशेष कीटों, विशेष रूप से कपास की फसल को प्रभावित करने वाले बोलवर्म्स के लिए हानिकारक है। इस गुण को कपास में लाने के लिए आनुवंशिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। BT कपास का प्रारंभिक परीक्षण अमेरिका में हुआ था, और इसकी खेती 1995 में वहां शुरू हुई। इसके बाद, चीन ने 1997 में BT कपास की खेती शुरू की, और भारत ने 2002 में इसका अनुसरण किया।

जूट

- जूट भारत में कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसल है।

- इसकी वृद्धि के दौरान आर्द्र जलवायु (120-150 सेमी) और 80-90 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता आवश्यक है।

- यह पश्चिम बंगाल और देश के पूर्वी हिस्सों में एक नकद फसल है।

- भारत ने विभाजन के दौरान पूर्व पाकिस्तान (बांग्लादेश) को बड़े जूट उगाने वाले क्षेत्रों को खो दिया।

- वर्तमान में, भारत विश्व के जूट उत्पादन का लगभग तीन-पांचवां भाग उत्पादन करता है।

- पश्चिम बंगाल देश में उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा प्रदान करता है।

- बिहार और असम अन्य जूट उगाने वाले क्षेत्र हैं।

- जूट भी कपास की तरह मिट्टी की उर्वरता को तेजी से समाप्त करता है।

- यह आवश्यक है कि मिट्टी को हर साल नदियों के कीचड़ युक्त बाढ़ के पानी से पुनः भर दिया जाए।

- जूट फाइबर की प्रसंस्करण के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति और बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है।

- भारत का 99 प्रतिशत से अधिक जूट केवल पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उत्पादित होता है।

- केवल कुछ राज्यों में केंद्रित होने के कारण, यह फसल देश के कुल कृषि क्षेत्र का केवल लगभग 0.5 प्रतिशत हिस्सा बनाती है।

- जूट का उपयोग मोटे कपड़े, बैग, बोरे और सजावटी वस्तुएँ बनाने के लिए किया जाता है।

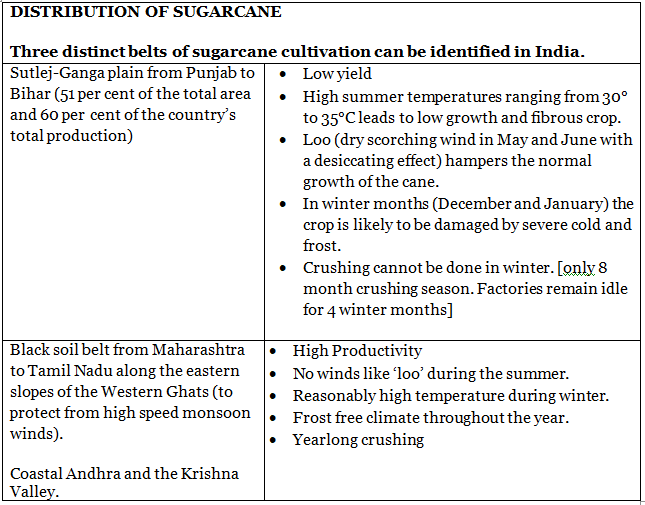

गन्ना

- तापमान: 21-27°C के बीच, गर्म और आर्द्र जलवायु में।

- वृष्टि: लगभग 75-100 सेमी।

- मिट्टी का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी।

- गन्ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। वर्षा आधारित परिस्थितियों में, इसे उप-आर्द्र और आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। लेकिन यह भारत में मुख्य रूप से सिंचित फसल है।

- भारत ने 2018-19 में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर ब्राज़ील को 16 वर्षों में पहली बार पीछे छोड़ दिया।

- इंडो-गंगेटिक मैदान में, इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में केंद्रित है।

- पश्चिम भारत में गन्ना उगाने का क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है।

गन्ना उद्योग उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत की ओर क्यों बढ़ रहा है?

- भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रति हेक्टेयर भूमि पर अधिक उपज का परिणाम है।

- यहां उगाए जाने वाले गन्ने में उच्च सुक्रोज सामग्री होती है।

- उष्णकटिबंधीय गन्ने के क्षेत्र उत्तरी मैदानी इलाकों में हैं।

- उप-उष्णकटिबंधीय किस्म में कम चीनी होती है।

- सर्दियों में चीनी कारखाने बंद हो जाते हैं।

- उत्तरी मैदानी इलाकों से कारखाने पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में स्थानांतरित हो जाते हैं।

- दक्षिण में लंबे समय तक क्रशिंग का मौसम होता है।

- दक्षिण भारत में सहकारी चीनी मिलें प्रबंधन में अधिक सफल हैं।

6. प्लांटेशन फसल

प्लांटेशन एक बड़े पैमाने पर कृषि संपत्ति है जो नकद फसलों में विशेषज्ञता रखती है। उगाई जाने वाली फसलें शामिल हैं: कपास, कॉफी, चाय, कोको, गन्ना, सिसल, तेल बीज, तेल ताड़, फल, रबर के पेड़ और वन के पेड़।

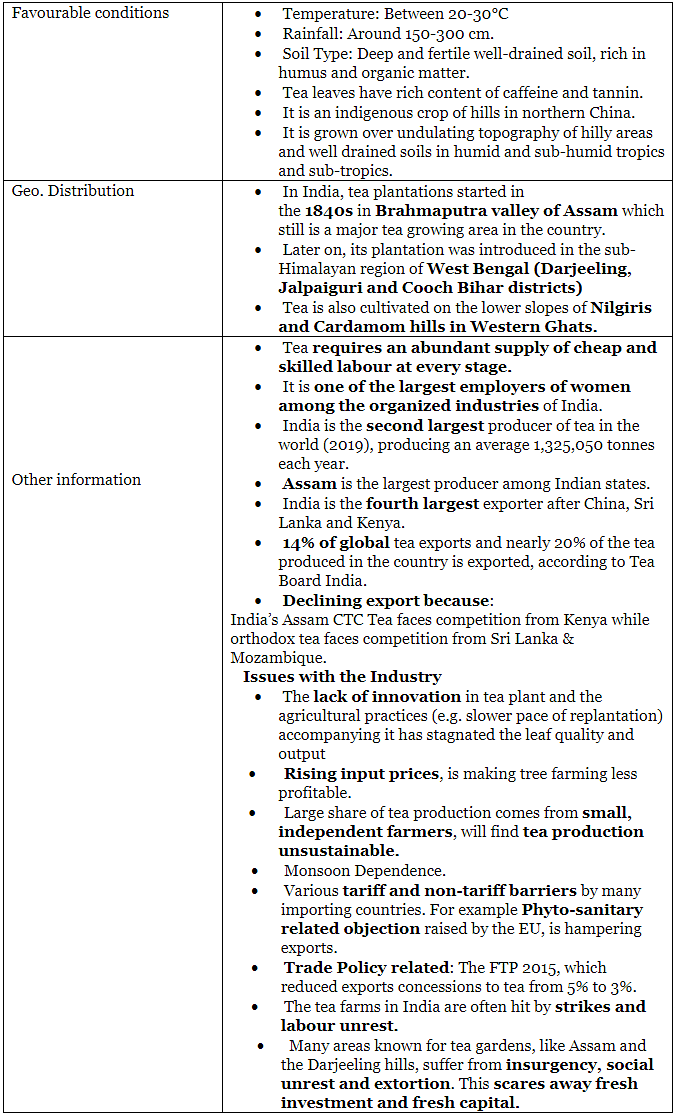

चाय

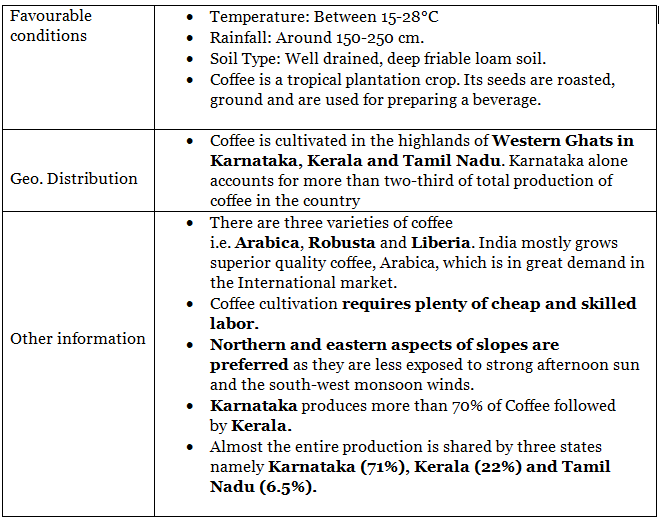

कॉफी

- यह एबिसिनिया पठार (इथियोपिया) का मूल निवासी है।

- कॉफी सबसे पहले कर्नाटका के बाबा बुदान पहाड़ियों में उगाई गई।

- ब्रिटिश प्लांटर्स ने 1820 के दशक में चिकमगलूर (कर्नाटका), वायनाड, शेवरॉय और नीलगिरी में बड़े कॉफी एस्टेट स्थापित किए।

गीली भूमि कृषि में, वर्षा मौसम के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की जरूरतों को पार कर जाती है, जिससे बाढ़ और मिट्टी के कटाव का संभावित खतरा होता है। इन क्षेत्रों में पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों जैसे चावल, जूट और गन्ना की खेती होती है, जबकि ताजे पानी के शरीर में जल कृषि में भी संलग्न होते हैं।

रबर

- रबर हेवेआ ब्रासिलिएन्सिस और कई अन्य उष्णकटिबंधीय पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह पौधारोपण के 5-7 वर्षों बाद लेटेक्स देना शुरू करता है।

- हेवेआ ब्रासिलिएन्सिस को गर्म (25°-35°C) और आर्द्र जलवायु (200 सेमी) की आवश्यकता होती है।

- बारिश पूरे वर्ष अच्छी तरह से वितरित होनी चाहिए।

- गहरे जल निकासी वाले दोमट मिट्टी रबर के प्लांटेशन के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

- लगभग पूरा रबर केरल (92%), तमिलनाडु (3%) और कर्नाटका (2%) में उत्पादित होता है, और त्रिपुरा (2%) चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंडमान और निकोबार द्वीप भी रबर की थोड़ी मात्रा का उत्पादन करते हैं।

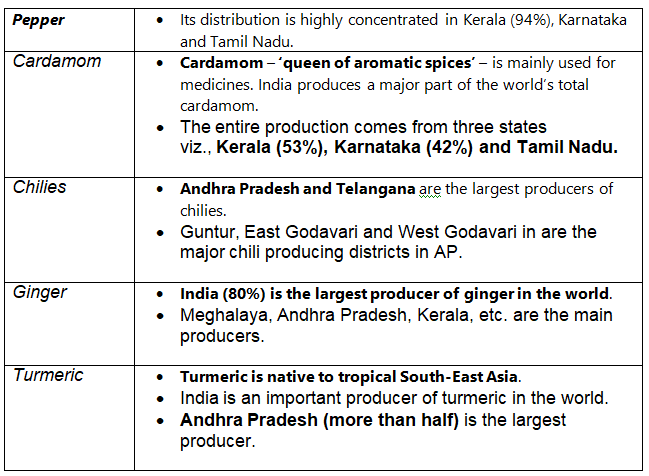

7. मसाले

भारत में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण मसाले हैं: काली मिर्च, इलायची, मिर्च, हल्दी, अदरक। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- ये मिट्टी की स्थितियाँ मुख्यतः केरल, कर्नाटका, और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- भारत मसालों का निर्यातक है। भारत में मसालों के उत्पादन और क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है।

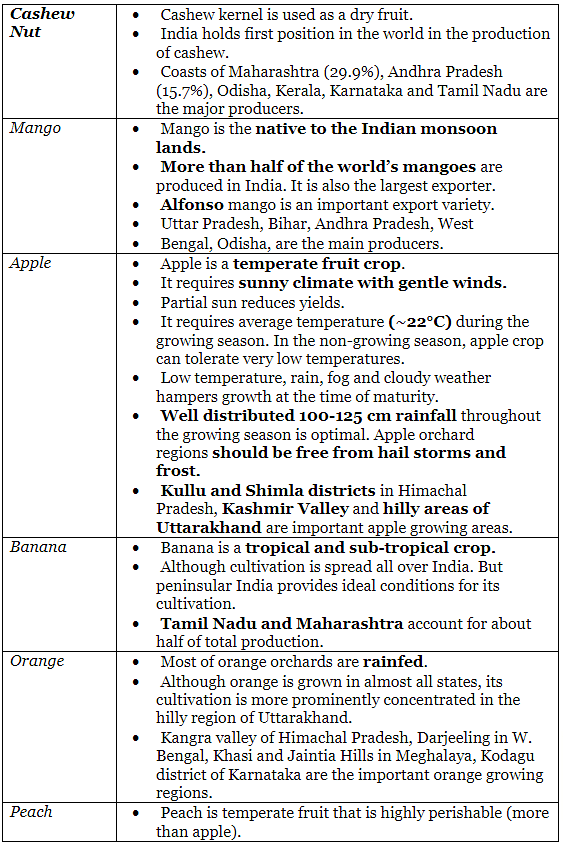

8. बागवानी

- भारत, चीन के बाद, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है।

- बागवानी क्षेत्र, कृषि जीडीपी का लगभग 25-30 प्रतिशत योगदान देता है।

- भारत, केले और आम का प्रमुख वैश्विक उत्पादक है।

फसल विविधीकरण

यह एक फसल की क्षेत्रीय सर्वोच्चता से कई फसलों के उत्पादन की ओर एक बदलाव का संदर्भ देता है।

यह आवश्यक क्यों है?

- मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना: केवल उन फसलों को उगाया जाता है जो विशेष कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है क्योंकि अत्यधिक पोषक तत्वों का उपयोग और सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती।

- भूस्खलन को रोकना: यह पानी की कमी वाली फसलों जैसे धान से दालें, तिलहन, मक्का की ओर फसल पैटर्न में विविधता लाने में मदद करेगा, ताकि जल स्तर को कम करने की समस्या का समाधान किया जा सके।

- विविधीकरण लाभकारी कीड़ों के लिए आवास भी प्रदान कर सकता है और एक ही समय में कीटों के उपनिवेश कम कर सकता है।

- अतिरिक्त रोजगार के अवसर।

- कृषि क्षेत्र से जोखिम को कम करना।

- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों आदि के खिलाफ बीमा।

- उच्च आय स्तर – गरीबी में कमी (SDG-1)।

कृषि गतिविधियों के विविधीकरण का अर्थ और कारण

इसका अर्थ है कृषि क्षेत्र में श्रम बल का हिस्सा कम करना और गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार ढूंढना।

- कृषि क्षेत्र से आय के जोखिम को कम करना

- व्यापक विकल्प प्रदान करना

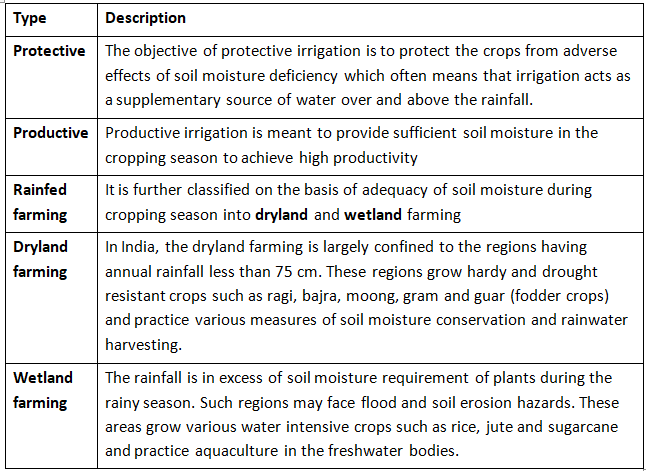

कृषि के प्रकार

फसलों के लिए मुख्य जल स्रोत के आधार पर, कृषि को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

मुख्य जल स्रोत

- सिंचाईयुक्त

- वृष्टि पर आधारित

सिंचाईयुक्त कृषि दो प्रकार की हो सकती है –

- सुरक्षात्मक

- उत्पादक

जलवायु स्मार्ट कृषि

- विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA) एक समग्र दृष्टिकोण है जो भूमि प्रबंधन – फसल भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन – को संबोधित करता है, जो खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के आपस में जुड़े चुनौतियों का समाधान करता है। जलवायु स्मार्ट कृषि को जलवायु सहनशील कृषि भी कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन की नई वास्तविकताओं के तहत कृषि का विकास है। “कृषि जो सतत रूप से उत्पादकता बढ़ाती है, सहनशीलता (अनुकूलन) को बढ़ाती है, जहां संभव हो ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) को कम/हटाती है (मिटिगेशन), और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ाती है” – FAO

जलवायु-स्मार्ट कृषि निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है:

- त्रैतीय लाभ - उपज बढ़ाना

- उपज को सहनशील बनाना

- कृषि को जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान बनाना

- GHGs में कमी और हटाना

- SDGs और खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में मदद करना।

- जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और सहनशीलता का निर्माण करना

- जहां संभव हो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम और/या हटाना।

जलवायु स्मार्ट कृषि के तहत प्रथाएँ:

- न्यूनतम मिट्टी में विघटन

- शून्य जुताई आदर्श है, लेकिन प्रणाली में नियंत्रित जुताई शामिल हो सकती है जिसमें मिट्टी की सतह का 20 से 25% से अधिक विघटित नहीं किया जाता है।

- फसल अवशेषों या अन्य मिट्टी की सतह को बनाए रखना

- फसल चक्र का उपयोग - फसल चक्र से खरपतवार, कीड़े और रोगों का निर्माण कम करने में मदद मिलती है। जहां किसानों के पास फसलों को घुमाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, वहां इंटरक्रॉपिंग का उपयोग किया जा सकता है। नाइट्रोजन-फिक्सिंग कार्यों के लिए फसलें अनुशंसित होती हैं।

- मिट्टी की जैविक सामग्री को बढ़ाना

- कार्बन मिट्टी कैप्चर को बढ़ावा देना

मुख्य पहलकदमी

- परंपरागत कृषि विकास योजना

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- पीएम फसल बीमा योजना

- पीएम कृषि सिंचाई योजना

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

- जलवायु में बदलाव के लिए राष्ट्रीय पहल (NICRA)

- राष्ट्रीय अनुकूलन कोष

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजना

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव:

- कम कृषि उत्पादन

- ग्रामीण और किसानों का संकट

- प्राकृतिक संसाधनों की कमी

- सूखा और गर्मी की लहरें

- गरीबों पर सबसे अधिक असर

- जीडीपी में 5% की कमी

एकीकृत कृषि प्रणाली

- एकीकृत कृषि का अर्थ है एक ऐसा कृषि प्रणाली जो पशुधन और फसल उत्पादन को एकीकृत करता है। इसे एकीकृत बायोसिस्टम भी कहा जाता है।

- फसल

- पशुधन

- एकीकृत कृषि प्रणाली ने पारंपरिक कृषि को पशुधन, जल कृषि, बागवानी, कृषि उद्योग और संबंधित गतिविधियों में क्रांति ला दी है।

- यह एक संयुक्त दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य फसल प्रणाली में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल सतत संसाधन प्रबंधन करना है।

- IFS का दृष्टिकोण सततता, खाद्य सुरक्षा, किसान की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के कई उद्देश्यों को शामिल करता है, जिसमें पशुधन, वर्मीकम्पोस्टिंग, जैविक खेती आदि शामिल हैं।

- IFS कई लाभ प्रदान करता है जो सतत हैं और जलवायु-समझदार कृषि के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं।

- भारत को 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक "अच्छी तरह से डिज़ाइन" की गई एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) अपनाने की आवश्यकता है (अशोक दलवाई समिति) और सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना चाहिए।

एकीकृत कृषि

- जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता

- संगठन और योजना

- फसल स्वास्थ्य और सुरक्षा

- फसल पोषण

- मानव और सामाजिक पूंजी

- कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण

- भूमि और प्रकृति संरक्षण

- पशुपालन और पशु कल्याण

- ऊर्जा दक्षता

- जल उपयोग और संरक्षण

- भूमि प्रबंधन

सिंचाई

- सिंचाई को भूमि या मिट्टी पर जल के कृत्रिम आवेदन के रूप में वर्णित किया गया है।

- यह वर्षा के जल के विकल्प या पूरक के रूप में कार्य करता है।

- टैंक

- ड्रिप सिंचाई

- नदी लिफ्ट सिस्टम

- कुएं

- नहरें

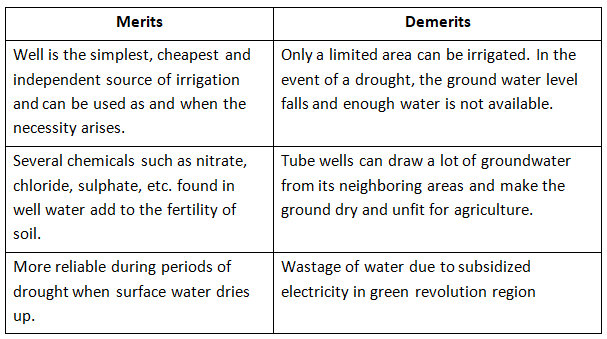

कुएं और ट्यूबवेल सिंचाई:

- कुएं मुख्यतः पंजाब, बिहार, तमिलनाडु आदि में पाए जाते हैं।

- कुएं के कई प्रकार होते हैं - उथले कुएं, गहरे कुएं, ट्यूबवेल, आर्टेशियन कुएं आदि।

- उथले कुएं से जल हमेशा उपलब्ध नहीं होता क्योंकि सूखे महीनों में जल स्तर नीचे चला जाता है।

- गहरे कुएं सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनसे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है।

- जहाँ भूजल उपलब्ध है, वहाँ कृषि क्षेत्र के निकट ट्यूबवेल स्थापित किया जा सकता है।

- एक गहरा ट्यूबवेल जो बिजली द्वारा संचालित होता है, एक सतही कुएं की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित कर सकता है।

- ट्यूबवेल का उपयोग मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, बिहार और गुजरात में होता है।

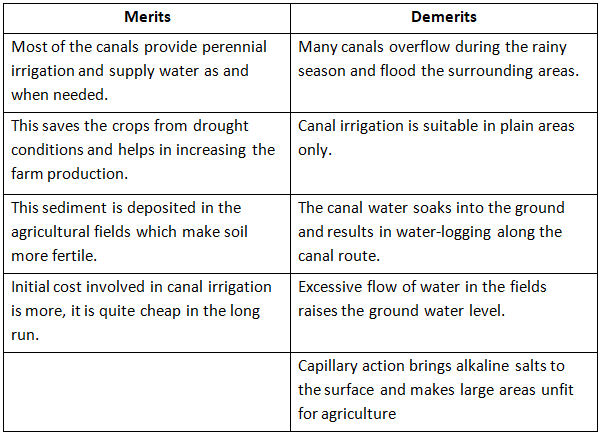

नहर सिंचाई:

- नहरें निम्न-स्तरीय राहत, गहरे उपजाऊ मिट्टी, स्थायी जल स्रोत और व्यापक कमान क्षेत्र वाले क्षेत्रों में सिंचाई का एक प्रभावी स्रोत हो सकती हैं।

- इसलिए, नहर सिंचाई का मुख्य केंद्र भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में।

- चट्टानी और असमान क्षेत्रों में नहरें खोदना कठिन और आर्थिक रूप से असंगत है।

- इस प्रकार, नहरें प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित हैं।

- हालांकि, दक्षिण भारत के तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुछ नहरें हैं।

- दो प्रकार: बाढ़ नहरें, जो नदियों से बिना किसी नियंत्रण प्रणाली जैसे कि बैराज आदि के निकाली जाती हैं।

- ऐसी नहरें मुख्य रूप से वर्षा के मौसम में सिंचाई प्रदान करती हैं जब नदी बाढ़ में होती है और जल की अधिकता होती है।

- स्थायी नहरें वे होती हैं जो स्थायी नदियों से बैराज बनाकर निकाली जाती हैं। भारत में अधिकांश नहरें स्थायी होती हैं।

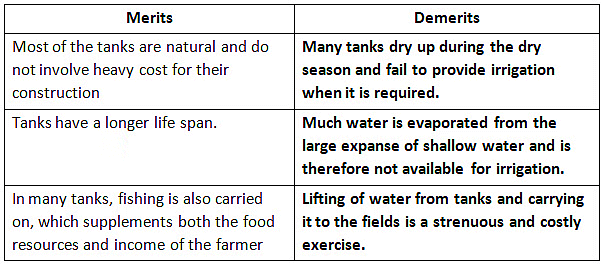

टैंक सिंचाई:

टैंक एक जलाशय विकसित करने के लिए एक छोटी सी मिट्टी या पत्थरों की बाँध बनाई जाती है जो एक धारा के पार होती है। बाँध द्वारा संचित पानी सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। टैंक कर्नाटक पठार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

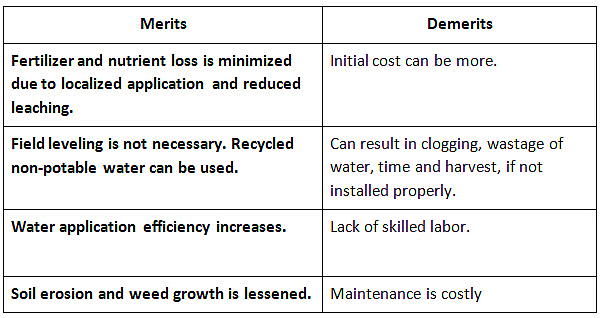

ड्रिप सिंचाई:

- ड्रिप सिंचाई में, पानी पौधे की जड़ के पास इमिटर्स या ड्रिपर्स के माध्यम से, मिट्टी की सतह पर या उसके नीचे, 2-20 लीटर प्रति घंटे की कम दर पर लगाया जाता है।

- मिट्टी की नमी को बार-बार सिंचाई करके उचित स्तर पर रखा जाता है।

- सभी सिंचाई विधियों में, ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल है और इसे विभिन्न प्रकार की फसलों, विशेष रूप से सब्जियों, बागवानी फसलों, फूलों और पौधों की फसलों के लिए किया जा सकता है।

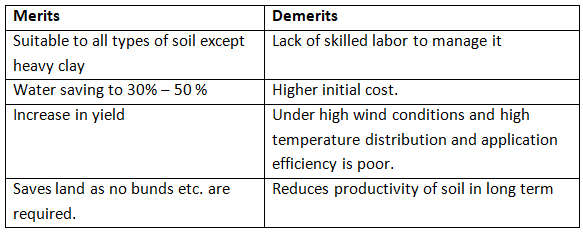

स्प्रिंकलर सिंचाई:

- इस विधि में, पानी को हवा में छिड़का जाता है और इसे जमीन की सतह पर गिरने दिया जाता है, जो बारिश के समान होता है।

- स्प्रे छोटे ओरिफिस या Nozzles के माध्यम से दबाव में पानी के प्रवाह से विकसित होता है।

- स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली असमान भूमि और उथली मिट्टी पर सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त है।

- लगभग सभी फसलें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं, सिवाय धान, जूट आदि जैसी फसलों के।

- सूखी फसलें, सब्जियाँ, फूलों की फसलें, बाग और चाय, कॉफी जैसी पौधों की फसलें सभी स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं।

फर्टिगेशन:

- फर्टिगेशन एक उर्वरक आवेदन की विधि है जिसमें उर्वरक को ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई के पानी में मिलाया जाता है।

- इस प्रणाली में उर्वरक का समाधान सिंचाई में समान रूप से वितरित होता है।

- पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अधिक होती है, इसलिए दक्षता अधिक होती है।

- इस विधि में तरल उर्वरक और जल-घुलनशील उर्वरक दोनों का उपयोग किया जाता है।

- इस विधि से उर्वरक उपयोग की दक्षता 80 से 90 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

फर्टिगेशन के लाभ

- पोषक तत्व और जल सक्रिय जड़ क्षेत्र के निकट फर्टिगेशन के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिससे फसलों द्वारा अधिक अवशोषण होता है।

- फर्टिगेशन के माध्यम से जल और उर्वरक सभी फसलों को समान रूप से प्रदान किए जाने पर 25-50 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त करने की संभावना होती है।

- फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक उपयोग दक्षता 80-90 प्रतिशत के बीच होती है, जिससे पोषक तत्वों की न्यूनतम 25 प्रतिशत बचत होती है।

- इस प्रकार, कम मात्रा में जल और उर्वरक की बचत के साथ-साथ, समय, श्रम और ऊर्जा का उपयोग भी काफी हद तक कम हो जाता है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

PMKSY का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं का एकीकरण करना है:

- जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन (MoWR RD & GR) का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- भूमि संसाधन विभाग (DoLR) का एकीकृत जलाशय प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)

- कृषि और सहयोग विभाग (DAC) का ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (OFWM)

उद्देश्य:

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का एकीकरण प्राप्त करना

- हर खेत को पानी – सुनिश्चित सिंचाई के तहत cultivable क्षेत्र का विस्तार करना

- एक बूँद में अधिक फसल – खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना ताकि जल की बर्बादी कम हो और सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिले

- जलाशय के पुनर्भरण को बढ़ावा देना और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना, इसके लिए शहरी कृषि के लिए उपचारित नगरपालिका आधारित जल के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता को अन्वेषण करना

- सटीक सिंचाई प्रणालियों में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।

विशेषताएँ:

- हर खेत को पानी – सुनिश्चित सिंचाई के तहत cultivable क्षेत्र का विस्तार करना

- एक बूँद में अधिक फसल – खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना ताकि जल की बर्बादी कम हो और सटीक सिंचाई तथा अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिले

प्रमुख विशेषताएँ

- राज्य स्तर पर योजनाबद्ध और परियोजना आधारित कार्यान्वयन की संरचना, जिससे राज्यों को जिला सिंचाई योजना (DIP) और राज्य सिंचाई योजना (SIP) बनाने की अनुमति मिले। इन योजनाओं को तैयार करना आवश्यक है ताकि PMKSY धन का उपयोग किया जा सके।

- इसे प्रधानमंत्री के अधीन सभी संबंधित मंत्रालयों के संघ मंत्रियों के साथ अंतः मंत्रालयीय राष्ट्रीय मार्गदर्शक समिति (NSC) द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाएगा। एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) का गठन किया जाएगा, जो NITI Aayog के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

- PMKSY का गठन वर्तमान योजनाओं को एकीकृत करके किया गया है, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP); एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP); और राष्ट्रीय मिशन पर सतत कृषि (NMSA) का ऑन फार्म जल प्रबंधन (OFWM) घटक शामिल हैं।

- सभी क्षेत्रों के लिए जल बजट बनाया गया है, अर्थात्, घरेलू, कृषि और उद्योग।

- निवेश खेत स्तर पर होंगे। इसलिए, किसान जानेंगे कि क्या हो रहा है और मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान कर सकेंगे।

- हाल ही में, PMKSY के तहत NABARD में दीर्घकालिक सिंचाई कोष की स्थापना की गई है ताकि अधूरे प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को वित्तपोषित और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना

- जलग्रहण परियोजना में जलग्रहण क्षेत्र के भीतर भूमि, जल, पौधों, जानवरों और मानव संसाधनों का संरक्षण, पुनर्जनन और विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है।

- राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना को नीरांचल के नाम से भी जाना जाता है।

- राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना एक विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जलग्रहण प्रबंधन परियोजना है।

- इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों, जैसे जल, मिट्टी और वन के लिए संरक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए तकनीकी सहायता के माध्यम से एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) का समर्थन करना है, जबकि कृषि समुदायों के लिए सतत रूप से कृषि उत्पादन को बढ़ाना है।

- भारत के जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों जैसे उत्तर-पश्चिम भारत, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आदि सूखे और पानी की कमी का सामना करते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रभावित होता है।

- राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना का इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।

मिट्टी पोषण

मिट्टी को प्रदान किया गया पोषण मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे खाद या उर्वरक के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, उर्वरक का अधिक उपयोग किया जाता है।

सतत मिट्टी पोषण के अभ्यास

जैविक खेती:

- जैविक खेती को एक कृषि प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पशु या पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त जैविक उर्वरकों और कीट नियंत्रण का उपयोग करती है।

- जैविक खेती के लाभ:

- आर्थिक: जैविक खेती में महंगे उर्वरक, कीटनाशक, या उच्च उपज वाले बीजों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अतिरिक्त खर्च नहीं होता।

- निवेश पर अच्छा लाभ: सस्ते और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से, किसान निवेश पर अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

- उच्च मांग: भारत और वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों की भारी मांग है, जो निर्यात के माध्यम से अधिक आय उत्पन्न करती है।

- पोषण संबंधी: रासायनिक और उर्वरक उपयोग किए गए उत्पादों की तुलना में, जैविक उत्पाद अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं।

- पर्यावरण के अनुकूल: जैविक उत्पादों की खेती रासायनिक और उर्वरकों से मुक्त होती है, इसलिए यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती।

- नुकसान:

- अयोग्यता: जैविक खेती की मुख्य समस्या अव्यवस्थित अवसंरचना और उत्पाद की विपणन की कमी है।

- कम उत्पादन: प्रारंभिक वर्षों में जैविक खेती के उत्पाद रासायनिक उत्पादों की तुलना में कम होते हैं, जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन में कठिनाई होती है।

- कम शेल्फ-लाइफ: जैविक उत्पादों में रासायनिक उत्पादों की तुलना में अधिक दोष होते हैं और इनकी शेल्फ-लाइफ कम होती है। (जैविक फल और सब्जियाँ मोम या संरक्षक के साथ इलाज नहीं की जाती हैं, इसलिए ये जल्दी खराब हो सकते हैं।)

- सीमित उत्पादन: जैविक खेती में ऑफ-सीजन फसलों की सीमितता और कम विकल्प होते हैं।

- चूंकि जैविक खेती में उपज की उत्पादकता कम होती है, खाद्य लागत बहुत उच्च होती है।

परंपरागत कृषि विकास योजना:

- प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु सहनशील सतत कृषि को बढ़ावा देना।

- सतत एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से किसानों के लिए कृषि की लागत को कम करना, जिससे प्रति भूमि इकाई किसान की शुद्ध आय बढ़ सके।

- पर्यावरण को हानिकारक अकार्बनिक रसायनों से बचाना, पारंपरिक तकनीकों और किसान-अनुकूल तकनीकों को अपनाकर जो कि पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाली हों।

- किसानों को अपने संस्थागत विकास के माध्यम से सशक्त बनाना, जैसे कि समूहों और क्लस्टरों के रूप में, जो उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और प्रमाणन प्रबंधन को संभालने की क्षमता रखते हों।

- किसानों को स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ सीधे मार्केट लिंक के माध्यम से उद्यमी बनाना।

ज़ीरो बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF):

- ज़ीरो बजट प्राकृतिक कृषि एक रासायनिक मुक्त कृषि का तरीका है, जो पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से प्रेरित है।

- इसका प्रोत्साहन कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर ने किया, जिन्होंने इसे 1990 के दशक के मध्य में हरे क्रांति के तरीकों का विकल्प विकसित किया, जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गहन सिंचाई पर आधारित थे।

- आंध्र प्रदेश ने 2024 तक ZBNF अपनाने का वचन दिया है और सरकार का समर्थन भी प्राप्त है।

ZBNF के 4 स्तंभों पर आधारित है:

जीवामृत: यह ताजा गाय के गोबर और वृद्ध गाय के मूत्र (भारत की स्वदेशी गाय की नस्ल से) का मिश्रण है, जिसमें गुड़, दाल का आटा, पानी और मिट्टी शामिल है; इसे कृषि भूमि पर लागू किया जाता है।

बीजामृत: यह कीड़ों और कीटों के प्रबंधन के लिए नीम की पत्तियों और गूदा, तंबाकू और हरी मिर्च का एक मिश्रण है, जिसे बीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

अच्छादान (Mulching) :- यह खेती के दौरान शीर्ष मिट्टी की रक्षा करता है और इसे नष्ट नहीं करता।

वापसा :- यह वह स्थिति है जहां मिट्टी में वायु अणु और जल अणु दोनों उपस्थित होते हैं।

बीज: वर्तमान स्थिति और उपाय

- फसल उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न इनपुट्स में, बीज सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण है, इसलिए समय पर अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास में निर्णायक कारक है।

- गुणवत्ता के बीज प्राप्त करने में मुद्दे:

- व्यावसायिक फसलों के बीजों के संदर्भ में हाइब्रिड और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों की उच्च कीमत।

- कुछ निजी कंपनियों द्वारा बाजार में कुछ नकली बीजों का परिचय।

- हाइब्रिड बीजों की उच्च खाद और सिंचाई आवश्यकता।

- आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों को अंकुरित करने के लिए विशेष वातावरण की आवश्यकता।

- विशाल मांग-आपूर्ति अंतर के कारण, भारत बीज परिवर्तन अनुपात (Seed Replacement Ratio) में कमी का सामना कर रहा है।

बीज परिवर्तन अनुपात (Seed Replacement Ratio - SRR): बीज परिवर्तन दर (Seed Replacement Rate - SSR) या बीज परिवर्तन अनुपात यह माप है कि कुल फसल क्षेत्र का कितना हिस्सा प्रमाणित बीजों के साथ बोया गया था, इसकी तुलना में खेत में सुरक्षित बीजों के।

सरकारी उपाय बीज मिशन के तहत:

- किसानों को उचित कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने 12वें योजना काल के लिए राष्ट्रीय बीज मिशन शुरू किया है।

- प्रमाणित गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ाना।

- बीज परिवर्तन दर (SRR) को बढ़ाना।

- खेत में सुरक्षित बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना।

- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर बीज का भंडार स्थापित करना।

- सरकारी क्षेत्र की बीज उत्पादन एजेंसियों का उन्नयन।

क्या करना आवश्यक है?

सरकार को बीज उत्पादन की योजना बनानी चाहिए और मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार बीजों की आपूर्ति की योजना तैयार करनी चाहिए।

- सरकार उचित विस्तार सेवा की सहायता से किसानों को फसलों की उत्पादकता में SRR के महत्व के बारे में जागरूक कर सकती है, विशेष रूप से दालों के मामले में।

- सरकार को किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन और वितरण में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ताकि किसानों को निजी बीज कंपनियों की तुलना में उचित कीमत पर अच्छे बीज मिल सकें।

- सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो बीजों की काला बाजारी पर नियमित जांच की अनुमति दें।

- सरकार को "शून्य बजट प्राकृतिक खेती" के सिद्धांत को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें गुणवत्ता वाले बीजों का विकास स्वयं किसानों द्वारा किया जाता है।

|

464 docs|420 tests

|