परिचय: प्रस्तावना | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना एक प्रारंभिक वक्तव्य है जो किसी दस्तावेज़ के दर्शनशास्त्र और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संविधान के मामले में, यह संविधान के निर्माताओं के दृष्टिकोण, इसके निर्माण का ऐतिहासिक संदर्भ, और उन मूल्यों और सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करती है जो राष्ट्र को मार्गदर्शित करते हैं।

प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ

- संविधान का स्रोत : यह उस प्राधिकार को उजागर करता है जिससे संविधान अपनी शक्ति और वैधता प्राप्त करता है।

- भारतीय राज्य की प्रकृति : यह भारतीय राज्य के मौलिक चरित्र को परिभाषित करता है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, साम्यवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

- उद्देश्यों का विवरण : यह संविधान के प्राथमिक लक्ष्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। जबकि प्रस्तावना लागू करने योग्य अधिकार या कानूनी दायित्व नहीं देती है, यह संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है।

- स्वीकृति की तिथि : यह उस तिथि को चिह्नित करती है जब संविधान को अपनाया गया, जो इसके औपचारिक आरंभ का प्रतीक है। प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया।

प्रस्तावना का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में यह पुष्टि की है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। उद्घाटन और समापन शब्द, “हम, जनता… अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, और स्वयं को यह संविधान देते हैं,” यह जोर देते हैं कि संप्रभुता भारत के लोगों के पास है। यह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बनाती है।

के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को "संविधान का कुंडली" कहा क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना की यात्रा का आरंभ उद्देश्य प्रस्तावना से हुआ, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तावना ने संविधान के मसौदे के मार्गदर्शन के लिए मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों की नींव रखी।

उद्देश्य प्रस्तावना के मुख्य बिंदु

- इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, जो संविधान द्वारा शासित है।

- इसने कहा कि भारत के सभी क्षेत्र, जिसमें ब्रिटिश शासन के तहत क्षेत्र भी शामिल हैं, 'भारत का संघ' बनाएंगे।

- ये क्षेत्र स्वायत्त इकाइयाँ होंगी, जिनकी शक्तियाँ संप्रभुता के लोगों से निकली होंगी।

- इसने न्याय—सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक—के साथ-साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, पेशा, संघ, और क्रिया की स्वतंत्रता की गारंटी दी, जो कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होगी।

- इसने अल्पसंख्यकों, दबे-कुचले और पिछड़े वर्गों, और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की।

प्रस्तावना का मसौदा तैयार करना

बी.एन. राव ने प्रस्तावना का एक प्रारंभिक संस्करण तैयार किया, जिसमें कहा गया, "हम, भारत के लोग, सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, इस संविधान को लागू, अपनाते और स्वयं को देते हैं।" यह मसौदा 4 जुलाई, 1947 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।

अंतिम स्वीकृति

व्यापक बहस और सुधारों के बाद, प्रस्तावना को 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य सिद्धांत

भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन मूलभूत विचारधाराओं और मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। यह एक संप्रभु, सामाजिकवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए मंच तैयार करती है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के प्रति समर्पित है। ये सिद्धांत संवैधानिक कहानी को परिभाषित करते हैं और भारत के शासन और कानूनी ढांचे को आकार देते हैं, जिससे देश की समावेशी और समान समाज के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

- यह दर्शाता है कि भारतीय राज्य के पास आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार है।

- कोई विदेशी शक्ति भारतीय सरकार पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकती।

- भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, न कि किसी अन्य देश का उपनिवेश या आश्रित।

- भारत एक सर्वोच्च शक्ति है, और न तो आंतरिक और न ही बाहरी बल भारतीय सरकार के अधिकार को चुनौती दे सकते हैं।

- एक संप्रभु राज्य के रूप में, भारत अपने घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से असुरक्षित है।

साम्यवाद

- एक सामाजिक प्रणाली जहाँ समुदाय के सभी लोगों के पास संसाधनों के निर्माण, वितरण और व्यापार में समान भागीदारी होती है।

- एक लोकतांत्रिक शासन शैली इस प्रकार की स्वामित्व की अनुमति देती है।

- एक सहकारी प्रणाली के माध्यम से प्रदर्शित होता है जहाँ प्रत्येक समुदाय का सदस्य सामुदायिक संसाधनों का एक हिस्सा स्वामित्व में रखता है।

- शब्द "सामाजिकवादी" 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।

- साम्यवाद के विभिन्न लाभ और हानियाँ हैं।

धर्मनिरपेक्षता

- इसमें यह सकारात्मक धारणा शामिल है कि भारत में सभी धर्मों को समान स्थिति और सरकार से समर्थन प्राप्त है।

- भारत के संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और आधिकारिक धर्म की अनुपस्थिति पर जोर देता है।

- राज्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए, न कि किसी एक धर्म को प्राथमिकता या संरक्षण देना चाहिए।

- शब्द "धर्मनिरपेक्ष" 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।

लोकतंत्र

- लोकतांत्रिक राजनीति का परिचय, जो जनसंप्रभुता या लोगों की सर्वोच्च शक्ति के स्वामित्व पर आधारित है।

- प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, जहां कार्यपालिका सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

- प्रकट होने वाले तत्वों में शामिल हैं:

- सार्वजनिक वयस्क मताधिकार,

- अवधि-वार चुनाव,

- कानून का शासन,

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और

- विशिष्ट आधारों पर भेदभाव का अभाव।

- शब्द "लोकतांत्रिक" में राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक लोकतंत्र शामिल है, जैसा कि डॉ. आंबेडकर द्वारा उल्लेखित है।

- एक लोकतांत्रिक राजनीति, जो राजतंत्र और गणतंत्र में विभाजित है।

- गणतंत्र में, राज्य का प्रमुख सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जो वंशानुगत राजतंत्र के विपरीत है।

- शब्द "गणतंत्र" यह दर्शाता है कि भारत के पास एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से पांच साल की अवधि के लिए चुना जाता है और महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

- यह राजनीतिक संप्रभुता को लोगों में निहित करता है और कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता, जिससे सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक कार्यालयों में भेदभाव के बिना प्रवेश सुनिश्चित होता है।

- यह सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय को शामिल करता है।

- राजनीतिक न्याय से पहले सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती है।

- जन्म, जाति, रंग, लिंग, या धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है।

- सार्वजनिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है और सभी नागरिकों के सामान्य कल्याण के लिए प्रयास करता है।

- यह रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित है।

- लोकतंत्र स्वतंत्रता से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो एक स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिए कुछ न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित करता है।

- मौलिक अधिकारों में सोचने, व्यक्त करने, विश्वास, आस्था, और पूजा की स्वतंत्रता शामिल हैं।

- ये स्वतंत्रताएँ मौलिक अधिकारों के अध्याय में सुनिश्चित की गई हैं, जो स्वतंत्रता को लाइसेंस में बदलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों के अधीन हैं।

- यह फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799) से प्रेरित है।

- अधिकार केवल तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब उन्हें समाज के सभी सदस्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाए।

- सामाजिक और आर्थिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि सभी को इन अधिकारों का लाभ मिले।

- प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता को सुरक्षित करती है।

- यह समानता के नागरिक, राजनीतिक, और आर्थिक आयामों को शामिल करती है।

- मौलिक अधिकार राज्य को नागरिकों के बीच जाति, नस्ल, लिंग, या धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं।

- सार्वजनिक स्थलों में पहुंच सुनिश्चित करना, उपाधियों का उन्मूलन, और अछूतता का उन्मूलन।

भाईचारा

- यह एक बंधुत्व और बहनापे का अहसास है जो नागरिकों के बीच और देश के प्रति एकता का अनुभव कराता है।

- यह मानव गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है।

- यह साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद और राष्ट्रीय एकता के प्रति अन्य खतरों को पार करने का लक्ष्य रखता है।

- शब्द "अखंडता" को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

प्रस्तावना और संविधान का संबंध

भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भूमिका महत्वपूर्ण कानूनी बहसों और निर्णयों का केंद्र रही है। यहां यह बताया गया है कि इसके स्थिति का विकास कैसे हुआ है:

AK गोपालन मामला (1950)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना लागू नहीं है क्योंकि इसे भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया।

बेर्बरी संघ मामला (1960)

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे केवल एक परिचय माना गया और इसका उपयोग संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में नहीं किया जा सकता, जिसमें अमेरिकी कानूनी दृष्टिकोण से यह कहा गया कि प्रस्तावना केवल एक परिचयात्मक कथन है।

केसवानंद भारती मामला (1973)

- इस ऐतिहासिक निर्णय ने बेर्बरी संघ मामले से पूर्ववर्ती स्थिति को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न हिस्सा घोषित किया।

- हालांकि, यह अपने आप में कोई शक्तियाँ नहीं देता, प्रस्तावना संविधान के लेखों और धाराओं की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है।

- कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान की "मूल संरचना" का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसके आवश्यक तत्वों को संशोधित या हटाया नहीं जा सकता।

LIC ऑफ इंडिया मामला (1995)

- अदालत ने पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक मुख्य भाग है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना स्वयं अदालत में स्वतंत्र रूप से लागू नहीं की जा सकती।

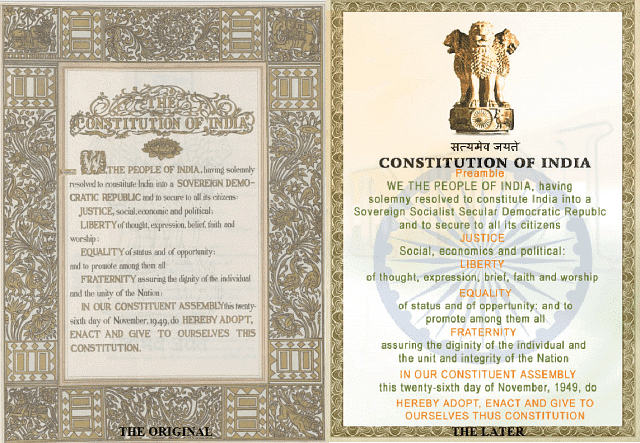

प्रस्तावना में संशोधन

- केसवानंद भारती निर्णय ने यह भी स्थापित किया कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है, जब तक कि ऐसे संशोधन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलते।

- प्रस्तावना को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक बार संशोधित किया गया, जिसमें "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "एकता" जैसे शब्द जोड़े गए।

- यह संशोधन संविधान की वैचारिक नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से था और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से प्रभावित था।

प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होती, अर्थात इसके प्रावधानों को कानून की अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता।

प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध है।

निष्कर्ष

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह भारत के लोगों की आकांक्षाओं और उन मूल्यों को दर्शाती है, जिन्हें संविधान बनाए रखने का प्रयास करता है।

- प्रस्तावना में रेखांकित प्रत्येक मुख्य सिद्धांत भारतीय समाज और शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

- संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत भारतीय संविधान की नींव बनाते हैं और देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं।

- प्रस्तावना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है और भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है।

|

464 docs|420 tests

|