पृथ्वी का आंतरिक भाग | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

मानव जीवन मुख्य रूप से क्षेत्र की भौगोलिक संरचना से प्रभावित होता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम उन शक्तियों से परिचित हों जो परिदृश्य विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, यह समझने के लिए कि धरती क्यों हिलती है या सुनामी की लहर कैसे उत्पन्न होती है, यह जानना आवश्यक है कि धरती के अंदर की कुछ विशेषताएँ क्या हैं।

➢ धरती के अंदरूनी हिस्से की समझ का महत्व

- धरती के अंदरूनी ढांचे (क्रस्ट, मेंटल, कोर) और विभिन्न शक्तियों (ताप, भूकंपीय तरंगें) को समझना आवश्यक है।

- धरती की सतह का विकास, उसका वर्तमान आकार और भविष्य समझने के लिए।

- भौगोलिक घटना जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आदि।

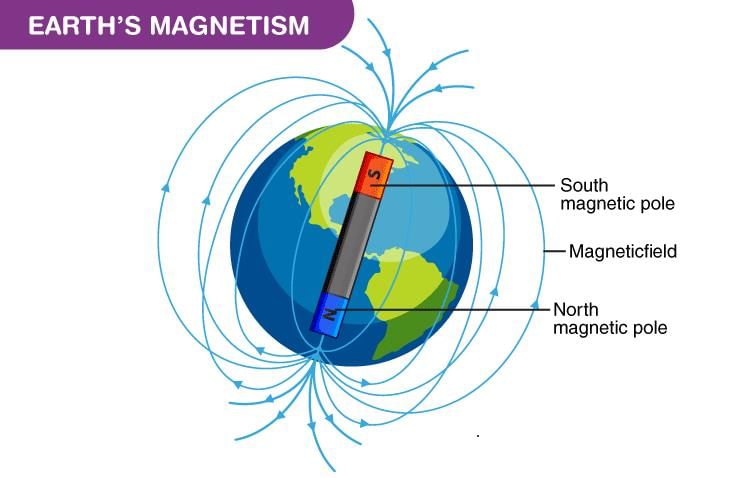

- धरती का चुम्बकीय क्षेत्र।

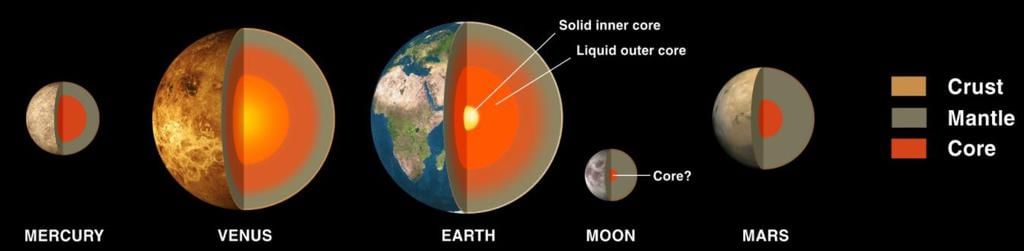

- विभिन्न सौर मंडल वस्तुओं की आंतरिक संरचना।

- वायुमंडल का विकास और वर्तमान संरचना।

- खनिज अन्वेषण के लिए।

➢ धरती की सतह

- कई विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ धरती की सतह को आकार देती हैं।

- इन प्रक्रियाओं को उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ धरती की सतह के ऊपर और नीचे दोनों से आती हैं।

- जो प्रक्रियाएँ धरती के भीतर से उत्पन्न होती हैं उन्हें अंतर्जात (Endogenous) कहा जाता है।

- इसके विपरीत, बाह्यजात (Exogenous) प्रक्रियाएँ धरती की सतह पर या उसके ऊपर की शक्तियों से आती हैं।

- धरती की सतह के प्रमुख भूवैज्ञानिक विशेषताएँ जैसे पहाड़, पठार, झीलें मुख्य रूप से अंतर्जात प्रक्रियाओं जैसे मोड़ना और दोष उत्पन्न करना के परिणामस्वरूप होती हैं, जो धरती के भीतर की शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं।

➢ भौगोलिक घटना जैसे ज्वालामुखी, भूकंप

- जो शक्तियाँ भूकंप, ज्वालामुखीय विस्फोट जैसे विनाशकारी घटनाओं का कारण बनती हैं, वे धरती की सतह के गहरे नीचे से आती हैं।

- उदाहरण के लिए, भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं और इस गति के लिए आवश्यक ऊर्जा मेंटल में पारंपरिक धाराओं द्वारा प्रदान की जाती है।

- इसी प्रकार, ज्वालामुखी उन वेंट और दरारों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जिन्हें टेक्टोनिक गतिविधियों द्वारा बनाया जाता है।

➢ धरती का चुम्बकीय क्षेत्र

- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होने वाले संचार धाराओं का परिणाम है।

- यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल को हानिकारक सौर वायु से बचाता है।

विभिन्न सौर प्रणाली के वस्तुओं की आंतरिक संरचना

पूरी सौर प्रणाली एक ही नेबुला बादल से बनी थी, और हर सौर प्रणाली के वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया पृथ्वी के समान मानी जाती है।

➢ वायुमंडल का विकास और वर्तमान संरचना

- पृथ्वी की सतह पर जीवन के फलने-फूलने के लिए, वायुमंडल में कुछ आवश्यक घटक होने चाहिए जैसे ऑक्सीजन श्वसन के लिए, CO2 और अन्य ग्रीनहाउस गैसें सतह पर तापमान बनाए रखने के लिए, ओज़ोन जीवन को पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए और सही वायुमंडलीय दबाव।

- पृथ्वी के वायुमंडल के ये सभी घटक ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण अस्तित्व में आए हैं जो इन्हें पृथ्वी के अंदर से बाहर लाते हैं।

➢ खनिज अन्वेषण

- खनिज अन्वेषण के लिए ज्वालामुखीय गतिविधि और चट्टानों की प्रकृति को समझना आवश्यक है।

- पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अधिकांश खनिज, जैसे हीरे (जो से 150-800 किमी की गहराई पर बनते हैं), पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में बनते हैं।

- उन्हें ज्वालामुखीय गतिविधि द्वारा सतह पर लाया जाता है।

जानकारी के स्रोत

पृथ्वी के अंदर की अधिकांश जानकारी विभिन्न स्रोतों से निकाली गई अनुमान पर आधारित है - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों।

➢ प्रत्यक्ष स्रोत

- हमारे ज्ञान के अनुसार पृथ्वी की संरचना और आंतरिक हिस्सों के बारे में प्रत्यक्ष अवलोकन से जानकारी बहुत सीमित है।

- अब तक ऐसा कोई उपकरण नहीं बनाया गया है जो सीधे पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को देख सके।

- अब तक खुदाई गई ऑयल वेल की सबसे गहरी गहराई 8 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे गहरी खदान रोबिन्सन डीप (Robinson Deep) दक्षिण अफ्रीका में है।

- इसकी गहराई 4 किलोमीटर से कम है। खनन के अलावा, वैज्ञानिकों ने क्रस्टल हिस्सों की स्थितियों का पता लगाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया है।

- वैज्ञानिक विश्वभर में दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कि “डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट” और “इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट”।

- आर्कटिक महासागर में कोला में सबसे गहरी ड्रिल अब तक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुकी है।

- यह और कई गहरी ड्रिलिंग परियोजनाओं ने विभिन्न गहराइयों पर एकत्रित सामग्री के विश्लेषण के माध्यम से एक विशाल मात्रा में जानकारी प्रदान की है।

- ज्वालामुखी प्रत्यक्ष जानकारी का एक और प्रमुख स्रोत हैं - ये हमें पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले सामग्रियों की संरचना और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। हालांकि, ऐसे सामग्रियों के स्रोत की गहराई का पता लगाना कठिन है।

➢ अप्रत्यक्ष स्रोत

- पृथ्वी के केंद्र से नीचे की ओर की दूरी पृथ्वी की सतह से 6,371 किलोमीटर है। इस दूरी की तुलना में, एक गहरे कुएं या खदान की गहराई तुच्छ है।

- इसलिए, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में जानने के लिए अप्रत्यक्ष वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद लेना आवश्यक है।

- इन स्रोतों में पृथ्वी का तापमान, दाब और घनत्व, भूकंपों द्वारा उत्पन्न सिस्मिक तरंगों का व्यवहार, उल्काएँ, चाँद आदि शामिल हैं।

- इन स्रोतों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (a) कृत्रिम स्रोत जैसे तापमान, दाब और घनत्व।

- (b) पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों से साक्ष्य।

- (c) प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, उल्काएँ और भूकंप विज्ञान।

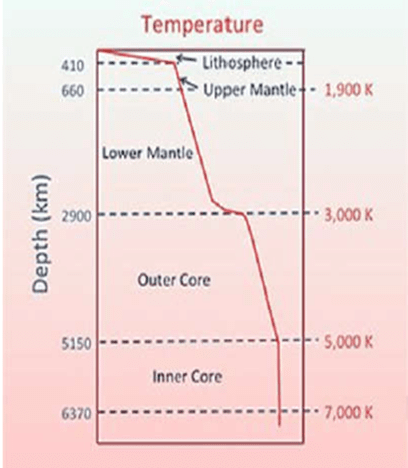

➢ तापमान

- पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता जाता है। यह स्पष्ट रूप से खदान या गहरे कुओं में जाने पर सिद्ध होता है।

- ज्वालामुखी विस्फोट या गर्म जल के स्रोत भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि तापमान पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर बढ़ता है।

- औसतन, हर 32 मीटर की गहराई के लिए तापमान में 1°C की वृद्धि होती है। यह तापमान में तेज वृद्धि और गहराई में जाने पर धीरे-धीरे बढ़ता है।

पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में गर्मी और तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

चट्टानों में रेडियोधर्मी विघटन जो गर्मी का उत्सर्जन करता है:

- आंतरिक और बाहरी बल (जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, ऊपर की चट्टानों का वजन आदि)

- रासायनिक प्रतिक्रियाएँ

यह सोचना आकर्षक है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस विशाल तापमान की स्थितियों के तहत कुछ भी ठोस अवस्था में नहीं मिल सकता। ऐसी स्थितियों में, सभी मौजूदा चट्टानें या तो तरल या गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। गहराई के साथ तापमान बढ़ने के साथ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव भी बढ़ता है। यह दबाव महासागरों में पानी की सतह पर वायुमंडलीय परतों द्वारा बनाए गए दबाव से लाखों गुना अधिक है। इस कारण से, विशाल दबाव के कारण कोर की तरल अवस्था की चट्टानों में ठोस की विशेषताएँ होती हैं।

- ये चट्टानें प्लास्टिक अवस्था में हो सकती हैं। यही कारण है कि इन चट्टानों में लचीलापन होता है।

- पृथ्वी के आंतरिक भाग पर ऊपर की परतों के दबाव के कारण, ये चट्टानें 2900 किलोमीटर की गहराई तक ठोस दिखाई देती हैं।

- कभी-कभी, ऊपर के दबाव के कम होने के कारण, आंतरिक चट्टानें पिघल जाती हैं और तरल सतह पर आ जाता है या पृथ्वी के सतह तक पहुंचने की प्रक्रिया में होता है। एक ज्वालामुखीय विस्फोट इसका एक उदाहरण है।

घनत्व

- न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार, पृथ्वी का घनत्व 5.5 (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर) होने की गणना की गई है।

- हालांकि, यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी की सतह के निकट की चट्टानों का औसत घनत्व केवल 2.7 (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर) है।

- यह घनत्व पृथ्वी के समग्र औसत घनत्व का आधा से भी कम है। इससे स्पष्ट है कि घनत्व गहराई के साथ बढ़ता है।

- पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत घने चट्टानों से बना है; इनका घनत्व 8-10 (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर) के दायरे में होना चाहिए।

➢ गुरुत्वाकर्षण बल

- गुरुत्वाकर्षण बल (g) पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अक्षांशों पर समान नहीं है। यह ध्रुवों के निकट अधिक और भूमध्यरेख पर कम है।

- यह इस कारण है कि भूमध्यरेखा पर केंद्र से दूरी ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण के मान सामग्री के द्रव्यमान के अनुसार भी भिन्न होते हैं।

- पृथ्वी के भीतर सामग्री के द्रव्यमान का असमान वितरण इस मान को प्रभावित करता है। विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का मापन कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है।

- ये माप अपेक्षित मानों से भिन्न होते हैं। ऐसे भिन्नता को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है।

- गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ हमें पृथ्वी की पपड़ी में सामग्री के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देती हैं।

➢ चुंबकीय सर्वेक्षण

- पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। पृथ्वी की तीव्र घूर्णन से इसके केंद्र (पिघले हुए बाहरी कोर) में इलेक्ट्रिक धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं।

- चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर होता है। ये चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से मेल नहीं खाते। दरअसल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है।

- चुंबकीय सर्वेक्षण पृथ्वी की क्रस्टल भाग में चुंबकीय सामग्री के वितरण की जानकारी प्रदान करते हैं, और इस प्रकार, इस भाग में सामग्री के वितरण के बारे में जानकारी देते हैं।

➢ उल्कापिंड

- अंतरिक्ष के मलबे, जब पृथ्वी के वायुमंडलीय स्तरों में प्रवेश करते हैं, तो हवा के घर्षण के कारण जल जाते हैं।

- केवल भारी वस्तुएं, जिनकी बाहरी परतें जल चुकी होती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं।

- मनुष्य ने कई ऐसे उल्कापिंडों की खोज की है और उनकी जांच के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

- जांच किए गए उल्कापिंडों के दो प्रकार हैं: (i) चट्टान; और (ii) धातुएं।

- धात्विक उल्कापिंड मुख्य रूप से लोहे और निकल जैसे भारी पदार्थों को शामिल करते हैं।

- उल्कापिंड भी सौर प्रणाली के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यह मानना बहुत संभावित है कि उल्कापिंड और पृथ्वी दोनों समान सामग्रियों से बने हैं।

➢ चाँद

- पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पहली जानकारी चाँद के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

- चाँद की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा निर्धारित करने के कई तरीके हैं।

- इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी का द्रव्यमान है।

- याद रखें, द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक निकट संबंध है।

- चाँद की गति और पृथ्वी से उसकी दूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए आधार प्रदान करती है।

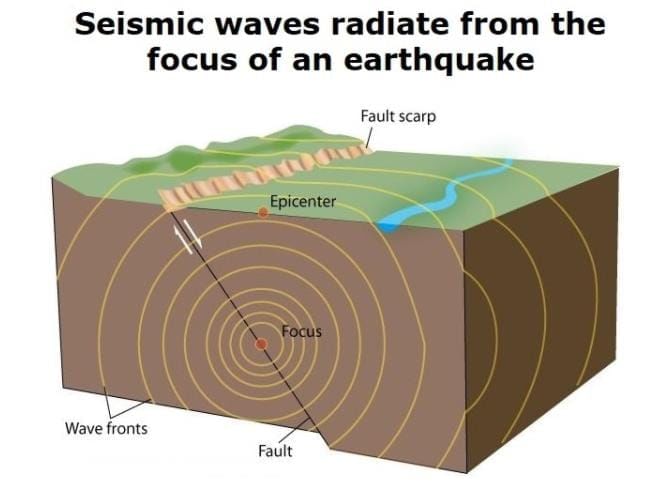

➢ भूकंप की तरंगें

- भूकंप पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में होने वाली गतिविधियों के कारण होते हैं। ये गतिविधियाँ पृथ्वी के अंदर तरंगें उत्पन्न करती हैं, जैसे कि जब एक पत्थर को तालाब में फेंका जाता है, तो पानी की सतह पर तरंगें बनती हैं।

- संयोगवश, अधिकांश भूकंप ऊपरी मंडल से उत्पन्न होते हैं। भूकंप की तरंगें सिस्मोग्राफ पर मापी जाती हैं।

- भूकंप की तरंगों का अध्ययन भू-विज्ञानियों को पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में चट्टानों के प्रकार और परतों की संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

- भूकंप की तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं - बॉडी वेव्स और सर्फेस वेव्स। बॉडी वेव्स ऊर्जा के रिलीज़ होने के कारण उत्पन्न होती हैं, जो भूकंप के केंद्र (फोकस) पर होती हैं और पृथ्वी के शरीर के माध्यम से सभी दिशा में यात्रा करती हैं। इसलिए, इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है।

- बॉडी वेव्स सतह की चट्टानों के साथ बातचीत करती हैं और एक नई सेट की तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिन्हें सर्फेस वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें सतह के साथ आगे बढ़ती हैं।

- तरंगों की गति उस समय बदलती है जब वे विभिन्न घनत्व वाले सामग्रियों के माध्यम से यात्रा करती हैं। जितना अधिक घना सामग्री, उतनी ही अधिक गति।

- जब ये तरंगें विभिन्न घनत्व वाले सामग्रियों से टकराती हैं, तो इनकी दिशा भी बदल जाती है।

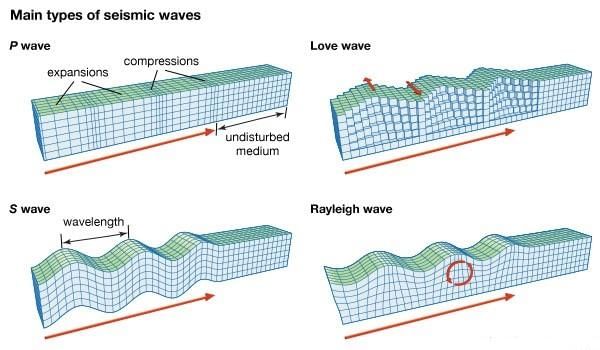

- बॉडी वेव्स के दो प्रकार होते हैं: P-wave और S-wave। महत्वपूर्ण सर्फेस वेव्स में रेली वेव्स और L-waves (जो A. E. H. Love के नाम पर हैं) शामिल हैं।

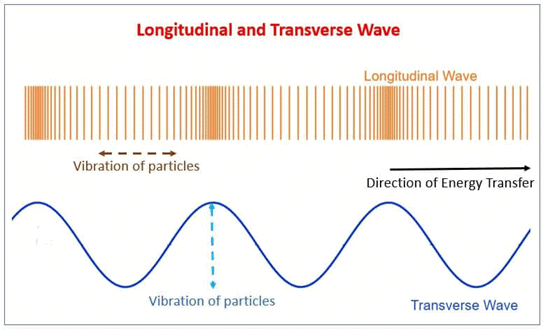

➢ बॉडी वेव्स

- शरीर की तरंगें ऊर्जा के केंद्र में उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग के माध्यम से सभी दिशाओं में चलती हैं। इसलिए इन्हें शरीर की तरंगें कहा जाता है। शरीर की तरंगों के दो प्रकार होते हैं: P-तरंगें या प्राथमिक तरंगें (प्रकृति में लम्बवत - तरंग का प्रसार ध्वनि तरंगों के समान होता है), और S-तरंगें या द्वितीयक तरंगें (प्रकृति में अनुप्रस्थ - तरंग का प्रसार पानी की सतह पर लहरों के समान होता है)।

➢ प्राथमिक तरंगें (P-तरंगें)

- प्राथमिक तरंगें को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज होती हैं और इसलिए ये पहले सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं।

- P-तरंगें को लम्बवत तरंगें भी कहा जाता है क्योंकि माध्यम का विस्थापन तरंग के प्रसार की दिशा के समान या विपरीत दिशा में होता है; या इन्हें संकुचन तरंगें कहा जाता है क्योंकि ये माध्यम के माध्यम से यात्रा करते समय संकुचन और विराम उत्पन्न करती हैं; या दाब की तरंगें कहा जाता है क्योंकि ये माध्यम में दाब में वृद्धि और कमी उत्पन्न करती हैं।

- P-तरंगें सामग्री में घनत्व के भिन्नताएँ उत्पन्न करती हैं जिससे सामग्री का खींचना (विराम) और दबाना (संकुचन) होता है।

- लम्बवत तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में कणों की कंपन (स्रोत)

- ये तरंगें अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति की होती हैं और भूकंप तरंगों में सबसे कम विनाशकारी होती हैं।

- इन तरंगों के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली कंपन ऊपर-नीचे की दिशा में होती है (लंबवत)।

- ये सभी माध्यमों में यात्रा कर सकती हैं, और इनकी गति माध्यम की शीयर शक्ति (इलास्टिसिटी) पर निर्भर करती है।

- इसलिए, P-तरंगों की गति ठोस में > तरल में > गैस में होती है।

- जब ये तरंगें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये ध्वनि तरंगों के रूप में होती हैं।

- भूकंप में P-तरंगों की गति 5 से 8 किमी/सेकंड के बीच होती है।

- 正確 गति पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है, जो पृथ्वी की परत में 6 किमी/सेकंड से कम से लेकर निम्न मंडल में 13.5 किमी/सेकंड और आंतरिक कोर के माध्यम से 11 किमी/सेकंड तक होती है।

- हम सामान्यतः कहते हैं कि ध्वनि तरंगों की गति घनत्व पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं - पारा लोहे से अधिक घना होता है, लेकिन यह कम इलास्टिक होता है; इसलिए लोहे में ध्वनि की गति पारे की तुलना में अधिक होती है।

➢ P-तरंगें S-तरंगों से तेज़ क्यों यात्रा करती हैं?

P-तरंगें S-तरंगों की तुलना में लगभग 1.7 गुना तेज होती हैं। P-तरंगें संपीड़न तरंगें होती हैं जो प्रसार की दिशा में बल लगाती हैं और इस प्रकार अपने ऊर्जा को माध्यम के माध्यम से आसानी से संचारित करती हैं, जिससे ये जल्दी यात्रा करती हैं। दूसरी ओर, S-तरंगें पार्श्व तरंगें या कतरन तरंगें होती हैं (जहां माध्यम का गति तरंग के प्रसार की दिशा के प्रति लंबवत होती है) और इसलिए ये माध्यम के माध्यम से कम आसानी से संचारित होती हैं।

➢ P-तरंगें और भूकंप चेतावनी

- भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी उन गैर-नाशक प्राथमिक तरंगों का पता लगाकर संभव है जो पृथ्वी की सतह से तेज यात्रा करती हैं, जबकि नाशक द्वितीयक और सतही तरंगें धीमी होती हैं।

- भूकंप के फोकस की गहराई के आधार पर, P-तरंग और अन्य नाशक तरंगों के आगमन के बीच का विलंब लगभग 60 से 90 सेकंड तक हो सकता है (जो फोकस की गहराई पर निर्भर करता है)।

➢ द्वितीयक तरंगें (S-तरंगें)

- Dवितीयक तरंगें (जिन्हें सिस्मोग्राफ पर दूसरी बार रिकॉर्ड किया जाता है) या S-तरंगें पार्श्व तरंगें या कतरन तरंगें या विकृत तरंगें भी कहलाती हैं।

- ये जल की लहरों या प्रकाश की तरंगों के समान हैं।

- पार्श्व तरंगें या कतरन तरंगें इस अर्थ में हैं कि माध्यम में कणों के कंपन की दिशा तरंग के प्रसार की दिशा के प्रति लंबवत होती है।

- इसलिए, ये उस सामग्री में गर्त और शिखर उत्पन्न करती हैं जिसके माध्यम से ये गुजरती हैं (ये माध्यम को विकृत करती हैं)।

- S-तरंगें P-तरंगों के बाद सतह पर आती हैं।

- ये तरंगें उच्च आवृत्ति की होती हैं और P-तरंगों की तुलना में थोड़ी अधिक नाशक शक्ति रखती हैं।

- इन तरंगों के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन का दिशा पार्श्व (horizontal) होता है।

- S-तरंगें तरल पदार्थों (तरल और गैस) के माध्यम से नहीं गुजर सकतीं क्योंकि तरल पदार्थ कतरन तनाव का समर्थन नहीं करते हैं।

- ये पृथ्वी के ठोस भाग के माध्यम से विभिन्न गति (कतरन बल के अनुपात में) से यात्रा करती हैं।

➢ सतही तरंगें (L-तरंगें)

- शरीर की तरंगें सतह की चट्टानों के साथ बातचीत करती हैं और सतही तरंगों (लंबी या L-तरंगें) का एक नया सेट उत्पन्न करती हैं। ये तरंगें केवल सतह के साथ ही चलती हैं।

- सतही तरंगों को लंबी अवधि की तरंगें भी कहा जाता है क्योंकि उनकी तरंगदैर्ध्य लंबी होती है।

- ये निम्न-आवृत्ति के अनुप्रस्थ तरंगें (shear waves) होती हैं।

- ये केंद्र के निकटतम क्षेत्र में विकसित होती हैं और केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं और छोटी गहराई पर समाप्त हो जाती हैं।

- ये शरीर की तरंगों की तुलना में दूरी के साथ अधिक धीरे-धीरे ऊर्जा खोती हैं क्योंकि ये केवल सतह पर यात्रा करती हैं, जबकि शरीर की तरंगें सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं।

- सतही तरंगों की कण गति (amplitude) शरीर की तरंगों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए सतही तरंगें भूकंप की तरंगों में सबसे विनाशकारी होती हैं।

- ये भूकंप की तरंगों में सबसे धीमी होती हैं और इसे सिस्मोग्राफ पर अंत में रिकॉर्ड किया जाता है।

➢ लव तरंगें

- यह सबसे तेज़ सतही तरंग होती है और जमीन को दाएं-बाएं हिलाती है।

➢ रेलेघ तरंगें

- एक रेलेघ तरंग जमीन पर ऐसे चलती है जैसे एक तरंग झील या महासागर में लहराती है।

- क्योंकि यह लहराती है, यह जमीन को ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं उसी दिशा में हिलाती है जिस दिशा में तरंग चल रही है।

- भूकंप से होने वाली अधिकांश हिलन और क्षति रेलेघ तरंग के कारण होती है।

➢ भूकंप की तरंगों के प्रकार

➢ भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में कैसे मदद करती हैं?

- भूकंपीय तरंगें दूर-दूर के स्थानों पर स्थित सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं।

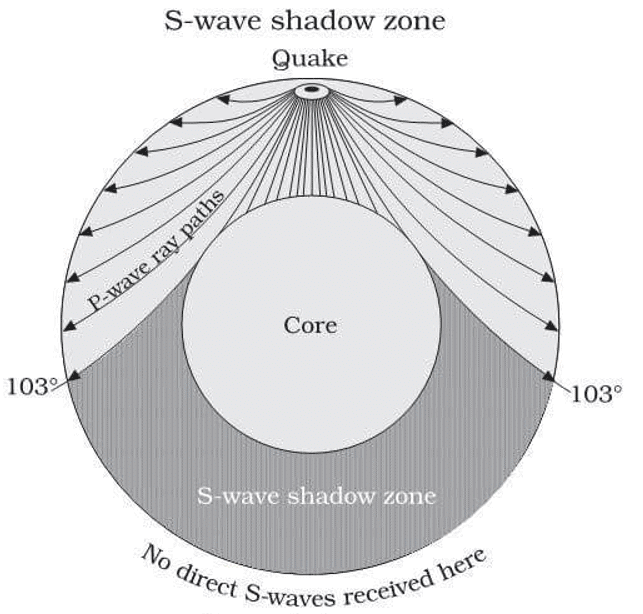

- आगमन समय में भिन्नताएँ, तरंगों का अपेक्षित पथ से भिन्न मार्ग लेना (अपवर्तन के कारण) और कुछ क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगों की अनुपस्थिति, जिसे छाया क्षेत्र कहा जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का मानचित्रण करने की अनुमति देती है।

- गति में असमानताएँ गहराई के कार्य के रूप में संघटन और घनत्व में परिवर्तनों का संकेत देती हैं।

- यानी, गति में परिवर्तनों का अवलोकन करके, पृथ्वी के आंतरिक भाग की घनत्व और संघटन का अनुमान लगाया जा सकता है (घनत्व में परिवर्तन तरंग गति को बहुत भिन्न करता है)।

- गहराई के कार्य के रूप में तरंग गति में असमानताएँ चरण परिवर्तनों का संकेत देती हैं।

- यानी, तरंगों की दिशा में परिवर्तनों का अवलोकन करके, छाया क्षेत्रों की उपस्थिति, विभिन्न परतों की पहचान की जा सकती है।

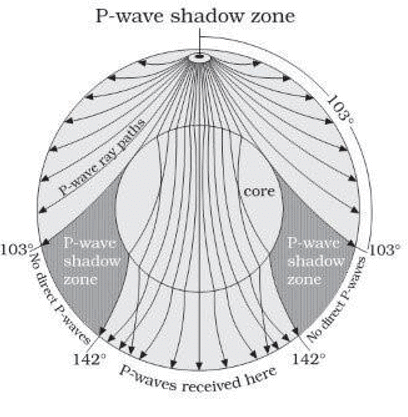

➢ P-तरंगों और S-तरंगों का छाया क्षेत्र का उदय

➢ पी-तरंगों और एस-तरंगों का छाया क्षेत्र

- एस-तरंगें तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा नहीं करतीं (ये कमज़ोर हो जाती हैं)।

- 103° से परे का पूरा क्षेत्र एस-तरंगों को प्राप्त नहीं करता, और इस प्रकार इस क्षेत्र को एस-तरंगों का छाया क्षेत्र माना जाता है।

- यह अवलोकन तरल बाहरी कोर की खोज की ओर ले गया।

- पी-तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर 103° और 142° के बीच एक बैंड के रूप में प्रकट होता है।

- यह इस कारण से है कि पी-तरंगें सेमी-सॉलिड मैन्टल और तरल बाहरी कोर के बीच के संक्रमण से गुजरते समय अपवर्तित हो जाती हैं।

- हालांकि, 142° से अधिक दूर स्थित सिस्मोग्राफ़ पी-तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एस-तरंगों का नहीं।

- यह ठोस आंतरिक कोर के बारे में सुराग देता है।

- इस प्रकार, 103° से 142° के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र के रूप में पहचाना गया।

➢ पी-तरंगों और एस-तरंगों का छाया क्षेत्र

- 103° के भीतर किसी भी दूरी पर स्थित सिस्मोग्राफ़ ने दोनों पी और एस-तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड किया।

➢ ध्वनि तरंगें घनी माध्यम में तेज़ी से क्यों यात्रा करती हैं जबकि प्रकाश धीमी यात्रा करता है?

- ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यह माध्यम के संकुचन और विरूपण द्वारा यात्रा करती है।

- उच्च घनत्व माध्यम में अधिक लोच का कारण बनता है और इस प्रकार संकुचन और विरूपण की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इस तरह, ध्वनि की गति घनत्व में वृद्धि के साथ बढ़ती है।

- दूसरी ओर, प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग है।

- घनत्व में वृद्धि प्रभावी पथ की लंबाई को बढ़ाती है, और इस प्रकार यह उच्च अपवर्तनांक और कम गति का कारण बनती है।

- पी-तरंगों का छाया क्षेत्र = 78° [2 x (142° – 103°)]

- एस-तरंगों का छाया क्षेत्र = 154° [360° – (103° 103°)]

- दोनों तरंगों के लिए सामान्य छाया क्षेत्र = 78°

➢ पृथ्वी के आंतरिक संरचना

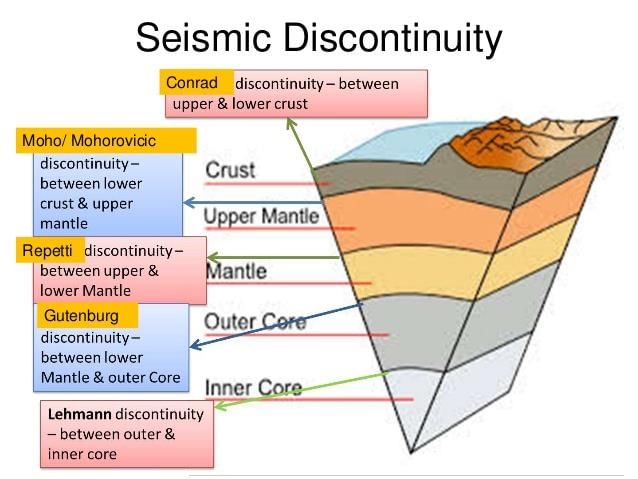

भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर उनके प्रसार के दौरान निश्चित अंतराल पर बदलती हैं।

- ये प्रतिबिंब और अपवर्तन की क्रिया से भी गुजरती हैं।

- पृथ्वी पर वे स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें दर्ज नहीं की जाती हैं उन्हें “छाया क्षेत्र” कहा जाता है। S-तरंगें केंद्र से 103° के कोणीय दूरी से परे दर्ज नहीं की जाती हैं, जो यह संकेत करती हैं कि पृथ्वी का बाहरी कोर पिघला या आंशिक रूप से पिघला है, जिसमें S-तरंगें प्रसार नहीं कर सकतीं।

- चूँकि P-तरंगें 103° से 142° के कोणीय दूरी के बीच दर्ज नहीं की जाती हैं, यह संकेत करता है कि कोर का घनत्व, स्थिति और संरचना अलग है।

- इन तरंगों के व्यवहार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग विभिन्न घनत्वों की स्तरीय संरचना रखता है।

- भूकंप की तरंगों की सहायता से, हम परतों के सटीक स्थान, उनकी गहराई, मोटाई और अन्य भौतिक और रासायनिक गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

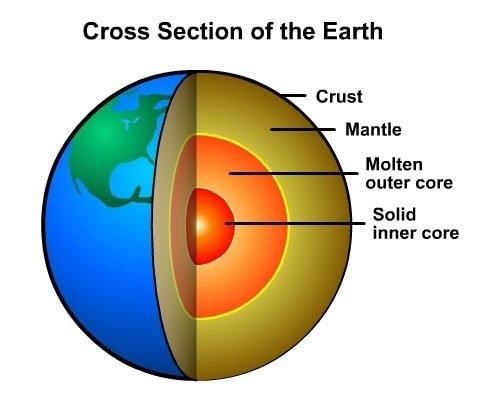

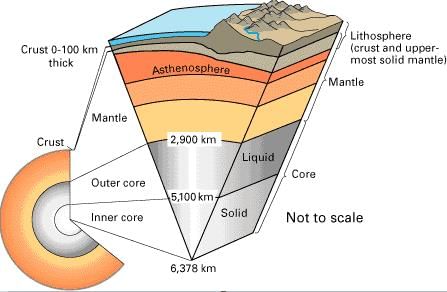

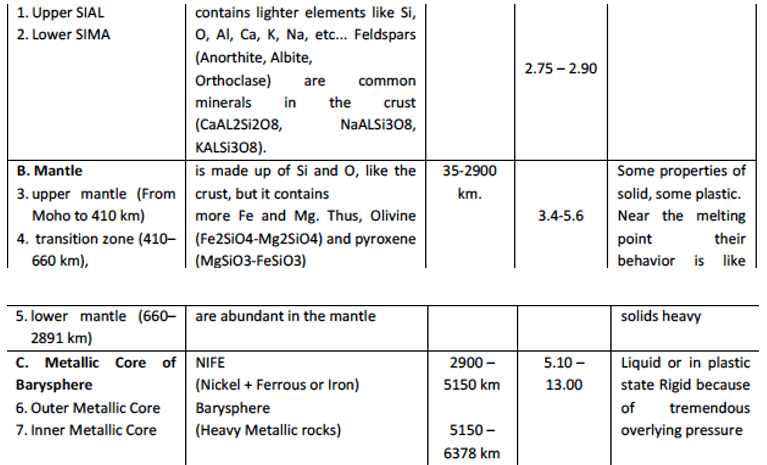

क्रस्ट

यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट ठोस, कठोर और अन्य दो परतों की तुलना में बहुत पतली है। अंडे

यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट ठोस, कठोर और अन्य दो परतों की तुलना में बहुत पतली है। अंडे

- अंडे के छिलके की तरह, पृथ्वी का क्रस्ट भंगुर है और टूट सकता है। क्रस्ट की मोटाई हर जगह समान नहीं होती।

➢ इसके मुख्य भाग हैं

- सबसे ऊपरी पतली परत - इसमें ऐसे चट्टानें होती हैं जिनमें सिलिका और एल्यूमिनियम का एक बड़ा अनुपात होता है। इसे SIAL (SI = सिलिका, AL = एल्यूमिनियम) कहा जाता है। महाद्वीप ज्यादातर SIAL से बने होते हैं। इसकी औसत घनत्व 2.7 है और मोटाई लगभग 28 किलोमीटर है।

- क्रस्ट की निचली परत तुलनात्मक रूप से भारी चट्टानों से बनी होती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य घटक होते हैं। इस भाग को SIMA (SI – सिलिकॉन, MA = मैग्नीशियम) के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल भी इसी चट्टान के स्तर से बना होता है। इसकी औसत मोटाई 6-7 किलोमीटर है और घनत्व लगभग 3.0 है। SIAL और SIMA की संयुक्त मोटाई 70 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 1% है। पृथ्वी के 6378 किलोमीटर के व्यास की तुलना में 70 किलोमीटर की मोटाई नगण्य है। हालांकि, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उथली क्रस्ट प्रकृति की अद्भुत गतिविधियों का आधार है।

- क्रस्ट की निचली परत तुलनात्मक रूप से भारी चट्टानों से बनी होती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य घटक होते हैं। इस भाग को, इसलिए, SIMA (SI – सिलिकॉन, MA = मैग्नीशियम) के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल भी इसी चट्टान के स्तर से बना होता है। इसकी औसत मोटाई 6-7 किलोमीटर है और घनत्व लगभग 3.0 है। SIAL और SIMA की संयुक्त मोटाई 70 किलोमीटर से अधिक नहीं होती।

मैंटल

इसकी मोटाई लगभग 2900 किमी है। इसका आयतन पूरे पृथ्वी का 83% है। क्रस्ट के निचले सीमा के निकट, P-तरंगों की गति लगभग 6.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है।

- यह P-तरंगों की गति में परिवर्तन क्रस्ट और मेंटल के बीच की सतही असंगति को इंगित करता है। इसे आमतौर पर मोहो या मोहोरोविकिक असंगति के नाम से जाना जाता है (इसके खोजकर्ता के नाम पर)।

- मेंटल घने और भारी पदार्थों से बना है जैसे कि ऑक्सीजन, आयरन और मैग्नीशियम। मेंटल में पदार्थों का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच बदलता है।

- इस परत का तापमान 900°C से 2200°C के बीच होता है। तापमान काफी उच्च होता है और इस परत में मैग्मा से गर्म चट्टानें होती हैं।

- ऊपर की परतों का दबाव क्रस्ट के निचले हिस्से और मेंटल के ऊपरी हिस्से को लगभग ठोस स्थिति में बनाए रखता है।

- यदि क्रस्ट में दरारें दिखाई देती हैं, तो दबाव मुक्त हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखीय विस्फोटों के माध्यम से सतह तक पहुंचने की कोशिश करता है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा अस्थेनोस्फीयर कहलाता है। अस्थेनो का अर्थ है कमजोर।

- यह माना जाता है कि यह 400 किमी तक फैला हुआ है। यह वह मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखीय विस्फोटों के दौरान सतह पर जाने के लिए रास्ता बनाता है। मेंटल पृथ्वी के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- यह संवहन धाराओं का उदय करता है। ये धाराएँ महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं।

कोर

यह 2900 किमी गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र (6378 किमी) तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यह गुटेनबर्ग असंगति (Gutenberg Discontinuity) से शुरू होता है। मैंटल को कोर से गुटेनबर्ग असंगति द्वारा विभाजित किया गया है। कोर को दो भागों में विभाजित किया गया है: (i) बाहरी कोर (Outer Core), (ii) आंतरिक कोर (Inner Core)। बाहरी कोर संभवतः पूरी तरह से तरल या अर्ध-तरल स्थिति में है। भूकंप की ट्रांसवर्स या S-तरंगें गुटेनबर्ग असंगति पर गायब होती प्रतीत होती हैं। बाहरी कोर 2900 किमी की गहराई से लेकर 5150 किमी तक फैला हुआ है। इसकी औसत घनत्व 10 है। आंतरिक कोर को ठोस माना जाता है। यह 5150 किमी की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र (6378 किमी) तक फैला हुआ है। P तरंगों की गति बाहरी और आंतरिक कोर की सीमा पर बढ़ती है। इसकी घनत्व 12-13 के बीच है। पूरे कोर की मात्रा पृथ्वी के कुल का 16% है। कोर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% है। कोर का प्रमुख भाग भारी धातुओं जैसे आयरन और निकेल से बना है। इस क्षेत्र को इसलिए Nife (Ni = निकेल, Fe = लौह) के नाम से जाना जाता है। इसे Barysphere (जिसका अर्थ है भारी धात्विक चट्टानें) के नाम से भी जाना जाता है।

- कोर को दो भागों में विभाजित किया गया है: (i) बाहरी कोर (Outer Core), (ii) आंतरिक कोर (Inner Core)। बाहरी कोर संभवतः पूरी तरह से तरल या अर्ध-तरल स्थिति में है।

- भूकंप की ट्रांसवर्स या S-तरंगें गुटेनबर्ग असंगति पर गायब होती प्रतीत होती हैं।

- बाहरी कोर 2900 किमी की गहराई से लेकर 5150 किमी तक फैला हुआ है। इसकी औसत घनत्व 10 है।

- आंतरिक कोर को ठोस माना जाता है। यह 5150 किमी की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र (6378 किमी) तक फैला हुआ है।

- P तरंगों की गति बाहरी और आंतरिक कोर की सीमा पर बढ़ती है। इसकी घनत्व 12-13 के बीच है। पूरे कोर की मात्रा पृथ्वी के कुल का 16% है।

- कोर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% है। कोर का प्रमुख भाग भारी धातुओं जैसे आयरन और निकेल से बना है।

क्रस्ट और मैंटल बनाम लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर

लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, और मेसोस्पीयर पृथ्वी के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। क्रस्ट, मैंटल और कोर पृथ्वी के रासायनिक संघटन में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। लिथोस्फीयर (लिथो: चट्टान; स्फीयर: परत) पृथ्वी की मजबूत, ऊपरी 100 किमी है। लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट है (जिसके बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक्स में बात करते हैं)। अस्थेनोस्फीयर (अस्थेनिक: कमजोर) पृथ्वी की वह कमजोर और आसानी से विकृत होने वाली परत है जो टेक्टोनिक प्लेटों के फिसलने के लिए “स्नेहक” का कार्य करती है। अस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 100 किमी गहराई से 660 किमी तक फैली हुई है। अस्थेनोस्फीयर के नीचे मेसोस्पीयर है, जो एक और मजबूत परत है।

- क्रस्ट, मैंटल और कोर पृथ्वी के रासायनिक संघटन में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। लिथोस्फीयर (लिथो: चट्टान; स्फीयर: परत) पृथ्वी की मजबूत, ऊपरी 100 किमी है।

- लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट है (जिसके बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक्स में बात करते हैं)। अस्थेनोस्फीयर (अस्थेनिक: कमजोर) पृथ्वी की वह कमजोर और आसानी से विकृत होने वाली परत है जो टेक्टोनिक प्लेटों के फिसलने के लिए “स्नेहक” का कार्य करती है।

|

464 docs|420 tests

|