भारत में परिवहन - 1 | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

परिवहन और संचार व्यापार और वाणिज्य के विस्तार और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में सामान, वस्तुओं और विचारों के संचलन को सुगम बनाते हैं, जो आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। चाहे यह एक छोटे गाँव में व्यापार हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक मजबूत अर्थव्यवस्था कुशल परिवहन और संचार नेटवर्क पर निर्भर करती है। प्रभावी संचार परिवहन प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, और इसके विपरीत, कुशल परिवहन प्रभावी संचार के लिए एक पूर्वापेक्षा है। क्षेत्रों के बीच प्रवासन परिवहन द्वारा सक्षम होता है, जो उद्योगों और व्यापार के विकास की ओर ले जाता है। संक्षेप में, परिवहन और संचार के बीच की साझेदारी वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों के आपसी और गतिशील विकास के लिए आवश्यक है।

परिवहन के साधन

- भूमि: सड़कें, रेलमार्ग

- जल

- वायु

भूमि परिवहन

- भारत में ऐतिहासिक परिवहन: प्राचीन समय से, भारत ने यात्रा के लिए पगडंडियों और कच्चे मार्गों पर निर्भर किया है।

- आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ विकास: आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ, पक्के सड़कें और रेलमार्गों का निर्माण प्रमुख हो गया। ये विकास विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर माल और लोगों के कुशल परिवहन के उद्देश्य से किए गए थे।

- अंतर्देशीय परिवहन में हाल के विकास: पाइपलाइन, रोपवे, और केबलवे अंतर्देशीय परिवहन में नवीनतम नवाचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेष रूप से, पाइपलाइन विभिन्न तरल पदार्थों को, जैसे खनिज तेल, पानी, कीचड़, और सीवेज़, ले जाने के लिए उपयोग की जाती हैं।

- माल परिवहन के तरीके: माल परिवहन के प्रमुख तरीके में रेल, महासागरीय पोत, बार्ज, नावें, मोटर वाहन, और पाइपलाइन शामिल हैं। ये विविध तरीके विभिन्न स्थलों और पर्यावरणों में सामान को कुशलता से पहुँचाने में महत्वपूर्ण हैं।

भारत में सड़क परिवहन

भारत में विस्तृत सड़क नेटवर्क: भारत के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 56 लाख किलोमीटर से अधिक है।

स्वतंत्रता के बाद सड़क विकास: स्वतंत्रता के बाद, 1961 में सड़क अवसंरचना को सुधारने के लिए एक व्यापक बीस वर्षीय सड़क योजना लागू की गई।

शहरी क्षेत्रों में सड़कें: विकासात्मक प्रयासों के बावजूद, भारत में सड़कें मुख्य रूप से महानगरीय क्षेत्रों में और आस-पास केंद्रित हैं। ग्रामीण और दूरदराज के स्थानों में सड़क नेटवर्क के माध्यम से अपेक्षाकृत कम कनेक्टिविटी है।

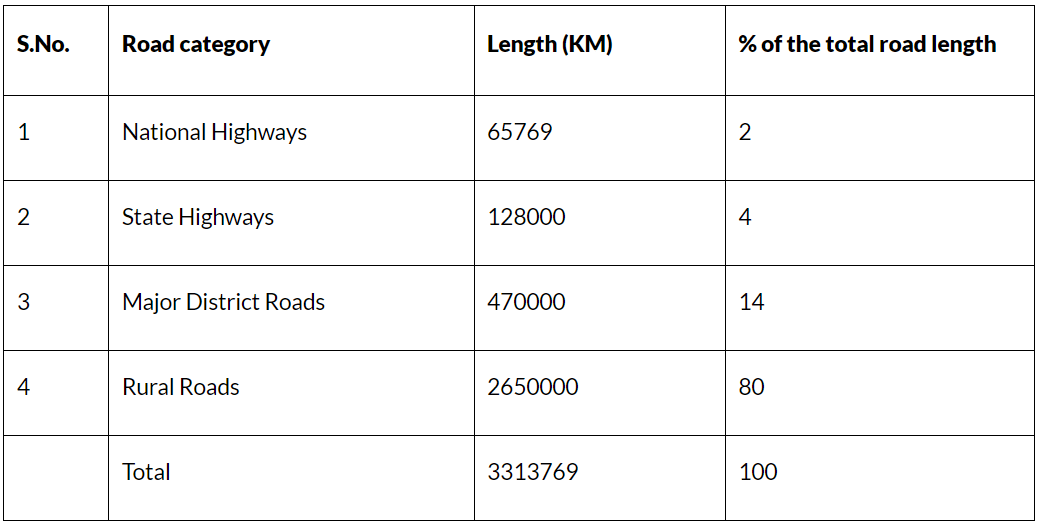

सड़क वर्गीकरण: भारत में सड़कें निर्माण और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), राज्य राजमार्ग (SH), प्रमुख जिला सड़कें (MD), और ग्रामीण सड़कें (RR) में वर्गीकृत की गई हैं। यह वर्गीकरण सड़क योजना और विकास को उनकी महत्वता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के आधार पर सुव्यवस्थित करने में मदद करता है।

भारतीय सड़क नेटवर्क

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के रूप में प्रमुख सड़कें: भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित और बनाए रखे जाने वाले प्रमुख मार्ग हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य: ये राजमार्ग अंतर-राज्य परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो रक्षा कर्मियों और उपकरणों के रणनीतिक स्थानों में आवाजाही को सुगम बनाते हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्गों की कनेक्टिविटी: राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों, जैसे राज्य की राजधानियों, बड़े शहरों, महत्वपूर्ण बंदरगाहों, और रेलवे कनेक्शनों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- NHAI की स्थापना 1995 में: 1995 में, भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सतही परिवहन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया।

- NHAI की जिम्मेदारियाँ: NHAI भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह उन राजमार्गों के मानकों में सुधार के लिए समर्पित एक शासी निकाय है, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामित किया गया है।

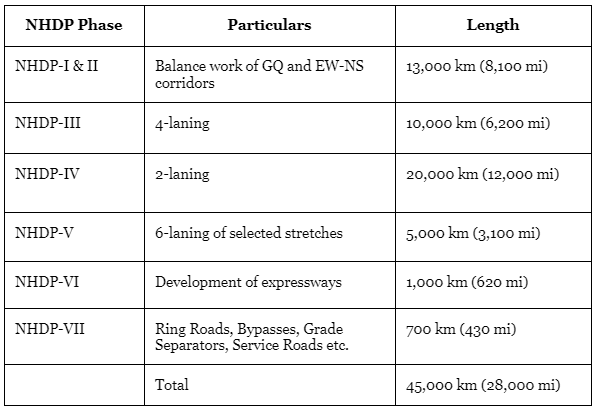

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना NHAI के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें 5,846 किलोमीटर लंबा 4/6-लेन, उच्च घनत्व ट्रैफिक कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। यह कॉरिडोर भारत के चार प्रमुख महानगरों - दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है।

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरल (GQ) - चरण I: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल (GQ) का चरण I दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के चार प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए लक्षित था।

- इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई: 5,846 किमी (3,633 मील) है।

- फंडिंग स्रोत: इस परियोजना को सरकार से पर्याप्त फंडिंग मिली, मुख्यतः विशेष पेट्रोलियम उत्पाद कर राजस्व और सरकारी उधारी के माध्यम से।

- पूर्णता की घोषणा: जनवरी 2012 में, भारत ने आधिकारिक रूप से चार-लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग नेटवर्क के पूर्ण होने की घोषणा की, जो देश के बुनियादी ढाँचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर

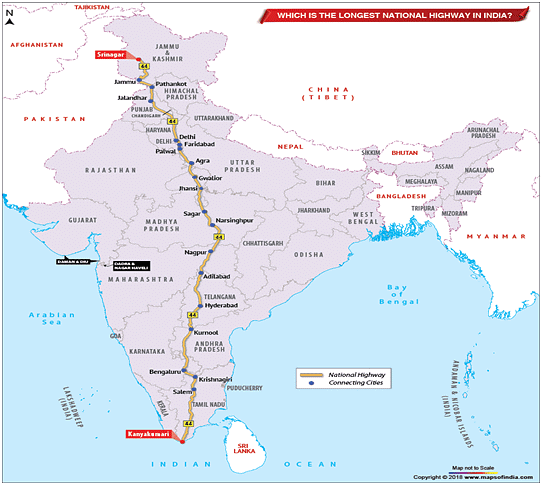

- चरण II: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे: दूसरे चरण में उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों का विकास शामिल था, जिसमें चार कोनों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग थे।

- गलियारे की लंबाई: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारा (NS-EW) 7,300 किमी (4,500 मील) की महत्वपूर्ण लंबाई में फैला हुआ था।

- भौगोलिक कवरेज: ये गलियारे उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले थे, जिसमें सलेम से कन्याकुमारी (कोयंबटूर और कोच्चि के माध्यम से) एक स्पर भी शामिल था, और पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर तक विस्तारित थे।

- परियोजना की स्थिति: अप्रैल 2012 तक, परियोजना का लगभग 84.26% पूरा हो चुका था, और चल रहे कार्य ने परियोजना का 15.7% हिस्सा लिया।

- पोर्ट कनेक्टिविटी और अतिरिक्त परियोजनाएँ: इस परियोजना में पोर्ट कनेक्टिविटी और अन्य पहलों को भी शामिल किया गया था, जो 1,157 किमी (719 मील) की दूरी को कवर करता है।

- कुल प्रगति: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना ने पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक व्यापक प्रयास दर्शाया, जो भारत के आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास में योगदान देता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार हैं:

- NH 1: नई दिल्ली – अंबाला – जालंधर – अमृतसर।

- NH 2: दिल्ली – मथुरा – आगरा – कानपुर – इलाहाबाद – वाराणसी – कोलकाता।

- NH 3: आगरा – ग्वालियर – नासिक – मुंबई।

- NH 4: ठाणे और चेन्नई, पुणे और बेलगाम के माध्यम से।

- NH 5: कोलकाता – चेन्नई।

- NH 6: कोलकाता – धुले।

- NH 7: वाराणसी – कन्याकुमारी।

- NH 8: दिल्ली – मुंबई (जयपुर, बरौदा और अहमदाबाद के माध्यम से)।

- NH 9: मुंबई – विजयवाड़ा।

- NH 10: दिल्ली – फाजिल्का।

- NH 11: आगरा – बीकानेर।

- NH 12: जबलपुर – जयपुर।

- NH 24: दिल्ली – लखनऊ।

- NH 27: इलाहाबाद – वाराणसी।

- NH 28: बरौनी – लखनऊ।

- NH 29: गोरखपुर – वाराणसी।

- NH 56: लखनऊ – वाराणसी।

- NH – 7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है।

राज्य सरकारें राज्य राजमार्गों (SH) के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये राजमार्ग राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और एक विशेष राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने का कार्य करते हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के साथ एकीकरण: राज्य राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक निर्बाध नेटवर्क सुनिश्चित करते हैं।

- कुल सड़क लंबाई में योगदान: राज्य राजमार्ग देश में कुल सड़क लंबाई का लगभग 4% योगदान करते हैं। जबकि ये एक छोटे हिस्से का निर्माण करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अंतर-राज्य परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क को सुगम बनाना है।

सड़क घनत्व

- सड़क घनत्व की परिभाषा: सड़क घनत्व को किसी देश के कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई और उसके भू-क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। सड़क नेटवर्क में सभी प्रकार की सड़कें शामिल होती हैं, जैसे कि मोटरवे, राजमार्ग, मुख्य या राष्ट्रीय सड़कें, द्वितीयक या क्षेत्रीय सड़कें, और अन्य शहरी और ग्रामीण सड़कें।

- भारत में असमान वितरण: भारत में सड़कों का वितरण समान नहीं है, जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में भिन्नता दिखाता है।

- क्षेत्रीय भिन्नताएँ: सड़क घनत्व जम्मू और कश्मीर में केवल 10.48 किमी से लेकर केरल में 387.24 किमी तक होता है। भारत में सड़क घनत्व का राष्ट्रीय औसत 75.42 किमी है।

- विशिष्ट क्षेत्रों में कम घनत्व: कुछ क्षेत्रों, जैसे हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पूर्व क्षेत्र, और राजस्थान में सड़क घनत्व उल्लेखनीय रूप से कम है। ये भिन्नताएँ देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क विकास को प्रभावित करने वाली विविध भौगोलिक चुनौतियों को उजागर करती हैं।

भारत में रेलवे

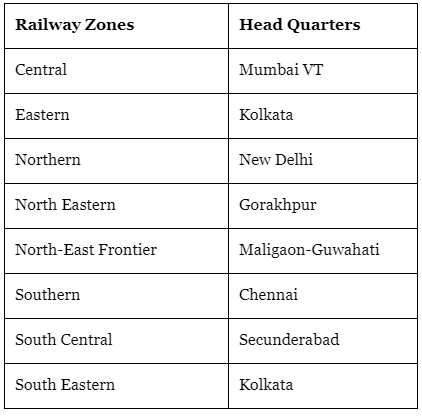

- भारतीय रेलवे प्रणाली का अवलोकन: भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में चौथी सबसे बड़ी है। यह देश में सबसे बड़ा विभागीय सार्वजनिक उपक्रम है।

- ऐतिहासिक मील के पत्थर: भारत में पहली ट्रेन की यात्रा 16 अप्रैल 1853 को बंबई और ठाणे के बीच 34 किमी की दूरी पर हुई थी। भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल 2003 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई।

- इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत: भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, जिसका नाम 'डेक्कन क्वीन' था, 1929 में बंबई और पुणे के बीच शुरू हुई।

- महत्वपूर्ण आँकड़े: भारतीय रेलवे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम है, जो रूस के बाद आता है। शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 140 किमी/घंटा है। रेलवे प्रणाली द्वारा कवर की गई कुल मार्ग लंबाई लगभग 63,000 किमी है, जिसमें 7,100 रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

- सबसे लंबा प्लेटफार्म और ट्रेन मार्ग: भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में है। सबसे लंबा ट्रेन मार्ग जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक 'हिमसागर एक्सप्रेस' द्वारा कवर किया जाता है, जो 3,726 किमी की दूरी तय करता है और दस राज्यों के माध्यम से गुजरता है।

- मेट्रो रेल की शुरुआत: पहली मेट्रो रेल कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई, जो डुमडुम और बेलघरिया स्टेशनों को जोड़ती है।

- रेलवे गेज: भारतीय रेलवे तीन विभिन्न गेज पर संचालित होती है: चौड़ा गेज (1.67 मीटर), मीटर गेज (1.00 मीटर), और संकीर्ण गेज (0.762 या 0.610 मीटर)। चौड़ा गेज कुल मार्ग का लगभग 74% है, इसके बाद मीटर गेज 21% है, और शेष संकीर्ण गेज द्वारा है।

- रेलवे क्षेत्रों: उत्तरी रेलवे (NR) सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, जिसकी लंबाई 10,995 किमी है। उत्तर-पूर्वी सीमांत (NEF) सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, जिसकी मार्ग लंबाई 3,860 किमी है।

- कोंकण रेलवे परियोजना: कोंकण रेलवे भारत परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीच की दूरी को कम करना है, जिसका कुल मार्ग लंबाई 786 किमी है, जो रोहा (महाराष्ट्र) से मंगलौर (कर्नाटका) तक फैली हुई है।

रेलवे निर्माण इकाइयाँ

- चिट्टारंजन लोकोमोटिव कार्यशाला: चिट्टारंजन (पश्चिम बंगाल) में स्थित है और इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण करती है।

- डीजल लोकोमोटिव कार्यशाला: वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित है और डीजल इंजन का निर्माण करती है।

- इंटीग्रल कोच फैक्टरी: पेराम्बुर (तमिलनाडु) में स्थित है और रेल कोच का निर्माण करती है।

- व्हील और एक्सल प्लांट: येलहंका (बैंगलोर, कर्नाटक) में स्थित है और पहिए और एक्सल का निर्माण करती है।

- डीजल कंपोनेंट कार्यशाला: पटियाला (पंजाब) में स्थित है और डीजल इंजन के घटक का निर्माण करती है।

- रेल कोच फैक्टरी: कपूरथला (पंजाब) में स्थित है और रेल कोच का निर्माण करती है।

जिला सड़कों का अवलोकन:

- जिला सड़कें जिला मुख्यालय और जिले के अन्य महत्वपूर्ण नोड्स के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य करती हैं।

- रणनीतिक महत्व: ये सड़कें जिलों के भीतर परिवहन और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे मुख्य स्थानों के बीच कुशल यात्रा सुनिश्चित होती है।

- कुल सड़क लंबाई में योगदान: जिला सड़कें देश की कुल सड़क लंबाई का लगभग 14% हिस्सा बनाती हैं।

- हालाँकि यह एक छोटा प्रतिशत है, लेकिन उनका महत्व जिला स्तर पर उनकी रणनीतिक भूमिका में निहित है, जो स्थानीय गतिशीलता और पहुँच का समर्थन करती है।

ग्रामीण सड़कों का महत्व:

- ग्रामीण सड़कें ग्रामीण समुदायों को जोड़ने और उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

- कुल सड़क लंबाई में महत्वपूर्ण योगदान: ग्रामीण सड़कें भारत की कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% बनाती हैं।

- क्षेत्रों में घनत्व में भिन्नता: ग्रामीण सड़कों का घनत्व क्षेत्रों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जो भूभाग की विशेषताओं से प्रभावित होता है।

- विभिन्न भौगोलिक विशेषताएँ देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण सड़कों के वितरण और विकास को प्रभावित करती हैं।

सीमा सड़कें

सीमा सड़क संगठन (BRO) की स्थापना: सीमा सड़क संगठन (BRO) की स्थापना मई 1960 में दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी: आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रक्षा तत्परता को बढ़ाना।

उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर ध्यान: BRO का प्राथमिक लक्ष्य देश की उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर महत्वपूर्ण सड़कों का त्वरित और समन्वित उन्नयन सुनिश्चित करना है।

विविध निर्माण क्षमताएँ: BRO को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली विश्व स्तरीय विविध निर्माण कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क निर्माण और रखरखाव के अलावा, BRO ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों में भूमिका: BRO द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावी लिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।

ये प्रयास न केवल राष्ट्रीय रक्षा में योगदान करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संबंधों और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं।

|

464 docs|420 tests

|