मानसून: भारतीय भूगोल | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

- मानसून मौसमी हवाएँ हैं (जो तालबद्ध वायु आंदोलनों या आवधिक हवाएँ भी कहलाती हैं) जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती हैं।

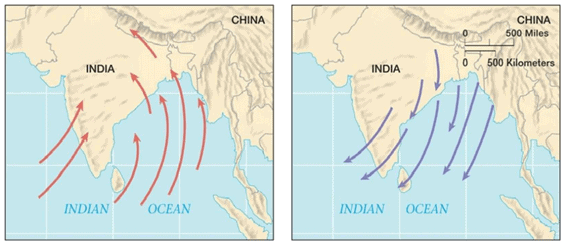

- मानसून एक दोहरे प्रणाली की मौसमी हवाओं का समूह है: (i) गर्मियों में ये समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं (ii) सर्दियों में ये भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं।

मानसून एक दोहरे प्रणाली की मौसमी हवाओं का समूह है: (i) गर्मियों में ये समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं (ii) सर्दियों में ये भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं।

मानसून - गर्मी: समुद्र से भूमि, सर्दी: भूमि से समुद्र

कुछ विद्वान मानसून की हवाओं को बड़े पैमाने पर भूमि और समुद्र की ब्रीज़ के रूप में मानते हैं।

- मानसून भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पश्चिमी अफ्रीका आदि के लिए विशिष्ट हैं। ये किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक प्रमुख हैं।

- मानसून एक गर्मी इंजन की तरह होते हैं, जो दक्षिण भारतीय महासागर की सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा, संकेंद्रित और संग्रहित करते हैं, इसे उत्तरी मैदानों में ले जाते हैं और इसे शुष्क परिदृश्य पर छोड़ते हैं।

- मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अनुभव किए जाते हैं, जो लगभग 20° एन और 20° एस के बीच होता है।

- भारत गर्मियों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाएँ और सर्दियों में उत्तर-पूर्व मानसून की हवाएँ प्राप्त करता है। (i) दक्षिण-पश्चिम मानसून तिब्बती पठार पर बने एक तीव्र निम्न दबाव प्रणाली के कारण बनते हैं। यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र वर्षा लाता है (ii) उत्तर-पूर्व मानसून तिब्बती और साइबेरियन पठारों पर उच्च दबाव सेल से संबंधित होते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिण-पूर्वी तट (सीमांध्र का दक्षिणी तट और तमिलनाडु का तट) पर वर्षा लाता है।

- भारत गर्मियों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाएँ और सर्दियों में उत्तर-पूर्व मानसून की हवाएँ प्राप्त करता है। (i) दक्षिण-पश्चिम मानसून तिब्बती पठार पर बने एक तीव्र निम्न दबाव प्रणाली के कारण बनते हैं। यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र वर्षा लाता है (ii) उत्तर-पूर्व मानसून तिब्बती और साइबेरियन पठारों पर उच्च दबाव सेल से संबंधित होते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिण-पूर्वी तट (सीमांध्र का दक्षिणी तट और तमिलनाडु का तट) पर वर्षा लाता है।

मानसून का तंत्र

मानसून के तंत्र को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं:

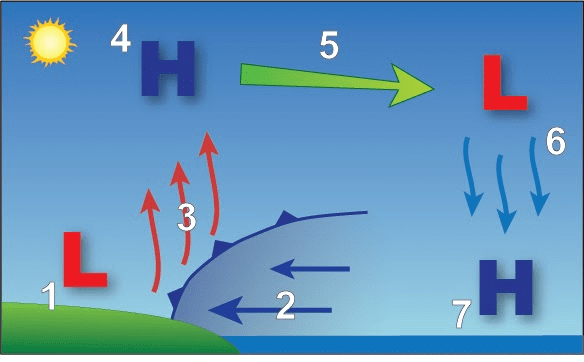

(a) भूमि और जल का विभाजित ताप और ठंडा होना

- यह भारत के भूभाग पर निम्न दबाव उत्पन्न करता है जबकि चारों ओर के समुद्रों में तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव होता है।

- यह ‘मानसून ट्रॉफ’ को मजबूत करता है, अर्थात यह एक निम्न दबाव प्रणाली है जो भारतीय उपमहाद्वीप के ताप से उत्पन्न होती है, जिसे ITCZ के रूप में भी जाना जाता है। यह संपूर्ण प्रणाली एक चुम्बक के रूप में कार्य करती है और नमी युक्त हवाओं को आकर्षित करती है।

- उत्तर में, संकुचन के परिणामस्वरूप निहित ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे उत्तरी क्षेत्र में उच्च तापमान और निम्न दबाव क्षेत्र में स्थितियाँ बनी रहती हैं, अर्थात् मानसून ट्रॉफ की स्थितियाँ स्वयं को बनाए रखती हैं।

निम्न दबाव और उच्च दबाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

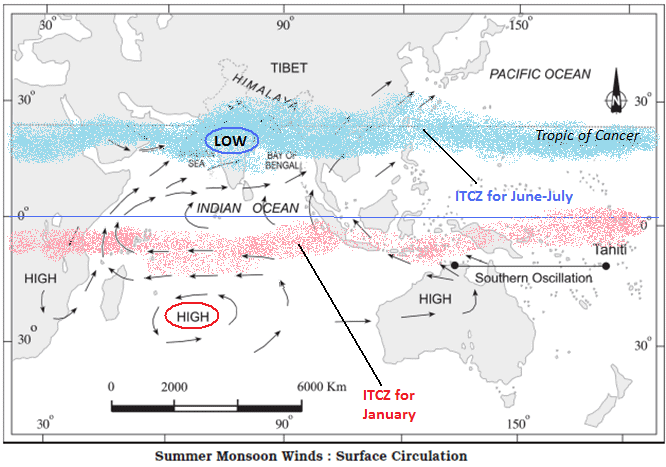

(b) 'इंटर-ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ)' की स्थिति में परिवर्तन जैसा कि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है।

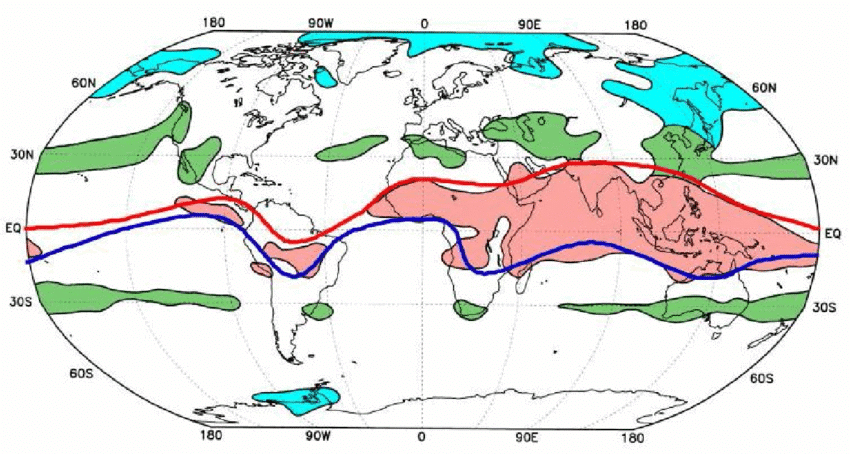

- इंटर-ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) या थर्मल इक्वेटर एक विस्तृत निम्न दबाव की खाई है जो विषुवतीय अक्षांशों में स्थित होती है (यह हमेशा भूमण्डल के प्रभाव के कारण विषुव के उत्तर में रहती है)।

- यह कन्वर्जेंस जोन लगभग विषुव के समानांतर स्थित है लेकिन सूर्य की स्पष्ट गति के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है।

- मौसमी समय में, यह उत्तर (भारत की ओर) की ओर स्थानांतरित होता है और इसलिए नमी-युक्त हवाओं को आकर्षित करता है।

- मौसम विज्ञानी के अनुसार, मोसाम ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है जो कि कर्क रेखा की ओर ऊर्ध्वाधर सूर्य के प्रभाव में होता है।

- ITCZ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे कम दबाव वाली जोन है, जो दोनों गोलार्धों के व्यापारिक वायुमंडल का लक्ष्य होती है।

यह संकर्षण क्षेत्र लगभग समानांतर भूमध्य रेखा के साथ स्थित है लेकिन सूर्य के स्पष्ट आंदोलन के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर चलता है। मानसून के समय, यह उत्तर (भारत की ओर) की ओर स्थानांतरित होता है और इसलिए इसे नमी से भरी हवाओं को आकर्षित करता है।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, मानसून का परिणाम ITCZ का परिवर्तन है जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के प्रभाव में कर्क रेखा की ओर बढ़ता है।

ITCZ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे कम दबाव वाला क्षेत्र है, जो दोनों गोलार्धों के व्यापारिक हवाओं का लक्ष्य है।

वैश्विक सतह के मानसून का भौगोलिक विस्तार। लाल, हरा, और नीले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय, और समशीतोष्ण-शीतल मानसून को दर्शाते हैं। लाल और मोटी नीली रेखाएं गर्मियों और सर्दियों में ITCZ की स्थिति को दर्शाती हैं।

- इस प्रकार, कर्क रेखा पर ITCZ (भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर) के साथ, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाओं को ITCZ तक पहुँचने के लिए भूमध्य रेखा को पार करना पड़ता है।

- हालांकि, कोरिओलिस प्रभाव के कारण, ये दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाएँ उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर मोड़ दी जाती हैं, जो दक्षिण-पश्चिम व्यापारों में बदल जाती हैं।

- इसका परिणाम दक्षिण-पश्चिम मानसून है।

इस प्रकार, कर्क रेखा पर ITCZ (भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर) के साथ, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाओं को ITCZ तक पहुँचने के लिए भूमध्य रेखा को पार करना पड़ता है।

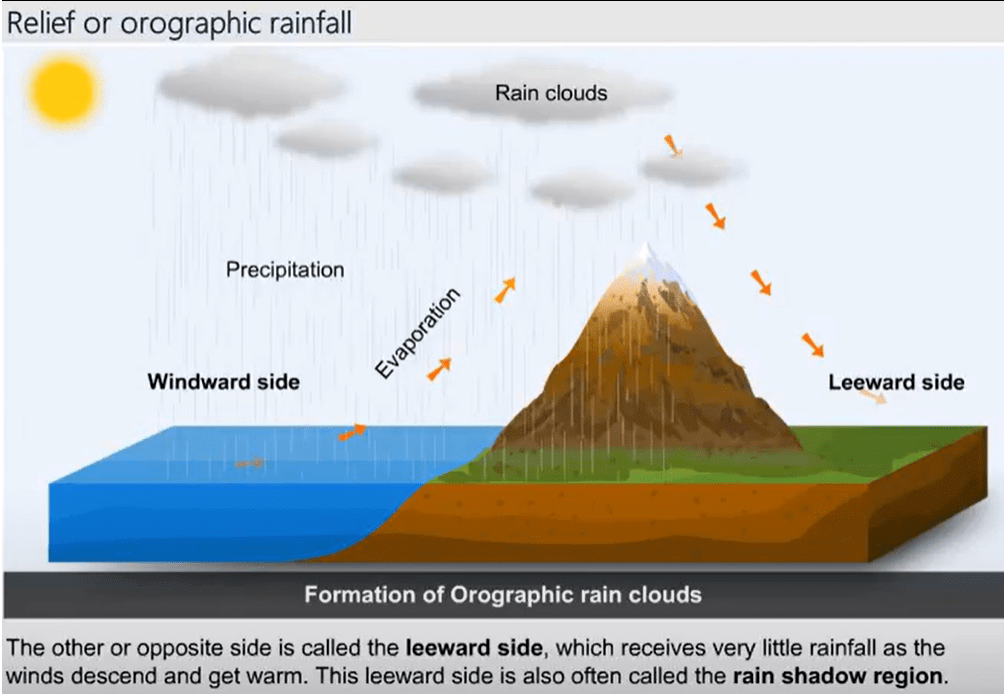

ये समुद्र से भूमि की ओर यात्रा करते समय नमी उठाते हैं और भारतीय प्रायद्वीप के ऊँचे क्षेत्रों से टकराने पर ऑरोग्राफिक वर्षा का कारण बनते हैं।

हालांकि, कोरियोलिस प्रभाव के कारण, ये दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक हवाएँ उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर मोड़ जाती हैं, जिससे ये दक्षिण-पश्चिमी व्यापारिक हवाओं में परिवर्तित हो जाती हैं।

(c) मदागास्कर के पूर्व में, लगभग 20°S पर भारतीय महासागर में उच्च-दाब क्षेत्र की उपस्थिति। इस उच्च-दाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है।

(d) तिब्बती पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, और पठार के ऊपर कम दाब उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु धाराएँ और समुद्र तल से लगभग 9 किमी ऊपर कम दाब होता है।

(e) गर्मियों के दौरान हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का आंदोलन और भारतीय उपमहाद्वीप पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति।

यह भी माना जाता है कि मानसून का प्रारंभ, इस जेट के हिमालय के दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरण के बाद होता है, क्योंकि उनका स्थानांतरण उपमहाद्वीप में गर्म और नम हवाओं के प्रवाह की अनुमति देता है।

ENSO का भारतीय मानसून पर प्रभाव

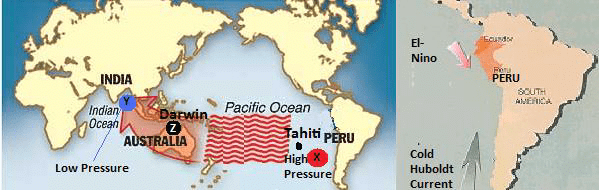

- इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि दक्षिणी महासागरों में दबाव की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। एल नीनो एक गर्म धारा है जो पेरू के तट पर बहती है। ला निना इसका विपरीत है और एक ठंडी धारा है जो उसी तट पर विपरीत दिशाओं में बहती है।

- जबकि एल नीनो एक महासागरीय घटना है, SO एक मौसम/वायुमंडलीय घटना है। चूंकि महासागरीय धाराएँ वायुमंडलीय वायु संचार और दबाव से निकटता से जुड़ी होती हैं, इसीलिए एल नीनो से ला निना में परिवर्तन से दबाव की स्थिति भी प्रभावित होती है।

- एक मानक माप लिया जाता है, जो ताहिती (जो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, इसे 'X' के रूप में चिह्नित किया गया है और इस प्रकार ला निना/ला निना) और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन ('Z', जो भारत के निकट है) के दबाव के बीच का अंतर है।

सामान्य स्थिति: सामान्य रूप से, जब ताहिती के निकट उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर (जो चित्र में 'X' के रूप में चिह्नित है) में उच्च दबाव होता है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी भारतीय महासागर (जो चित्र में 'Y' के रूप में चिह्नित है) और डार्विन के निकट पश्चिमी प्रशांत महासागर ('Z') में कम दबाव होता है। यह डार्विन/भारतीय महासागर और ताहिती के बीच नकारात्मक दबाव अंतर उत्पन्न करता है = Z/X – Y।

असामान्य स्थिति: लेकिन कुछ वर्षों में, दबाव की स्थितियों में उलटफेर होता है और पूर्वी प्रशांत (X) की तुलना में पूर्वी भारतीय महासागर (Y) या पश्चिमी प्रशांत महासागर (Z) में कम दबाव होता है। यह डार्विन/भारतीय महासागर और ताहिती के बीच सकारात्मक दबाव अंतर उत्पन्न करता है = Z/X – Y।

इस दबाव की स्थिति में यह आवधिक परिवर्तन दक्षिणी ऑसिलेशन या SO के रूप में जाना जाता है। चूंकि एल-नीनो/ला निना और SO आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें मिलाकर ENSO के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ENSO का भारत पर प्रभाव: आमतौर पर, यदि दबाव के अंतर नकारात्मक होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मानसून औसत से कम और देर से होता है। अर्थात् एल-नीनो स्थितियों के दौरान या सामान्य परिस्थितियों में कमजोर मानसून का अवलोकन होता है - हालांकि हमेशा नहीं - और जब ला-निना स्थितियाँ होती हैं, तब भी ऐसा होता है, हालांकि हमेशा नहीं।

सामान्य स्थिति: सामान्यतः, जब ताहिती के पास उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर (चित्र में ‘X’ के रूप में चिह्नित) में उच्च दबाव होता है, तब उष्णकटिबंधीय पूर्वी भारतीय महासागर (चित्र में ‘Y’ के रूप में चिह्नित) और डार्विन के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर (‘Z’) में निम्न दबाव होता है। इससे डार्विन/भारतीय महासागर और ताहिती के बीच नकारात्मक दबाव अंतर उत्पन्न होता है = Z/X – Y।

असामान्य स्थिति: लेकिन कुछ वर्षों में, दबाव की स्थितियों में उलटफेर होता है और पूर्वी प्रशांत (X) का दबाव पूर्वी भारतीय महासागर (Y) या पश्चिमी प्रशांत महासागर (Z) की तुलना में कम होता है। इससे डार्विन/भारतीय महासागर और ताहिती के बीच सकारात्मक दबाव अंतर की स्थिति उत्पन्न होती है = Z/X – Y।

मानसून की शुरुआत

- मानसून, व्यापारिक हवाओं के विपरीत, स्थिर हवाएँ नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति में धड़कती हैं, जो विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों से प्रभावित होती हैं, जो इन्हें गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्रों पर यात्रा करते समय मिलती हैं।

- मानसून की अवधि लगभग 100-120 दिनों की होती है, जो प्रारंभिक जून से मध्य सितंबर तक होती है।

- मानसून का विस्फोट: इसके आगमन के समय, सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का ‘विस्फोट’ कहा जाता है और इसे प्री-मोनसून बारिशों से अलग किया जा सकता है।

- प्री-मोनसून वर्षा या आम वर्षा: आम वर्षा उन प्री-मोनसून वर्षाओं को कहा जाता है जो भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल, कोंकण, और गोवा में होती हैं, जो आम के पकने में मदद करती हैं।

- मानसून का विस्फोट: इसके आगमन के समय, सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक निरंतर बनी रहती है। इसे मानसून का 'विस्फोट' कहा जाता है और इसे पूर्व-मंसून बारिशों से अलग किया जा सकता है।

मानसून का विस्फोट: इसके आगमन के समय, सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक निरंतर बनी रहती है। इसे मानसून का 'विस्फोट' कहा जाता है और इसे पूर्व-मंसून बारिशों से अलग किया जा सकता है।

- पूर्व-मंसून बारिशें या आम की बारिशें: आम की बारिशें भारत के कर्नाटक, केरल, कोंकण, और गोवा राज्यों में पूर्व-मंसून बारिशें हैं जो आमों के पकने में मदद करती हैं।

पूर्व-मंसून बारिशें या आम की बारिशें: आम की बारिशें भारत के कर्नाटक, केरल, कोंकण, और गोवा राज्यों में पूर्व-मंसून बारिशें हैं जो आमों के पकने में मदद करती हैं।

- इन्हें अप्रैल की बारिशें या गर्मी की बारिशें भी कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में आए तूफानों का परिणाम होती हैं। ये गर्मी की बारिशें सामान्यतः अप्रैल के दूसरे आधे में आती हैं। ये बारिशें आमों को पेड़ों से गिरने से रोकती हैं और दक्षिण भारत के आम उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

इन्हें अप्रैल की बारिशें या गर्मी की बारिशें भी कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में आए तूफानों का परिणाम होती हैं।

मानसून की हवाओं का विभाजन:

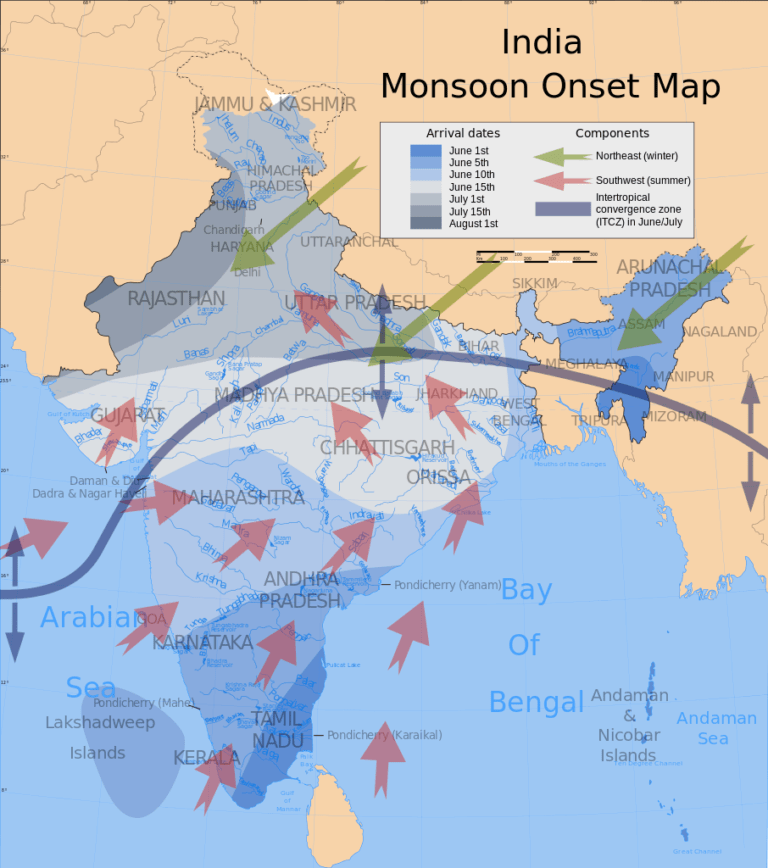

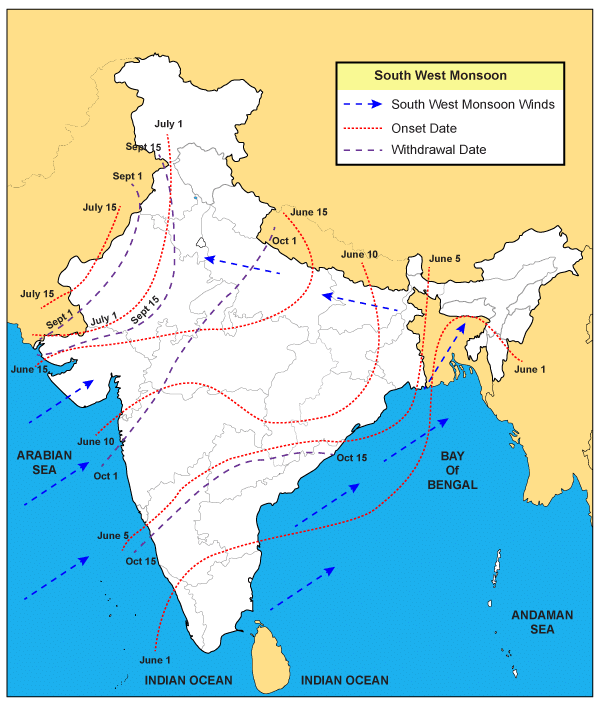

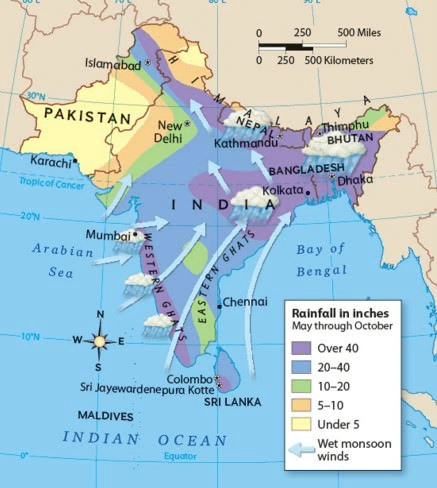

मानसून आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है। इसके बाद, यह दो शाखाओं में विभाजित होता है - अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा।

दो शाखाओं का रूप, अर्थात् अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा

अरब सागर शाखा और तीन शाखाओं में विभाजित होती है:

(i) सह्याद्री शाखा:

- इसकी एक शाखा पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित है।

- ये हवाएँ 900-1200 मीटर की ऊँचाई से पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं।

जल्द ही ये ठंडी हो जाती हैं, और परिणामस्वरूप, सह्याद्रियों (महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट) और पश्चिमी तटीय मैदान के वायुअवधि पक्ष को 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा मिलती है। यही कारण है कि मुंबई को उच्च वर्षा (190 सेंटीमीटर) मिलती है और खंडाला जैसे क्षेत्रों को और भी अधिक (450 सेंटीमीटर) मिलती है, जो ओरोग्राफिक वर्षा के कारण है। वहीं, पुणे को अधिक वर्षा नहीं मिलती क्योंकि यह घाटों के पवनरहित पक्ष पर है।

- पश्चिमी घाटों का वर्षा छाया क्षेत्र – पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद, ये हवाएँ नीचे की ओर आती हैं और गर्म हो जाती हैं।

- इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है।

- परिणामस्वरूप, ये हवाएँ पश्चिमी घाटों के पूर्व में थोड़ी वर्षा करती हैं।

- कम वर्षा वाला यह क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

(ii) अरब सागर मानसून की एक और शाखा मुंबई के उत्तर में तट को प्रभावित करती है।

- नर्मदा और Tapi नदी के घाटियों के साथ चलते हुए, ये हवाएँ मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती हैं।

लेकिन ये मुंबई शाखा की तरह अधिक बारिश नहीं करती हैं क्योंकि यहाँ ओरोग्राफिक वर्षा नहीं होती है, और यही कारण है कि नागपुर को तुलनात्मक रूप से कम वर्षा मिलती है (जहाँ मुंबई को 190 सेंटीमीटर मिलती है, वहीं नागपुर को 60 सेंटीमीटर)। चोटानागपुर पठार को इस शाखा से केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है क्योंकि यहाँ पहुँचने पर इसमें नमी कम होती है। इसके बाद, ये गंगा के मैदानों में प्रवेश करती हैं और बंगाल की खाड़ी शाखा के साथ मिल जाती हैं।

चोटानागपुर पठार को इस शाखा से केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है क्योंकि यहां तक पहुँचते-पहुँचते इसमें नमी कम हो जाती है।

(iii) सौराष्ट्र शाखा:

- इस मानसून हवा की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ पर पड़ती है।

- इसके बाद यह पश्चिमी राजस्थान और अरावली के साथ-साथ गुजरती है, जिससे केवल थोड़ी-सी वर्षा होती है, लेकिन फिर भी कुछ ओरोग्राफिक प्रभाव होता है, जो माउंट आबू में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा का कारण बनता है (हालांकि आसपास के मैदान अपेक्षाकृत शुष्क हैं)।

- पंजाब और हरियाणा में, यह भी बंगाल की खाड़ी शाखा में शामिल हो जाती है।

- ये दोनों शाखाएँ, जो एक-दूसरे द्वारा सुदृढ़ होती हैं, पश्चिमी हिमालय में वर्षा का कारण बनती हैं।

इसके बाद यह पश्चिमी राजस्थान और अरावली के साथ-साथ गुजरती है, जिससे केवल थोड़ी-सी वर्षा होती है, लेकिन फिर भी कुछ ओरोग्राफिक प्रभाव होता है, जो माउंट आबू में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा का कारण बनता है (हालांकि आसपास के मैदान अपेक्षाकृत शुष्क हैं)।

बंगाल की खाड़ी शाखा

- बंगाल की खाड़ी शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के एक भाग पर पड़ती है। लेकिन म्यांमार के तट पर अराकान पहाड़ इस शाखा के एक बड़े भाग को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ देते हैं।

- इसलिए, मानसून दक्षिण और दक्षिण-पूर्व से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करता है, न कि दक्षिण-पश्चिमी दिशा से।

बंगाल की खाड़ी शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के एक भाग पर पड़ती है। लेकिन म्यांमार के तट पर अराकान पहाड़ इस शाखा के एक बड़े भाग को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ देते हैं।

इसलिए, मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व से प्रवेश करता है, न कि दक्षिण-पश्चिमी दिशा से।

यहां से, यह शाखा हिमालय के प्रभाव में दो भागों में विभाजित होती है, और थर्मल लो उत्तर-पश्चिम भारत में होता है।

(i) उत्तरी मैदानी शाखा: इसकी एक शाखा हिमालय द्वारा अवरोध के कारण पश्चिम की ओर बढ़ती है और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ चलते हुए पंजाब के मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचती है।

(ii) ब्रह्मपुत्र घाटी शाखा:

- दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर बढ़ती है, जिससे व्यापक वर्षा होती है। इसका उप-शाखा मेघालय के गारो और खासी पहाड़ियों पर गिरता है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मावसिनराम, विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि यह मानसून की दिशा के प्रति लंबवत स्थित है और यहां बहुतायत में ऑरोग्राफिक वर्षा होती है।

- दिल्ली आमतौर पर जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी की शाखा से मानसूनी बारिश प्राप्त करती है। जुलाई के पहले सप्ताह तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और पूर्वी राजस्थान में मानसून का अनुभव होता है। जुलाई के मध्य तक, मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों तक पहुँच जाता है।

दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर बढ़ती है, जिससे व्यापक वर्षा होती है।

जुलाई के पहले सप्ताह में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मानसून का अनुभव होता है।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएँ गंगा के मैदान के उत्तर-पश्चिमी भाग में मिलती हैं।

अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक मजबूत होती है, इसके निम्नलिखित कारणों के कारण:

- (i) अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बड़ी है।

- (ii) जबकि अरब सागर की शाखा पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा आंशिक रूप से प्रवेश करती है और इसके हिस्से अन्य क्षेत्रों जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार आदि की ओर भी जाते हैं।

मानसून में ब्रेक - हिमालय की ओर ट्रफ का शिफ्ट होना

- मानसून से संबंधित एक अन्य घटना यह है कि इसमें वर्षा में ‘ब्रेक’ होने की प्रवृत्ति होती है।

- इसका तात्पर्य है कि मानसून की वर्षा केवल कुछ दिनों के लिए होती है। यह वर्षा रहित अंतराल के साथ होती है।

- मानसून में ये ब्रेक कम दबाव क्षेत्र या मानसून ट्रफ की गति से संबंधित होते हैं।

- यह माना जाता है कि यह तिब्बती उच्च के पतन के कारण होता है और ट्रफ हिमालय की ओर शिफ्ट होता है, जिसके कारण हिमालयी क्षेत्र में वर्षा होती है और मैदान सूखे रह जाते हैं, जिससे ब्रेक होता है।

- विभिन्न कारणों से, ‘मानसून ट्रफ’ और इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर चलता रहता है, जो वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करता है।

- जब मानसून ट्रफ का अक्ष मैदानों पर होता है, तो इन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है।

- दूसरी ओर, जब भी अक्ष हिमालय के करीब शिफ्ट होता है, तो मैदानों में लंबे सूखे अंतराल होते हैं, और हिमालयी नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है।

मानसून से संबंधित एक अन्य घटना यह है कि इसमें वर्षा में ‘ब्रेक’ होने की प्रवृत्ति होती है।

इस प्रकार, इसमें गीले और सूखे मौसम होते हैं।

- दूसरे शब्दों में, मानसून की वर्षा केवल कुछ दिनों के लिए होती है। यह वर्षा बिना बारिश के अंतरालों के साथ होती है।

- विभिन्न कारणों से, मानसून ट्रफ और इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर चलते रहते हैं, जो वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करता है।

- दूसरी ओर, जब भी अक्ष हिमालय के निकट स्थानांतरित होता है, तो मैदानों में लंबे सूखे मौसम होते हैं, और हिमालयी नदियों के पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है।

ये भारी वर्षाएँ अपने साथ विनाशकारी बाढ़ें लाती हैं, जो मैदानों में जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाती हैं। उष्णकटिबंधीय अवसादों की आवृत्ति और तीव्रता भी मानसून की वर्षा की मात्रा और अवधि को निर्धारित करती है। ये अवसाद बंगाल की खाड़ी के सिर पर बनते हैं और मुख्य भूमि की ओर बढ़ते हैं। ये अवसाद ‘मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर’ के अक्ष का अनुसरण करते हैं।

मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। सुख और गीले मौसम का परिवर्तन तीव्रता, आवृत्ति और अवधि में भिन्न होता है। जबकि यह एक हिस्से में भारी बाढ़ का कारण बनता है, यह दूसरे हिस्से में सूखे का भी जिम्मेदार हो सकता है। यह अक्सर अपने आगमन और वापसी में अनियमित होता है। इसलिए, यह कभी-कभी पूरे देश के लाखों किसानों के खेती के कार्यक्रम को बाधित करता है।

ये अवसाद बंगाल की खाड़ी के सिर पर बनते हैं और मुख्य भूमि की ओर बढ़ते हैं। ये अवसाद 'मानसून का निम्न दबाव ट्रफ' के अक्ष का पालन करते हैं। मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है।

- सूखे और गीले मौसम के बीच का चक्र तीव्रता, आवृत्ति और अवधि में भिन्न होता है। जबकि यह एक भाग में भारी बाढ़ का कारण बनता है, यह दूसरे भाग में सूखे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह अक्सर अपनी आगमन और वापसी में अनियमित होता है।

मानसून की वापसी

- सितंबर के अंत तक, दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है क्योंकि गंगा के मैदान का निम्न दबाव ट्रफ सूर्य की दक्षिण दिशा में बढ़ने के जवाब में दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है। यह एक अधिक क्रमबद्ध प्रक्रिया है।

- मानसून की वापसी भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में सितंबर की शुरुआत में शुरू होती है। मध्य अक्टूबर तक, यह प्रायद्वीप के उत्तरी आधे हिस्से से पूरी तरह से हट जाता है।

- प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से से वापसी काफी तेज होती है। दिसंबर की शुरुआत तक, मानसून देश के बाकी हिस्से से हट चुका होता है।

- अक्टूबर की गर्मी – दक्षिण-पश्चिम मानसून के हटने के मौसम को साफ आसमान और तापमान में वृद्धि के द्वारा चिह्नित किया जाता है। भूमि अभी भी नम है। उच्च तापमान और आर्द्रता की परिस्थितियों के कारण, मौसम काफी दबावपूर्ण हो जाता है। इसे आमतौर पर 'अक्टूबर की गर्मी' के रूप में जाना जाता है।

- द्वीपों को अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक, धीरे-धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर पहले मानसून की बौछारें मिलती हैं। वापसी धीरे-धीरे दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय तक देश का बाकी हिस्सा पहले से ही शीतकालीन मानसून के प्रभाव में होता है।

- शीतकालीन मानसून बारिश नहीं लाते क्योंकि वे भूमि से समुद्र की ओर बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें आर्द्रता बहुत कम होती है।

द्वीपों को पहली बार मानसून की बारिश मिलती है, जो धीरे-धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक होती है।

- द्वीपों को पहली बार मानसून की बारिश मिलती है, जो धीरे-धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक होती है।

- वापसी प्रक्रिया धीरे-धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर, दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक होती है। इस समय तक देश के अन्य हिस्से पहले से ही शीतकालीन मानसून के प्रभाव में होते हैं।

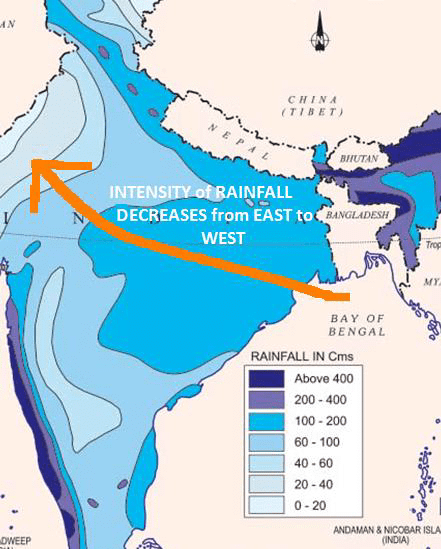

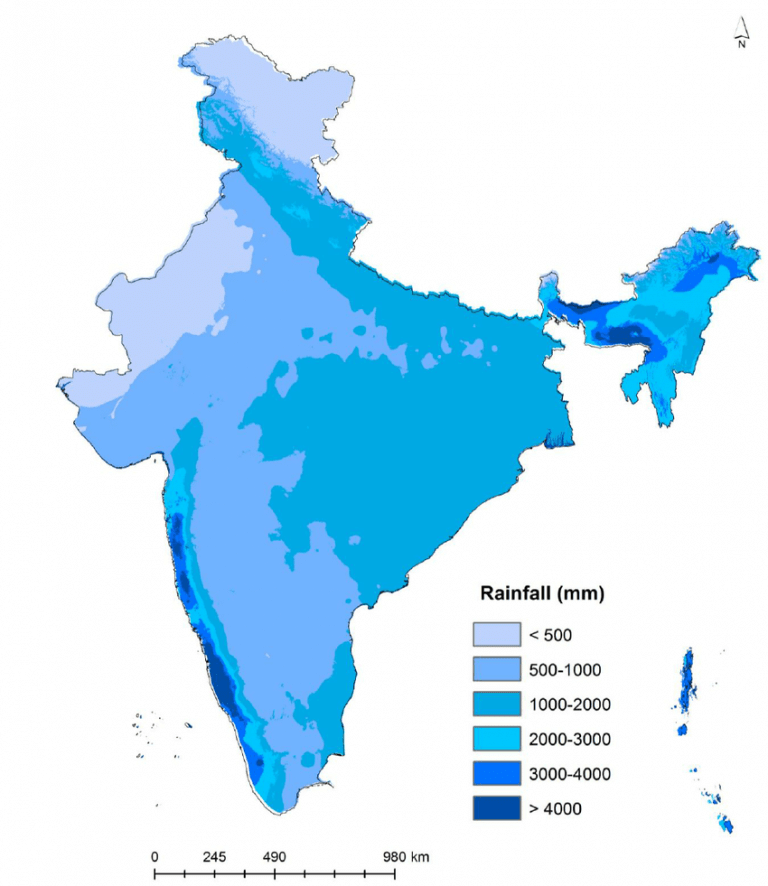

मानसून की वर्षा के लक्षण

- यह मुख्य रूप से ओरोग्राफिक है – पश्चिमी घाट और हिमालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि, अरावली अपनी दिशा में चलने के कारण भूमिका निभाने में विफल रहती है।

- यह बाढ़ के रूप में होती है – केवल कुछ महीने अधिकतर वर्षा का कारण बनते हैं। यह स्वभाव में परिवर्तनीय होती है।

- दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी होती है।

- मानसून वर्षा मुख्य रूप से राहत या टोपोग्राफी द्वारा शासित होती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट की हवा की ओर की तरफ वर्षा 250 सेमी से अधिक होती है।

- उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा उनके पहाड़ी श्रेणियों और पूर्वी हिमालय के कारण होती है।

- महासागर से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में गिरावट का प्रवृत्ति होती है। कोलकाता में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान 119 सेमी, पटना में 105 सेमी, इलाहाबाद में 76 सेमी, और दिल्ली में 56 सेमी वर्षा होती है।

- गर्मी की वर्षा भारी बारिश के रूप में आती है, जिससे काफी निष्कासन और मिट्टी का कटाव होता है।

- मानसून की वर्षा कुछ दिन की गीली अवधि में होती है। गीली अवधि के बीच बिना वर्षा के अंतराल होते हैं जिन्हें 'ब्रेक' कहा जाता है।

- मानसून भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि देश में कुल वर्षा का तीन-चौथाई से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त होता है। इसलिए, कमजोर मानसून का मतलब फसलों के साथ एक जुआ होता है क्योंकि किसान इस पर बहुत निर्भर होते हैं और अन्य सिंचाई प्रणाली अच्छी तरह विकसित नहीं हैं।

- कृषि पर निर्भर अधिक से अधिक 50% जनसंख्या के साथ, इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है।

- इसकी स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेमी से अधिक 250 सेमी तक होती है।

मानसून वर्षा मुख्य रूप से राहत या टोपोग्राफी द्वारा शासित होती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट की हवा की ओर की तरफ वर्षा 250 सेमी से अधिक होती है।

मानसून भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि देश में कुल वर्षा का तीन-चौथाई हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त होता है।

भारत में मानसून और आर्थिक जीवन

- मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारत का सम्पूर्ण कृषि चक्र घूमता है।

- लगभग 64 प्रतिशत भारतीय लोग अपने जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं और कृषि स्वयं दक्षिण-पश्चिम मानसून पर आधारित है।

- हिमालय के अलावा, देश के सभी हिस्सों में फसलों या पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तापमान स्तर से ऊपर तापमान होता है।

- मानसून जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नताएँ विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती में मदद करती हैं।

- वर्षा में असमानता हर साल देश के कुछ हिस्सों में सूखा या बाढ़ लाती है।

भारत में वर्षा वितरण का नक्शा

- भारत की कृषि समृद्धि बहुत हद तक समय पर और उचित रूप से वितरित वर्षा पर निर्भर करती है।

- यदि यह विफल होती है, तो कृषि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं।

- अचानक मानसून का टूटना भारत के बड़े क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न करता है।

तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिम मानसून

- इस मौसम के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है।

- यहाँ कुछ ऐसे कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं:

- तमिलनाडु का तट दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है।

- यह अरब सागर शाखा के दक्षिण-पश्चिम मानसून का वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है।

- दूसरी ओर, तमिलनाडु उत्तर-पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाता है।

थार रेगिस्तान और मानसून

- थार का गठन भारत के पश्चिम में मुख्यतः वृष्टि की कमी के कारण हुआ है।

- वृष्टि की कमी मुख्यतः रेगिस्तान की अरावली श्रंखला की अद्वितीय स्थिति के कारण है।

- यह रेगिस्तान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है।

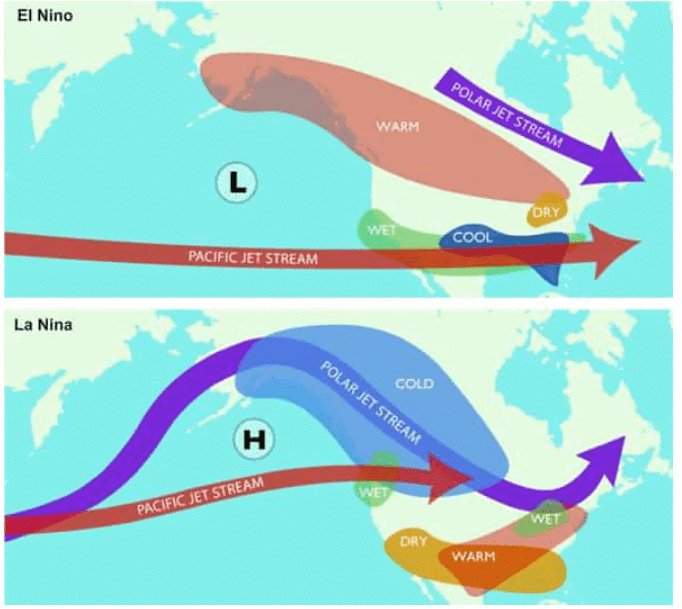

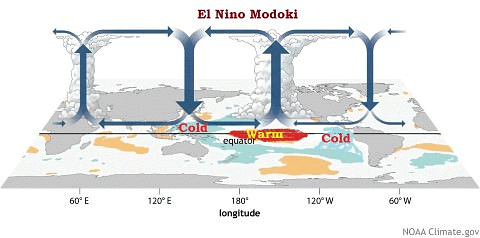

एल नीनो मोडोकी

- एल नीनो मोडोकी एक युग्मित महासागर-वातावरण घटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत में होती है।

- यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत में अन्य युग्मित घटना, एल नीनो से भिन्न है।

- परंपरागत एल नीनो में पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत मेंतीव्र अनियमित गर्मी होती है।

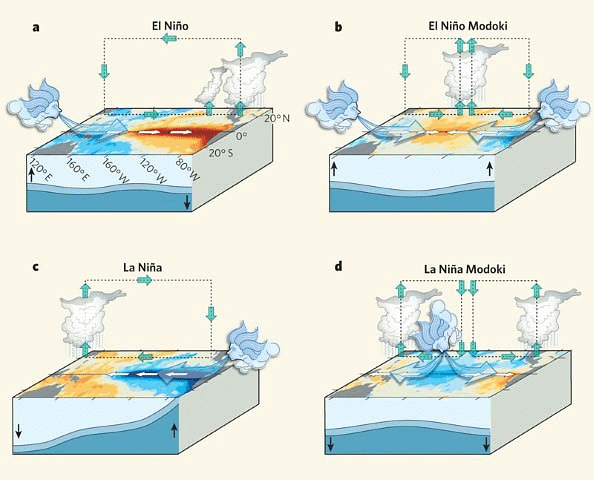

- जबकि, एल नीनो मोडोकी केंद्रीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत मेंतीव्र अनियमित गर्मी और पूर्वी और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत मेंठंडक से संबंधित है। (नीचे चित्र देखें)

एल नीनो मोडोकी के प्रभाव

एल नीÑO मोडोकि घटना को केंद्रीय भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्मी के साथ और पश्चिम तथा पूर्व में असामान्य रूप से ठंडे क्षेत्रों के द्वारा परिभाषित किया जाता है।

- ऐसे क्षैतिज भिन्नताएँ ट्रॉपिकल प्रशांत पर असामान्य दो-सेल वॉकर परिसंचरण का परिणाम बनाती हैं, जिसमें केंद्रीय प्रशांत में एक गीला क्षेत्र होता है।

|

464 docs|420 tests

|