NCERT सारांश: जलवायु - 1 | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

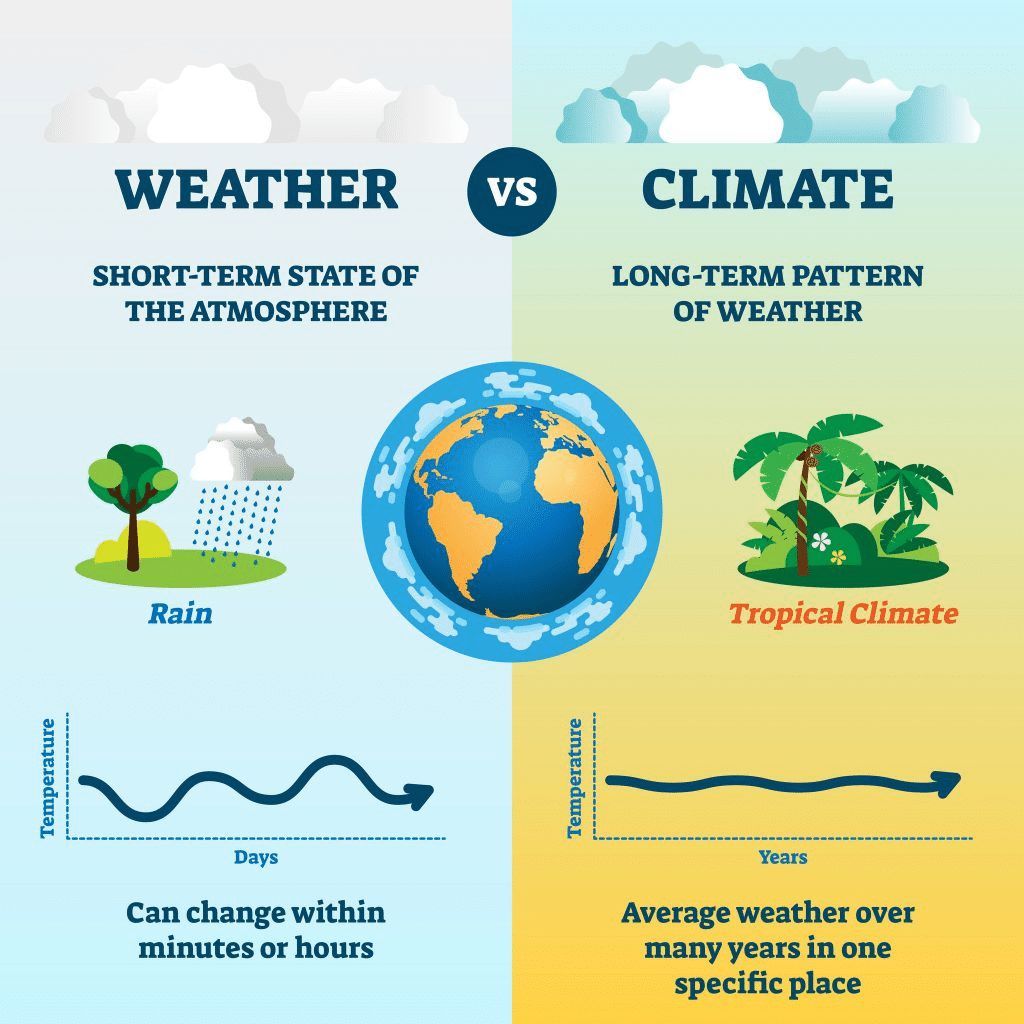

जलवायु से तात्पर्य एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय (30 वर्षों से अधिक) तक मौसम की स्थितियों और विविधताओं के समग्र योग से है।

मौसम किसी विशेष समय पर एक क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति को संदर्भित करता है।

मौसम और जलवायु

मौसम को उस दिन के बाहर हो रही घटनाओं के रूप में सोचें—चाहे वह गर्म, ठंडा, बारिश वाला या हवा वाला हो। दूसरी ओर, जलवायु एक लंबे समय के दौरान औसत मौसम की स्थितियों को दर्शाती है।

मौसम के तत्व

ये वे चीजें हैं जो हमारे मौसम और जलवायु का निर्माण करती हैं:

- तापमान: यह कितना गर्म या ठंडा है।

- वायुमंडलीय दबाव: हमारे चारों ओर हवा का वजन।

- हवा: हवा कितनी तेज़ चल रही है।

- आर्द्रता: हवा में कितनी नमी है।

- वृष्टि: इसमें बारिश, बर्फ, और आकाश से गिरने वाले अन्य जल रूप शामिल हैं।

ऋतुएँ

एक वर्ष में, हम मौसम में पैटर्न देखते हैं, और हम वर्ष को ऋतुओं में विभाजित करते हैं:

- गर्मी: गर्म तापमान, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में 50ºC।

- सर्दी: ठंडे तापमान, जहां जम्मू और कश्मीर के द्रास जैसे स्थान -45ºC तक पहुँच सकते हैं।

- बरसात का मौसम: कुछ क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है, जैसे हिमालय में जहाँ यह बर्फ के रूप में गिरती है, जबकि अन्य स्थानों में सामान्य बरसाती मौसम होता है।

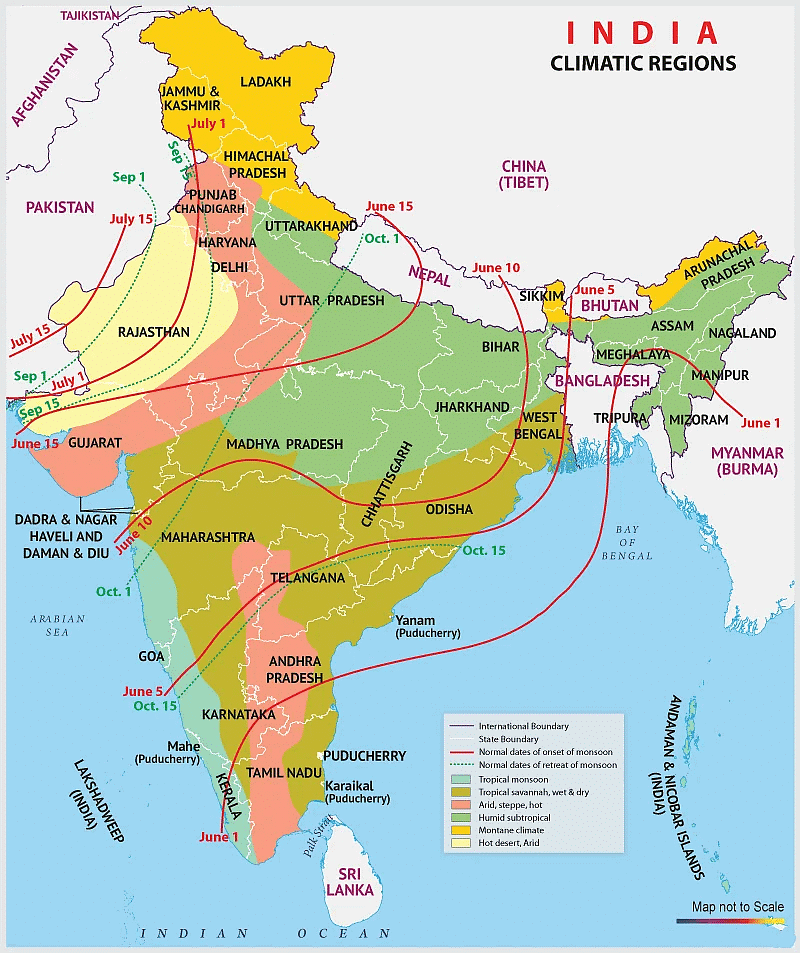

भारत में विविधता

भारत विविध है, और इसका मौसम इसे दर्शाता है:

- तापमान में भिन्नता: राजस्थान में गर्मियों में 50ºC तक तपन हो सकती है, जबकि जम्मू और कश्मीर में 20ºC तक ठंडा हो सकता है।

- वृष्टि: मेघालय में बहुत बारिश होती है (वार्षिक 400 सेमी), जबकि लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में बहुत कम (वार्षिक 10 सेमी)।

- तटीय बनाम आंतरिक: तटीय क्षेत्रों में अधिक स्थिर वर्षा होती है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में अधिक मौसमी परिवर्तन होते हैं।

विविधता में एकता

भारतीय इन भिन्नताओं के बावजूद एकता दिखाते हैं:

- खाना, कपड़े, आवास: लोग अपने भोजन, कपड़े और घरों को अपने रहने के स्थान के मौसम के अनुसार अनुकूलित करते हैं।

- संस्कृति: विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अनूठी संस्कृतियाँ हैं, फिर भी भारतीय होने की एकता का अनुभव होता है।

सरल शब्दों में, मौसम दिन-प्रतिदिन बदलता है, लेकिन हम हफ्तों और महीनों में पैटर्न देख सकते हैं, जो हमें विभिन्न मौसमों का अनुभव कराते हैं। और विविध मौसमों के बावजूद, भारतीय अपने-अपने तरीके से एक साथ आते हैं।

भारत के मौसम को निर्धारित करने वाले कारक

भारत के मौसम को निर्धारित करने वाले कारक

भारत का मौसम कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें व्यापक रूप से दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है-

- स्थान और राहत से संबंधित कारक।

- वायु दबाव और हवाओं से संबंधित कारक।

(a) स्थान और राहत से संबंधित कारक

- अक्षांश: कल्पना करें कि भारत एक सैंडविच की तरह है। मध्य भाग गर्म होता है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य (अक्षांश) के करीब है। ऊपरी भाग उतना गर्म नहीं होता क्योंकि यह मध्य से दूर है। इसलिए, उत्तर का मौसम अत्यधिक होता है, जबकि दक्षिण में अधिक स्थिर उच्च तापमान होता है।

- हिमालय पर्वत: हिमालय को भारत के उत्तर में एक विशाल दीवार की तरह सोचें। यह दीवार भारत को बहुत ठंडी हवाओं से बचाती है और बारिश (मानसून) को देश के अंदर बनाए रखती है।

- भूमि और जल का वितरण: भारत तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में बड़े पहाड़ हैं। महासागर का तापमान जल्दी नहीं बदलता, लेकिन भूमि का बदलता है। इससे वायु में विभिन्न दबाव उत्पन्न होते हैं, जिससे हवाएँ दिशा बदलती हैं और विभिन्न मौसमों में बारिश लाती हैं।

- समुद्र से दूरी: महासागर के निकट स्थानों का मौसम अधिक स्थिर और हल्का होता है, जैसे मुंबई। लेकिन भारत के मध्य में, महासागर से दूर स्थानों का मौसम अधिक चरम होता है, जैसे दिल्ली में गर्मी और सर्दी।

- ऊँचाई: कल्पना करें कि आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। जितना ऊँचा जाएंगे, उतना ही ठंडा होता जाएगा। इसलिए, पहाड़ों में स्थान अधिक ठंडे होते हैं जबकि समतल भूमि पर स्थान गर्म होते हैं। उदाहरण के लिए, आगरा, दरजीलिंग से अधिक गर्म है, भले ही दोनों एक ही अक्षांश पर हों।

- राहत: भूमि का आकार मौसम को प्रभावित करता है। हवा का सामना करने वाले स्थानों पर अधिक बारिश होती है, जैसे पहाड़ों का पश्चिमी भाग। लेकिन दूसरी तरफ के स्थानों पर कम बारिश होती है, जैसे दक्षिणी पठार।

इसलिए, भारत का मौसम इसके स्थान, भूमि के आकार और महासागर के निकटता का मिश्रण है।

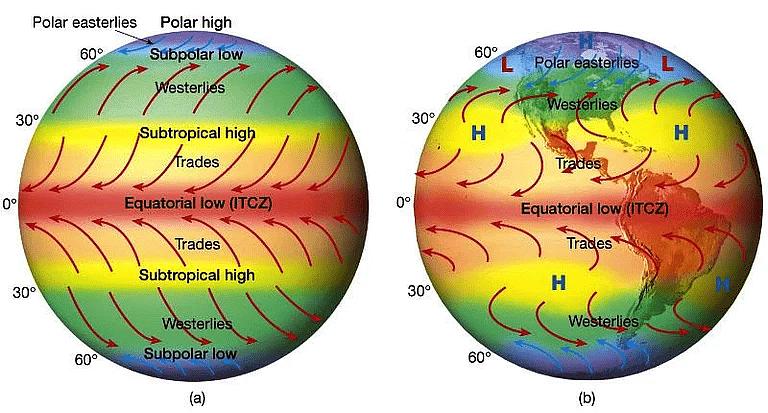

(b) वायु दबाव और वायु के साथ संबंधित कारक

1. वायु दबाव और वायु:

- कल्पना करें कि पृथ्वी पर विभिन्न वायु दबाव के पॉकेट हैं, जैसे उच्च और निम्न दबाव क्षेत्र।

- वायु जैसे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ये वायु दबाव में भिन्नताओं के कारण चलती हैं।

- सर्दी और गर्मी के दौरान, ये दबाव और वायु के पैटर्न बदलते हैं, जो स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं।

2. ऊपरी वायु संचलन और वैश्विक मौसम:

- कल्पना करें कि हमारे ऊपर आकाश में कई परतें हैं। वहाँ उच्च ऊँचाई पर वायु और वायु धाराएँ वैश्विक स्तर पर चल रही हैं।

- ये ऊपरी वायु आंदोलन विश्व में हो रहे घटनाओं से प्रभावित होते हैं।

- ये वायु के विभिन्न क्षेत्रों में निकलने और आने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत में सर्दी और गर्मी के दौरान स्थानीय मौसम पर असर पड़ता है।

3. पश्चिमी चक्रवात और उष्णकटिबंधीय अवसाद:

- चक्रवातों को समुद्र में बड़े चक्करदार तूफानों के रूप में सोचें, और अवसादों को समान, लेकिन कम तीव्र।

- सर्दियों में, पश्चिम से आने वाले विकार मौसम की स्थितियों में बदलाव लाते हैं।

- गर्मी के मानसून के दौरान, उष्णकटिबंधीय अवसाद भारत में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करते हैं।

तो सरल शब्दों में, हमारे चारों ओर वायु दबाव और वायु, वैश्विक स्तर पर ऊपरी वायु आंदोलन, और चक्रवातों तथा अवसादों का प्रभाव मिलकर भारत में सर्दी और गर्मी के दौरान विभिन्न मौसम की स्थितियाँ बनाते हैं।

सर्दी के मौसम में मौसम की प्रक्रिया

सतह का दबाव और हवा

- केंद्रीय और पश्चिमी एशिया में उच्च दबाव: केंद्रीय और पश्चिमी एशिया के ऊपर हवा का एक बड़ा उच्च दबाव क्षेत्र है, जिसे आप एक पहाड़ की तरह सोच सकते हैं। यह उच्च दबाव क्षेत्र हिमालय के उत्तर में भारत के मौसम को सर्दियों में प्रभावित करता है।

- भारत की ओर उत्तरी हवा: सोचिए कि हवा एक नदी की तरह उत्तर से भारत की ओर बह रही है, हिमालय के दक्षिण में। यह हवा सूखी होती है और ठंडी महाद्वीपीय प्रभाव लाती है।

- वाणिज्यिक हवाओं के साथ अंतःक्रिया: अब सोचिए कि यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य वाणिज्यिक हवाओं से मिलती है। कभी-कभी, यह मिलन बिंदु बदलता है। जब ऐसा होता है, तो सूखी हवा एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है, जो मध्य गंगा घाटी तक पहुँचती है।

सरल शब्दों में, सर्दियों में, केंद्रीय एशिया के ऊपर एक विशाल हवा का ढेर सूखी हवा को दक्षिण की ओर धकेलता है। यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य हवाओं से मिलती है, जो मौसम को प्रभावित करती है। कभी-कभी, यह मिलन बिंदु पूर्व की ओर बढ़ता है, जिससे उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है।

जेट स्ट्रीम और ऊपरी वायु परिसंचरण

- केंद्रीय एशिया में बड़ा हवा का पहाड़: एक विशाल हवा का ढेर, जैसे पहाड़, केंद्रीय और पश्चिमी एशिया के ऊपर है। यह "हवा का पहाड़" भारत के सर्दी के मौसम को प्रभावित करता है।

- उत्तर से ठंडी, सूखी हवा: सोचिए कि हवा हिमालय के नीचे उत्तर से भारत की ओर बह रही है। यह हवा सूखी है और क्षेत्र में ठंडक लाती है।

- उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य हवाओं से मिलना: अब देखिए कि यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य हवाओं से मिलती है। कभी-कभी, यह मिलन बिंदु आगे बढ़ता है। जब ऐसा होता है, तो सूखी हवा अधिक क्षेत्रों को कवर करती है, यहाँ तक कि मध्य गंगा घाटी तक।

सरल शब्दों में, सर्दियों में, केंद्रीय एशिया के ऊपर एक विशाल हवा का ढेर सूखी और ठंडी हवा को भारत की ओर धकेलता है। यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य हवाओं के साथ मिलती है, और कभी-कभी यह क्षेत्र के एक बड़े भाग को कवर करती है।

पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- सर्दी के चक्रवात: सोचिए कि सर्दियों में पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से भारत में तूफान जैसे विक्षोभ आ रहे हैं। ये विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर शुरू होते हैं और एक तेज़ बहने वाली हवा की धारा, जिसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, द्वारा लाए जाते हैं। गर्म रातें संकेत दे सकती हैं कि ये चक्रवात रास्ते में हैं।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात: अब सोचिए कि बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर के गर्म पानी पर बड़े तूफान बन रहे हैं। इन तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और ये शक्तिशाली होते हैं, जिनमें तेज़ हवाएँ और भारी बारिश होती है। ये अक्सर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ओडिशा के तटों पर गिरते हैं।

सरल शब्दों में, सर्दियों में, हमें पश्चिम से विक्षोभ मिलते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ लाते हैं।

इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ)

- ITCZ को समझें: ITCZ को एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में सोचें जो भूमध्य रेखा पर होता है, जहाँ वाणिज्यिक हवाएँ मिलती हैं, जिससे हवा ऊपर उठती है।

- दो कारक इसे प्रभावित करते हैं:

- A) दबाव और कोरिओलिस बल द्वारा निर्मित आदर्शीकृत हवाएँ।

- B) पृथ्वी पर भूमि के फैलाव के कारण वास्तविक हवा के पैटर्न।

जुलाई - दक्षिण-पश्चिम मानसून:

जुलाई में, ITCZ लगभग 20ºN (गंगा के मैदान के ऊपर) होता है, जिसे मानसून ट्रफ कहा जाता है। यह ट्रफ उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर एक ऊष्मीय निम्न बनाने में मदद करता है। ITCZ का परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध से वाणिज्यिक हवाओं को भूमध्य रेखा को पार करने (40ºE से 60ºE) और दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून बनता है।

सर्दी - उत्तर-पूर्व मानसून:

सर्दियों में, ITCZ दक्षिण की ओर बढ़ता है। इस परिवर्तन के कारण हवाएँ उलट जाती हैं, उत्तर-पूर्व से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं। इन हवाओं को उत्तर-पूर्व मानसून कहा जाता है।

सरल शब्दों में, ITCZ मानसून के मौसम में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जुलाई में, यह दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रोत्साहित करता है, जबकि सर्दियों में, इसका दक्षिण की ओर बढ़ना उत्तर-पूर्व मानसून लाता है।

गर्मी के मौसम में मौसम की प्रक्रिया

सरल शब्दों में, सर्दियों में, केंद्रीय एशिया के ऊपर एक विशाल हवा का ढेर सूखी हवा को दक्षिण की ओर धकेलता है। यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य हवाओं से मिलती है, जो मौसम को प्रभावित करती है। कभी-कभी, यह मिलन बिंदु पूर्व की ओर बढ़ता है, जिससे उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है।

जेट स्ट्रीम और ऊपरी वायु परिसंचरण

केंद्रीय एशिया में बड़ा वायु पर्वत: कल्पना कीजिए कि केंद्रीय और पश्चिमी एशिया के ऊपर एक विशाल वायु का ढेर है, जैसे एक पर्वत। यह "वायु पर्वत" भारत के सर्दियों के मौसम को प्रभावित करता है।

उत्तर से ठंडी, सूखी हवा: सोचिए कि हवा, हिमालय के नीचे से भारत की ओर एक नदी की तरह बह रही है। यह हवा सूखी है और क्षेत्र में ठंडक लाती है।

उत्तर-पश्चिम भारत में नियमित हवाओं से मिलना: अब, देखिए कि यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य हवाओं से मिलती है। कभी-कभी, यह मिलन बिंदु स्थानांतरित होता है। जब ऐसा होता है, तो सूखी हवा अधिक क्षेत्रों को कवर करती है, यहां तक कि मध्य गंगा घाटी तक पहुंच जाती है।

साधारण शब्दों में, सर्दियों के दौरान, केंद्रीय एशिया के ऊपर एक विशाल वायु का ढेर भारत की ओर सूखी और ठंडी हवा धकेलता है। यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य हवाओं के साथ मिलती है, और कभी-कभी यह क्षेत्र के बड़े हिस्से को कवर कर लेती है।

पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात

सर्दियों के चक्रवात: कल्पना कीजिए कि सर्दियों के दौरान, भारत में पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से तूफानों जैसे विक्षोभ आ रहे हैं। ये विक्षोभ मध्य भूमध्य सागर के ऊपर से शुरू होते हैं और इन्हें तेज़ बहाव वाली हवा के धाराओं द्वारा लाया जाता है, जिसे westerly jet stream कहा जाता है। गर्म रातें संकेत दे सकती हैं कि ये चक्रवात आ रहे हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात: अब, सोचिए कि बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर के गर्म पानी के ऊपर बड़े तूफान बन रहे हैं। इन तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और ये शक्तिशाली होते हैं, जिनमें तेज़ हवाएं और भारी बारिश होती है। ये अक्सर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा के तटों पर आक्रमण करते हैं।

इनकी तीव्र हवाएं और भारी बारिश के कारण, ये चक्रवात बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। साधारण शब्दों में, सर्दियों के दौरान, हमें पश्चिम से विक्षोभ मिलते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज़ हवाएं लाते हैं।

इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन (ITCZ)

ITCZ को एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में सोचें, जो भूमध्य रेखा पर व्यापारिक हवाओं के मिलने से बनता है, जिससे हवा ऊपर उठती है। इसे प्रभावित करने वाले दो कारक हैं:

- A) दबाव और Coriolis बल द्वारा उत्पन्न आदर्श हवाएं।

- B) पृथ्वी पर भूमि के वितरण के अनुसार वास्तविक हवा के पैटर्न।

जुलाई - दक्षिण-पश्चिम मानसून: जुलाई में, ITCZ लगभग 20ºN (गंगा के मैदान के ऊपर) में होता है, जिसे मानसून ट्रफ कहा जाता है। यह ट्रफ उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में एक थर्मल निम्न बनाने में मदद करता है। ITCZ का स्थानांतरण दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाओं को भूमध्य रेखा (40ºE से 60ºE) को पार करने और दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून बनता है।

सर्दी - उत्तर-पूर्व मानसून: सर्दियों में, ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है। इस परिवर्तन से हवाएं उलट जाती हैं, जो उत्तर-पूर्व से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं। इन हवाओं को उत्तर-पूर्व मानसून कहा जाता है।

साधारण शब्दों में, ITCZ मानसून के मौसम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुलाई में, यह दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रोत्साहित करता है, जबकि सर्दियों में, इसका दक्षिण की ओर स्थानांतरण उत्तर-पूर्व मानसून लाता है।

गर्मी के मौसम में मौसम की प्रक्रिया

साधारण शब्दों में, सर्दियों के दौरान, केंद्रीय एशिया के ऊपर एक विशाल वायु का ढेर भारत की ओर सूखी और ठंडी हवा धकेलता है। यह सूखी हवा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य हवाओं के साथ मिलती है, और कभी-कभी यह क्षेत्र के बड़े हिस्से को कवर कर लेती है।

पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात

सर्दियों में, भारत के पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से आने वाले विक्षोभों की कल्पना करें। ये विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होते हैं और एक तेज़ चलने वाली हवा की धारा, जिसे वेस्टर्न जेट स्ट्रीम कहा जाता है, द्वारा लाए जाते हैं। गर्म रातें संकेत कर सकती हैं कि ये चक्रवात आ रहे हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात: अब, बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर के गर्म जल के ऊपर बड़े तूफानों का निर्माण होते हुए सोचें। इन तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और ये शक्तिशाली होते हैं, जिनमें तेज़ हवाएँ और भारी वर्षा होती है। ये अक्सर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित करते हैं।

इनकी तीव्र हवाओं और भारी बारिश के कारण, ये चक्रवात बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। सरल शब्दों में, सर्दियों में, हमें पश्चिम से विक्षोभ मिलते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ लाते हैं।

इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन (ITCZ)

ITCZ को एक निम्न-दाब क्षेत्र के रूप में सोचें जो भूमध्य रेखा पर होता है, जहाँ व्यापारिक हवाएँ मिलती हैं, जिससे हवा ऊपर उठती है। इसे प्रभावित करने वाले दो कारक हैं:

- A) दबाव और Coriolis बल द्वारा उत्पन्न आदर्शीकृत हवाएँ।

- B) पृथ्वी पर भूमि के फैलाव के कारण वास्तविक हवाओं के पैटर्न।

जुलाई - दक्षिण-पश्चिम मानसून: जुलाई में, ITCZ लगभग 20ºN (गंगा के मैदान के ऊपर) में होता है, जिसे मानसून ट्रफ कहा जाता है। यह ट्रफ उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में एक थर्मल लो बनाने में मदद करता है। ITCZ का परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाओं को भूमध्य रेखा को पार करने (40ºE से 60ºE) और दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून का निर्माण होता है।

सर्दी - उत्तर-पूर्व मानसून: सर्दियों में, ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है। यह परिवर्तन हवाओं को उलट देता है, जो उत्तर-पूर्व से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं। इन हवाओं को उत्तर-पूर्व मानसून कहा जाता है।

सरल शब्दों में, ITCZ मानसून के मौसमों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जुलाई में, यह दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रोत्साहित करता है, जबकि सर्दियों में, इसका दक्षिण की ओर स्थानांतरण उत्तर-पूर्व मानसून लाता है।

गर्मी के मौसम में मौसम की प्रक्रिया

सरल शब्दों में, सर्दियों में, हमें पश्चिम से विक्षोभ मिलते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ लाते हैं।

ITCZ को एक कम दबाव क्षेत्र के रूप में सोचें जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, जहाँ व्यापारिक हवाएँ मिलती हैं, जिससे हवा ऊँचाई की ओर बढ़ती है। इसे प्रभावित करने वाले दो कारक हैं:

- आदर्शित हवाएँ जो दबाव और Coriolis बल द्वारा उत्पन्न होती हैं।

- भूमि के वितरण के कारण वास्तविक हवाओं के पैटर्न।

जुलाई - दक्षिण पश्चिम मानसून:

- जुलाई में, ITCZ लगभग 20ºN (गंगा के मैदान पर) होता है, जिसे मानसून ट्रफ कहा जाता है।

- यह ट्रफ उत्तरी और उत्तर-पश्चिम भारत में एक थर्मल लो बनाने में मदद करता है।

- ITCZ का स्थानांतरण दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाओं को भूमध्य रेखा (40ºE से 60ºE) को पार करने और दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की दिशा में बहने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है।

सर्दी - उत्तर-पूर्व मानसून:

- सर्दी में, ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है।

- यह स्थानांतरण हवाओं को उलट देता है, जो उत्तर-पूर्व से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की दिशा में बहने लगती हैं।

- इन हवाओं को उत्तर-पूर्व मानसून कहा जाता है।

सरल शब्दों में, ITCZ मानसून के मौसमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुलाई में, यह दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रोत्साहित करता है, जबकि सर्दियों में, इसका दक्षिण की ओर बढ़ना उत्तर-पूर्व मानसून लाता है।

सतही दबाव और हवा

- जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है और सूर्य उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है, उपमहाद्वीप में हवा का संचलन निम्न और उच्च स्तरों पर पूरी तरह से उलट जाता है। जुलाई के मध्य तक, सतह के निकट का निम्न दबाव क्षेत्र (जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) कहा जाता है) उत्तर की ओर बढ़ता है, लगभग 20ºN और 25ºN के बीच हिमालय के समानांतर। इस समय तक, पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र से हट जाती है।

- वास्तव में, मौसम विज्ञानी ने इक्वेटोरियल ट्रफ (ITCZ) के उत्तर की ओर स्थानांतरण और उत्तरी भारतीय मैदान से पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हटने के बीच एक संबंध पाया है। यह सामान्यतः माना जाता है कि दोनों के बीच कारण और प्रभाव का संबंध है। ITCZ एक निम्न दबाव क्षेत्र होने के नाते विभिन्न दिशाओं से हवा का प्रवाह आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान (mT) एक्वेटर को पार करने के बाद, सामान्य दक्षिण-पश्चिम दिशा में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर बढ़ता है। यह नमी वाली हवा की धारा जिसे आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है।

दबाव और हवाओं का पैटर्न केवल ट्रॉपोस्फीयर के स्तर पर बनता है। जून में, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर बहती है, जिसकी अधिकतम गति 90 किमी प्रति घंटे होती है। अगस्त में, यह 15ºN अक्षांश तक सीमित रहती है, और सितंबर में 22ºN अक्षांश तक। सामान्यतः पूर्वी हवाएँ ऊपरी वायुमंडल में 30ºN अक्षांश के उत्तर तक नहीं पहुँचती हैं।

- पूर्वी जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय अवसादों को भारत की ओर मोड़ती है। ये अवसाद भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- इन अवसादों के मार्ग भारत में वर्षा के सबसे अधिक क्षेत्रों होते हैं। भारत में इन अवसादों की आवृत्ति, उनकी दिशा और तीव्रता, सभी दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा के पैटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं।

भारतीय मानसून की प्रकृति

मानसून को समझना:

- मानसून एक परिचित लेकिन कुछ हद तक रहस्यमय मौसम पैटर्न है।

- वैज्ञानिकों ने इसे सदियों से देखा है, लेकिन यह अभी भी उन्हें परेशान करता है।

- कई प्रयासों के बावजूद, कोई एकल सिद्धांत मानसून को पूरी तरह से समझा नहीं सका है।

हालिया प्रगति:

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने मानसून को क्षेत्रीय स्तर पर देखने के बजाय वैश्विक स्तर पर देखा।

- इस व्यापक दृष्टिकोण ने समझने में एक महत्वपूर्ण प्रगति प्रदान की।

दक्षिण एशिया में कारणों का अध्ययन:

- वैज्ञानिकों ने दक्षिण एशिया में वर्षा के कारणों का प्रणालीबद्ध अध्ययन किया।

- इससे मानसून के कुछ प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद मिली, जैसे:

- मानसून की शुरुआत।

- वर्षा लाने वाली प्रणालियाँ, जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये मानसून की वर्षा से कैसे संबंधित हैं।

- मानसून में रुकावटें।

सरल शब्दों में, वैज्ञानिक मानसून के रहस्यों को सुलझाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर देखने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विशिष्ट कारणों का अध्ययन करके प्रगति की है, जिससे यह समझने में मदद मिली है कि मानसून कब शुरू होता है, वर्षा लाने वाली प्रणालियाँ इसे कैसे प्रभावित करती हैं, और मानसून में रुकावटें क्यों होती हैं।

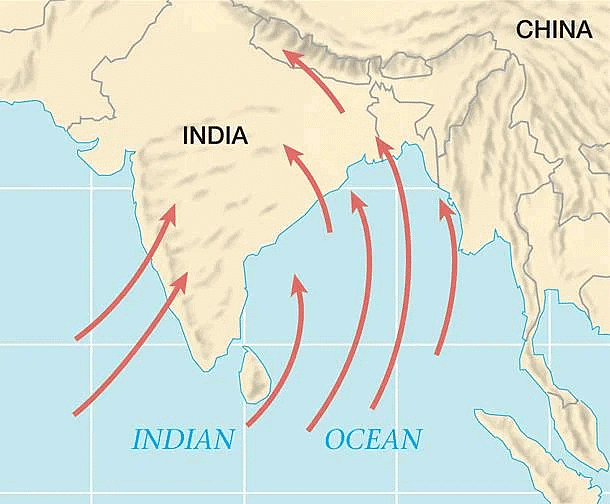

मानसून की शुरुआत

गर्मी का मौसम और मानसून की हवाएँ:

- 1800 के दशक के अंत में, लोगों का मानना था कि गर्मी के मौसम में भूमि और समुद्र के बीच तापमान में अंतर ही उपमहाद्वीप की ओर मानसून की हवाओं का कारण है।

अप्रैल और मई - तीव्र गर्मी:

- अप्रैल और मई में, जब सूरज कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, तब भारतीय महासागर का उत्तरी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। यह तीव्र गर्मी उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बनाती है।

भारतीय महासागर में उच्च दाब:

- भूमि के दक्षिण में, भारतीय महासागर में उच्च दाब होता है क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीरे-धीरे गर्म होता है। यह अंतर दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाओं को भूमध्य रेखा से आकर्षित करता है।

मानसून की हवाओं का निर्माण:

- उत्तर में निम्न दाब क्षेत्र और दक्षिण में उच्च दाब क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाओं को उत्तर की ओर स्थानांतरित करता है।

- इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) की स्थिति में इस परिवर्तन से दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाओं का निर्माण होता है।

- ये हवाएँ 40ºE और 60ºE के बीच भूमध्य रेखा को पार करती हैं।

जेट स्ट्रीम की भूमिका:

- ITCZ की गति हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारतीय मैदान से पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हटने से जुड़ी होती है।

- एक बार जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम हट जाती है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम 15ºN अक्षांश पर उसकी जगह ले लेती है और भारत में मानसून के फटने में योगदान करती है।

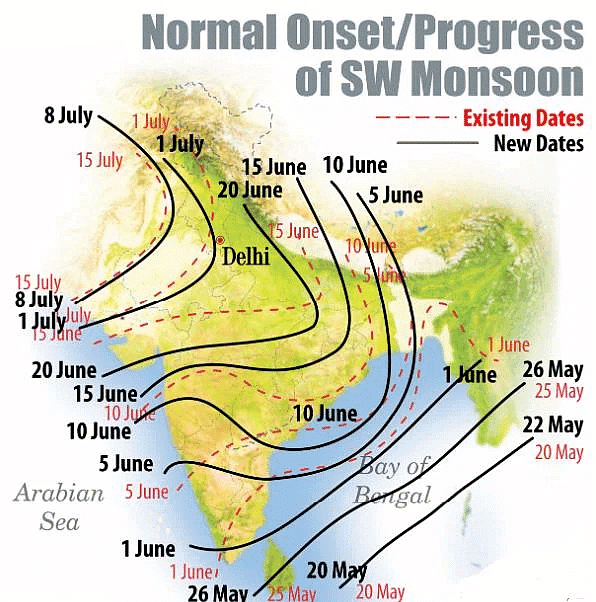

भारत में मानसून का प्रवेश:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल तट पर शुरू होता है और तेजी से 10 से 13 जून के बीच मुंबई और कोलकाता की ओर बढ़ता है।

सरल शब्दों में, मानसून की हवाएँ गर्मी के कारण भूमि और समुद्र में तीव्र ताप से सक्रिय होती हैं। इससे एक कम दबाव क्षेत्र बनता है, जो हवाओं को आकर्षित करता है, जो अंततः दक्षिण-पश्चिम मानसून बन जाती हैं और जून और जुलाई के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुँचती हैं।

वृष्टि लाने वाली प्रणालियाँ और वृष्टि वितरण

भारत में दो वृष्टि लाने वाली प्रणालियाँ:

- बंगाल की खाड़ी प्रणाली: एक वृष्टि का स्रोत बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है, जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश लाता है।

- अरब सागर प्रणाली (दक्षिण-पश्चिम मानसून): दूसरी प्रणाली अरब सागर की दक्षिण-पश्चिम मानसून की धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर बारिश लाती है।

पश्चिमी घाटों के साथ वर्षा: पश्चिमी घाटों में बहुत अधिक वर्षा होती है, मुख्यतः आर्द्र हवा के अवरोध के कारण, जो इसे घाटों के साथ ऊँचाई पर जाने के लिए मजबूर करता है। इस प्रकार की वर्षा को ओरोग्राफिक कहा जाता है।

पश्चिमी तट पर वर्षा की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक: पश्चिमी तट पर वर्षा की तीव्रता मुख्यतः दो कारकों से प्रभावित होती है:

(i) ऑफशोर मौसम संबंधी स्थितियाँ।

(ii) अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट धारा की स्थिति।

वर्षा की आवृत्ति में परिवर्तनशीलता:

- बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय अवसाद वर्षा में योगदान देते हैं, और इनकी आवृत्ति वर्ष दर वर्ष बदलती है।

- भारत में इन अवसादों का मार्ग इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन (ITCZ) की स्थिति से जुड़ा होता है, जिसे मॉनसून ट्रफ कहा जाता है।

- मॉनसून ट्रफ के धुरी में उतार-चढ़ाव अवसादों के मार्ग और दिशा में परिवर्तन लाते हैं, जिससे वर्षा की मात्रा और तीव्रता प्रभावित होती है।

वर्षा के पैटर्न:

- भारत में वर्षा बारी-बारी से होती है और पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक घटती प्रवृत्ति का अनुसरण करती है।

- उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में वर्षा की प्रवृत्ति दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर होती है।

सरल शब्दों में, भारत में वर्षा मुख्यतः दो प्रमुख प्रणालियों से होती है - एक बंगाल की खाड़ी से और दूसरी अरब सागर से। पश्चिमी घाट में अवरोधित आर्द्र हवा के कारण बहुत वर्षा होती है। पश्चिमी तट पर वर्षा की तीव्रता ऑफशोर स्थितियों और विषुवतीय जेट धारा पर निर्भर करती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता उष्णकटिबंधीय अवसादों की आवृत्ति और मार्गों से प्रभावित होती है, जो मॉनसून ट्रफ की स्थिति से जुड़ी होती हैं।

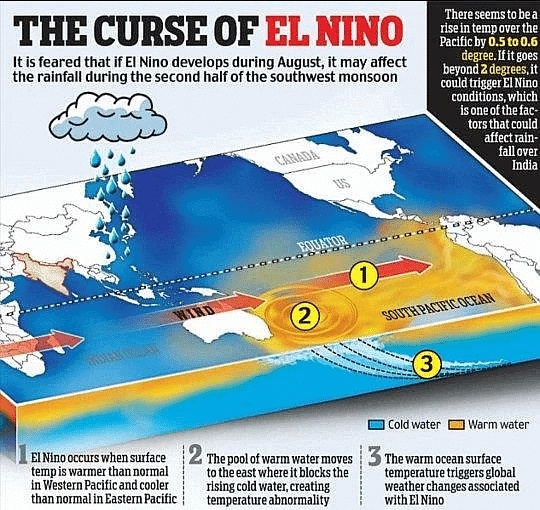

EI-Nino और भारतीय मानसून

El Niño एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर तीन से सात वर्षों में होती है, जिससे वैश्विक स्तर पर विभिन्न मौसम की चरम स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सूखा और बाढ़।

सागरीय और वायुमंडलीय घटनाएँ:

- El Niño में सागरीय और वायुमंडलीय घटनाएँ शामिल होती हैं।

- पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट पर गर्म धाराएँ इसका एक प्रमुख हिस्सा हैं।

- यह भारत सहित कई स्थानों पर मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है।

धाराओं का अस्थायी प्रतिस्थापन:

- El Niño को गर्म भूमध्य रेखीय धारा का ठंडी पेरuvian धारा (हंबोल्ट धारा) द्वारा अस्थायी प्रतिस्थापन कहा जा सकता है।

- यह ठंडी धारा पेरू के तट के साथ पानी के तापमान को 10ºC तक बढ़ा देती है।

El Niño के प्रभाव: (i) भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विकृत होना:

- भूमध्य रेखा के निकट सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण विकृत हो जाता है।

(ii) समुद्री जल वाष्पीकरण में अनियमितताएँ:

- El Niño समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितताएँ उत्पन्न करता है।

(iii) प्लवक और मछलियों पर प्रभाव:

- गर्म पानी प्लवक की मात्रा को कम कर देता है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी आती है।

नाम की उत्पत्ति:

- शब्द "El Niño" का अर्थ 'बच्चा मसीह' है क्योंकि यह अक्सर दिसंबर में क्रिसमस के आस-पास प्रकट होता है, जो पेरू (दक्षिणी गोलार्ध) में ग्रीष्मकाल है।

भारत में मानसून पूर्वानुमान के लिए उपयोग:

- El Niño का उपयोग भारत में दीर्घकालिक मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है।

- 1990-91 में, एक मजबूत El Niño घटना हुई, जिसने देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत में 5 से 12 दिन की देरी कर दी।

सरल शब्दों में, El Niño एक मौसम की घटना है जिसमें पेरू के तट पर गर्म धाराएँ होती हैं, जो वैश्विक मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। इसे "बच्चा मसीह" कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर क्रिसमस के आस-पास होती है। भारत में, इसका उपयोग मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, और 1990-91 में एक शक्तिशाली El Niño ने मानसून की शुरुआत में देरी का कारण बना।

|

464 docs|420 tests

|