राष्ट्रीय आंदोलन (1858-1905) - 1 | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय:

- आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद विदेशी शासन, विशेष रूप से ब्रिटिश राज के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।

- भारतीय जनता और ब्रिटिश शासकों के बीच स्वार्थों का टकराव राष्ट्रीय भावना के विकास को प्रेरित किया।

- ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कल्याण की बजाय अपने हितों को प्राथमिकता दी, जिससे भारतीयों में आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ।

भारतीय राष्ट्रवाद के कारक:

- आर्थिक शिकायतें: ब्रिटिश नीतियों, जिसमें भारी भूमि राजस्व और जमींदारों तथा व्यापारियों का समर्थन शामिल है, ने किसानों का शोषण किया, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ।

- स्वदेशी उद्योगों के लिए समर्थन की कमी ने कारीगरों और हस्तशिल्पियों के पतन की ओर अग्रसर किया।

- आधुनिक उद्योगों में श्रमिकों का शोषण और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जबकि सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी रही।

- बौद्धिक जागरूकता: शिक्षित भारतीय, ब्रिटिश शासन से निराश होकर, विदेशी प्रभुत्व द्वारा लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक ठहराव को पहचानने लगे।

- ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रारंभिक आशाएँ निराशा में बदल गईं क्योंकि ब्रिटिश नीतियाँ भारत के विकास में बाधा डाल रही थीं।

- राजनीतिक दमन: ब्रिटिश अधिकारियों ने असहमति को दबाया, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया, और भारतीयों को स्वशासन से वंचित रखा।

- बढ़ती तानाशाही और भारतीय संस्कृति के प्रति शत्रुता ने जनता के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया।

- पूंजीपति वर्ग की जागरूकता: भारतीय पूंजीपतियों ने, जो राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में प्रारंभ में धीमे थे, ब्रिटिश नीतियों के कारण विदेशी पूंजीपतियों के पक्ष में होने के कारण विकास में बाधाओं का सामना किया।

- स्वदेशी व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र सरकार की आवश्यकता की पहचान ने राष्ट्रवाद का समर्थन किया।

- साम्राज्यवाद के खिलाफ एकता: भिन्न स्वार्थों के बावजूद, भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट हुए।

- देशभक्ति और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध ने राष्ट्रवादी आंदोलन को और प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार, विदेशी साम्राज्यवाद की अंतर्निहित प्रकृति, साथ ही इसके भारतीय समाज पर प्रतिकूल प्रभावों ने एक शक्तिशाली विरोधी साम्राज्यवादी आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रवाद एक एकीकृत शक्ति के रूप में उभरा, जिसने वर्ग और खंडीय भिन्नताओं को पार करते हुए ब्रिटिश प्रभुत्व का विरोध किया और आत्म-शासन के लिए प्रयास किया।

देश की प्रशासनिक और आर्थिक एकता

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के तहत भारत की प्रशासनिक और आर्थिक एकता देखने को मिली, जिसने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए मंच तैयार किया। यह एकता आधुनिक शासन प्रणालियों, आर्थिक एकीकरण और ब्रिटिश शासन की दमनकारी प्रकृति द्वारा संभव हुई, जिसका प्रभाव सभी भारतीयों पर पड़ा, चाहे उनका सामाजिक या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

प्रशासनिक और आर्थिक एकता में योगदान देने वाले कारक:

- एकसमान प्रशासनिक प्रणाली: ब्रिटिशों ने भारत में एक आधुनिक और समान शासन प्रणाली लागू की, जिसने विभिन्न क्षेत्रों को धीरे-धीरे प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया। यह प्रशासनिक एकता राष्ट्रीयता की भावनाओं के प्रसार में सहायक बनी, जिससे एक ही राष्ट्र से संबंधित होने का अहसास हुआ।

- आर्थिक एकीकरण: पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में व्यवधान और राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना ने भारत के आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। एक क्षेत्र में आने वाली अकाल जैसी घटनाओं का पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता था, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की आपसी निर्भरता उजागर हुई।

- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: ब्रिटिशों द्वारा रेलवे, टेलीग्राफ और एकीकृत डाक प्रणाली की शुरुआत ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा, जिससे लोगों के बीच संचार और संपर्क में सुविधा हुई। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों में संवाद और संगठन करने में सहायता देकर राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया।

- ब्रिटिश शासन की दमनकारी प्रकृति: जाति, धर्म या क्षेत्र की परवाह किए बिना ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने सभी भारतीयों के लिए एक सामान्य दुश्मन का कार्य किया। ब्रिटिश शासन के तहत पीड़ा का साझा अनुभव भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा, जिससे एक सामूहिक भारतीय पहचान उभरी।

पश्चिमी विचार और शिक्षा

19वीं सदी में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने शिक्षित भारतीयों के बीच एक आधुनिक, तार्किक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के उदय को आकार दिया। पश्चिमी विचारकों और यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर, शिक्षित भारतीयों ने एक आधुनिक, समृद्ध और एकीकृत भारत की कल्पना करना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप वे राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व की भूमिकाएँ ग्रहण करने लगे।

आधुनिक शिक्षा का भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रभाव:

- पश्चिमी विचारधारा का सामना: आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों को तार्किक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारों से परिचित कराया, जिन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। प्रभावशाली पश्चिमी विचारक जैसे Rousseau, Paine, और John Stuart Mill शिक्षित भारतीयों के लिए राजनीतिक प्रेरणा के स्रोत बने।

- यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों का अनुकरण: शिक्षित भारतीयों ने यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों की प्रशंसा की और उन्हें अनुकरण करने का प्रयास किया, जैसे Mazzini, Garibaldi, और आयरिश नेता जिन्हें उन्होंने राजनीतिक नायकों के रूप में देखा। उनके यूरोपीय आंदोलनों का अध्ययन उनके भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में रणनीतियों और तकनीकों को सूचित करता था।

- राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व: आधुनिक सोच से प्रभावित शिक्षित भारतीयों ने विदेशी दासता के अपमान को सबसे पहले पहचाना और एक आधुनिक और एकीकृत भारत का सपना देखा। उनमें से कई राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और आयोजक के रूप में उभरे, जिन्होंने इसे एक लोकतांत्रिक और आधुनिक दिशा प्रदान की।

- अंग्रेज़ी भाषा की भूमिका: अंग्रेज़ी आधुनिक विचारों के प्रसार का माध्यम बन गई और विविध भाषाई पृष्ठभूमियों के शिक्षित भारतीयों के बीच संचार को सुगम बनाया। हालाँकि, यह एक बाधा के रूप में भी कार्य करती थी, जिससे शिक्षित शहरी जनसंख्या ग्रामीण जन masses से अलग हो गई और उनके बीच आधुनिक ज्ञान के प्रसार में बाधा उत्पन्न हुई।

भाषाई समावेश के प्रयास:

- भारतीय राजनीतिक नेताओं, जैसे दादाभाई नौरोजी से लेकर तिलक और गांधी तक, ने शैक्षिक प्रणाली में भारतीय भाषाओं की बड़ी भूमिका की वकालत की। उन्होंने आम लोगों तक पहुंचने और आधुनिक विचारों के प्रसार में स्थानीय भाषाओं के महत्व को पहचाना।

प्रेस और साहित्य की भूमिका

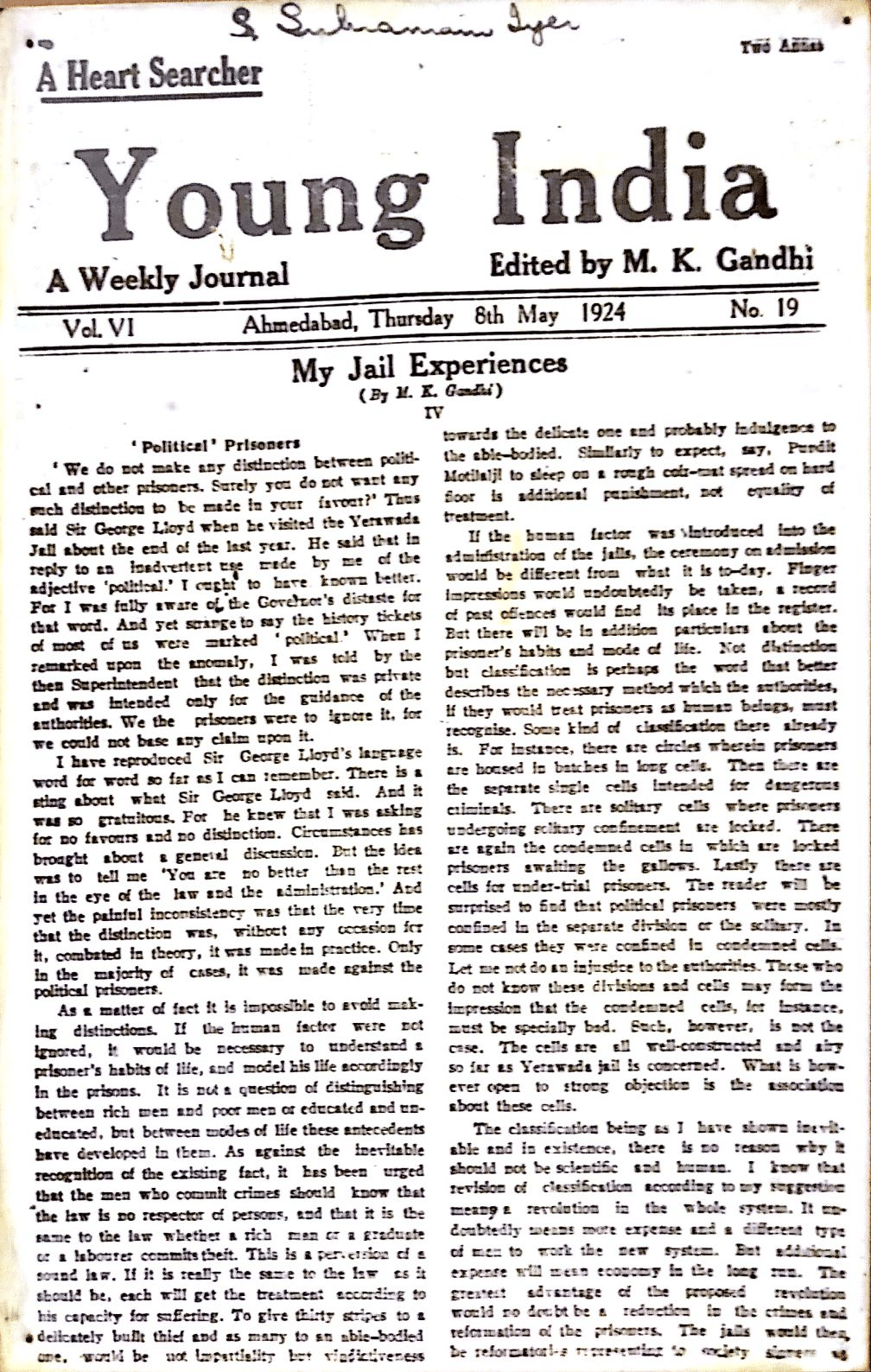

उन्नीसवीं सदी के दूसरे भाग में, भारत में प्रेस एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा, जो राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार और अखिल भारतीय चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण था। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से, भारतीयों ने आधिकारिक नीतियों की आलोचना की, भारतीय दृष्टिकोणों का समर्थन किया, और आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक विचारों को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में प्रेस की भूमिका:

- आधिकारिक नीतियों की आलोचना: राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने नियमित रूप से ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारतीय हितों की वकालत की। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त करने और राष्ट्रीय कल्याण की दिशा में एकता की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

- आधुनिक विचारों का प्रचार: प्रेस ने आत्म-शासन, लोकतंत्र, औद्योगिकीकरण, और अन्य आधुनिक आदर्शों के विचारों को भारतीय जनसंख्या के बीच लोकप्रिय बनाया। लेखों और संपादकीयों के माध्यम से, उन्होंने लोगों को इन विचारों के लाभों के बारे में शिक्षित किया और उनके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

- विचारों का आदान-प्रदान: देशभर के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और अपने प्रयासों का समन्वय करने के लिए प्रेस का उपयोग किया। प्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संचार और सहयोग को सुविधाजनक बनाया।

राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका:

राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करना: राष्ट्रीय साहित्य, जिसमें उपन्यास, निबंध और देशभक्ति कविता शामिल हैं, ने राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर और अन्य लेखकों ने अपने साहित्यिक कार्यों का उपयोग भारतीयों में गर्व और एकता की भावना पैदा करने के लिए किया।

स्थानीय भाषाओं का प्रचार: विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे असमिया, मराठी, तमिल, हिंदी और उर्दू में प्रमुख राष्ट्रवादी लेखकों का उदय हुआ। उन्होंने अपनी-अपनी भाषाओं में राष्ट्रीय साहित्य के विकास में योगदान दिया, जिससे राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ।

भारत के अतीत की पुनः खोज:

भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान, कई भारतीयों ने आत्म-शासन की अपनी क्षमता में विश्वास का संकट अनुभव किया, जो ब्रिटिश प्रचार द्वारा और बढ़ गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कथा का मुकाबला करने के लिए भारतीय विरासत में आत्मविश्वास और गर्व पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ने अतीत को बिना आलोचना किए महिमामंडित करने के जाल में फंस गए, जिससे हानिकारक परिणाम हुए।

भारतीयों द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ:

- आत्मविश्वास की हानि: कई भारतीयों ने ब्रिटिश अधिकारियों और लेखकों द्वारा प्रचारित विश्वास को आत्मसात कर लिया कि वे अपनी संस्कृति और सामाजिक कमियों के कारण आत्म-शासन के लिए अयोग्य हैं। यह आत्मविश्वास की कमी राष्ट्रवादी आंदोलन को बाधित करती थी और भारतीयों की हीनता के विचार को मजबूत करती थी।

- प्रचार का मुकाबला: राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करके और अतीत की राजनीतिक उपलब्धियों की ओर इशारा करके आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और अकबर जैसे व्यक्तियों को आत्म-शासन और शासन की क्षमता के उदाहरण के रूप में उजागर किया।

- राष्ट्रीय विरासत की पुनः खोज: यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की राष्ट्रीय विरासत को पुनः खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भारतीय हीनता की कथा का मुकाबला करने में मदद मिली और राष्ट्रीय गर्व और आत्म-सम्मान का आधार प्रदान किया।

महिमामंडन के नकारात्मक परिणाम:

कमजोरियों की अनदेखी: कुछ राष्ट्रवादी भारतीय अतीत को बिना आलोचना के महिमामंडित करते रहे, कमजोरियों और पिछड़ेपन को नजरअंदाज करते हुए। यह एकतरफा दृष्टिकोण मध्यकालीन काल की उपलब्धियों की अनदेखी की ओर ले गया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया।

संस्कृतिक पिछड़ापन: पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के जवाब में, कई भारतीय अपने सांस्कृतिक कमियों को स्वीकार करने में असफल रहे। झूठे गर्व और आत्मसंतोष ने भारतीय समाज की आलोचनात्मक परीक्षा में रुकावट डाल दी, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन का समाधान कमजोर हुआ।

प्रगति में बाधा: अतीत का महिमामंडन नए विचारों और अन्य भागों से प्रवृत्तियों को अपनाने में बाधा डालता है। नए दृष्टिकोण को अपनाने में यह हिचक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को बाधित करती है।

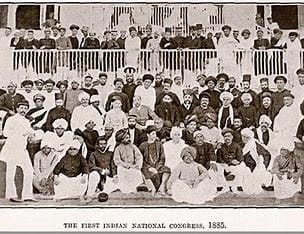

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती:

- 1870 के दशक तक, भारतीय राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की, जिससे दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का उदय हुआ, जो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का पहला संगठित रूप था। INC से पहले, कई पूर्ववर्ती संगठनों और नेताओं ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन और राजनीतिक सुधार के लिए आधार तैयार किया।

पूर्ववर्ती संगठन और नेता:

- राजनीतिक सुधारों के लिए प्रारंभिक आंदोलन: राजा राममोहन राय ने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की, जो बदलाव के लिए संगठित प्रयासों की शुरुआत थी। 1836 के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में धनवान और कुलीन व्यक्तियों द्वारा संचालित सार्वजनिक संघों का उदय हुआ, जो प्रशासनिक सुधार, भारतीयों की शासन में भागीदारी, और शैक्षिक उन्नति के लिए advocating करते थे।

- भारतीयों और ब्रिटिश प्रशासन के बीच बढ़ता अंतर: 1858 के बाद, शिक्षित भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ती निराशा देखी गई, जिसने ब्रिटिश नीतियों की बढ़ती आलोचना को जन्म दिया। मौजूदा संघ राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहे, जिससे अधिक गतिशील और समावेशी राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस हुई।

- पूर्व-कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठनों का गठन: दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय मुद्दों पर चर्चा करना और भारतीय कल्याण के लिए advocate करना था। नौरोजी, जिन्हें "भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन" के रूप में जाना जाता है, ने अपने आर्थिक लेखन में भारत के प्रति ब्रिटिश शोषण को उजागर किया और राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- कोलकाता का भारतीय संघ: रूढ़िवादी नीतियों से असंतोष ने कोलकाता का भारतीय संघ बनाने का नेतृत्व किया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक प्रमुख नेता थे। बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने राजनीतिक मामलों पर मजबूत जनमत बनाने और भारतीयों को एक सामान्य राजनीतिक एजेंडे के तहत एकजुट करने का लक्ष्य रखा।

- क्षेत्रीय संगठन: न्यायमूर्ति रानडे ने 1870 में पुणे सर्वजनिक सभा की स्थापना की, जबकि नेताओं जैसे M. विराराघवचारी और G. सुभ्रमणिया अय्यर ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। फिरोजेशाह मेहता, K.T. टेलंग, और अन्य ने 1885 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की, जो राष्ट्रवादी कारण में क्षेत्रीय सक्रियता को दर्शाती है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना दिसंबर 1885 में भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसमें A.O. Hume ने इसके स्थापित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Hume के उद्देश्यों पर भिन्न विचारों के बावजूद, INC ने राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की राष्ट्रीय एकता और उन्नति की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया, न कि केवल असंतोष के लिए एक 'सुरक्षा वाल्व' के रूप में कार्य किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना:

- A.O. Hume की भूमिका: एक रिटायर्ड अंग्रेज़ सिविल सर्वेंट, A.O. Hume ने INC के गठन की सुविधा प्रदान की, प्रमुख भारतीय नेताओं से संपर्क कर और दिसंबर 1885 में मुंबई में इसके उद्घाटन सत्र का आयोजन करके। पहला सत्र, जिसकी अध्यक्षता W.C. Bonnerjee ने की और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ने कांग्रेस के उद्देश्यों को स्पष्ट किया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सरकार के सामने जनहित के अनुरोध प्रस्तुत करना शामिल था।

- INC के उद्देश्य: INC ने जाति, धर्म या प्रांत के बावजूद राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। इसके प्राथमिक लक्ष्यों में लोकप्रिय मांगों का निर्माण, जनमत का प्रशिक्षण और संगठन, और राजनीतिक और आर्थिक हितों का विकास शामिल था।

- 'सुरक्षा वाल्व' सिद्धांत का खंडन: जबकि कुछ लोगों ने INC को शिक्षित भारतीयों के बीच असंतोष को कम करने के लिए 'सुरक्षा वाल्व' के रूप में देखा, इसकी स्थापना ने राष्ट्रीय संगठन और उन्नति की व्यापक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व किया। Hume के उद्देश्य मिश्रित थे, जो भारत के लिए वास्तविक प्रेम और इसकी प्रगति में सहायता की इच्छा से प्रेरित थे, साथ ही राष्ट्रवादी प्रयासों के प्रति आधिकारिक शत्रुता की संभावित चिंताओं के साथ।

INC की वृद्धि और विकास:

वार्षिक कांग्रेस सत्र: अपनी स्थापना के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने दिसंबर में वार्षिक सत्र आयोजित किए, जो देशभर में स्थान बदलते रहे। प्रतिनिधियों की संख्या, जो प्रारंभ में 436 थी, अंततः हजारों में पहुँच गई, जो विभिन्न पेशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे।

समावेशिता और प्रतीकवाद: 1890 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया, जो भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक था। INC ने विभिन्न आवाजों के लिए एक मंच प्रदान किया और सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य अंगों की भूमिका:

- प्रांतीय सम्मेलन और स्थानीय संघ: INC के अलावा, प्रांतीय सम्मेलन और स्थानीय संघ भी राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देते रहे, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों का समर्थन करते थे।

- राष्ट्रीयतावादी समाचार पत्र: राष्ट्रीयतावादी समाचार पत्रों ने जनमत को आकार देने और राष्ट्रीयतावादी कारण के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई समाचार पत्र जानबूझकर राष्ट्रीयतावादी गतिविधियों के अंग के रूप में स्थापित किए गए, जो राष्ट्रीयतावादी भावना के प्रसार में योगदान करते थे।

INC के प्रमुख नेता: INC के प्रारंभिक वर्षों में दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, फेरोजेशाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों का नेतृत्व था। ये नेता, महादेव गोविंद रानाडे, बल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे अन्य के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और लक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

|

464 docs|420 tests

|