नोट्स: हवा | सामाजिक अध्ययन और शिक्षाशास्त्र (SST) CTET & TET Paper 2 - CTET & State TET PDF Download

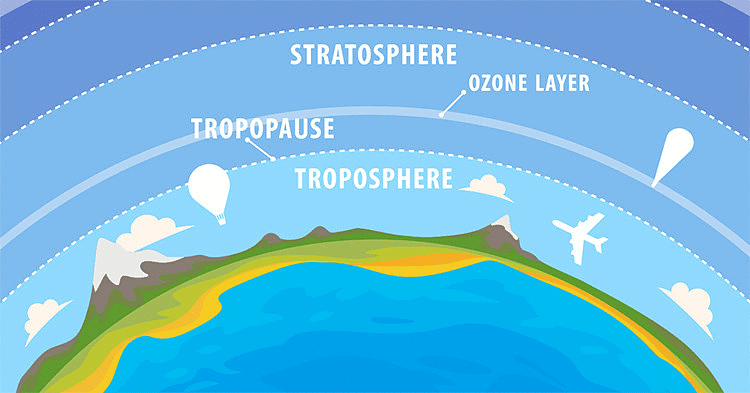

वायुमंडल विभिन्न परतों से बना है और ये परतें तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण अस्तित्व में आती हैं।

वायुमंडल की संरचना

हमें यह जानना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण इस निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हवा को पृथ्वी की ओर खींचता है, जिसे वायु दबाव कहा जाता है। वायुमंडल की परतों के बारे में नीचे चर्चा की गई है।

- ट्रोपोस्फीयर: इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर होता है। पृथ्वी पर जीवन का कारण इस परत में मौजूद गैसें हैं। ट्रोपोस्फीयर की ऊँचाई समतल पर 8 किमी और भूमध्य रेखा पर 16 किमी है। ट्रोपोस्फीयर की ऊँचाई मौसम के अनुसार बदलती है। यह गर्मियों में उच्च और सर्दियों में निम्न होती है। सभी जलवायु से संबंधित प्रक्रियाएँ इस परत में होती हैं, जैसे बादलों का निर्माण, वर्षा, तूफान, आदि। जैसे-जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। इसका तापमान भूमध्य रेखा में उच्चतम और ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम होता है।

- स्ट्रेटोस्फीयर: यह वायुमंडल की दूसरी परत है जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्थित है। इस परत में तापमान समान रूप से वितरित होता है। यह सतह से संबंधित तापमान प्रभावों और जलवायु गतिविधियों से मुक्त होती है, जो इसे हवाई जहाजों के लिए उपयुक्त बनाती है। इस परत का विस्तार 18 किमी से 32 किमी तक होता है। कभी-कभी, इस परत में एक विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें मातृ-मोती बादल कहा जाता है। इसके अलावा, यह परत ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत मोटी और भूमध्य रेखा पर बहुत पतली होती है।

- ओज़ोनस्फीयर: वायुमंडल की अधिकांश ओज़ोन गैस इस परत में पाई जाती है, और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस परत का विस्तार 32 किमी से 60 किमी तक होता है। इस परत की एक अनूठी विशेषता यह है कि ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। इस परत में, तापमान प्रति किलोमीटर 5°C की दर से बढ़ता है।

- आयनस्फीयर: आयनस्फीयर की ऊँचाई 60 किमी से 640 किमी है। हम इस गोले को कई परतों में बाँट सकते हैं। इस गोले की सबसे निचली परत को D-परत कहा जाता है, जो लंबे रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अन्य परतें जैसे E-1, E-2, F-1, और F-2 छोटे रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं।

- एक्सोस्फीयर: यह वायुमंडल की अंतिम और सबसे ऊँची परत है। इसका कोई सीमित सीमा नहीं है। इसका अनुमानित विस्तार 640 किमी है। इस परत में हीलियम और हाइड्रोजन प्रमुख गैसें हैं।

वायुमंडल की गैसों का संघटन

वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसें निम्नलिखित हैं:

- नाइट्रोजन: 78.8%

- ऑक्सीजन: 20.95%

- अर्गन: 0.93%

- कार्बन डाइऑक्साइड: 0.036%

- हीलियम: 0.0005%

- ओजोन: 0.0000001%

जलवायु और मौसम

मौसम किसी विशेष समय और स्थान पर वायुमंडलीय परिस्थितियों की स्थिति है। तापमान, आर्द्रता, और वायु मौसम के मूल निर्धारक हैं। यही कारण है कि जब इनमें से कोई एक निर्धारक बदलता है, तो इसका मौसम पर प्रभाव पड़ता है।

- जलवायु किसी विशेष स्थान की दीर्घकालिक मौसम की स्थिति है। यह लगभग 50 से 100 वर्षों के मौसम की औसत स्थिति पर आधारित होती है। किसी स्थान की जलवायु तब तक नहीं बदलती जब तक तापमान, वर्षा, और आर्द्रता में पूर्ण परिवर्तन न हो।

तापमान से हमारा तात्पर्य वायुमंडल की निचली परत के तापमान से है। यह परत सतह से जुड़ी हुई है और सतह से गर्मी लेती है। वायुमंडलीय तापमान उस गर्मी और ऊर्जा का परिणाम है जो वायुमंडल ने सूरज से अवशोषित की है।

तापमान का वितरण

केवल 1/2000 करोड़ भाग की गर्मी पृथ्वी तक पहुँचती है। पृथ्वी की सतह वह गर्मी प्राप्त करती है जो अल्बेडो के बाद बची रहती है, जो कि अक्सिरण के कारण सूर्य की ऊर्जा का नुकसान है, और अन्य बाधाओं के कारण; इसके अलावा, एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक भी नहीं पहुँचती है। पृथ्वी का वायुमंडल सीधे सूर्य की किरणों के गिरने से गर्म नहीं होता, बल्कि उन छोटी तरंगों द्वारा गर्म होता है जिन्हें अवशोषित किया गया है और जो पृथ्वी तक पहुँचती हैं। सतह सूर्य की गर्मी को लंबी तरंगों के माध्यम से परावर्तित करती है और इसे वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। हवा सतह के संपर्क के कारण गर्म होती है; यही कारण है कि जब हम ऊपर जाते हैं, तो हवा का तापमान कम होता है। किसी स्थान के तापमान को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व हैं: अक्षांश, ऊँचाई, जल और भूमि का वितरण, महासागरीय धाराएँ, समुद्र से दूरी, और सतह की प्रकृति जैसे कि बर्फ से ढकी सतह 90% सौर गर्मी को परावर्तित करती है। जल निकाय एक बड़ी मात्रा में सौर गर्मी को अवशोषित करते हैं।

तापमान का वितरण

केवल 1/2000 करोड़ भाग की गर्मी पृथ्वी तक पहुँचती है। पृथ्वी की सतह को वह गर्मी मिलती है जो अल्बेडो के बाद बची रहती है, जो कि परावर्तन के कारण सौर ऊर्जा की हानि होती है, और सौर एवं वायुमंडलीय संरचना के अन्य अवरोधों के कारण होती है; इसके अतिरिक्त, एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक भी नहीं पहुँचती। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से गर्म नहीं होता, बल्कि उन छोटी तरंगों के द्वारा गर्म होता है जिन्हें अवशोषित किया गया है और जो पृथ्वी तक पहुँचती हैं। सतह सूर्य की गर्मी को लंबी तरंगों के माध्यम से परावर्तित करती है और इसे वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। सतह के संपर्क में आने के कारण हवा गर्म हो जाती है; यही कारण है कि जैसे-जैसे हम ऊँचाई पर जाते हैं, हवा का तापमान कम होता जाता है। किसी स्थान के तापमान को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं: अक्षांश, ऊँचाई, जल और भूमि का वितरण, महासागर की धाराएँ, समुद्र से दूरी, और सतह का स्वरूप जैसे कि बर्फ से ढकी सतह सूर्य की गर्मी का 90% परावर्तित करती है। जल निकाय बड़ी मात्रा में सूर्य की गर्मी को अवशोषित करते हैं।

- जिस मात्रा की ऊर्जा 1°C तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम किसी वस्तु को चाहिए, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है।

- भूमि की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जल की तुलना में कम होती है और यही कारण है कि महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।

- तापमान में अंतर महासागरों या समुद्रों से दूरी के साथ बढ़ता है।

- स्थानीय स्तर पर, महासागरीय धाराएँ और हवा तापमान पर प्रभाव डालते हैं।

- गर्म महासागरीय धाराओं वाले तटीय क्षेत्र उन अक्षांशों के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होते हैं।

- सामान्यतः, गर्म धाराएँ महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं, जबकि ठंडी धाराएँ पश्चिमी भागों में होती हैं।

- पृथ्वी को तापमान के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है।

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं।

- मौसमी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ तापमान सामान्य रहता है, और ठंडा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह है जहाँ तापमान बहुत कम रहता है और बर्फ से ढका होता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।

- एक निश्चित समयावधि में, अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर वायुमंडलीय तापमान सीमा कहलाता है।

- दैनिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर दैनिक तापमान सीमा कहलाता है।

- महीनों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का औसत वार्षिक तापमान सीमा कहलाता है।

- तापमान सीमा अक्षांशों और भौगोलिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होती है।

वायु दबाव

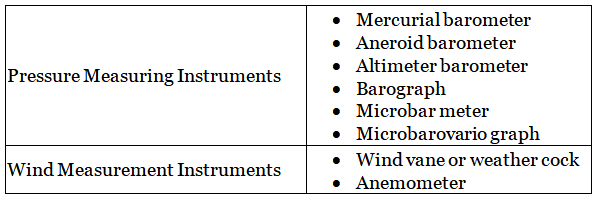

हवा का अपना एक वजन होता है। जब किसी सतह के ऊपर की हवा का आयतन उस सतह पर सीधे दबाव डालता है, तो इसे हवा का दबाव कहा जाता है। हवा के दबाव को प्रति इकाई क्षेत्र पर हवा के वजन या बल द्वारा मापा जाता है। इसे मिलिबार में मापा जाता है और यह 100 डाइन/cm2 के बराबर होता है। हवा के दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र बेरोमीटर कहलाता है।

- हवा के दबाव का वितरण: सतह पर, वायुमंडलीय दबाव और तापमान के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है। हालांकि, ऊँचाई या ऊँचाई के बढ़ने पर, हवा का दबाव तापमान की तरह घटता है। सतह पर तापमान के असमान वितरण के कारण, हवा का दबाव भी भिन्न होता है। हवा के दबाव का वितरण विभिन्न गतिशील कारकों द्वारा प्रभावित होता है, साथ ही तापमान के कारक द्वारा भी। हवा के दबाव को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं: तापमान, समुद्र स्तर से ऊँचाई, हवा की गति, और वायुमंडलीय आर्द्रता।

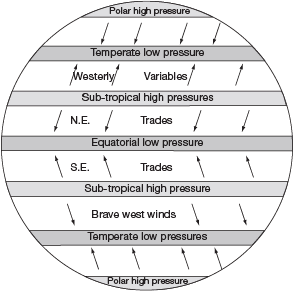

- हवा का दबाव और हवा: एक विशेष दिशा में हवा का प्रवाह हवा कहलाता है। हवाओं के नाम प्रवाह की दिशा के अनुसार तय किए जाते हैं; उदाहरण के लिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा को पश्चिमी हवा कहा जाएगा, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवा को पूर्वी हवा कहा जाएगा। हवा का मुख्य कार्य विभिन्न स्थानों पर हवा के दबाव के अंतर को कम करना है। हवा के दबाव के अंतर का अध्ययन हवा की दक्षता के आधार पर किया जाता है, अर्थात्, प्रति इकाई क्षैतिज दूरी पर हवा के दबाव का गिरना।

- हवा की दिशा को प्रभावित करने वाले बल: हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दबाव हवा की गति को प्रभावित करता है। इस हवा की गति को हवा कहा जाता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती है। पृथ्वी भी हवा की गति और प्रवाह को प्रभावित करती है। कोरिओलिस बल पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगाया जाता है। इसलिए, तीन बल अर्थात् दबाव ग्रेडियंट बल, घर्षण बल, और कोरिओलिस बल मिलकर पृथ्वी के निकट क्षैतिज हवा को प्रभावित करते हैं। वायुमंडलीय दबाव के अंतर के कारण एक बल उत्पन्न होता है। दबाव ग्रेडियंट बल दबाव में परिवर्तन की दर होती है जो दूरी के सापेक्ष होती है। दबाव ग्रेडियंट की ताकत आइसोबार की स्थिति पर निर्भर करती है। आइसोबारों की निकटता इसे मजबूत बनाती है जबकि उनका अंतर इसे कमजोर बनाता है। घर्षण बल हवा की गति को प्रभावित करता है। यह बल समुद्र की सतह पर न्यूनतम होता है। कोरिओलिस बल वह बल है जो पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह हवा को दाएँ और बाएँ दिशा में ले जाने का निर्देश भी देता है। दाएँ दिशा में, यह उत्तरी गोलार्ध की ओर मोड़ता है और बाएँ दिशा में, यह दक्षिणी गोलार्ध की ओर मोड़ता है। ये मोड़ तब अधिक होते हैं जब हवा की गति अधिक होती है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कोरिओलिस बल अक्षांश के कोण के सीधे अनुपात में होता है।

- मौसमी हवा: हवा के प्रवाह का पैटर्न विभिन्न मौसमों में अधिकतम तापमान, दबाव, और हवा की बेल्ट के क्षेत्रों के स्थानांतरण के कारण परिवर्तित होता है। ऐसे परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव मानसून में विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में देखा जाता है। अन्य स्थानीय विचलन हैं, जिन पर आगे की धारा में चर्चा की जाएगी।

- स्थानीय हवा: स्थानीय या क्षेत्रीय हवाएँ पृथ्वी की सतह के गर्म होने और ठंडे होने के कारण उत्पन्न होती हैं।

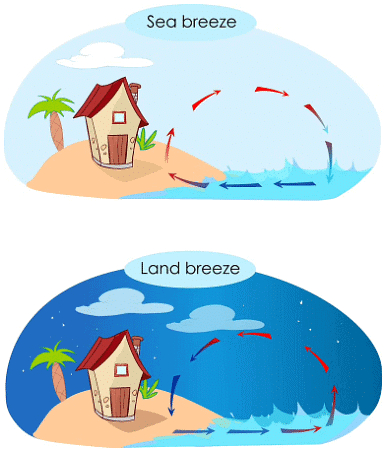

- समुद्र और भूमि की हवा: हम जानते हैं कि भूमि और समुद्र गर्मी को अलग-अलग तरीके से अवशोषित करते हैं। दिन में, भूमि समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। इसलिए, भूमि के मामले में, हवा उठती है जिससे एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। हालाँकि, समुद्र इसके विपरीत काम करता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत ठंडा होता है, और इसलिए, समुद्र पर दबाव उच्च होता है। हवा जो समुद्र से भूमि की ओर चलती है उसे समुद्री ब्रीज कहा जाता है और जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे भूमि ब्रीज कहा जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि रात में, स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो जाती है; रात में, भूमि समुद्र की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है।

घाटी और पर्वत की हवाएँ: पर्वतीय क्षेत्र में, दिन के समय, ढलान गर्म हो जाते हैं और हवा ढलान की ओर ऊपर उठती है और परिणामस्वरूप खाली स्थान को भरने के लिए, घाटी से हवा ऊपर की ओर बहती है। इस हवा को घाटी की ब्रीज कहा जाता है। रात में, ढलान ठंडे हो जाते हैं और घनी हवा घाटी में नीचे की ओर गिरती है जिसे पर्वत की हवा कहा जाता है। उच्च पठारों और बर्फ के क्षेत्रों की ठंडी हवा घाटी में बहने वाली है। इन हवाओं में नमी जब पर्वत श्रृंखलाओं को पार करती है तो संघनित होकर वर्षा करती है; जब यह ढलान की लिवर्ड साइड पर गिरती है, तो सूखी हवा एडियाबेटिक प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाती है। यह सूखी हवा जल्दी बर्फ को पिघला सकती है।

समुद्र और भूमि की हवा के कारण

हवा की धाराएँ

जब हवा समान प्रकार के क्षेत्र या फ़ील्ड के माध्यम से लंबे समय तक गुजरती है, तो यह उस क्षेत्र की कुछ विशेषताएँ ग्रहण कर लेती है। हवा की धाराएँ आर्द्रता और तापमान के संदर्भ में एक विशिष्ट विशेषता के रूप में समझी जा सकती हैं। हवा की धाराओं को उनके स्रोत क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है और इसके पांच श्रेणियाँ हैं:

- गर्म उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय महासागरों।

- उप-उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान।

- सापेक्ष रूप से ठंडे उच्च अक्षांश के महासागर।

- उच्च अक्षांश में बहुत ठंडे बर्फ से ढके महाद्वीप।

- आर्कटिक और अंटार्कटिका में स्थायी बर्फ से ढके महाद्वीप।

मानसून

- शब्द मानसून अरबी शब्द ‘मौसिम’ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मौसमी हवा या मौसम की हवा। इस हवा की दिशा मौसम के अनुसार बदलती है। हालाँकि मानसून का प्रभाव दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है; हालाँकि, इसका अनुभव उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में भी होता है। प्राचीन विचारधारा के अनुसार, मानसून पानी और भूमि के तापमान में भिन्नता का परिणाम है। गर्मियों में, जब दक्षिण एशियाई भू-भाग में निम्न दबाव होता है, महासागरों में उच्च दबाव होता है, जिससे भारतीय महासागर से भूमि की ओर हवा बहती है।

- यह हवा उच्च आर्द्रता का घनत्व रखती है; यह भूमि पर वर्षा का कारण बनती है और इसे दक्षिण-पूर्वी मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है। सर्दियों में, भूमि पर महासागर की तुलना में उच्च दबाव होता है और यह हवा के भूमि से महासागर की ओर बहने का कारण बनता है, और इसे उत्तर-पूर्वी या सर्दी का मानसून कहा जाता है। मानसून की गति का यह अध्ययन गति सिद्धांत कहलाता है।

स्थायी हवा

स्थायी वायु

स्थायी वायु

- ये वायुएं स्थायी सतह और स्थायी दबाव दक्षता का परिणाम हैं। भूमि वायु और समुद्री वायु इसके उदाहरण हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, भूमि और समुद्र के विभिन्न तापमान के कारण, दिन के समय, भूमि पर उच्च तापमान और निम्न दबाव होता है, जो वायु को समुद्र से भूमि की ओर बहने का कारण बनता है।

- सौर विकिरण के कारण गर्म वायुमंडल।

- Coriolis बल का सक्रियता पर प्रभाव। (हमने पहले चर्चा की है कि Coriolis बल पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमने के कारण उत्पन्न होता है।)

जेट धाराओं के दो कारक होते हैं:

जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। इन्हें तेज गति वाली वायुओं के रूप में भी जाना जाता है। Tropopause वह क्षेत्र है जहां जेट धाराएं बहती हैं। जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जेट धाराओं की गति विभिन्न तरीकों से भिन्न होती है। ये रुकती हैं, विभाजित होती हैं, मिलती हैं, और यहां तक कि एक दूसरी जेट धार की विपरीत दिशा में भी चल सकती हैं। ध्रुवीय जेट सबसे मजबूत जेट धाराएं होती हैं जो 9-12 किमी (समुद्र के ऊपर) चलती हैं। कमजोर जेट धाराएं उपउष्णकटिबंधीय जेट होती हैं जो 10-16 किमी पर चलती हैं। दोनों गोलार्द्धों (उत्तर और दक्षिण) में ध्रुवीय जेट और उपउष्णकटिबंधीय जेट धाराएं होती हैं।

आर्द्रता

आर्द्रता का अर्थ है हवा में पानी के वाष्प की मात्रा। एक विशेष तापमान और एक विशेष वायु मात्रा में, एक विशेष मात्रा में पानी के वाष्प को भरा जा सकता है। इसे उस हवा का संतृप्ति बिंदु कहा जाता है। एक विशेष तापमान पर, हवा की एक विशेष मात्रा में, पानी के वाष्प की धारण क्षमता और इसकी वास्तविक उपस्थिति के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है और इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। संतृप्ति बिंदु का अर्थ है 100% सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को पानी के वाष्प की मात्रा या तापमान को बदलकर बदला जा सकता है। तापमान में वृद्धि के कारण हवा की आर्द्रता की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि तापमान वायु की मात्रा को बढ़ाता है और साथ ही पानी के वाष्प को धारण करने की क्षमता को भी।

नमी

नमी का अर्थ है हवा में जल वाष्प की मात्रा। एक निश्चित तापमान और एक निश्चित वायु मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प भरी जा सकती है। इसे उस हवा का संतृप्ति बिंदु कहा जाता है। एक निश्चित तापमान पर, हवा की एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प की धारण क्षमता और इसकी वास्तविक उपस्थिति के अनुपात को सापेक्ष नमी कहा जाता है और इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। संतृप्ति बिंदु का अर्थ है 100% सापेक्ष नमी। सापेक्ष नमी को जल वाष्प की मात्रा या तापमान को बदलकर बदला जा सकता है। हवा की नमी की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है क्योंकि तापमान हवा के वॉल्यूम को बढ़ाता है और साथ ही इसे जल वाष्प को धारण करने की क्षमता भी बढ़ाता है।

|

71 videos|68 docs|78 tests

|