स्पेक्ट्रम संक्षेप: राजीव वर्ष (अक्टूबर 1984— दिसंबर 1989) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

राजीव गांधी को शुरुआत में सामना करने वाली चुनौतियां

जब राजीव गांधी ने कार्यभार संभाला, तब उन्हें शुरुआत से ही महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो उनकी नेतृत्व की दिशा को प्रभावित करने वाली उथल-पुथल भरी घटनाओं की एक श्रृंखला से चिह्नित थीं।

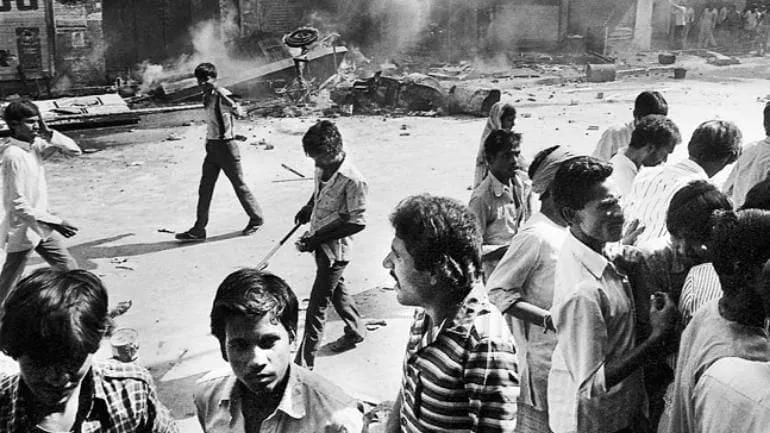

anti-Sikh दंगे

- 1984 के anti-Sikh दंगे भारत में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं थीं, खासकर दिल्ली में, जो 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुईं। इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई, जो व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से प्रेरित थे, न कि भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में, जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को हटाना था।

- इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जो anti-Sikh भावनाओं से प्रेरित थी। भीड़, जिसे राजनीतिक समर्थन प्राप्त था, ने व्यापक पैमाने पर आगजनी, लूटपाट और सिख व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों पर हमले किए। इस दौरान कई सिखों को गंभीर हिंसा और जान की हानि का सामना करना पड़ा।

- हिंसा का केंद्र दिल्ली था लेकिन यह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। दंगों ने कई दिनों तक जारी रहा, जिसमें सिखों की मौतों की आधिकारिक अनुमान 2,000 से 10,000 तक भिन्न थी।

- कानून प्रवर्तन द्वारा स्थिति के प्रबंधन और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों की सहानुभूति के आरोपों ने महत्वपूर्ण आलोचना को आकर्षित किया। उस समय की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में थी, पर प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने में नाकाम रहने और सिख समुदाय की पीड़ा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया गया।

- 2005 में, भारतीय सरकार ने 1984 के anti-Sikh दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग की स्थापना की। आयोग की रिपोर्ट, जो 2014 में जारी की गई, ने कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता को स्वीकार किया और अधिकारियों के स्थिति के प्रबंधन की आलोचना की।

- 1984 के anti-Sikh दंगे भारत के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय बने हुए हैं, और जिम्मेदार लोगों के लिए न्याय और जवाबदेही की खोज प्रभावित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

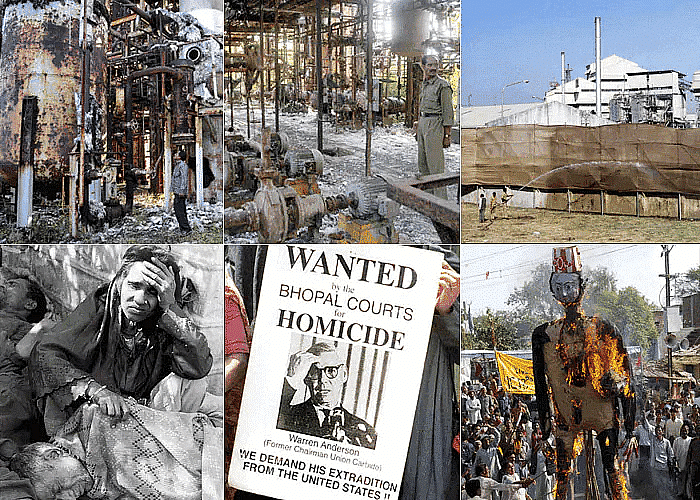

भोपाल गैस त्रासदी और 1985 के आम चुनाव

त्रासदी का अवलोकन: भोपाल गैस त्रासदी, जिसे भोपाल आपदा के नाम से भी जाना जाता है, 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल, भारत में हुई। इसे इतिहास के सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। यह घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) की कीटनाशक फैक्ट्री में हुई, जहाँ एक विषैला गैस मेथिल आइसोसायनेट (MIC) वायु में छूट गया।

- गैस लीक का तत्काल प्रभाव विनाशकारी था। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कई अन्य को श्वसन समस्याओं, आंखों में जलन और विभिन्न अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। जबकि मृतकों की संख्या पर विवाद है, अनुमानित रूप से लगभग 15,000 मौतें और 500,000 चोटें हुईं।

- यह त्रासदी मुख्य रूप से अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल, संयंत्र की खराब रखरखाव, और श्रमिकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण हुई।

- इस दुखद घटना ने औद्योगिक सुरक्षा, कॉर्पोरेट जवाबदेही, और प्रभावी नियमों की आवश्यकता के बारे में गंभीर चिंताएँ उठाईं।

- कानूनी और पर्यावरणीय परिणाम लंबे समय तक रहे, जिसमें मुआवजा दावे, कानूनी लड़ाई, और जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराने के प्रयास शामिल थे।

- 1989 में, यूनियन कार्बाइड और भारतीय सरकार ने पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का समझौता किया। हालांकि, इस मुआवजे की पर्याप्तता और शामिल लोगों की जवाबदेही पर लगातार बहस चलती रहती है।

- कई परिवार तबाह हो गए, प्रियजनों को खो दिया और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। त्रासदी का स्थल आज भी पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत बना हुआ है, जो स्थानीय समुदाय को प्रभावित करता है।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), जिसका नेतृत्व राजीव गांधी कर रहे थे, ने 1985 के आम चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की, लोकसभा की 514 सीटों में से 403 सीटें जीतीं।

- ये चुनाव भोपाल गैस त्रासदी और चल रही राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विकास और स्थिरता पर ध्यान मतदाताओं के साथ गूंज गया।

- राजीव गांधी की सरकार ने आधुनिकीकरण और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया, जिसने उनके चुनावी सफलता में योगदान दिया।

1985 के आम चुनाव

1985 के आम चुनाव राजीव गांधी के युग के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थे, जिन्होंने भारत की राजनीतिक दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। ये चुनाव देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस अवधि की बारीकियों को समझना UPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है।

देशव्यापी जातीय संघर्षों का समाधान

जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भारत विभिन्न क्षेत्रों में कई जातीय संघर्षों का सामना कर रहा था। राजीव वर्षों के दौरान प्रमुख घटनाओं का विस्तृत अवलोकन इस प्रकार है:

- पंजाब: अकाली नेताओं को लेकर तनाव बढ़ गया। जुलाई 1985 में एक समझौता हुआ, लेकिन नेता संत हरचरन सिंह लोंगोवाल की अगस्त में हत्या कर दी गई। इस झटके के बावजूद, सितंबर में राज्य चुनाव कराए गए, जिसमें अकाली दल की जीत हुई। यद्यपि उग्रवाद जारी रहा, लेकिन J.F. Ribeiro और K.P.S. Gill के नेतृत्व में पुलिस की मजबूत कार्रवाइयों, जिसमें मई 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर शामिल था, ने स्थिति में काफी सुधार किया। यह ऑपरेशन पंजाब में व्यवस्था बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रयास था।

- असम: विदेशी नागरिकों के आगमन को लेकर agitation उत्पन्न हुआ। 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच एक समझौता स्थापित हुआ। दिसंबर में हुए चुनावों में AASU एक राजनीतिक इकाई, असम गाना परिषद में परिवर्तित हो गई, जिसने निर्णायक जीत हासिल की। हालांकि, बोडो जनजातियों के साथ तनाव बना रहा, जिससे एक समाधान अभी भी लंबित है।

- मिजोरम: 1986 में, एक समझौते ने मिजो विद्रोहियों द्वारा हथियार डालने की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट, ललदेंगा के नेतृत्व में, फरवरी 1987 में सत्ता में आया।

- पश्चिम बंगाल: GNLF, जो दार्जिलिंग में नेपाली-भाषी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, ने एक अलग राज्य की मांग की। राजीव गांधी के साथ वार्ता के बाद, उन्होंने इसके बजाय एक स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना पर सहमति जताई।

- त्रिपुरा: जनजातियों और बांग्लादेशियों के बीच झड़पों ने त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स (TNV) के उभरने का कारण बना, जिन्होंने आतंकवादी तरीकों को अपनाया। इससे अगस्त 1988 में एक ज्ञापन जारी हुआ, जिसमें TNV ने हिंसा से खुद को मुक्त करने, अलगाववादी आकांक्षाओं को छोड़ने और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के लिए बातचीत करने पर सहमति जताई।

- जम्मू और कश्मीर: राजनीतिक परिवर्तनों से जन असंतोष उत्पन्न हुआ। 1987 के चुनाव, जो धांधली से भरे थे, ने निराशा और गुस्से को बढ़ावा दिया, जिससे कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत हुई। कुछ कश्मीरी युवाओं ने पाकिस्तान से सहायता मांगी, जिससे भारतीय सरकार के लिए स्थिति जटिल हो गई।

अनेक संघर्षों के बावजूद, इस अवधि में सकारात्मक विकास भी हुए जिन्हें मान्यता मिलनी चाहिए।

राजीव वर्षों के दौरान घरेलू मोर्चे पर सकारात्मक परिवर्तन

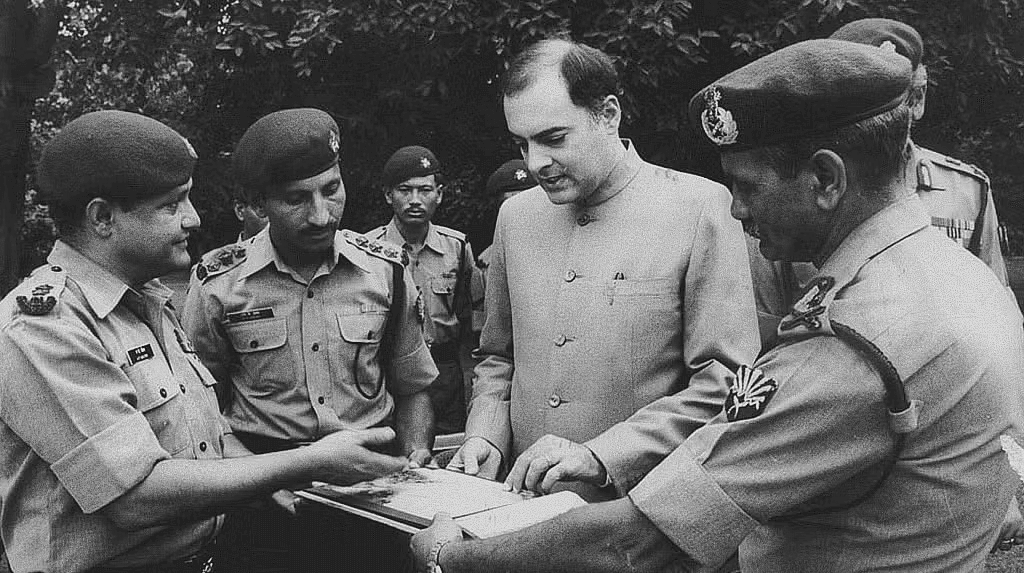

राजीव गांधी जनता को संबोधित करते हुए

मुख्य पहलों और सुधारों

- अपनी पार्टी में प्रणाली में परिवर्तन: प्रधान मंत्री ने अपनी राजनीतिक पार्टी को सुधारने का प्रयास किया। उन्हें असमर्थता, भ्रष्टाचार, और अंधी वफादारी पसंद नहीं थी। उन्होंने युवा और ऊर्जावान नेताओं को शामिल करने का प्रयास किया, हालांकि पारंपरिक प्रथाएँ बनी रहीं।

- ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को कम करना: प्रधान मंत्री ने सरकारी कार्यों को सरल बनाने के लिए काम किया। उनका उद्देश्य अनावश्यक नियमों को कम करना और नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और अनुकूल बनाना था।

- एंटी-डिफेक्शन अधिनियम: प्रधान मंत्री के रूप में उनका एक प्रारंभिक कदम 1985 में एक कानून पारित करना था, जिसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अगले चुनाव तक पार्टियाँ बदलने से रोका। यह राजनीति में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने के लिए था।

- पर्यावरणीय कानून: भोपाल में हुई बड़ी घटना के बाद, प्रधान मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जो आपदा के जवाब में था, जिसने सरकार को औद्योगिक सुरक्षा के लिए उद्योगों को विनियमित करने का अधिकार दिया।

- स्थानीय सरकार में सुधार: उन्होंने पहचाना कि कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन (पंचायती राज) प्रभावी नहीं था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सुधारने के लिए नियमित स्थानीय चुनावों के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह कानून उनके कार्यकाल के दौरान लागू नहीं हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य भविष्य में प्रशासन में सुधार करना था।

- आर्थिक उदारीकरण की दिशा में पहले कदम: उनकी सरकार का पहला बजट आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास था। इसने प्रतिबंधों को कम किया, लाइसेंसिंग को सरल बनाया, और व्यापार नियमों को अधिक लचीला बनाया। इन परिवर्तनों ने व्यवसायों को लाभ पहुँचाया, लेकिन साथ ही राजनीति और व्यापार नेताओं के बीच संबंधों को भी मजबूत किया।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम: 1989 में, उन्होंने दो रोजगार पहलों को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बनाई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक नौकरी के अवसरों का सृजन करना था।

- प्रौद्योगिकी मिशन: विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए छह मिशन शुरू किए गए। इनका लक्ष्य जल गुणवत्ता में सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाना, खाद्य तेल के आयात को कम करना, स्वास्थ्य में सुधार, साक्षरता को बढ़ावा देना, और दूरसंचार को उन्नत करना था।

- कंप्यूटराइजेशन: उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा दिया। कंप्यूटर के घटकों पर करों को कम करके और विदेशी कंपनियों को बाजार में प्रवेश की अनुमति देकर, भारत सॉफ्टवेयर निर्यात में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा।

- शिक्षा नीति: 1986 में, एक नई शिक्षा नीति पेश की गई, जो समान शैक्षिक अवसरों पर केंद्रित थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को देशभर में प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं को सुधारने के लिए शुरू किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) की स्थापना वयस्क शिक्षा को समर्थन देने के लिए की गई, और नवोदय विद्यालय को merit के आधार पर वंचित बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।

राजीव गांधी युग में नकारात्मक पहलू

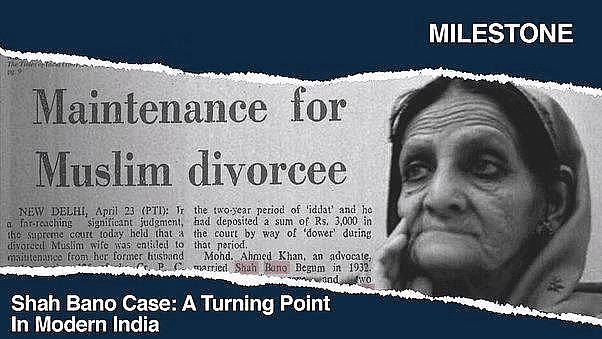

शाह बानो मामला

- 1985 में, सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया, जो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला थीं, यह कहते हुए कि उनके पूर्व पति को उन्हें मासिक भरण-पोषण प्रदान करना चाहिए क्योंकि वे आत्मनिर्भर नहीं थीं और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया था।

- न्यायालय ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

- इस निर्णय का कड़ा विरोध किया गया, विशेषकर रूढ़िवादी मुसलमानों द्वारा, जिसने संसद में मुस्लिमों को धारा 125 से बाहर करने के लिए एक विधेयक लाने का कारण बना।

- मंत्री आरिफ मोहम्मद खान के विरोध के बावजूद, यह विधेयक 1986 में पारित किया गया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया।

बाबरी मस्जिद के दरवाजों का खोलना

- बाबरी मस्जिद, अयोध्या में, कई वर्षों तक एक विवादित स्थल रहा। 1986 में, फैजाबाद के एक न्यायाधीश ने मस्जिद के दरवाजे सार्वजनिक प्रार्थना के लिए खोलने का आदेश दिया।

- यह निर्णय राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया, जिसका उद्देश्य शाह बानो मामले से उपजे विरोध को कम करना था।

- हालांकि, इसने तनाव को कम करने के बजाय, स्थल पर एक हिंदू मंदिर के निर्माण की मांगों को बढ़ा दिया।

- विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे समूहों ने मस्जिद के ध्वंस की मांगों को और अधिक जोरदार बना दिया।

बोफोर्स स्कैंडल

- मार्च 1986 में, भारत ने स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स के साथ एक महत्वपूर्ण हथियार सौदा किया।

- हालांकि, अगले वर्ष रिपोर्ट सामने आई जिसमें आरोप लगाया गया कि शीर्ष भारतीय राजनीतिज्ञों, रक्षा अधिकारियों और स्वीडिश प्रतिनिधियों को रिश्वत दी गई थी।

- जांच पत्रकार चित्रा सुबरामण्यम ने खुलासा किया कि 64 करोड़ रुपये से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें ओटावियो क्वात्रोचि भी शामिल थे, जो गांधी परिवार से जुड़े थे।

- इस स्कैंडल ने राजीव गांधी की छवि को एक स्वच्छ नेता के रूप में धूमिल कर दिया, जिससे उन्हें 'मिस्टर क्लीन' उपनाम मिला।

प्रेस स्वतंत्रता विधेयक

- जुलाई 1988 में, बोफोर्स स्कैंडल के जवाब में, राजीव गांधी ने प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक विवादास्पद विधेयक पेश किया।

- इस विधेयक ने 'अपराधी आरोप' और 'अशिष्ट लेखन' के लिए समाचार पत्र संपादकों या मालिकों पर जेल की सजा लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसके परिभाषाएँ राज्य द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

- इस कदम को जांच पत्रकारिता को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया।

- हालांकि, यह विधेयक अंततः वापस ले लिया गया, लेकिन इसने पहले से ही सरकार की प्रतिष्ठा को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई।

ये उदाहरण राजीव गांधी सरकार द्वारा संवेदनशील मुद्दों को संभालने में सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विवाद और नकारात्मक सार्वजनिक धारणा उत्पन्न हुई।

राजीव वर्षों के दौरान कृषक अशांति

कृषि अशांति

- 1987 में, एक गंभीर सूखे ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर ओडिशा के कलाहांडी जिले में, महत्वपूर्ण संकट पैदा किया।

- इस अवधि के दौरान, किसान संगठनों का गठन शुरू हुआ, जिसमें शेतकारी संघटना के शरद जोशी और भारतीय किसान संघ के महेंद्र सिंह टिकैत जैसे प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- शेतकारी संघटना महाराष्ट्र में सक्रिय थी, जो किसानों के अधिकारों के लिए वकालत कर रही थी, जबकि भारतीय किसान संघ ने पंजाब और हरियाणा में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

- इन नेताओं ने "भारत" (ग्रामीण हृदयभूमि) और "भारत" (शहरी मध्यवर्ग) के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया, यह तर्क करते हुए कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ ग्रामीण आवश्यकताओं की अनदेखी कर रही थीं।

- इन संगठनों की मुख्य मांगों में कृषि उत्पादों के लिए उच्च कीमतें और कृषि उपयोग के लिए सब्सिडी युक्त बिजली शामिल थी।

- यह महत्वपूर्ण है कि इन संगठनों ने मुख्यतः अमीर और मध्यस्तरीय किसानों का प्रतिनिधित्व किया, न कि ग्रामीण समाज के सबसे गरीब वर्गों का।

विदेशी संबंध

राजीव गांधी की विदेश नीति ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारत की परमाणु अस्पष्टता को बनाए रखा। उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ संवाद किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) विमानों की आपूर्ति की योजनाएँ रद्द कर दी गईं।

पश्चिम की ओर बढ़ने के बावजूद, राजीव गांधी ने वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत की। उन्होंने 1988 में संयुक्त राष्ट्र में एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें परमाणु हथियारों से मुक्त एक विश्व की परिकल्पना की गई, और सभी देशों से इन हथियारों को समाप्त करने का आह्वान किया।

राजीव गांधी की अंतरराष्ट्रीय सहायता:

- 1986 में, भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन फूल खिल रहे हैं' के दौरान सेशेल्स में एक अधिग्रहण को सफलतापूर्वक विफल किया।

- 1988 में, भारतीय बलों ने 'ऑपरेशन कैक्टस' के तहत मालदीव में एक तख्तापलट को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। यह ऑपरेशन उन लोगों द्वारा समर्थित तख्तापलट को विफल करने के लिए था जो एक अलग तमिल राज्य की मांग कर रहे थे।

राजीव गांधी की चीन की ऐतिहासिक यात्रा

- दिसंबर 1988 में, राजीव गांधी 1954 में जवाहरलाल नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस यात्रा ने भारत-चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

- इस यात्रा से पहले, 1986-87 में सुमदोरोंग चू पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव था।

- राजीव गांधी की यात्रा ने बेहतर संबंधों की शुरुआत की, जिसमें दोनों देशों ने सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आर्थिक समूह स्थापित करने पर सहमति जताई।

श्रीलंका में आईपीकेएफ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना

- बिगड़ता श्रीलंका: बहुसंख्यक सिंहल जनसंख्या और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी भाषा को सिंहली के साथ समान मान्यता की मांग कर रहे थे।

- हिंसक मोड़: तमिलों के खिलाफ भेदभाव के कारण बढ़ते विरोध और हिंसा हुई। विभिन्न सशस्त्र समूहों, जिसमें लिट्टे (LTTE) शामिल था, ने श्रीलंकाई बलों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू किया।

- तमिलनाडु संबंध: भारत के तमिलनाडु ने श्रीलंकाई तमिलों के साथ मजबूत संबंध महसूस किया। राज्य सरकार ने सहानुभूति व्यक्त की, और माना जाता है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने गुप्त रूप से तमिल उग्रवादियों का समर्थन किया।

- जाफना की घेराबंदी: श्रीलंकाई बलों ने जाफना, एक तमिल-प्रधान क्षेत्र, की घेराबंदी की। राजीव गांधी ने शुरुआत में कूटनीति का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें बाधित किया गया, तो उन्होंने राहत सामग्री गिराने का सहारा लिया।

- भारत-श्रीलंका शांति समझौता: जुलाई 1987 में, राजीव गांधी को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। एक समझौता हुआ जिसमें तमिल क्षेत्रों को स्वायत्तता, सैनिकों की वापसी, और उग्रवादियों के निरस्त्रीकरण का वादा किया गया। लिट्टे की कुछ विशेष मांगें थीं, जो असहमति का कारण बनीं।

- भारतीय शांति रक्षा बल (IPKF): भारत ने शांति बनाए रखने के लिए आईपीकेएफ को तैनात किया, जिसमें द्वीप की भूगोल, तमिलनाडु के साथ भावनात्मक संबंध, और सिंहलियों से असंतोष के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- सैन्य साक्षात्कार: आईपीकेएफ ने लिट्टे के मुख्यालय पर नियंत्रण प्राप्त किया, लेकिन उग्रवादी पीछे हट गए, जिससे एक लंबा और महंगा संघर्ष हुआ।

- आईपीकेएफ को वापस बुलाने का दबाव: भारत में आईपीकेएफ की वापसी की सार्वजनिक मांग बढ़ गई।

- हत्या: श्रीलंका में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना गंभीर राजनीतिक परिणामों का कारण बनी, जिसके परिणामस्वरूप राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक चुनावी अभियान के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई।

राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया, जो दुखद रूप से उनकी हत्या के साथ समाप्त हुआ।

1989 के आम चुनाव

नवंबर 1989 में, लोकसभा के लिए आम चुनाव आयोजित किए गए। इस दौरान, वी.पी. सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने जन मोर्चा की स्थापना की, जो अंततः विभिन्न पार्टियों के एक गठबंधन में विकसित हुआ, जिसमें जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल, और कांग्रेस (एस) शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप जनता दल का गठन हुआ।

जनता दल का प्राथमिक उद्देश्य राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का विरोध करने वाले केंद्रीय दलों को एकजुट करना था।

राष्ट्रीय मोर्चा का गठन

- इसके बाद, जनता दल ने कई क्षेत्रीय पार्टियों, जैसे कि डीएमके, तेलुगू देशम पार्टी, और असोम गाना परिषद के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे राष्ट्रीय मोर्चा कहा गया। यह गठबंधन राजीव गांधी के प्रशासन के खिलाफ एक एकीकृत विपक्ष प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता था।

1989 के चुनावों ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि कोई भी एकल पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। यह स्थिति गठबंधन राजनीति और संभावित राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण क्षण थी।

दिसंबर 1989 में, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाने का निर्णय लिया, जिससे भारत में एक नए राजनीतिक परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त हुआ।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|