लक्ष्मीकांत सारांश: महत्वपूर्ण निर्णय और उनका प्रभाव - 1 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

1. रोमेंश थापर मामला (1950)

1. रोमेंश थापर मामला (1950)

- मामले का नाम: रोमेंश थापर बनाम मद्रास राज्य

- निर्णय का वर्ष: 1950

- लोकप्रिय नाम: क्रॉस रोड्स मामला

- संबंधित विषय/मुद्दा: प्रेस की स्वतंत्रता

- संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इसने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है। यह स्वतंत्रता वितरण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मद्रास सरकार का आदेश, जो बंबई में प्रकाशित साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका क्रॉस रोड्स के प्रवेश और वितरण पर प्रतिबंध लगाता था, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया। यह प्रतिबंध मद्रास पब्लिक ऑर्डर अधिनियम, 1949 की धारा 9(1-ए) के तहत जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संगठनों और सार्वजनिक शिक्षा के लिए आधारभूत है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1st Amendment Act (1951) ने अनुच्छेद 19(2) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "सार्वजनिक व्यवस्था" को एक उचित प्रतिबंध के रूप में जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर ही लगाए जा सकते हैं। अदालत ने यह कहते हुए सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया कि सामान्य या स्थानीय सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वैध आधार नहीं हैं। "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्द को आंतरिक नियमों के प्रवर्तन से उत्पन्न शांति की स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया गया।

2. ए.के. गोपालन मामला (1950)

2. ए.के. गोपालन मामला (1950)

- मामले का नाम: ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

- निर्णय का वर्ष: 1950

- लोकप्रिय नाम: निवारक निरोध मामला

- संबंधित विषय/मुद्दा: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

- संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 21 और 22

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इसने विवादित निवारक निरोध अधिनियम (1950) की धारा 14 को असंवैधानिक घोषित किया, यह कहते हुए कि यह अनुच्छेद 22 के तहत гарантित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के शेष भाग को वैध और प्रभावी घोषित किया, यह स्पष्ट करते हुए कि इस धारा की अनुपस्थिति से विधायी स्वरूप, संरचना या उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यह कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अर्थ शारीरिक शरीर की स्वतंत्रता है, अर्थात शारीरिक रोकथाम या निरोध से स्वतंत्रता।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण (प्रतिबंधात्मक) व्याख्या अपनाई, जिसे 'पाठ्यक दृष्टिकोण' के रूप में जाना जाता है। इसने कहा कि अनुच्छेद 21 में 'कानून' का अर्थ राज्य द्वारा बनाए गए कानून से है, न कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से। इसलिए, अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को अमेरिकी शब्द 'कानूनी प्रक्रिया' के समान नहीं माना जा सकता। इस घोषणा का अर्थ है कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमाने कार्यकारी कार्यों के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमाने विधायी कार्यों के खिलाफ। यह व्याख्या लगभग तीन दशकों (1950 से 1978) तक प्रचलित रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने मनका गांधी मामले (1978) में इस निर्णय को पलटा।

3. चम्पाकम दोरायराजन मामला (1951)

3. चम्पाकम दोरायराजन मामला (1951)

- मामले का नाम: मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोरायराजन

- निर्णय का वर्ष: 1951

- लोकप्रिय नाम: शैक्षिक संस्थानों में सामुदायिक आरक्षण

- संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15, 29, और 46

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, मद्रास सरकार द्वारा जारी सामुदायिक जी.ओ. को निरस्त करते हुए। जी.ओ. ने विभिन्न समुदायों के लिए सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों का अनुपातिक आरक्षण प्रदान किया, ताकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर सामुदायिक जी.ओ. अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। इसने यह भी कहा कि निर्देशात्मक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को लागू नहीं कर सकते हैं और इन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अनुपालन करना चाहिए।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1st Amendment Act (1951) के तहत अनुच्छेद 15 में एक नया उपबंध (4) जोड़ा गया। यह उपबंध राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप, इस निर्णय का प्रभाव समाप्त हो गया।

4. शंकारी प्रसाद मामला (1951)

4. शंकारी प्रसाद मामला (1951)

- मामले का नाम: शंकारी प्रसाद बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 1951

- लोकप्रिय नाम: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

- संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग III में निर्धारित मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार शामिल है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने या हटाने के उद्देश्य से एक संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत शून्य नहीं है। अदालत ने 1st Amendment Act (1951) की वैधता को बरकरार रखा, जिसने अनुच्छेद 31A और 31B के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने विधायी कानून (सामान्य कानून) और संविधान संशोधन कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच अंतर किया। इसने संसद की सामान्य विधायी शक्ति को उसकी संविधान संशोधन शक्ति से अलग किया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' की परिभाषा सामान्य कानून से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए संविधान संशोधन कानून को शामिल नहीं किया गया। इसलिए, इसने स्थापित किया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, यह अस्वीकार करते हुए कि मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं की जा सकती। यह निर्णय एक दशक और आधे (1951 से 1967) तक प्राधिकृत रहा। हालांकि इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में पुनः पुष्टि की गई, अंततः इसे गोलक नाथ मामले (1967) में पलटा गया।

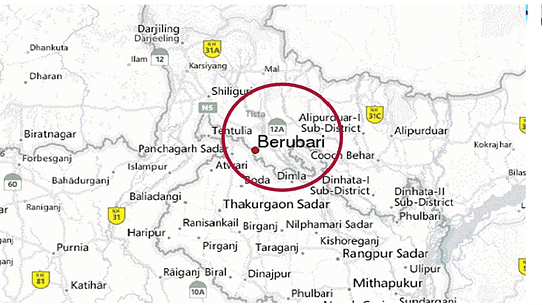

5. बेरूबारी यूनियन मामला (1960)

5. बेरूबारी यूनियन मामला (1960)

- मामले का नाम: बेरूबारी यूनियन बनाम अज्ञात

- निर्णय का वर्ष: 1960

- लोकप्रिय नाम: विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

- संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और पहली अनुसूची

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र के हस्तांतरण तक नहीं पहुंचती। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के घटक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसलिए, विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जो पहली अनुसूची में परिवर्तनों की अनुमति देता है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 9वीं संशोधन अधिनियम (1960) के निर्माण को प्रेरित किया, जो कुछ क्षेत्रों, जिसे पश्चिम बंगाल में बेरूबारी यूनियन कहा जाता है, का पाकिस्तान को हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करता है। यह हस्तांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नून समझौता) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, विशेष रूप से बेरूबारी यूनियन और कुच-बिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान को संबोधित करते हुए।

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

- मामले का नाम: के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

- निर्णय का वर्ष: 1961

- लोकप्रिय नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

- संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: एन/ए

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय को समर्थन देते हुए नानावती की धारा 302 के तहत हत्या के लिए सजा और जीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने जूरी प्रणाली की कमियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप इसके उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले के बावजूद, देश में कुछ जूरी परीक्षण जारी रहे। हालांकि, 1973 में नए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के पारित होने से भारत में जूरी प्रणाली का परीक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त, नानावती को तीन साल जेल में बिताने के बाद राज्यपाल द्वारा माफी दी गई।

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

- मामले का नाम: आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

- निर्णय का वर्ष: 1967

- लोकप्रिय नाम: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

- संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शंकारी प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पूर्व निर्णयों को पलट दिया। इसने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून के रूप में माना जाता है। हालांकि, इसने कहा कि 1st Amendment Act (1951), 4th Amendment Act (1955), और 17th Amendment Act (1964) भविष्य के लिए वैध रहेंगे। यह निर्णय संभावित रूप से पुनर्विवेचन के सिद्धांत के अधीन था, जिसका अर्थ था कि इसका केवल आगे की ओर लागू होना था और पूर्व का प्रभाव नहीं था।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 24th Amendment Act (1971) लागू किया गया। इस संशोधन ने यह पुष्टि की कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार। इसने यह भी कहा कि एक संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप, इस संशोधन का उद्देश्य उपरोक्त निर्णय को पलटना था।

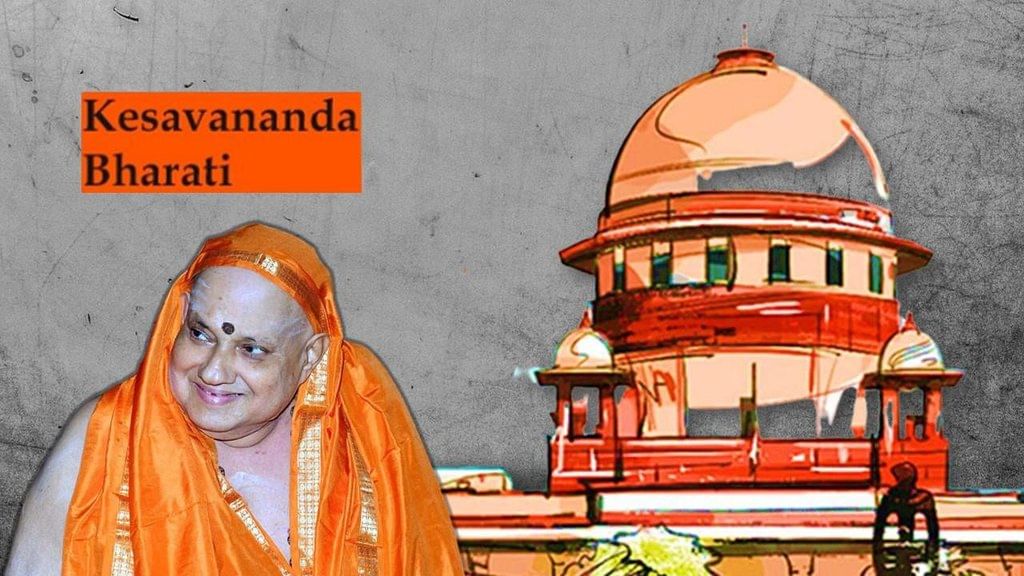

8. कैसवानंद भारती मामला (1973)

8. कैसवानंद भारती मामला (1973)

- मामले का नाम: कैसवानंद भारती बनाम केरल राज्य

- निर्णय का वर्ष: 1973

- लोकप्रिय नाम: मौलिक अधिकार मामला

- संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। इसने स्पष्ट किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधान संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते संविधान की 'बुनियादी संरचना' को छोड़कर। 24th Amendment Act (1971) और 25th Amendment Act (1971) के कुछ प्रावधानों को वैध ठहराया गया, जबकि बाद के कुछ हिस्सों को अमान्य घोषित किया गया। अदालत ने 29th Amendment Act (1971) को भी मान्य किया।

निर्णय का प्रभाव

यह ऐतिहासिक निर्णय संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। बाद के मामलों ने इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अवसरों पर बुनियादी संरचना के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के जवाब में, 42nd Amendment Act (1976) ने संसद को संविधान में अनियंत्रित संशोधनों की अनुमति दी, जिसे आगे के मामले में स्पष्ट किया गया।

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

- मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

- निर्णय का वर्ष: 1975

- लोकप्रिय नाम: चुनाव मामला

- संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान की बुनियादी संरचना, 329A (रद्द)

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की। इसने 39th Amendment Act (1975) के अनुच्छेद 329A के अनुच्छेद (4) को अमान्य कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी अदालतों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित करने के कारण संसद की संशोधन शक्ति से परे था।

निर्णय का प्रभाव

कैसवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों के फैसलों के बाद, 42nd Amendment Act (1976) ने अनुच्छेद 368 में उपबंध (4) और (5) जोड़े। उपबंध (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों, जिनमें मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन भी शामिल हैं, को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपबंध (5) ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं रखी। ये उपबंध बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कमजोर करने का उद्देश्य रखते थे, जिसे संसद की संशनिर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1st Amendment Act (1951) ने "सार्वजनिक व्यवस्था" को Article 19(2) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में जोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल उन आधारों पर लगाए जा सकते हैं जो Article 19(2) में उल्लेखित हैं। न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि सार्वजनिक व्यवस्था के सामान्य या स्थानीय उल्लंघन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वैध आधार नहीं हैं। "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्द को राजनीतिक समाज के भीतर सरकार द्वारा लागू आंतरिक नियमों के परिणामस्वरूप शांति की स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया गया।

1. A.K. गोपालन मामला (1950)

मामले का नाम: A.K. गोपालन बनाम राज्य मद्रास

निर्णय का वर्ष: 1950

प्रसिद्ध नाम: निवारक निरोध मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 21 और 22

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

इसने निवारक निरोध अधिनियम (1950) की धारा 14 को अमान्य कर दिया, यह कहते हुए कि यह अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के शेष हिस्से को मान्य और प्रभावी घोषित किया, यह जोर देते हुए कि इस धारा के अभाव से कानून की प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में बदलाव नहीं होता। इसके अलावा, यह कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अर्थ भौतिक शरीर की स्वतंत्रता है, अर्थात्, भौतिक रोकथाम या निरोध से स्वतंत्रता। और यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यकारी कार्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, न कि विधायी कार्यों के खिलाफ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण (प्रतिबंधात्मक) व्याख्या अपनाई, जिसे 'पाठक दृष्टिकोण' कहा जाता है। इसने कहा कि अनुच्छेद 21 में 'कानून' का अर्थ राज्य द्वारा बनाए गए कानून से है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से नहीं। इसलिए, अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को अमेरिकी अभिव्यक्ति 'कानून की उचित प्रक्रिया' के समान नहीं समझा जा सकता। यह घोषणा इस बात का संकेत देती है कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमाने कार्यकारी कार्यों के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमाने विधायी कार्यों के खिलाफ। यह व्याख्या लगभग तीन दशकों (1950 से 1978) तक प्रचलित रही जब सर्वोच्च न्यायालय ने, मनका गांधी मामले (1978) में, इस निर्णय को पलट दिया और अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या अपनाई।

2. चम्पकम दोरैराजन मामला (1951)

मामले का नाम: राज्य मद्रास बनाम चम्पकम दोरैराजन

निर्णय का वर्ष: 1951

प्रसिद्ध नाम: शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामुदायिक आरक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15, 29, और 46

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, मद्रास सरकार द्वारा जारी सामुदायिक G.O. को निरस्त करते हुए। G.O. ने विभिन्न समुदायों के लिए सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों के अनुपातिक आरक्षण का प्रावधान किया था, ताकि अनुच्छेद 46 के तहत पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर सामुदायिक G.O. अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। इसने यह भी कहा कि निर्देशात्मक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को ओवरराइड या सीमित नहीं कर सकते हैं और उन्हें मौलिक अधिकारों के अनुसार ही चलाना चाहिए।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1st Amendment Act (1951) में अनुच्छेद 15 में एक नया उपबंध (4) जोड़ा गया। यह उपबंध राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसलिए, इस निर्णय का प्रभाव समाप्त हो गया।

3. शंकारी प्रसाद मामला (1951)

मामले का नाम: शंकारी प्रसाद बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1951

प्रसिद्ध नाम: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार शामिल है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या समाप्त करने के लिए किए गए संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के तहत अमान्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने 1st Amendment Act (1951) की वैधता को बनाए रखा, जिसने अनुच्छेद 31A और 31B को पेश करके संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी कानून (साधारण कानून) और संविधान संशोधन कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच अंतर किया। इसने संसद की साधारण विधायी शक्ति को उसकी घटक शक्ति से अलग किया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' का अर्थ साधारण कानून से है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया घटक कानून शामिल नहीं है। इसलिए, इसने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, यह विचार करते हुए कि मौलिक अधिकारों को अविचलित नहीं माना जा सकता। यह निर्णय एक दशक और आधे (1951 से 1967) तक प्रभावी रहा। हालांकि, इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में पुनः पुष्टि की गई, लेकिन अंततः यह गोलक नाथ मामले (1967) में पलट दिया गया।

4. बेरोबारी यूनियन मामला (1960)

मामले का नाम: बेरोबारी यूनियन बनाम अज्ञात

निर्णय का वर्ष: 1960

प्रसिद्ध नाम: एक विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और पहला अनुसूची

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र के हस्तांतरण में विस्तारित नहीं होती। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के घटक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसलिए, विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जो पहले अनुसूची में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 9वीं संशोधन अधिनियम (1960) के पारित होने को प्रेरित किया, जिससे कुछ क्षेत्र, जिसे पश्चिम बंगाल में बेरोबारी यूनियन कहा जाता है, पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया। यह हस्तांतरण 1958 के भारत-पाकिस्तान समझौते (नेहरू-नून समझौता) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जिसमें विशेष रूप से बेरोबारी यूनियन और कूचबिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया।

5. के.एम. नानावती मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

प्रसिद्ध नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: एन/ए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, नानावती को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए दंडित करते हुए और उसकी पत्नी के प्रेमी की हत्या के लिए जीवन कारावास की सजा सुनाई।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने जूरी प्रणाली की कमियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इसे समाप्त कर दिया गया। इस मामले के बावजूद, देश में कुछ जूरी परीक्षण जारी रहे। हालांकि, 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के पारित होने से भारत में जूरी परीक्षण प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त, नानावती, जो तीन साल जेल में बिताने के बाद, राज्यपाल द्वारा माफी दी गई।

6. I.C. गोलक नाथ मामला (1967)

मामले का नाम: I.C. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

प्रसिद्ध नाम: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शंकारी प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पूर्व निर्णयों को पलट दिया। इसने घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून माना जाता है। हालाँकि, इसने निर्दिष्ट किया कि 1st Amendment Act (1951), 4th Amendment Act (1955), और 17th Amendment Act (1964) भविष्य के लिए वैध रहेंगे। यह निर्णय संभावित ओवररुलिंग के सिद्धांत के अधीन था, जिसका अर्थ है कि इसका केवल भविष्य की ओर देखने वाला आवेदन था और इसका पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं था।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 24वें संशोधन अधिनियम (1971) को पारित किया गया। यह संशोधन इस बात की पुष्टि करता है कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार। इसने यह भी निर्धारित किया कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून नहीं माना जाएगा। इसलिए, यह संशोधन उपरोक्त निर्णय को ओवरराइड करने का उद्देश्य रखता था।

7. केसवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

प्रसिद्ध नाम: मौलिक अधिकार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। इसने यह स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते कि संविधान की 'आधार संरचना' को संशोधित न किया जाए। 24वें संशोधन अधिनियम (1971) और 25वें संशोधन अधिनियम (1971) के कुछ प्रावधानों को मान्य किया गया, जबकि बाद के कुछ हिस्से अमान्य घोषित किए गए। न्यायालय ने 29वें संशोधन अधिनियम (1971) को भी मान्य किया।

निर्णय का प्रभाव

यह ऐतिहासिक निर्णय संविधान की आधार संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। इसके बाद के मामलों में इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का आकलन करने के लिए लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर आधार संरचना के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के जवाब में, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार प्रदान किया, जिसे आगे के मामले में विस्तार से समझाया गया।

8. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

प्रसिद्ध नाम: चुनाव मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान की आधार संरचना, 329A (रद्द किया गया)

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधार संरचना के सिद्धांत को पुनः पुष्टि की। इसने 39वें संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 329A के धारा (4) को अमान्य कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी अदालतों की अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संविधान की आधार संरचना को प्रभावित करता है, इसलिए यह संसद के संशोधन की शक्ति से अधिक था।

निर्णय का प्रभाव

केसवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में उपबंध (4) और (5) जोड़े। अनुच्छेद (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन भी शामिल हैं, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद (5) ने संसद की घटक शक्ति के तहत कोई सीमाएं नहीं होने की घोषणा की। ये उपबंध आधार संरचना के सिद्धांत को कमजोर करने का उद्देश्य रखते थे, जिसे संसद की संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

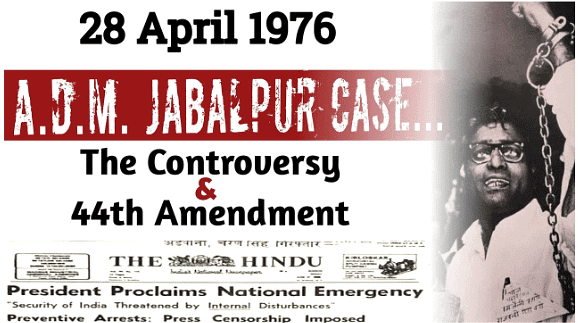

9. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

प्रसिद्ध नाम: हैबियस कॉर्पस मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 21 और 359

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 राज्य के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष भंडार है। यदि इस अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो फिर निरोधी व्यक्ति किसी भी आधार पर निरोध के वैधता को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर नहीं कर सकता। 27 जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश के कारण, कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस या किसी अन्य याचिका के लिए याचिका दायर करने के लिए खड़ा नहीं था। न्यायालय ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 की धारा 16A(9) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निर्णय का प्रभाव

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के

2. ए.के. गोपालन मामला (1950)

2. ए.के. गोपालन मामला (1950)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इसने विवादित प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट (1950) की धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि यह अनुच्छेद 22 के तहत सुनिश्चित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के शेष भाग को मान्य और प्रभावी घोषित किया, यह जोर देते हुए कि इस धारा की अनुपस्थिति से कानून की प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अर्थ शारीरिक शरीर की स्वतंत्रता है, यानी शारीरिक रोकथाम या हिरासत से स्वतंत्रता। इसके अलावा, यह बताया गया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यकारी कार्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, न कि विधायी कार्यों के खिलाफ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण (निषेधात्मक) व्याख्या अपनाई, जिसे 'पाठक दृष्टिकोण' कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में 'कानून' का अर्थ राज्य द्वारा बनाए गए कानून से है, न कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से। इसलिए, अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को अमेरिकी अभिव्यक्ति 'निष्पक्ष प्रक्रिया' के समान नहीं समझा जा सकता। इस घोषणा का अर्थ है कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्यों के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्यों के खिलाफ। यह व्याख्या लगभग तीन दशकों (1950 से 1978) तक प्रचलित रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने मनका गांधी मामले (1978) में इस निर्णय को पलट दिया और अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या अपनाई।

3. चंपकम दोरैराजन मामला (1951)

मामले का नाम: राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन

निर्णय का वर्ष: 1951

लोकप्रिय नाम: शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सांप्रदायिक आरक्षण

संबंधित विषय/निषेध: अनुच्छेद 15, 29, और 46

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, मद्रास सरकार द्वारा जारी सांप्रदायिक जी.ओ. को रद्द करते हुए। जी.ओ. ने विभिन्न समुदायों के लिए सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों के अनुपातिक आरक्षण का प्रावधान किया था, ताकि अनुच्छेद 46 के तहत पिछड़े वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल पर आधारित सांप्रदायिक जी.ओ. अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्देशात्मक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकते हैं और इन्हें मौलिक अधिकारों के अधीन होना चाहिए।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप 1st संशोधन अधिनियम (1951) के तहत अनुच्छेद 15 में एक नया उपबंध (4) जोड़ा गया। यह उपबंध राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप, इस निर्णय का प्रभाव निरस्त हो गया।

4. शंकर प्रसाद मामला (1951)

मामले का नाम: शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1951

लोकप्रिय नाम: संविधान में संशोधन की शक्ति

संबंधित विषय/निषेध: अनुच्छेद 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग III में सुनिश्चित मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को घटाने या समाप्त करने के उद्देश्य से संविधान संशोधन अधिनियम अमान्य नहीं है। कोर्ट ने 1st संशोधन अधिनियम (1951) की वैधता को बरकरार रखा, जिसने संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31A और 31B द्वारा सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने विधायी कानून (साधारण कानून) और संविधान संशोधन कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच भेद किया। कोर्ट ने संसद की साधारण विधायी शक्ति को इसके संविधान संबंधी शक्ति से अलग किया। कोर्ट ने यह दावा किया कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' का अर्थ साधारण कानून है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए संविधान संबंधी कानून शामिल नहीं हैं। इसलिए, यह स्थापित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, यह मानते हुए कि मौलिक अधिकारों को अछूत नहीं माना जा सकता। यह निर्णय एक दशक और आधा (1951 से 1967) तक प्राधिकृत रहा। हालांकि इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में दोबारा पुष्टि की गई, अंततः इसे गोलक नाथ मामले (1967) में पलट दिया गया।

5. बेरोबारी संघ मामला (1960)

मामले का नाम: बेरोबारी संघ बनाम अनजान

निर्णय का वर्ष: 1960

लोकप्रिय नाम: विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

संबंधित विषय/निषेध: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और प्रथम अनुसूची

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जिससे एक राज्य का क्षेत्र कम करने की अनुमति है, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को हस्तांतरित करने के लिए लागू नहीं होती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के घटक राज्यों के क्षेत्र के भीतर आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसलिए, भारतीय क्षेत्र का विदेशी राज्य को हस्तांतरित करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप 9वां संशोधन अधिनियम (1960) लागू किया गया, जिसने कुछ क्षेत्र, जिसे पश्चिम बंगाल में बेरोबारी संघ कहा जाता है, को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सक्षम बनाया। यह हस्तांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नून समझौता) की शर्तों के अनुसार किया गया, जो विशेष रूप से बेरोबारी संघ और कूच-बिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान को संबोधित करता है।

6. के.एम. नानावटी मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

लोकप्रिय नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/निषेध: निर्णय का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, नानावटी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए और उसकी पत्नी के प्रेमी के हत्या के लिए जीवन कारावास की सजा सुनाई।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने जूरी प्रणाली में कमियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप इसके समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले के बावजूद, देश में कुछ जूरी परीक्षण जारी रहे। हालांकि, 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने से भारत में जूरी परीक्षण प्रणाली का पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके अलावा, नानावटी, जो तीन साल जेल में बिताने के बाद, राज्यपाल द्वारा माफी दी गई।

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

मामले का नाम: आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

लोकप्रिय नाम: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/निषेध: निर्णय का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शंकर प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पूर्व निर्णयों को पलट दिया। इसने घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति मौलिक अधिकारों को घटाने या समाप्त करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत एक कानून माना जाता है। हालांकि, इसने यह भी निर्दिष्ट किया कि 1st संशोधन अधिनियम (1951), 4th संशोधन अधिनियम (1955), और 17वां संशोधन अधिनियम (1964) भविष्य के लिए मान्य रहेंगे। यह निर्णय संभावित अवहेलना के सिद्धांत के अधीन था, जिसका अर्थ है कि इसका केवल भविष्य के लिए लागू होना है न कि पूर्वव्यापी प्रभाव।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद 24वां संशोधन अधिनियम (1971) लागू किया गया। इस संशोधन ने पुष्टि की कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। इसने यह भी निर्धारित किया कि एक संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, यह संशोधन उपरोक्त निर्णय को पलटने के उद्देश्य से बनाया गया।

8. केसवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

लोकप्रिय नाम: मौलिक अधिकार मामला

संबंधित विषय/निषेध: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। इसने स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधान संबंधी शक्ति का उपयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते कि संविधान की 'मूल संरचना' को न छेड़ा जाए। 24वें संशोधन अधिनियम (1971) और 25वें संशोधन अधिनियम (1971) के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा गया, जबकि बाद के कुछ भागों को अमान्य घोषित किया गया। कोर्ट ने 29वें संशोधन अधिनियम (1971) को भी मान्यता दी।

निर्णय का प्रभाव

यह महत्वपूर्ण निर्णय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को पेश किया, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। इसके बाद के मामलों में इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का आकलन करने के लिए लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में मूल संरचना के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के जवाब में, 42वां संशोधन अधिनियम (1976) ने संसद को संविधान में संशोधन करने की अनियंत्रित शक्ति दी, जिसे आगे के मामले में स्पष्ट किया गया।

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

लोकप्रिय नाम: चुनाव मामला

संबंधित विषय/निषेध: संविधान की मूल संरचना, 329A (रद्द)

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को फिर से पुष्टि की। इसने अनुच्छेद 329A की धारा (4) को अमान्य कर दिया, जिसे 39वें संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा पेश किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है।

निर्णय का प्रभाव

केसवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वां संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में उपबंध (4) और (5) जोड़े। उपबंध (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भी शामिल हैं, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपबंध (5) ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संबंधी शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं लगाईं। ये उपबंध मूल संरचना के सिद्धांत को कमजोर करने के लिए बनाए गए थे, जिसे संसद की संशोधन शक्ति पर एक प्रतिबंध के रूप में मान्यता दी गई थी।

10. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

लोकप्रिय नाम: हैबियस कॉर्पस मामला

संबंधित विषय/निषेध: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 21 और 359

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 राज्य के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष भंडार है। यदि इस अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास हिरासत की वैधता को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 27 जून 1975 को राष्ट्रपति के आदेश के कारण, किसी भी व्यक्ति के पास अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस या किसी अन्य याचिका के माध्यम से हिरासत आदेश की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 की धारा 16A(9) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निर्णय का प्रभाव

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सीमित व्याख्या अपनाई, जो एक दोषपूर्ण निर्णय था। कोर्ट ने तर्क किया कि हैबियस कॉर्पस की कोई भी याचिका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रवर्तन के समान है, जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया। यह निर्णय आपातकाल (1975-77) के दौरान मौलिक अधिकारों के रक्षक और संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में विफल रहा। इसके बाद, 44वां संशोधन अधिनियम (1978) ने अनुच्छेद 359 में संशोधन किया, stating that the enforcement of the right to life and personal liberty under Article 21 cannot be suspended by a Presidential Order. इस संशोधन के आलोक में, इस मामले में निर्णय अब वैध नहीं माना जाता और केवल शैक्षणिक महत्व रखता है।

इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण (सीमित) व्याख्या अपनाई, जिसे 'पाठ्यात्मक दृष्टिकोण' कहा जाता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में 'कानून' शब्द का अर्थ राज्य द्वारा बनाए गए कानून से है, न कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से। इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ अमेरिकी अभिव्यक्ति 'दु प्रक्रिया ऑफ लॉ' के रूप में नहीं निकाला जा सकता। यह घोषणा यह संकेत करती है कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ। यह व्याख्या लगभग तीन दशकों (1950 से 1978) तक बनी रही, जब सर्वोच्च न्यायालय ने, मनका गांधी मामले (1978) में, इस निर्णय को पलटते हुए अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या अपनाई।

चंपाकम दोराईराजन मामला (1951)

मामले का नाम: मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन

निर्णय का वर्ष: 1951

प्रसिद्ध नाम: शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामुदायिक आरक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15, 29, और 46

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें मद्रास सरकार द्वारा जारी सामुदायिक जी.ओ. को निरस्त कर दिया गया। यह जी.ओ. विभिन्न समुदायों के लिए सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों का अनुपातिक आरक्षण प्रदान करता था, ताकि अनुच्छेद 46 के तहत पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म, जाति, और नस्ल के आधार पर सामुदायिक जी.ओ. अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि निर्देशात्मक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को न तो पार कर सकते हैं और न ही सीमित कर सकते हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड (4) जोड़ा गया, जिसे 1st Amendment Act (1951) के माध्यम से लागू किया गया। यह उपखंड राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इस प्रकार, इस निर्णय का प्रभाव समाप्त हो गया।

शंकारी प्रसाद मामला (1951)

मामले का नाम: शंकारी प्रसाद बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1951

प्रसिद्ध नाम: संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने या उनसे वंचित करने के उद्देश्य से संविधान संशोधन अधिनियम शून्य नहीं है। न्यायालय ने 1st Amendment Act (1951) की वैधता को स्वीकार किया, जिसने संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31A और 31B द्वारा सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी कानून (सामान्य कानून) और संविधान संशोधन कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच भेद किया। न्यायालय ने संसद की सामान्य विधायी शक्ति को उसकी संविधान निर्मात्री शक्ति से अलग किया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' शब्द सामान्य कानून से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए संविधान निर्मित कानून शामिल नहीं हैं। इसलिए, यह स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, यह धारणा खारिज करते हुए कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। यह निर्णय एक दशक और आधे (1951 से 1967) तक प्राधिकृत रहा। हालांकि इसे साज्जन सिंह मामले (1964) में फिर से पुष्टि की गई, लेकिन अंततः इसे गोलक नाथ मामले (1967) में पलट दिया गया।

बेरूबारी संघ मामला (1960)

मामले का नाम: बेरूबारी संघ बनाम अज्ञात

निर्णय का वर्ष: 1960

प्रसिद्ध नाम: एक विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और प्रथम अनुसूची

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी देश को हस्तांतरित करने के लिए विस्तारित नहीं होती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के संवैधानिक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसलिए, एक विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जिसके द्वारा प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया जा सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप 9वें संशोधन अधिनियम (1960) को लागू किया गया, जिसने कुछ क्षेत्र, जिसे पश्चिम बंगाल में बेरूबारी संघ के रूप में जाना जाता है, को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। यह हस्तांतरण 1958 के भारत-पाकिस्तान समझौते (नेहरू-नून समझौता) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जो विशेष रूप से बेरूबारी संघ और कूचबिहार की अनुलंबों के आदान-प्रदान से संबंधित था।

के.एम. नानावटी मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

प्रसिद्ध नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: एन/ए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें नानावटी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उसकी पत्नी के प्रेमी की हत्या के लिए जीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने जूरी प्रणाली में खामियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इसे समाप्त कर दिया गया। इस मामले के बावजूद, देश में कुछ जूरी परीक्षण जारी रहे। हालांकि, 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने के साथ भारत में जूरी परीक्षण प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त, नानावटी, जिन्होंने तीन साल जेल में बिताए, को राज्यपाल द्वारा माफी दी गई।

आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

मामले का नाम: आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

प्रसिद्ध नाम: संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 & 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शंकारी प्रसाद मामले (1951) और साज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पूर्व के निर्णयों को पलट दिया। न्यायालय ने यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को घटाने या समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून माना जाता है। हालांकि, उसने यह भी उल्लेख किया कि 1st Amendment Act (1951), 4th Amendment Act (1955), और 17th Amendment Act (1964) भविष्य के लिए वैध रहेंगे। यह निर्णय संभाव्य पलटाव के सिद्धांत के अधीन था, जिसका अर्थ था कि इसका प्रभाव केवल भविष्य की दिशा में होगा और इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 24वें संशोधन अधिनियम (1971) को लागू किया गया। इस संशोधन ने पुष्टि की कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार। यह भी कहा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून नहीं माना जाएगा। इसलिए, यह संशोधन उपरोक्त निर्णय को पलटने के उद्देश्य से था।

केसवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

प्रसिद्ध नाम: मौलिक अधिकारों का मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 & 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधान निर्मात्री शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते कि यह संविधान की 'मूल संरचना' को प्रभावित न करे। 24वें संशोधन अधिनियम (1971) और 25वें संशोधन अधिनियम (1971) के कुछ प्रावधानों को मान्य किया गया, जबकि बाद के कुछ भागों को अस्वीकृत कर दिया गया। न्यायालय ने 29वें संशोधन अधिनियम (1971) को भी मान्य किया।

निर्णय का प्रभाव

यह ऐतिहासिक निर्णय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को पेश करता है, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। बाद के मामलों में इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर मूल संरचना के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के जवाब में, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने संसद को संविधान में संशोधन करने का अनियंत्रित अधिकार दिया, जिसे बाद के मामले में और विस्तार से समझाया गया।

इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

प्रसिद्ध नाम: चुनाव मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान की मूल संरचना, 329A (रद्द)

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की पुष्टि की। इसने अनुच्छेद 329A के खंड (4) को अमान्य कर दिया, जिसे 39वें संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा पेश किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है।

निर्णय का प्रभाव

केसवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े। खंड (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भी शामिल हैं, को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। खंड (5) ने घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान निर्मात्री शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं हैं। ये खंड मूल संरचना के सिद्धांत को कमजोर करने के लिए बनाए गए थे, जिसे संसद की संशोधन शक्ति पर एक प्रतिबंध के रूप में मान्यता दी गई थी।

ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

प्रसिद्ध नाम: Habeas Corpus मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 21 & 359

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा

3. चंपकन दोरैराजन मामला (1951)

3. चंपकन दोरैराजन मामला (1951)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें मद्रास सरकार द्वारा जारी सामुदायिक जी.ओ. को रद्द कर दिया गया। यह जी.ओ. सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न समुदायों के लिए सीटों का अनुपातिक आरक्षण प्रदान करता था, जिसका उद्देश्य अनुचित वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना था, जो कि अनुच्छेद 46 के तहत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर सामुदायिक जी.ओ. अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्देशात्मक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को निरस्त या सीमित नहीं कर सकते हैं और उन्हें मौलिक अधिकारों के अधीन कार्य करना चाहिए।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15 में एक नया खंड (4) जोड़ा गया, जो कि 1st संशोधन अधिनियम (1951) के माध्यम से किया गया। यह खंड राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप, इस निर्णय का प्रभाव शून्य हो गया।

4. शंकर प्रसाद मामला (1951)

4. शंकर प्रसाद मामला (1951)

मामले का नाम: शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1951

प्रसिद्ध नाम: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार शामिल है। यह और स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत अमान्य नहीं है। अदालत ने 1st संशोधन अधिनियम (1951) की वैधता को बरकरार रखा, जिसने अनुच्छेद 31A और 31B के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने विधायी कानून (सामान्य कानून) और संविधान संबंधी कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच भेद किया। इसने संसद की सामान्य विधायी शक्ति को उसकी संविधान संबंधी शक्ति से अलग किया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' का अर्थ सामान्य कानून है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया संविधान संबंधी कानून शामिल नहीं है। इसलिए, यह स्थापित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, और मौलिक अधिकारों को अटूट नहीं माना जा सकता। यह निर्णय 15 वर्षों तक (1951 से 1967) प्राधिकारिता के रूप में बना रहा। हालांकि, इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में पुनः पुष्टि की गई, लेकिन अंततः गोलक नाथ मामले (1967) में इसे रद्द कर दिया गया।

5. बेरोबारी यूनियन मामला (1960)

5. बेरोबारी यूनियन मामला (1960)

मामले का नाम: बेरोबारी यूनियन बनाम अज्ञात

निर्णय का वर्ष: 1960

प्रसिद्ध नाम: विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और प्रथम अनुसूची

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने तक नहीं पहुंचती। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के घटक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसलिए, भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जो प्रथम अनुसूची में परिवर्तनों की अनुमति देता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 9वें संशोधन अधिनियम (1960) को लागू करने को प्रेरित किया, जिससे पश्चिम बंगाल में बेरोबारी यूनियन के रूप में जाने जाने वाले कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह स्थानांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नोंन समझौता) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जिसमें बेरोबारी यूनियन और कूच-बिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान को विशेष रूप से संबोधित किया गया।

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

प्रसिद्ध नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें नानावती को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी पत्नी के प्रेमी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और जीवन कैद की सजा दी गई।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने जूरी प्रणाली में कमियों को उजागर किया, जो अंततः इसके निरसन का कारण बना। इस मामले के बावजूद, कुछ जूरी परीक्षण देश में बने रहे। हालांकि, 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने के बाद भारत में जूरी परीक्षण प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त, नानावती को तीन वर्षों के कारावास के बाद, राज्यपाल द्वारा माफी दी गई।

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

मामले का नाम: आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

प्रसिद्ध नाम: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने पूर्व निर्णयों को पलटा, जिसमें शंकर प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1964) शामिल थे। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत एक कानून माना जाता है। हालांकि, इसने कहा कि 1st संशोधन अधिनियम (1951), 4th संशोधन अधिनियम (1955), और 17वें संशोधन अधिनियम (1964) भविष्य में मान्य रहेंगे। यह निर्णय भविष्य की दृष्टि से लागू होने के सिद्धांत के अधीन था, जिसका अर्थ है कि इसका केवल आगे की ओर प्रभाव था और पीछे की ओर नहीं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 24वें संशोधन अधिनियम (1971) को लागू किया गया। इस संशोधन ने पुष्टि की कि संसद किसी भी भाग को संशोधित करने की क्षमता रखती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार। इसने यह भी निर्दिष्ट किया कि एक संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून नहीं माना जाएगा। नतीजतन, यह संशोधन उपरोक्त निर्णय को रद्द करने का उद्देश्य रखता था।

8. केसवानंद भारती मामला (1973)

8. केसवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

प्रसिद्ध नाम: मौलिक अधिकार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलटा। इसने स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधान संबंधी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते कि संविधान की 'बेसिक स्ट्रक्चर' को न छेड़ा जाए। 24वें संशोधन अधिनियम (1971) और 25वें संशोधन अधिनियम (1971) के कुछ प्रावधानों को वैध ठहराया गया, जबकि बाद के कुछ हिस्सों को अमान्य घोषित किया गया। अदालत ने 29वें संशोधन अधिनियम (1971) को भी मान्य किया।

निर्णय का प्रभाव

यह ऐतिहासिक निर्णय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को पेश करता है, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। इसके बाद के मामलों में इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का आकलन करने के लिए लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उदाहरणों में बेसीक स्ट्रक्चर के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के जवाब में, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने संसद को संविधान में संशोधन करने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की।

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

प्रसिद्ध नाम: चुनाव मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, 329A (रद्द)

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की पुष्टि की। इसने अनुच्छेद 329A के खंड (4) को अमान्य कर दिया, जिसे 39वें संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा पेश किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव विवादों को सभी अदालतों की न्यायाधिकार से बाहर रखा। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से बाहर था क्योंकि इसने संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किया।

निर्णय का प्रभाव

केसवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े। खंड (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन शामिल हैं, को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। खंड (5) ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संबंधी शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं होने की घोषणा की। ये खंड बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को कमजोर करने के उद्देश्य से थे, जिसे संसद की संशोधन शक्ति पर एक प्रतिबंध के रूप में मान्यता दी गई थी।

10. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

10. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

प्रसिद्ध नाम: हैबियस कॉर्पस मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 21 और 359

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 राज्य के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष धारक है। यदि इस अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है, तो detenue को हिरासत की वैधता को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 27 जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश के कारण, कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस या किसी अन्य रिट के लिए याचिका नहीं दायर कर सकता था। अदालत ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 के धारा 16A(9) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निर्णय का प्रभाव

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की एक सीमित व्याख्या अपनाई, जो कि एक दोषपूर्ण निर्णय था। अदालत ने तर्क किया कि हैबियस कॉर्पस की याचिका का कोई दावा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रवर्तन के समान है। यह निर्णय आपातकाल (1975-77) के दौरान मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर की भूमिका को निभाने में विफल रहा। इसके बाद, 44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने अनुच्छेद 359 में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संशोधन के आलोक में, इस मामले में निर्णय अब मान्य नहीं माना जाता और केवल शैक्षणिक महत्व रखता है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1वीं संशोधन अधिनियम (1951) के माध्यम से अनुच्छेद 15 में एक नया उपबंध (4) जोड़ा गया। यह उपबंध राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप, इस निर्णय का प्रभाव निरस्त हो गया।

4. शंकारी प्रसाद मामला (1951)

मामले का नाम: शंकारी प्रसाद बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1951

लोकप्रिय नाम: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार शामिल है। यह आगे स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत अमान्य नहीं है। न्यायालय ने 1वीं संशोधन अधिनियम (1951) की वैधता को बरकरार रखा, जिसने अनुच्छेद 31A और 31B के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी कानून (सामान्य कानून) और संविधान संशोधन कानून (संविधान संशोधन अधिनियम) के बीच भेद किया। इसने संसद की सामान्य विधायी शक्ति को उसकी संविधान निर्माण शक्ति से अलग कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' का अर्थ सामान्य कानून से है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बने संविधान निर्माण कानून को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, यह स्थापित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, यह विचार खारिज करते हुए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह निर्णय एक दशक और आधे (1951 से 1967) तक प्राधिकृत रहा। हालाँकि, इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में पुनः पुष्टि की गई, लेकिन अंततः इसे गोलक नाथ मामले (1967) में पलट दिया गया।

5. बेरोबारी संघ मामला (1960)

मामले का नाम: बेरोबारी संघ बनाम अज्ञात

निर्णय का वर्ष: 1960

लोकप्रिय नाम: विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और पहली अनुसूची

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो एक राज्य के क्षेत्र को घटाने की अनुमति देती है, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने तक नहीं फैली है। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के घटक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। परिणामस्वरूप, भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जो पहली अनुसूची में परिवर्तनों की अनुमति देता है। न्यायालय ने यह भी बताया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 9वीं संशोधन अधिनियम (1960) के निर्माण को प्रेरित किया, जिसने पश्चिम बंगाल के बेरोबारी संघ के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। यह स्थानांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नून समझौता) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जो विशेष रूप से बेरोबारी संघ और कूच-बिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान को संबोधित करता है।

6. के.एम. नानावटी मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

लोकप्रिय नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: एन/ए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें नानावटी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और उसकी पत्नी के प्रेमी के हत्या के लिए जीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने जूरी प्रणाली में कमियों को उजागर किया, जो अंततः इसके उन्मूलन की ओर ले गया। इस मामले के बावजूद, देश में कुछ जूरी परीक्षण जारी रहे। हालांकि, 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियम ने भारत में जूरी परीक्षण प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके अलावा, नानावटी, जो तीन साल तक जेल में रहे, को गवर्नर द्वारा माफी दी गई।

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

मामले का नाम: आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

लोकप्रिय नाम: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शंकारी प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पिछले निर्णयों को पलट दिया। इसने घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत एक कानून माना जाता है। हालांकि, इसने यह निर्दिष्ट किया कि 1वीं संशोधन अधिनियम (1951), 4वीं संशोधन अधिनियम (1955), और 17वीं संशोधन अधिनियम (1964) भविष्य के लिए वैध रहेंगे। निर्णय को संभावित रूप से उलटने के सिद्धांत के अधीन रखा गया, जिसका अर्थ है कि इसका केवल भविष्य के लिए प्रभाव था और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 24वीं संशोधन अधिनियम (1971) को लागू किया गया। इस संशोधन ने पुष्टि की कि संसद किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार रखती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। इसने यह भी निर्धारित किया कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप, इस संशोधन का उद्देश्य उपरोक्त निर्णय को रद्द करना था।

8. केसवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

लोकप्रिय नाम: मौलिक अधिकार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। इसने स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधान निर्माण शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते कि संविधान की 'बुनियादी संरचना' को नष्ट नहीं किया जा सके। 24वीं संशोधन अधिनियम (1971) और 25वीं संशोधन अधिनियम (1971) के कुछ प्रावधानों को मान्य कर दिया गया, जबकि बाद के कुछ हिस्सों को अमान्य घोषित किया गया। न्यायालय ने 29वीं संशोधन अधिनियम (1971) को भी मान्य किया।

निर्णय का प्रभाव

यह ऐतिहासिक निर्णय संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत को पेश करता है, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। इसके बाद के मामलों में इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का आकलन करने के लिए लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर बुनियादी संरचना के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के जवाब में, 42वीं संशोधन अधिनियम (1976) ने संसद को संविधान में संशोधन करने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की, जिसे बाद के मामले में और स्पष्ट किया गया।

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

लोकप्रिय नाम: चुनाव मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान की बुनियादी संरचना, 329A (रद्द)

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की। इसने 39वीं संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 329A के खंड (4) को अमान्य कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि यह संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित करता है।

निर्णय का प्रभाव

केसवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वीं संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े। खंड (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भी शामिल हैं, को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। खंड (5) ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान निर्माण शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं रखीं। ये खंड बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कमजोर करने के उद्देश्य से जोड़े गए, जिसे संसद की संशोधन शक्ति पर रोक के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

10. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

लोकप्रिय नाम: हैबियस कॉर्पस मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 21 और 359

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 राज्य के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष भंडार है। यदि इस अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है, तो तब Detenu को हिरासत की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होगा। 27 जून 1975 को राष्ट्रपति के आदेश के कारण, किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस या किसी अन्य याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, ताकि हिरासत आदेश की वैधता को किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सके। न्यायालय ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 के धारा 16A(9) की संविधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निर्णय का प्रभाव

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या अपनाई, जो एक दोषपूर्ण निर्णय था। न्यायालय ने तर्क किया कि हैबियस कॉर्पस के लिए किसी भी दावे का अर्थ राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रवर्तन के रूप में था। यह निर्णय आपातकाल (1975-77) के दौरान मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में विफल रहा। बाद में, 44वीं संशोधन अधिनियम (1978) ने अनुच्छेद 359 में संशोधन किया, stating that the enforcement of the right to life and personal liberty under Article 21 cannot be suspended by a Presidential Order. इस संशोधन के आलोक में, इस मामले में निर्णय अब वैध नहीं माना जाता और केवल अकादमिक महत्व रखता है।

4. शंकारी प्रसाद मामला (1951)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति, अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार शामिल है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने या समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत अमान्य नहीं है। अदालत ने 1st संशोधन अधिनियम (1951) की वैधता को बरकरार रखा, जिसने अनुच्छेद 31A और 31B को पेश करके संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने विधायी कानून (सामान्य कानून) और संविधानिक कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच अंतर किया। इसने संसद की सामान्य विधायी शक्ति को उसकी संविधानिक शक्ति से अलग किया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' का अर्थ सामान्य कानून है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए संविधानिक कानून को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इसने स्थापित किया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, यह मानते हुए कि मौलिक अधिकार अटूट नहीं हैं। यह निर्णय डेढ़ दशक तक (1951 से 1967) प्राधिकृत रहा। हालांकि इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में दोबारा पुष्टि की गई, लेकिन अंततः इसे गोलकनाथ मामले (1967) में पलट दिया गया।

5. बेरूबारी संघ मामला (1960)

मामले का नाम: बेरूबारी संघ बनाम अनजान

निर्णय का वर्ष: 1960

लोकप्रिय नाम: एक विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और प्रथम अनुसूची

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को हस्तांतरित करने तक नहीं फैली है। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ की घटक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जिससे प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया जा सके। अदालत ने यह भी जोर दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 9वें संशोधन अधिनियम (1960) के गठन को प्रेरित किया, जिसने पश्चिम बंगाल में बेरूबारी संघ के रूप में जाने जाने वाले कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने की सुविधा दी। यह हस्तांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नून समझौते) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जो विशेष रूप से बेरूबारी संघ और कूच-बिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित था।

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

लोकप्रिय नाम: ज्यूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: एन/ए

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, नानावती को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी पत्नी के प्रेमी की हत्या के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा दी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने ज्यूरी प्रणाली की कमियों को उजागर किया, जो अंततः इसके उन्मूलन की ओर ले गई। इस मामले के बावजूद, देश में कुछ ज्यूरी परीक्षणों का संचालन जारी रहा। हालांकि, 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियमन ने भारत में ज्यूरी परीक्षण प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, नानावती, जिन्होंने तीन साल जेल में बिताए, को गवर्नर द्वारा क्षमा दी गई।

7. आई.सी. गोलकनाथ मामला (1967)

मामले का नाम: आई.सी. गोलक Nath बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

लोकप्रिय नाम: संसद की संविधान संशोधन की शक्ति

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शंकारी प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पूर्व निर्णयों को पलट दिया। इसने घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) के तहत एक कानून माना जाता है। हालांकि, इसने यह निर्दिष्ट किया कि 1st संशोधन अधिनियम (1951), 4th संशोधन अधिनियम (1955), और 17वें संशोधन अधिनियम (1964) भविष्य के लिए मान्य रहेंगे। यह निर्णय संभावित रूप से प्रभाव के सिद्धांत के अधीन था, जिसका अर्थ है कि इसका केवल आगे की ओर लागू होने का प्रभाव था और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 24वें संशोधन अधिनियम (1971) को पारित किया गया। इस संशोधन ने पुष्टि की कि संसद किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार रखती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 में बताए गए प्रक्रिया के अनुसार। इसने यह भी निर्धारित किया कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के अनुसार एक कानून नहीं माना जाएगा। इसलिए, यह संशोधन उपर्युक्त निर्णय को निरस्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

8. केशवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

लोकप्रिय नाम: मौलिक अधिकार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संसद की संविधान संशोधन की शक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 13 और 368

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोलकनाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। इसने स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, सिवाय 'मौलिक संरचना' के। 24वें संशोधन अधिनियम (1971) और 25वें संशोधन अधिनियम (1971) के कुछ प्रावधानों को मान्य किया गया, जबकि बाद के कुछ हिस्सों को अमान्य घोषित किया गया। अदालत ने 29वें संशोधन अधिनियम (1971) को भी मान्य किया।

निर्णय का प्रभाव

इस ऐतिहासिक निर्णय ने संविधान की मौलिक संरचना के सिद्धांत को पेश किया, जिसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया। इसके बाद के मामलों ने इस सिद्धांत को संविधान संशोधनों की वैधता का आकलन करने के लिए लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अवसरों पर मौलिक संरचना के तत्वों का विस्तार किया। इस निर्णय के उत्तर में, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने संसद को संविधान के संशोधन के लिए अनियंत्रित अधिकार दिया, जिसे आगे के मामले में समझाया गया है।

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

लोकप्रिय नाम: चुनाव मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: संविधान की मौलिक संरचना, 329A (रद्द)

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: -

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मौलिक संरचना के सिद्धांत की पुष्टि की। इसने 39वें संशोधन अधिनियम (1975) द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 329A के खंड (4) को अमान्य कर दिया, जो प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करता था। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि यह संविधान की मौलिक संरचना को प्रभावित करता था।

निर्णय का प्रभाव

केशवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े। खंड (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन भी शामिल हैं, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। खंड (5) ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधानिक शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं घोषित की। ये खंड मौलिक संरचना के सिद्धांत को कमजोर करने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जिसे संसद की संशोधन शक्ति पर एक प्रतिबंध के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

10. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

लोकप्रिय नाम: हैबियस कॉर्पस मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 21 और 359

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 राज्य के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष भंडार है। यदि इस अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है, तो डिटेन्यू को हिरासत की वैधता को चुनौती देने के लिए एक वाद याचिका दायर करने का कोई हक नहीं होगा। 27 जून 1975 को राष्ट्रपति के आदेश के कारण, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस या किसी अन्य वाद याचिका दायर करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। अदालत ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 के धारा 16A(9) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निर्णय का प्रभाव

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की एक संकुचित व्याख्या अपनाई, जो एक दोषपूर्ण निर्णय था। अदालत ने तर्क किया कि हैबियस कॉर्पस के किसी भी दावे का अर्थ राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रवर्तन है। यह निर्णय आपातकाल (1975-77) के दौरान मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में विफल रहा। इसके बाद, 44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने अनुच्छेद 359 को संशोधित किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संशोधन के आलोक में, इस मामले में निर्णय को अब वैध नहीं माना जाता है और यह केवल शैक्षणिक महत्व रखता है।

इस निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने विधायी कानून (साधारण कानून) और संविधानिक कानून (संविधान संशोधन कानून) के बीच भेद किया। इसने संसद की साधारण विधायी शक्ति को उसकी संविधानिक शक्ति से अलग किया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' शब्द साधारण कानून को संदर्भित करता है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए संविधानिक कानून को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, यह स्थापित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, यह मानते हुए कि मौलिक अधिकार अछूते नहीं हैं। यह निर्णय डेढ़ दशक (1951 से 1967) तक प्राधिकार बना रहा। हालांकि, इसे सज्जन सिंह मामले (1964) में पुनः पुष्टि की गई, परंतु अंततः इसे गोलक नाथ मामले (1967) में पलट दिया गया।

निर्णय का प्रभाव

- इस निर्णय ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया।

- इसने यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को नकारा नहीं जा सकता।

- यह निर्णय गोलक नाथ मामले (1967) में पलटा गया, जिसने संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों पर पुनर्विचार किया।

5. बेरोबारी संघ मामला (1960)

मामले का नाम: बेरोबारी संघ बनाम अज्ञात

निर्णय का वर्ष: 1960

प्रचलित नाम: विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण

संबंधित विषय: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, और प्रथम अनुसूची

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र के हस्तांतरण तक नहीं फैली। यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के संविधानिक राज्यों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसलिए, विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है।

निर्णय का प्रभाव

- इस निर्णय ने 9वें संशोधन अधिनियम (1960) को लागू करने की दिशा में प्रेरित किया।

- जिसने पश्चिम बंगाल में बेरोबारी संघ नामक क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया।

- यह हस्तांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नून समझौते) के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

प्रचलित नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए नानावती की धाराएं 302 के तहत हत्या के लिए सजा और जीवन कारावास की सजा को बनाए रखा।

निर्णय का प्रभाव

- इस निर्णय ने जूरी प्रणाली की कमियों को उजागर किया, जिससे इसकी समाप्ति हुई।

- हालांकि, कुछ जूरी परीक्षण देश में जारी रहे।

- 1973 में नए दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने के बाद भारत में जूरी परीक्षण प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी गई।

7. आई.सी. गोलक नाथ मामला (1967)

मामले का नाम: आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

निर्णय का वर्ष: 1967

प्रचलित नाम: संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में शंकारी प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1964) में अपने पिछले निर्णयों को पलट दिया। न्यायालय ने यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।

निर्णय का प्रभाव

- इस निर्णय के बाद, 24वां संशोधन अधिनियम (1971) लागू किया गया।

- इस संशोधन ने यह पुष्टि की कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है।

- इसने यह भी निर्धारित किया कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कानून नहीं माना जाएगा।

8. केशवानंद भारती मामला (1973)

मामले का नाम: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

निर्णय का वर्ष: 1973

प्रचलित नाम: मौलिक अधिकार मामला

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में गोलक नाथ मामलों (1967) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधानिक शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, बशर्ते 'मूल संरचना' को न छेड़ा जाए।

निर्णय का प्रभाव

- इस महत्वपूर्ण निर्णय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को पेश किया।

- इसके अंतर्गत संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया।

- उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मौकों पर मूल संरचना के तत्वों का विस्तार किया।

9. इंदिरा नेहरू गांधी मामला

मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

निर्णय का वर्ष: 1975

प्रचलित नाम: चुनाव मामला

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की पुष्टि की। इसने अनुच्छेद 329A के खंड (4) को अमान्य कर दिया, जिसे 39वें संशोधन अधिनियम (1975) के द्वारा पेश किया गया था।

निर्णय का प्रभाव

- केशवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी मामलों में निर्णयों के बाद, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े।

- खंड (4) ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

10. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)

मामले का नाम: ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

निर्णय का वर्ष: 1976

प्रचलित नाम: हैबियस कॉर्पस मामला

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 राज्य के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विशेष भंडार है। यदि इस अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है, तो डिटेन्यू को गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

निर्णय का प्रभाव

- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की एक सीमित व्याख्या अपनाई।

- यह निर्णय मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में अपनी भूमिका को निभाने में विफल रहा।

- बाद में, 44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने अनुच्छेद 359 को संशोधित किया।

5. बेरोबारी यूनियन मामला (1960)

5. बेरोबारी यूनियन मामला (1960)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, जो एक राज्य के क्षेत्र को कम करने की अनुमति देती है, भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने तक नहीं बढ़ती। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों के बीच आंतरिक समायोजन से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जो पहले अनुसूची में परिवर्तनों की अनुमति देता है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप 9वें संशोधन अधिनियम (1960) को लागू किया गया, जिसने पश्चिम बंगाल में बेरोबारी यूनियन के रूप में जाने जाने वाले कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। यह स्थानांतरण 1958 के भारत-पाक समझौते (नेहरू-नून समझौता) के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जो विशेष रूप से बेरोबारी यूनियन और कूच-बिहार एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित था।

6. के.एम. नानावती मामला (1961)

मामले का नाम: के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

निर्णय का वर्ष: 1961

प्रसिद्ध नाम: जूरी प्रणाली का परीक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: निर्णय का प्रभाव