UPSC Exam > UPSC Notes > Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi > लक्ष्मीकांत सारांश: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास

लक्ष्मीकांत सारांश: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास

भारत में 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के दौरान, इस विविध बड़े क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। ये अधिनियम देश की वर्तमान राजनीतिक संरचना और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

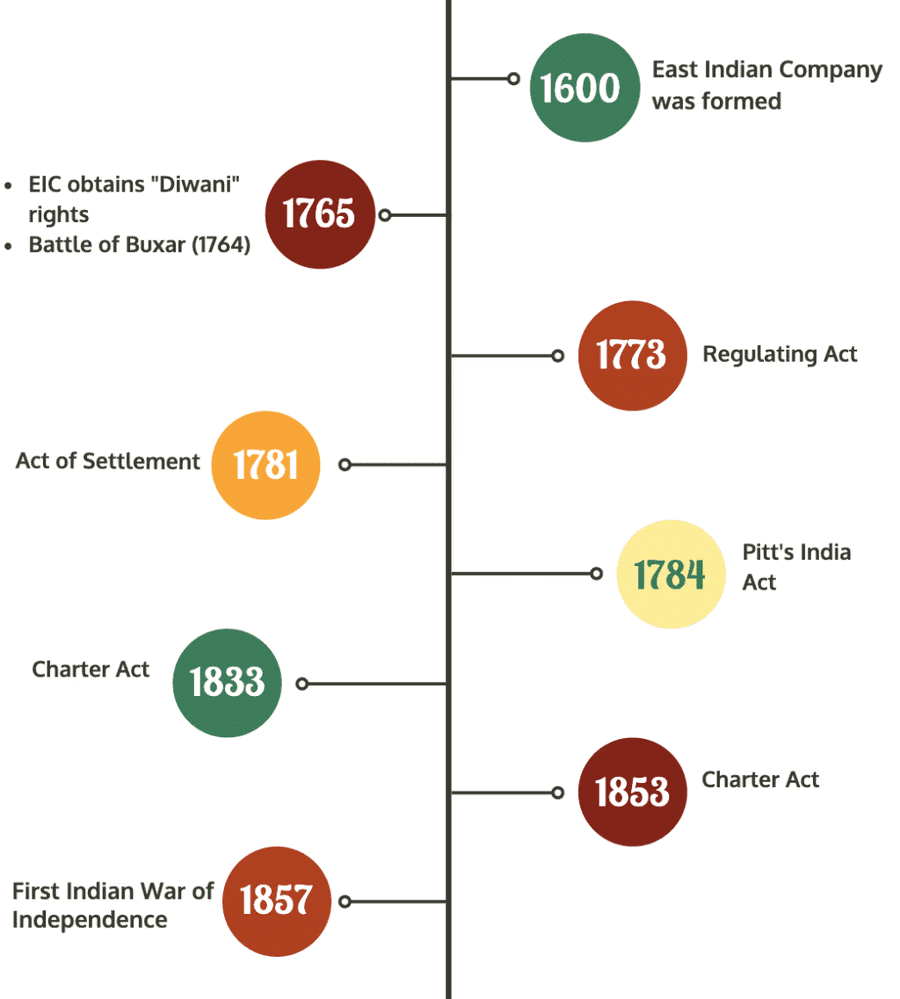

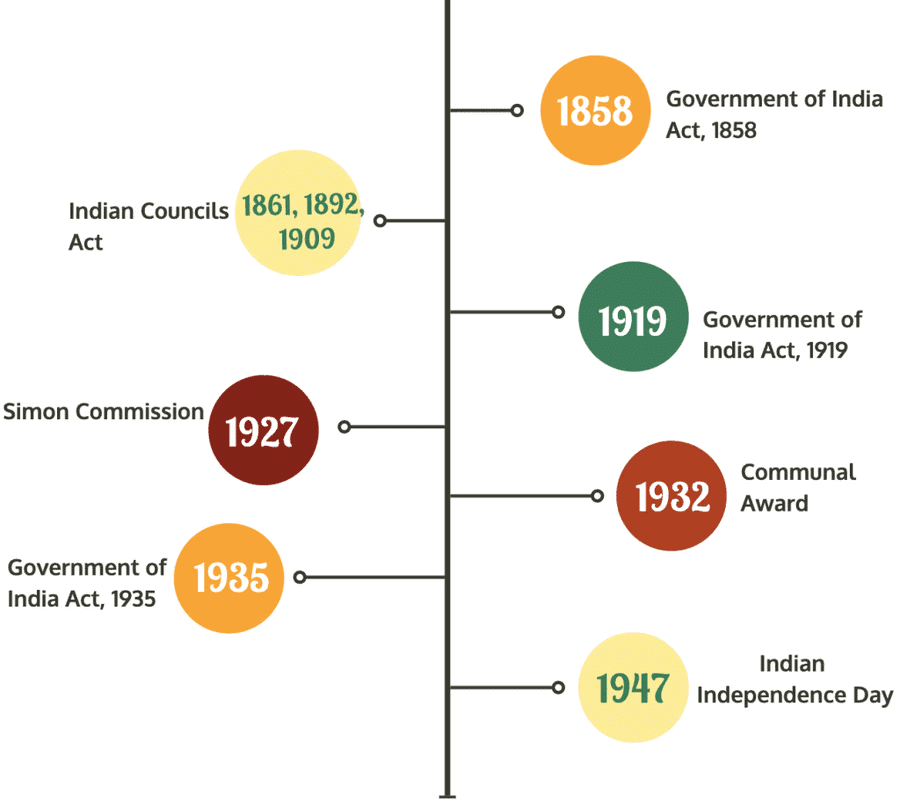

भारत में ब्रिटिश शासन का समयरेखा

1. कंपनी शासन (1773-1857)

2. क्राउन शासन (1858-1947)

ब्रिटिश भारत में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रावधान

1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

अधिनियम की विशेषताएँ

- यह अधिनियम भारत में कंपनी के मामलों को नियमित करने का पहला प्रयास था।

- इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।

- बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर-जनरल बन गया (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर-जनरल थे)।

- बंगाल के गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का कार्यकारी परिषद बनाया गया।

- मैड्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसियों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन किया गया।

- कोलकाता में 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।

- कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने और स्थानीय लोगों से रिश्वत स्वीकार करने से रोका गया।

- \"कंपनी के निदेशकों के लिए प्रावधान किया गया कि वे ब्रिटिश सरकार को भारत में उसके राजस्व, नागरिक, और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करें।\"

2. अधिनियम का निपटान या संशोधन अधिनियम, 1781

- यह अधिनियम अनियमन अधिनियम, 1773 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था।

- गवर्नर-जनरल और उसके परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से सुरक्षित किया। इसके अलावा, उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कर्मचारियों को इम्यूनिटी प्रदान की।

- कंपनी के राजस्व से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छ exemptions दी गई।

- सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का पालन करने की आवश्यकता थी।

- गवर्नर-जनरल और उसके परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया।

3. पिट का भारत अधिनियम, 1784

अधिनियम की विशेषताएँ

- एकद्वैध सरकार की प्रणाली स्थापित की। व्यवसायिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए निदेशकों की एक अदालत बनाई गई, जबकि एक नई संस्था जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा गया, ने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन किया।

- नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश संपत्तियों के नागरिक और सैन्य संचालन तथा राजस्व की निगरानी और निर्देश देने का अधिकार दिया गया।

अधिनियम का महत्व

- पहली बार भारतीय क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में भारत की ब्रिटिश संपत्तियों के रूप में स्वीकार किया गया।

- ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों और भारत में प्रशासन की सर्वोच्च नियंत्रक बन गई।

4. चार्टर अधिनियम 1793

- इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर विस्तारित किया।

- इसने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में 20 वर्षों के लिए लंबा किया।

- अधिनियम ने यह स्थापित किया कि “राज्य के अधिग्रहण का अधिकार क्राउन के लिए है और इसका अपना अधिकार नहीं है,” स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि इसके राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे।

- कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई।

- गवर्नर-जनरल को वृद्धिशील शक्तियाँ प्रदान की गईं, जिससे वह कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को अवहेलना कर सके।

- उन्हें मैड्रास और बॉम्बे के गवर्नरों पर अधिकार भी दिया गया।

- जब गवर्नर-जनरल मैड्रास या बॉम्बे में उपस्थित होते, तो वह मैड्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को अवहेलित कर देते।

- गवर्नर-जनरल की अनुपस्थिति में बंगाल से, वह अपनी परिषद के नागरिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे।

- नियंत्रण बोर्ड की संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष और दो कनिष्ठ सदस्य की आवश्यकता थी, जो अनिवार्य रूप से प्रिवी काउंसिल के सदस्य नहीं थे।

- कर्मचारियों के वेतन और नियंत्रण बोर्ड के व्यय अब कंपनी पर आरोपित किए गए।

- सभी व्ययों के बाद, कंपनी को ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व से हर साल 5 लाख रुपये चुकाने थे।

- वरिष्ठ कंपनी अधिकारियों को अनुमति के बिना भारत छोड़ने से रोकने का प्रावधान था, और ऐसा करना अवकाश माना जाता था।

- कंपनी को भारत में व्यापार के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसे ‘विशेषाधिकार’ या ‘देश व्यापार’ के रूप में जाना जाता था, जिसने अंततः चीन के लिए अफीम के शिपमेंट की शुरुआत की।

5. चार्टर अधिनियम, 1813

अधिनियम की विशेषताएँ:

- भारत के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर।

- ईसाई मिशनरियों को भारत आने और भारत में अपने धार्मिक awakening शुरू करने की अनुमति दी।

- भारत में स्थानीय सरकारों को भारतीय जनता पर कर लगाने का अधिकार दिया।

6. चार्टर अधिनियम, 1833

- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को सौंपा गया (लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर-जनरल बने)।

- भारत के गवर्नर-जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विशेष विधायी शक्तियों से सशक्त किया गया।

- कंपनी एक पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई।

7. चार्टर अधिनियम, 1853

- गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया।

- एक अलग 6 सदस्यीय भारतीय विधायी परिषद का प्रावधान किया गया, जो एक छोटे संसद के रूप में कार्य करेगी।

- भारतीय सिविल सेवाओं के लिए भारतीयों के लिए खुले प्रतिस्पर्धा प्रणाली का प्रावधान किया गया।

- भारतीय (केंद्रीय) विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का परिचय दिया गया। (6 सदस्यों में से, 4 सदस्यों की नियुक्ति मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा की जाएगी)

भारत में शासन (1858 से 1947)

1. भारत सरकार अधिनियम, 1858

- 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी शासन के तहत भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस अधिनियम को भारत के अच्छे शासन का अधिनियम भी कहा जाता है।

- भारत के गवर्नर-जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया और इसे भारत के ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बना दिया गया (लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे)।

- नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त किया गया।

- भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय स्थापित किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण प्राधिकरण और नियंत्रण दिया गया।

- भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, जो भारत के राज्य सचिव को सहायता प्रदान करती थी।

2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

- वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद के तहत कुछ भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव)।

- बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसियों को विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया गया।

- बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांतों, और पंजाब के लिए नए विधायी परिषदों की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली स्थापित की। इसने वायसराय को परिषद के बेहतर कार्य करने के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया और परिषद के सदस्यों को उन सरकारी विभागों के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार दिया, जो उनके अधीनस्थ थे।

- भारत के वायसराय को आपात स्थिति में विधायी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और इसकी वैधता 6 महीने के लिए थी।

3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

- केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।

- विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्न पूछने के लिए सशक्त किया गया।

- कुछ गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया: (i) केंद्रीय विधायी परिषद में उपराज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधायी परिषदों की सिफारिश और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर, और प्रांतीय विधायी परिषदों में गवर्नरों द्वारा जिला बोर्ड, नगरपालिकाएं, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, ज़मींदार और चेम्बर्स की सिफारिश पर।

4. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

- इसे मोर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।

- केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई, और प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन यह समान रूप से नहीं बढ़ाई गई।

- दोनों स्तरों पर विधायी परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव लाने आदि के लिए सक्षम किया गया।

- भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों से जोड़ने की व्यवस्था की गई (सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य के रूप में शामिल हुए)।

- मुसलमानों के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई।

5. भारत सरकार अधिनियम, 1919

- इसे मॉन्टैग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।

- इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया।

प्रांतीय विषयों का विभाजन

- प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में और विभाजित किया गया। हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और विधायी परिषद के मंत्रियों द्वारा किया जाना था, जबकि गवर्नर के आरक्षित विषयों का प्रबंधन उनके कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था।

- देश में द्व chambers और प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई।

- यह सुनिश्चित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्य भारतीय हों।

- यह सुनिश्चित किया गया कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हों।

- कुछ लोगों को ही मताधिकार प्रदान किया गया, जो संपत्ति, कर, या शिक्षा पर आधारित था।

- लंदन में भारत के उच्चायुक्त का नया पद स्थापित किया गया।

- सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना की गई।

- प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को उनके बजट बनाने का अधिकार दिया गया।

- यह ब्रिटिश भारत में जिम्मेदार सरकार की ओर एक कदम था; विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका सलाहकार थी, और वायसराय ने केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बनाए रखा।

- बाद में, रोलेट अधिनियम के पारित होने के साथ, सरकार ने भारतीयों की आवाज़ों को दबा दिया क्योंकि इसने सरकार को बिना परीक्षण और सजा के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार दिया।

- इसके बाद साइमन आयोग 1927 में नियुक्त किया गया, जिसका भारतीयों द्वारा कड़ा विरोध किया गया।

6. भारत सरकार अधिनियम, 1935

अधिनियम की ओर ले जाने वाली घटनाएँ

- साइमन आयोग (1930) की सिफारिशों को शामिल करना।

- सिविल अवज्ञा आंदोलन (1930)।

- गोल मेज सम्मेलन (1930, 31, और 32) की सिफारिशें।

- गांधी-इरविन समझौता।

- पुणे समझौता गांधी जी और बी.आर. आम्बेडकर के बीच (1932)।

- एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों और रियासतों का समावेश था।

- शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया: संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 आइटम), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 आइटम), और संविधान सूची (दोनों के लिए, 36 आइटम)। वायसराय को सभी अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार दिया गया।

- प्रांतों में ड्याचरी को समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को पेश किया गया। इसमें जिम्मेदार सरकारें स्थापित की गईं, जहाँ गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जिम्मेदार थीं।

- केंद्र में ड्याचरी के अपनाने के लिए प्रावधान किया गया। संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया।

- 11 प्रांतों में से 6 (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, और संयुक्त प्रांत) में द्व chambers की व्यवस्था को पेश किया गया।

- संघीय बजट को विभाजित किया गया: 80 प्रतिशत गैर-मतदाता भाग को विधायिका में चर्चा या संशोधन नहीं किया जा सकता था। शेष 20 प्रतिशत बजट को संघीय सभा में चर्चा या संशोधन किया जा सकता था।

- विभिन्न निर्वाचन के लिए दबे-कुचले वर्गों (अनुसूचित जातियाँ), महिलाओं, और श्रमिकों के लिए प्रावधान किया गया। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, और लगभग 10 प्रतिशत कुल जनसंख्या को मतदान अधिकार मिला।

- भारत परिषद को समाप्त किया गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई ताकि देश के मुद्रा और ऋण को नियंत्रित किया जा सके।

- संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।

- संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।

- ब्रिटिश साम्राज्य की डोमिनियन स्थिति के प्रति प्रतिबद्धता की अस्पष्टता को दर्शाया।

- यहाँ नागरिकों के अधिकारों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई।

- गवर्नर-जनरल और प्रांतों में गवर्नरों के अधिकारों पर कोई प्रमुख प्रभाव नहीं पड़ा।

- साम्प्रदायिक निर्वाचन ने भारतीय समाज को और विभाजित किया।

- इस प्रकार बनाए गए संविधान को कठोर माना गया, और संशोधन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया।

7. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

मुस्लिम लीग की मांगों के आधार पर, भारत के तत्कालीन वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस योजना को तुरंत लागू करने वाला था।

अधिनियम की विशेषताएँ

- इसने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया।

- इसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए प्रावधान किया, जो दो स्वतंत्र डोमिनियनों के रूप में थे, जिनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार था।

- इसने दोनों राष्ट्रों की संविधान सभा को अपने-अपने देशों का कोई भी संविधान बनाने और अपनाने तथा किसी भी ब्रिटिश संसद के अधिनियम, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं भी शामिल है, को निरस्त करने का अधिकार दिया।

- इसने भारत के सचिव के पद को समाप्त किया और उनके अधिकारों को कॉमनवेल्थ मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दिया।

- इसने ब्रिटिश सम्राट के बिलों पर वीटो करने या कुछ बिलों को अपनी स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने के अधिकार को समाप्त कर दिया।

- इसने भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुख के रूप में नामित किया।

- इसने इंग्लैंड के राजा के शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया।

- इसने सिविल सेवाओं और भारत के सचिव के पदों की नियुक्ति और पदों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।

- क्राउन को अधिकार का स्रोत बनने से रोक दिया गया।

- अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया।

- लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल बने।

- जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।

- भारत की संविधान सभा, जो 1946 में गठित की गई थी, स्वतंत्र भारत की संसद बन गई।

- अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, राज्य किसी भी एक डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र थे, जिससे देश का एक बड़ा एकीकरण हुआ और अलगाव की प्रवृत्तियों पर रोक लगी।

मुख्य समयरेखाएँ – स्वतंत्र भारत का संविधान

- भारतीय संविधान का मसौदा:

- संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें लगभग तीन वर्ष लगे।

- सभा का आयोजन 9 दिसंबर, 1946 को हुआ।

- संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें लगभग तीन वर्ष लगे।

- सभा का आयोजन 9 दिसंबर, 1946 को हुआ।

- समिति निर्माण प्रस्ताव:

- 14 अगस्त, 1947 को समितियों के गठन का प्रस्ताव आया।

- 14 अगस्त, 1947 को समितियों के गठन का प्रस्ताव आया।

- मसौदा समिति की स्थापना:

- मसौदा समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित की गई।

- संविधान सभा ने संविधान लेखन की प्रक्रिया शुरू की।

- मसौदा समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित की गई।

- संविधान सभा ने संविधान लेखन की प्रक्रिया शुरू की।

- राष्ट्रपति की भागीदारी:

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति के रूप में, फरवरी 1948 में मसौदा तैयार किया।

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति के रूप में, फरवरी 1948 में मसौदा तैयार किया।

- संविधान का अंगीकरण:

- संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया।

- संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया।

- गणतंत्र दिवस और परिवर्तन:

- संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया।

- इस दिन, सभा भारत की अस्थायी संसद में परिवर्तित हो गई जब तक कि 1952 में एक नई संसद का गठन नहीं हुआ।

- संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया।

- इस दिन, सभा भारत की अस्थायी संसद में परिवर्तित हो गई जब तक कि 1952 में एक नई संसद का गठन नहीं हुआ।

- संविधान की विशेषताएँ:

- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान।

- इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान।

- इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

The document लक्ष्मीकांत सारांश: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi is a part of the UPSC Course Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi.

All you need of UPSC at this link: UPSC

|

125 videos|399 docs|221 tests

|

FAQs on लक्ष्मीकांत सारांश: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास - Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

| 1. भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास क्या है? |  |

Ans. भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं और अधिनियमों के माध्यम से हुआ। 1858 में, ब्रिटिश शासन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया, जिसके बाद कई कानूनों और अधिनियमों का निर्माण किया गया, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय नेताओं ने संविधान समिति का गठन किया, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

| 2. ब्रिटिश भारत में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से थे? |  |

Ans. ब्रिटिश भारत में कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए, जिनमें भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 शामिल हैं। इन अधिनियमों के माध्यम से भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किए गए, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता, द्व chambers प्रणाली और भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई।

| 3. भारत में शासन (1858 से 1947) की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं? |  |

Ans. भारत में शासन (1858 से 1947) के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। इस दौरान, भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार दिए गए, और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से प्रशासनिक सुधार किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिससे अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली।

| 4. स्वतंत्र भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? |  |

Ans. स्वतंत्र भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। यह संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जिसमें मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

| 5. लक्ष्मीकांत सारांश में भारत के संविधान के विकास के बारे में क्या बताया गया है? |  |

Ans. लक्ष्मीकांत सारांश में भारत के संविधान के विकास को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर समझाया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न अधिनियमों और संविधान सभा की बैठकों का उल्लेख है, जिन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सारांश छात्रों को संविधान के ऐतिहासिक विकास को समझने और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करने में मदद करता है।

Related Searches