UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 30th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस2/राजनीति

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की समीक्षा कर रहा है। यह कानून उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में बनाए रखने के लिए बनाया गया है, जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को थे। इस मामले के महत्व के बावजूद, प्रगति धीमी रही है, तथा केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अनिर्णीत बनी हुई है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991:

- पृष्ठभूमि:

- यह अधिनियम राम मंदिर आंदोलन के चरम के दौरान पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था।

- मुख्य प्रावधान:

- अधिनियम में यह प्रावधान है कि अयोध्या स्थित पूजा स्थलों को छोड़कर, जो उस समय मुकदमे में था, सभी पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति वैसी ही बनी रहेगी जैसी वे 15 अगस्त, 1947 को थीं।

- उद्देश्य:

- यह किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

- इसका उद्देश्य पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में बनाए रखना है जैसा वे 15 अगस्त 1947 को थे।

- दायरा:

- यह अधिनियम व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है।

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- 2019 के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है जो गैर-प्रतिगामीता को संरक्षित करता है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक आवश्यक विशेषता है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 से संबंधित कानूनी चुनौतियाँ:

- याचिकाकर्ताओं का तर्क:

- याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को उनके पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के अधिकार से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करता है, जिन्हें कथित तौर पर ऐतिहासिक आक्रमणों के दौरान जब्त कर लिया गया था।

- वे इस अधिनियम को अतीत में हुए अन्याय को दूर करने में बाधा के रूप में देखते हैं।

- काउंटर तर्क:

- अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस अधिनियम का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के सिद्धांतों को कायम रखता है, जो संविधान के मूल ढांचे के लिए मौलिक हैं।

- मुस्लिम प्रतिनिधियों का कहना है कि यह अधिनियम समकालीन और भावी पीढ़ियों पर अत्याचार करने के दावों के ऐतिहासिक दुरुपयोग को रोककर राष्ट्रीय सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही:

- चार साल पुराने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। 30 नवंबर, 2023 को जारी आखिरी महत्वपूर्ण आदेश में इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने की बात उजागर हुई।

- न्यायालयों द्वारा विरोधाभासी कार्यवाहियाँ:

- अजमेर शरीफ दरगाह मामला: राजस्थान की अदालतों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस दावे के संबंध में नोटिस जारी किए हैं कि दरगाह का निर्माण शिव मंदिर के ऊपर किया गया था।

- शाही जामा मस्जिद, संभल: उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है, क्योंकि दावा किया गया है कि इसका निर्माण सम्राट बाबर ने एक ध्वस्त मंदिर स्थल पर कराया था।

- ज्ञानवापी मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट ने "शिवलिंग" की खोज के दावों के बाद, खुदाई को छोड़कर मस्जिद स्थल पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी है।

- शाही ईदगाह मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा में ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताएं और न्यायिक प्रतिक्रिया:

- संचालन का सर्वेक्षण तरीका:

- विशेषज्ञों ने चल रहे सर्वेक्षणों को धार्मिक स्थलों की अखंडता को चुनौती देने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का हिस्सा बताया है, जिसमें एक समय में एक दावे पर विचार किया जाता है।

- कार्रवाई का आह्वान:

- ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वालों सहित मुस्लिम पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय से अधिनियम को लागू करने और तुच्छ दावों को रोकने की मांग की है।

- न्यायिक प्रतिक्रिया:

- पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आस्था और वैधानिकता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि कुछ लोगों को जो बात तुच्छ लगती है, वह दूसरों के लिए आस्था की वास्तविक अभिव्यक्ति हो सकती है।

निष्कर्ष:

- उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित चल रहा मामला ऐतिहासिक शिकायतों और धर्मनिरपेक्षता एवं एकता के संवैधानिक मूल्यों के बीच तनाव को उजागर करता है।

- जैसे-जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपना विचार-विमर्श जारी रख रहा है, स्थानीय स्तर पर भिन्न-भिन्न न्यायिक कार्रवाइयां भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चर्चाओं को तेज कर रही हैं।

- सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और कानून के शासन को कायम रखने के लिए इस मामले का समाधान निकालना आवश्यक है।

जीएस3/पर्यावरण

अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री से मदुरै में टंगस्टन खनन के अधिकार को रद्द करने का आग्रह किया है।

के बारे में

- यह पारिस्थितिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त पहला जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) है।

विवरण

- भूवैज्ञानिक विशेषताएं

- यह स्थल सात पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिन्हें इन्सेलबर्ग के नाम से जाना जाता है, जो जलविभाजक का काम करते हैं।

- यह जलग्रहण क्षेत्र 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक डैम को जल आपूर्ति करता है।

- इसमें ऐतिहासिक अनाईकोंडान टैंक भी है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में पांडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान किया गया था।

- वनस्पति और जीव

- यह स्थल 250 पक्षी प्रजातियों का घर है, जिनमें लैगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन और बोनेली ईगल शामिल हैं।

- इसमें भारतीय पैंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और अजगर जैसी विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

- सांस्कृतिक महत्व

- इस क्षेत्र में महापाषाणकालीन संरचनाएं, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, तमिल ब्राह्मी शिलालेख और जैन शैयाएं हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं।

बैक2बेसिक्स: जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस)

- जैव विविधता विरासत स्थल एक परिभाषित, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जिसे इसकी समृद्ध जैविक विविधता के लिए मान्यता प्राप्त है।

- प्रमुख विशेषताऐं

- उच्च जैव विविधता : बीएचएस विभिन्न जंगली और पालतू प्रजातियों का घर है, जिनमें दुर्लभ, संकटग्रस्त और प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं।

- पारिस्थितिक नाजुकता : इन क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से कमजोर माना जाता है, जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- सामुदायिक भागीदारी : स्थानीय समुदाय जैव विविधता के संरक्षण में मदद के लिए बीएचएस का प्रबंधन करते हैं।

- बीएचएस को स्थानीय निकायों के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के साथ जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के तहत नामित किया गया है।

- कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव, 2007 में भारत में घोषित पहला बीएचएस था।

सुरक्षा उपाय

- बीएचएस की स्थापना से हमेशा गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगता, बल्कि इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में जैव विविधता का संरक्षण और स्थायी प्रबंधन करना होता है।

पीवाईक्यू:

भारत की जैव विविधता के संदर्भ में, सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे-चिन्ड मिनिवेट और व्हाइट-थ्रोटेड रेडस्टार्ट को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

(ए) पक्षी

(बी) प्राइमेट

(सी) सरीसृप

(डी) उभयचर

जीएस3/पर्यावरण

नया अध्ययन: जंगली/झाड़ी आग प्रदूषण से हर साल 1.5 मिलियन से अधिक लोग मरते हैं

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

द लैंसेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने भू-आग से होने वाले प्रदूषण के बारे में एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया है। विशेष रूप से, यह इंगित करता है कि सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तरी भारत में कृषि जलाए जाने से इन आग से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण 2000 से 2019 के बीच सालाना 120,000 से अधिक मौतें हुई हैं। यह चिंताजनक आँकड़ा जंगली आग के प्रदूषण से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित करता है।

जंगल की आग क्या है और इसके प्रकार क्या हैं?

- जंगली आग से तात्पर्य जंगलों, घास के मैदानों और सवाना सहित प्राकृतिक परिदृश्यों में होने वाली अनियंत्रित आग से है। वे बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक घटनाओं या भूमि साफ़ करने और कृषि जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हो सकती हैं।

जंगली आग के प्रकार

- वनों में आग: यह आग वनाच्छादित क्षेत्रों में लगती है, तथा शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती है।

- घास के मैदानों में लगने वाली आग: इसे प्रेयरी आग के नाम से भी जाना जाता है, ये घास के मैदानों में लगती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन को बढ़ावा देती हैं, लेकिन अनियंत्रित होने पर विनाशकारी भी हो सकती हैं।

- वनस्पति आग: ये आग झाड़ियों और अन्य वनस्पति प्रकारों को प्रभावित करती है, जो अक्सर सूखे की स्थिति के कारण और भी बदतर हो जाती है।

- कृषि अवशेष जलाना: कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, सर्दियों के दौरान एक प्रचलित प्रथा है, जहां किसान नई रोपाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए फसल के अवशेषों को जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

भूदृश्य अग्नि प्रदूषण के वैश्विक और स्थानीय प्रभाव क्या हैं?

- वैश्विक प्रभाव:

- मृत्यु दर: अध्ययन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष 1.53 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं, जो मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करती हैं।

- स्वास्थ्य जोखिम: प्रत्येक वर्ष लगभग 450,000 मौतें हृदय संबंधी बीमारियों से जुड़ी होती हैं, जबकि 220,000 मौतें इन आग से उत्सर्जित सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों से जुड़ी होती हैं।

- भौगोलिक असमानताएं: चीन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों में आग से संबंधित वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु दर सबसे अधिक है।

- स्थानीय प्रभाव (भारत):

- वार्षिक मृत्यु: भारत में, 2000 से 2019 तक भूदृश्य आग के कारण श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं से लगभग 2.55 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि प्रत्येक वर्ष औसतन 120,000 से अधिक मौतें हैं।

- मौसमी प्रदूषण: उत्तरी भारत को सर्दियों के दौरान (अक्टूबर से दिसंबर तक) कृषि अपशिष्टों के जलने के कारण गंभीर वायु गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तथा ठंडे तापमान के कारण प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं।

- सामाजिक-आर्थिक कारक: अध्ययन से पता चलता है कि उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में जंगल की आग से होने वाली मौतें चार गुना अधिक हैं, जो दर्शाता है कि गरीब क्षेत्रों में आग से संबंधित वायु प्रदूषण का खतरा अधिक है।

जंगल की आग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- वन संरक्षण प्रभाग: वन उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में यह प्रभाग राष्ट्रीय स्तर पर वन अग्नि प्रबंधन की देखरेख करता है।

- सामुदायिक भागीदारी: सरकार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) और पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईडीसी) जैसी पहलों के माध्यम से वन अग्नि प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है।

- वन अग्नि हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएफएफ): 2018 में प्रस्तुत इस योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों और राज्य वन विभागों के बीच सहयोग बढ़ाकर वन अग्नि को कम करना है।

- वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (एफपीएम): यह एक सरकारी पहल है जिसे राज्यों को वन अग्नि का प्रभावी प्रबंधन एवं रोकथाम करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- समुदाय-आधारित प्रबंधन को मजबूत करना: जंगल की आग को सक्रिय रूप से रोकने और प्रबंधित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और ईडीसी के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन में सुधार करना।

- प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का लाभ उठाएं: उपग्रह आधारित अग्नि पहचान जैसी उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों को लागू करें तथा वन्य अग्नि और उससे संबंधित वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए अग्निरोधी वनस्पति पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करें।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

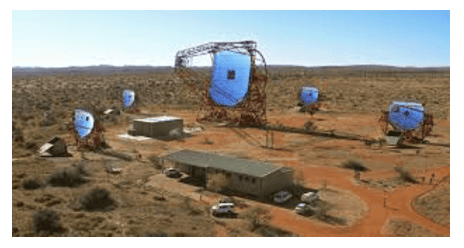

उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली (HESS) वेधशाला

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

नामीबिया में HESS वेधशाला के वैज्ञानिकों ने अब तक देखी गई सबसे अधिक ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय किरणों की खोज की है, जिनका ऊर्जा स्तर 40 टेराइलेक्ट्रॉनवोल्ट तक है।

उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली (एचईएसएस) वेधशाला के बारे में:

- एचईएसएस वेधशाला, नामीबिया के खोमास हाइलैंड्स में स्थित चेरेनकोव दूरबीनों की एक श्रृंखला है।

- इसका परिचालन 2003 में शुरू हुआ और तब से यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।

- वेधशाला गामा किरणों के प्रेक्षण में विशेषज्ञ है, जो प्रकाश का सबसे ऊर्जावान प्रकार है, विशेष रूप से बहुत उच्च ऊर्जा रेंज (100 GeV से अधिक) में।

- ये गामा किरणें ब्रह्मांड की कुछ सबसे हिंसक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं।

- दक्षिणी गोलार्ध में स्थित HESS हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे के भीतर गामा-किरण स्रोतों का निरीक्षण करने के लिए आदर्श स्थान पर स्थित है।

- गामा किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकतीं; इसलिए, HESS वायु के अणुओं के साथ उनकी अंतःक्रिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगा लेता है।

- आकाशगंगा के भीतर स्रोतों की निगरानी के अलावा, HESS के पास एक व्यापक भौतिकी कार्यक्रम भी है, जिसमें दूरस्थ आकाशगंगाओं से होने वाले विस्फोटों का अध्ययन और डार्क मैटर और लोरेन्ट्ज़ इनवैरिएंस से संबंधित मौलिक प्रश्नों का समाधान करना शामिल है।

- यह वेधशाला 13 विभिन्न देशों के लगभग 40 वैज्ञानिक संस्थानों के 260 से अधिक वैज्ञानिकों के सहयोग से संचालित होती है।

जीएस1/भारतीय समाज

कोरागा जनजाति

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केरल में राजस्व विभाग ने ऑपरेशन स्माइल नामक कार्यक्रम के तहत कासरगोड और मंजेश्वरम तालुकों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में वर्गीकृत कोरगा जनजाति को भूमि का स्वामित्व (पट्टा) आवंटित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

कोरागा जनजाति के बारे में:

- कोरागा को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी क्षेत्रों, विशेषकर केरल और कर्नाटक में रहते हैं।

- भाषा: वर्तमान में, अधिकांश कोरागा लोग तुलु भाषा में संवाद करते हैं, हालांकि उनकी अपनी अलग भाषा भी है।

- कोरागा को विभिन्न बहिर्विवाही कुलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'बाली' कहा जाता है। कोरागा समुदाय में कुल 17 अलग-अलग बाली हैं।

- अर्थव्यवस्था: कोरागा लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं और बांस, बेंत और लताओं सहित वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जिनका उपयोग वे टोकरियाँ और अन्य वस्तुएँ बनाने के लिए करते हैं।

- सांस्कृतिक प्रथाएं: वे अपनी संस्कृति को गीतों, लोक नृत्यों, अनुष्ठानों और जादू के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो कि प्रचुर फसल के लिए अपने देवताओं को सम्मानित करने और बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है।

- संगीत वाद्ययंत्र: ढोलू (ड्रम) और वूटे (बांसुरी) उनके प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र हैं।

- पारिवारिक संरचना: कोरागा समुदाय मातृवंशीय प्रणाली का पालन करता है, जहाँ वंश का पता महिलाओं से चलता है। हालाँकि, शादी के बाद, जोड़े आमतौर पर पति के परिवार के घर में रहते हैं, जिसे पितृस्थानीय निवास के रूप में जाना जाता है।

- संपत्ति अधिकार: कोरागा समुदाय में संपत्ति बेटों और बेटियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों लिंगों को उत्तराधिकार का अधिकार मिले।

- आध्यात्मिक मान्यताएं: कोरगा लोग विभिन्न भूतों (आत्माओं) की पूजा करने के लिए जाने जाते हैं, और वे भूत कोला करते हैं, जो तुलु नाडु का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो पंजुर्ली, कल्लुरती, कोरथी और गुलिगा जैसे देवताओं को समर्पित है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

सरकार के पास फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को विनियमित करने की एक योजना है, जो कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव पर आधारित है। पीएंडके उर्वरकों के विपरीत, यूरिया किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है, चाहे इसकी उत्पादन लागत कुछ भी हो।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के बारे में

- यूरिया को छोड़कर पोषक तत्व सामग्री के आधार पर फॉस्फेटिक (पी) और पोटाशिक (के) उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया।

- इसका उद्देश्य इष्टतम पौध पोषण के लिए बहुविध उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके संतुलित उर्वरक को बढ़ावा देना है।

संरचना और कार्यप्रणाली

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 2010 में शुरू किया गया।

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा कार्यान्वित।

- क्षेत्र: फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) पर लागू होता है।

- शासन: सब्सिडी दरें उर्वरकों और कच्चे माल की बाजार कीमतों के आधार पर सालाना या अर्धवार्षिक रूप से तय की जाती हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य

- संतुलित उर्वरक को बढ़ावा देना: नाइट्रोजन के पूरक के रूप में फास्फोरस और पोटेशियम के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना।

- पोषक तत्व दक्षता में वृद्धि: इसका उद्देश्य नाइट्रोजन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के उपयोग में सुधार करना है।

- किसानों की सामर्थ्य को समर्थन: किसानों के लिए उर्वरकों को अधिक किफायती और सुलभ बनाना।

यूरिया पर नई निवेश नीति (एनआईपी) के बारे में

- घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने और यूरिया आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में यूरिया के लिए एनआईपी की घोषणा की गई थी।

- नीति का उद्देश्य यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुराने यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित करना तथा नए संयंत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है।

- एनआईपी का ध्यान उर्वरक उपलब्धता में सुधार लाने तथा यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

एनआईपी के बाद यूरिया की कीमत

- यूरिया का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा सब्सिडी तंत्र किसानों के लिए किफायती मूल्य सुनिश्चित करता है।

- सरकार उत्पादन लागत और खुदरा मूल्य के बीच के अंतर को पाटने के लिए यूरिया निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करती है, जिसे किसानों के लिए 5,360 रुपये प्रति टन (2023 तक) पर स्थिर रखा गया है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने विश्व बैंक के सहयोग से 28 और 29 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में दो दिवसीय वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम आयोजित किया।

अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम के बारे में:

- एईओ कार्यक्रम विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के सुरक्षित मानकों के ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा में सुधार करना और वैध वस्तुओं की आवाजाही को आसान बनाना है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसाय AEO दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो स्थापित आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के साथ उनके अनुपालन को दर्शाता है, जिससे उन्हें विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है।

- एईओ को एक व्यावसायिक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में संलग्न है, जिसके लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

- यह अनुमोदन WCO के दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय प्रशासन द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है।

- जून 2005 में, WCO ने वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा बढ़ाने के लिए SAFE मानकों के ढांचे को अपनाया।

- एईओ दर्जा, SAFE मानकों के ढांचे के तीन आधारभूत स्तंभों में से एक है।

- एईओ दर्जा सीमा शुल्क अधिकारियों और व्यापार क्षेत्र के बीच मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देता है।

- डब्ल्यूसीओ सेफ फ्रेमवर्क भारत के एईओ कार्यक्रम का आधार तैयार करता है।

भारत AEO कार्यक्रम क्या है?

- यह कार्यक्रम भारत में सीबीआईसी द्वारा 2011 में शुरू किया गया था।

- यह सीबीआईसी द्वारा प्रबंधित एक स्वैच्छिक योजना है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन व्यवसायों के लिए सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और शीघ्र निकासी जैसे लाभ प्रदान करना है जो अपने परिचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदर्शित करते हैं।

- एईओ दर्जा प्राप्त संस्थाओं को भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार और सुरक्षित व्यापारी के रूप में मान्यता दी जाती है।

- यह वर्गीकरण सीमा शुल्क को उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करके संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करने की अनुमति देता है जो कम अनुपालन करते हैं या अधिक जोखिम पैदा करते हैं।

जीएस1/भूगोल

नाइजर नदी के बारे में मुख्य तथ्य

स्रोत: बीबीसी

चर्चा में क्यों?

एक दुखद घटना में, मध्य नाइजीरिया में नाइजर नदी में एक नाव के पलट जाने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिलाओं सहित 100 से अधिक लोग लापता हो गए।

नाइजर नदी के बारे में:

- नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की मुख्य नदी है।

- 2,600 मील (4,200 किमी) लंबी यह नदी नील और कांगो के बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है।

- यह पश्चिम अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे लम्बी नदी है, जिसे इसके घुमावदार आकार के कारण अक्सर "बूमरैंग नदी" के नाम से भी जाना जाता है।

अवधि

- नाइजर नदी का उद्गम अटलांटिक महासागर से लगभग 150 मील (240 किलोमीटर) दूर गिनी में होता है।

- अपने उद्गम के बाद यह नदी माली के टिम्बकटू शहर के पास एक महत्वपूर्ण दाहिनी ओर मुड़ते हुए सहारा रेगिस्तान में बहती है।

- इसके बाद यह दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ता हुआ गिनी की खाड़ी में गिर जाता है।

यात्रा किये गए देश

- यह नदी दस अफ्रीकी देशों से होकर बहती है: नाइजर, गिनी, कोटे डी आइवर, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, बेनिन, चाड, कैमरून और नाइजीरिया।

नाइजर नदी बेसिन

- नाइजर नदी बेसिन अफ्रीकी महाद्वीप के 7.5 प्रतिशत भाग को घेरता है।

- नाइजर नदी की मुख्य सहायक नदी बेनुए नदी है।

जीएस2/शासन

भारतीयों को गर्भनिरोधक जिम्मेदारी साझा करने की आवश्यकता

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में परिवार नियोजन के प्रति लंबे समय से प्रतिबद्धता है, जिसकी शुरुआत 1952 में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। समय के साथ, कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं; हालाँकि, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है - स्थायी गर्भनिरोधक विधियों को अपनाने में स्पष्ट लिंग अंतर। यह अंतर लैंगिक समानता के लिए प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करता है, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 5 के संबंध में, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है।

पुरुष नसबंदी में गिरावट

- 1960 के दशक के अंत में भारत में नसबंदी प्रक्रियाओं में 80% से अधिक प्रक्रियाएं पुरुष नसबंदी के माध्यम से की जाती थीं।

- हाल के नीतिगत बदलावों, सामाजिक दृष्टिकोण और गलत धारणाओं के कारण पुरुष नसबंदी दर में तीव्र गिरावट आई है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों से पुरुष नसबंदी में लगातार कमी का संकेत मिलता है, एनएफएचएस-4 (2015-16) और एनएफएचएस-5 में कोई सुधार नहीं दिखता है।

- यह गिरावट 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विपरीत है, जिसका लक्ष्य पुरुष नसबंदी दर को 30% तक बढ़ाना था।

भारत में पुरुष और महिला नसबंदी दरों के बीच असमानता के कारण

सामाजिक अपेक्षाएँ और उत्तरदायित्व

- कई भारतीय समुदायों में परिवार नियोजन को मुख्यतः महिला का कर्तव्य माना जाता है।

- यह धारणा सांस्कृतिक मानदंडों से और मजबूत होती है, जो महिलाओं को प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में नामित करते हैं, तथा उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए बाध्य करते हैं।

- परिणामस्वरूप, पुरुष प्रायः जिम्मेदारी से बचते हैं, उन्हें परिवार का रोटी कमाने वाला माना जाता है।

- यह गहरी मानसिकता महिलाओं को नसबंदी के शारीरिक और भावनात्मक परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देती है।

पुरुष नसबंदी के बारे में मिथक और गलत धारणाएं

- व्यापक रूप से फैले मिथकों के कारण पुरुष नसबंदी की स्वीकार्यता कम हो गई है।

- कई पुरुषों को डर है कि इस प्रक्रिया से उनकी मर्दानगी या यौन प्रदर्शन कम हो जाएगा, भले ही चिकित्सा साक्ष्य इसके विपरीत हों।

- इस तरह की आशंकाएं गलत सूचनाओं से और बढ़ जाती हैं, जिनमें पुरुष नसबंदी को नपुंसकता दूर करने के साधन के रूप में दर्शाया जाता है।

- सटीक जानकारी का अभाव पुरुषों को पुरुष नसबंदी पर विचार करने से हतोत्साहित करता है, भले ही यह आमतौर पर महिला नसबंदी की तुलना में अधिक सुरक्षित है।

आर्थिक और व्यावहारिक बाधाएँ

- आर्थिक कारण भी पुरुषों को पुरुष नसबंदी कराने से रोकते हैं।

- कई परिवारों में पुरुषों की आय महत्वपूर्ण होती है; इसलिए, दैनिक वेतन भोगियों के लिए काम से छुट्टी लेने का विचार कठिन होता है।

- यद्यपि सरकार काम से अनुपस्थित रहने पर नकद प्रोत्साहन देती है, लेकिन इन पहलों के बारे में जागरूकता कम है।

- महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 2024 में किए गए एक क्षेत्रीय अध्ययन में महिलाओं ने बताया कि पुरुष नसबंदी से उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

पितृसत्तात्मक प्रतिरोध और महिला अनिच्छा

- पुरुष नसबंदी के प्रति प्रतिरोध केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है; कई महिलाएं अपने पतियों के लिए नसबंदी को अनावश्यक या अनुचित मानती हैं।

- पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, महिलाएं प्रायः ऐसे मानदंडों को आत्मसात कर लेती हैं, जो प्रजनन संबंधी कर्तव्य केवल उन्हें सौंप देते हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महिलाओं का मानना है कि नसबंदी का सुझाव देना अपमानजनक हो सकता है या वैवाहिक कलह का कारण बन सकता है।

- यह गतिशीलता लैंगिक असमानताओं को और बढ़ाती है तथा परिवार नियोजन में महिलाओं पर बोझ बढ़ाती है।

कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और जागरूकता का अभाव

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों तक सीमित पहुंच के कारण समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

- यहां तक कि जब पुरुष पुरुष नसबंदी कराने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो कुशल चिकित्सकों की कमी एक बड़ी बाधा बन जाती है।

- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो प्रायः इन क्षेत्रों में चिकित्सा जानकारी का मुख्य स्रोत होते हैं, आधुनिक पुरुष नसबंदी तकनीकों के लाभों के बारे में अक्सर अनभिज्ञ होते हैं।

लैंगिक समानता पर प्रभाव

- नसबंदी में लैंगिक असमानता व्यापक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्रयासों को कमजोर करती है।

- जब महिलाएं नसबंदी की जिम्मेदारी अनुपातहीन रूप से उठाती हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम तथा जीवन और आजीविका में व्यवधान का सामना करना पड़ता है।

- इसके अलावा, महिलाओं पर बोझ डालने वाली कहानी हानिकारक लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करती है, तथा परिवारों के भीतर साझा जिम्मेदारियों को सीमित करती है।

- इन असमानताओं को दूर करने के लिए पुरुष नसबंदी की सुरक्षा और सरलता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही प्रजनन जिम्मेदारियों की धारणा में सांस्कृतिक बदलाव की भी आवश्यकता है।

- जब तक पुरुषों को परिवार नियोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तब तक भारत में लैंगिक समानता हासिल करना एक सतत चुनौती बनी रहेगी।

पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ

प्रारंभिक शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन पहल

- साझा परिवार नियोजन जिम्मेदारियों पर शिक्षा शीघ्र शुरू होनी चाहिए, आदर्शतः स्कूलों में।

- सहकर्मी चर्चाओं के माध्यम से लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने से रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सकती है और पुरुष नसबंदी को कलंकमुक्त किया जा सकता है।

- पुरुष नसबंदी से संबंधित मिथकों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

- अभियानों में ट्यूबेक्टोमी की तुलना में पुरुष नसबंदी की सुरक्षा और सरलता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं से बढ़ी हुई प्रेरणा और सीख

- सशर्त नकद प्रोत्साहन से पुरुष नसबंदी में पुरुषों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

- महाराष्ट्र में 2019 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि वित्तीय प्रोत्साहनों ने ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में अधिक पुरुषों को पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया।

- मध्य प्रदेश में 2022 तक इन प्रोत्साहनों को 50% तक बढ़ाने की पहल एक आशाजनक नीतिगत दिशा का संकेत देती है।

- दक्षिण कोरिया, भूटान और ब्राजील जैसे देश मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं; दक्षिण कोरिया की उच्च पुरुष नसबंदी दरें प्रगतिशील लिंग मानदंडों से जुड़ी हुई हैं, जबकि भूटान के सरकारी शिविरों और ब्राजील के मीडिया अभियानों ने प्रभावी रूप से पुरुष नसबंदी दरों में वृद्धि की है।

स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना

- भारत सरकार को नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना होगा।

- इसमें अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पुरुष नसबंदी करने का प्रशिक्षण देना तथा नो-स्केलपेल पुरुष नसबंदी जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है।

- जागरूकता और सुगमता में निवेश एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जहां पुरुष नसबंदी को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जा सके।

निष्कर्ष

- नसबंदी के लिए महिलाओं पर भारी निर्भरता भारत की परिवार नियोजन पहलों में गहरी जड़ें जमाए बैठी लैंगिक असमानताओं को दर्शाती है।

- इस अंतर को पाटने के लिए सिर्फ नीति घोषणाओं से अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए कार्यान्वयन योग्य सुधारों की आवश्यकता है, जिनमें शिक्षा, प्रोत्साहन और प्रणालीगत परिवर्तन एकीकृत हों।

- पुरुष नसबंदी को सामान्य बनाकर और सामाजिक गलत धारणाओं को दूर करके, भारत परिवार नियोजन में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे अधिक लैंगिक समानता और बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत को 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) में पुनः चुना गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना 20 दिसंबर, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों के प्रस्तावों के माध्यम से की गई थी।

- यह एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो संघर्ष से प्रभावित देशों में शांति पहलों का समर्थन करने तथा व्यापक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है।

- आयोग में 31 सदस्य देश शामिल हैं, जो महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं।

- सदस्यों में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शीर्ष वित्तीय योगदानकर्ता तथा प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देश भी शामिल हैं।

आयोग के अधिदेश:

- संसाधन जुटाने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों को एकजुट करना तथा संघर्ष के बाद शांति स्थापना और पुनर्प्राप्ति के लिए एकीकृत रणनीतियां सुझाना।

- संघर्षों से उबरने के लिए आवश्यक पुनर्निर्माण और संस्थागत विकास पर जोर देना, साथ ही सतत विकास के लिए आधार स्थापित करने हेतु एकीकृत रणनीतियों के निर्माण का समर्थन करना।

- संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर सभी प्रासंगिक हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से सिफारिशें और जानकारी प्रदान करना।

- सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना, शीघ्र पुनर्प्राप्ति गतिविधियों के लिए पूर्वानुमानित वित्तपोषण सुनिश्चित करना तथा संघर्षोपरांत पुनर्प्राप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित करना।

- आयोग शांति निर्माण प्रयासों के लिए एक सुसंगत, रणनीतिक और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

शांति स्थापना में भारत का योगदान:

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में वर्दीधारी कार्मिक भेजने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है।

- वर्तमान में, भारत ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभियानों में लगभग 6,000 सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिनमें निम्नलिखित स्थान शामिल हैं:

- अबेई

- केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य

- साइप्रस

- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

- लेबनान

- मध्य पूर्व

- सोमालिया

- दक्षिण सूडान

- पश्चिमी सहारा

जीएस3/पर्यावरण

सिलिका क्या है?

स्रोत : बिजनेस वायर

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सिलिका रेत खनन और सिलिका धुलाई संयंत्रों के लिए विस्तृत अखिल भारतीय दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

सिलिका के बारे में:

- सिलिका एक रासायनिक यौगिक है जो पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले दो सबसे प्रमुख तत्वों - सिलिकॉन और ऑक्सीजन, से बना है, जिसे SiO2 के रूप में दर्शाया जाता है।

- पृथ्वी की पर्पटी 59 प्रतिशत सिलिका से बनी है, जो 95 प्रतिशत से अधिक ज्ञात चट्टान प्रकारों का प्राथमिक घटक है।

- सिलिका विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है, जिसमें क्रिस्टलीय और गैर-क्रिस्टलीय (अनाकार) दोनों प्रकार शामिल हैं।

- सिलिका के तीन प्राथमिक क्रिस्टलीय रूप हैं:

- क्वार्ट्ज़ - सबसे आम रूप

- ट्राइडिमाइट

- क्रिस्टोबलाइट

- अन्य रूपों में कोएसाइट, कीटाइट और लेचाटेलिएराइट शामिल हैं।

उपयोग:

- सिलिका रेत का उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट, कंक्रीट और मोर्टार जैसे निर्माण सामग्री के साथ-साथ बलुआ पत्थर में भी व्यापक रूप से किया जाता है।

- यह कांच और पत्थर को पीसने और चमकाने की प्रक्रिया में आवश्यक है।

- सिलिका का उपयोग ढलाई के सांचों में किया जाता है और यह कांच, चीनी मिट्टी की चीज़ें, सिलिकॉन कार्बाइड, फेरोसिलिकॉन और सिलिकॉन के निर्माण में अभिन्न अंग है।

- इसके अतिरिक्त, सिलिका एक अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी काम करता है तथा इससे रत्न भी बनाए जाते हैं।

- सिलिका जेल का उपयोग आमतौर पर नमी को सोखने के लिए किया जाता है।

जीएस3/पर्यावरण

फ्लेग्रियन फील्ड्स

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

इटली के नेपल्स के निकट स्थित महत्वपूर्ण सुपर ज्वालामुखी फ्लेग्रियन फील्ड्स में वर्तमान में सक्रियता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों में चिंता बढ़ गई है।

फ्लेग्रियन फ़ील्ड्स का अवलोकन:

- फ्लेग्रियन क्षेत्र, जिसे इतालवी में 'कैम्पी फ्लेग्रेई' के नाम से जाना जाता है, नेपल्स के निकट स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है।

- एकमात्र माउंट वेसुवियस के विपरीत, इस क्षेत्र में एक विशाल डूबे हुए क्षेत्र के भीतर अनेक ज्वालामुखी केंद्र हैं, जिन्हें काल्डेरा कहा जाता है।

- इस काल्डेरा का व्यास लगभग 12-15 किमी (7.5-9.3 मील) है।

- इसका निर्माण लगभग 39,000 वर्ष पूर्व एक महत्वपूर्ण विस्फोट के बाद हुआ था, जिसके कारण इसका मैग्मा बह गया था।

- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्फोट ने निएंडरथल आबादी में गिरावट में योगदान दिया होगा।

- काल्डेरा का एक हिस्सा टायरीनियन सागर के नीचे फैला हुआ है, जो इतालवी मुख्य भूमि और सार्डिनिया के बीच स्थित है।

- फ्लेग्रियन फील्ड्स को यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय काल्डेरा माना जाता है, जिसका आकार शंकु के आकार के विसुवियस से भी बड़ा है, जिसने 79 ई. में पोम्पेई शहर को तबाह कर दिया था।

- यह महाज्वालामुखी विसुवियस से कहीं अधिक सक्रिय है।

वर्तमान प्रवृति:

- 1950 से फ्लेग्रियन क्षेत्र में अशांति की स्थिति बनी हुई है, जिसका कारण ब्रैडीसिज्म नामक घटना है।

- ब्रैडीसिज्म में भूमिगत मैग्मा कक्ष या हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं के भरने या खाली होने के कारण पृथ्वी की सतह की धीमी गति शामिल होती है।

- अंतिम विस्फोट लगभग 3,000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद 1538 में हुआ, जिससे मोंटे नुओवो पर्वत का निर्माण हुआ।

संभावित प्रभाव:

- वैज्ञानिक फ्लेग्रियन फील्ड्स को एक सुपर ज्वालामुखी मानते हैं, जिसके विस्फोट से वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है।

- यह ज्वालामुखी क्षेत्र ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के विश्व के शीर्ष आठ स्रोतों में से एक है।

|

3127 docs|1043 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 30th November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 का महत्व क्या है ? |  |

| 2. उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली (HESS) वेधशाला का कार्य क्या है ? |  |

| 3. पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना का उद्देश्य क्या है ? |  |

| 4. जंगली/झाड़ी आग प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ? |  |

| 5. नाइजर नदी के महत्व के बारे में बताएं ? |  |