UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 28th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस2/शासन

पैन 2.0

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

कैबिनेट ने आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा शुरू की गई पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 1,435 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पैन (स्थायी खाता संख्या) और टैन (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या) के जारी करने और प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि उन्हें अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके।

पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य

- पैन 2.0 पहल एक ई-गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं से जुड़े व्यावसायिक परिचालनों को पुनः व्यवस्थित करना है।

- यह वर्तमान पैन प्रणाली को पूर्णतः उन्नत करेगा, आईटी अवसंरचना में सुधार करेगा, तथा नामित सरकारी निकायों की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों में पैन को एक सार्वभौमिक व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करेगा।

PAN 2.0 और मौजूदा सेटअप के बीच अंतर

- प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण: वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन प्लेटफ़ॉर्म पर विभाजित हैं: ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल। पैन 2.0 इन सभी सेवाओं को एक एकल, एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म में संयोजित करेगा। यह नई प्रणाली आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और ऑनलाइन पैन सत्यापन सहित सभी पैन और टैन से संबंधित मुद्दों का व्यापक रूप से प्रबंधन करेगी।

- प्रौद्योगिकी उपयोग: यह परियोजना पूर्णतः ऑनलाइन और कागज रहित प्रक्रिया पर जोर देती है, जो मौजूदा तरीकों से अलग है, जिनमें भौतिक कागजी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

- करदाता सुविधा: पैन का आवंटन, अद्यतन और सुधार निःशुल्क किया जाएगा। ई-पैन सीधे पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। भौतिक पैन कार्ड के लिए अनुरोध करने वालों के लिए, निर्धारित शुल्क के साथ अनुरोध करना आवश्यक होगा।

पैन और टैन को समझना

- पैन एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन-देन को विभाग से जोड़ने की अनुमति देता है। इन लेन-देन में कर भुगतान, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) क्रेडिट, आयकर रिटर्न और अन्य निर्दिष्ट लेन-देन शामिल हैं।

- एक बार जारी होने के बाद, पैन व्यक्ति के जीवन भर अपरिवर्तित रहता है और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

- TAN, जिसका मतलब है कर कटौती और संग्रह खाता संख्या, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता भी है। स्रोत पर कर काटने या एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए TAN प्राप्त करना अनिवार्य है।

- टीडीएस/टीसीएस रिटर्न फाइलिंग और किसी भी टीडीएस/टीसीएस भुगतान चालान या प्रमाण पत्र में टीएएन का उल्लेख किया जाना चाहिए।

जीएस3/पर्यावरण

ओफियोफैगस कलिंगा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

किंग कोबरा, जिसे स्थानीय बोलियों में 'कलिंग सर्पा' कहा जाता है, वैज्ञानिक रूप से ओफियोफैगस कलिंगा के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति विशेष रूप से पश्चिमी घाट में अपनी उपस्थिति के लिए विख्यात है और महत्वपूर्ण अनुसंधान के कारण इसने ध्यान आकर्षित किया है, जिसने इसे एक प्रजाति से चार अलग-अलग प्रजातियों में पुनर्वर्गीकृत किया है, जिनमें से एक ओफियोफैगस कलिंगा है। 'कलिंग' शब्द भारत के कर्नाटक के सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से अंतर्निहित है।

- किंग कोबरा, ओफियोफैगस कलिंगा, दक्षिण-पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति है।

- इसके वितरण क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं।

- इस साँप का निवास स्थान कन्याकुमारी के पास अशंभू पहाड़ियों से लेकर अगस्त्यमलाई और कार्डामम पहाड़ियों जैसी विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं तक फैला हुआ है।

- यह प्रजाति आमतौर पर समुद्र तल से 100 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर रहती है।

- ओफियोफैगस कालिंगा मध्य ऊंचाई वाले वर्षावनों को पसंद करता है, विशेष रूप से 500 से 900 मीटर की ऊंचाई पर पनपता है, लेकिन यह निचली तलहटी और पर्वतीय जंगलों में भी पाया जाता है।

- कन्नड़ में 'कलिंग' नाम का अर्थ 'अंधेरा' या 'काला' होता है, जो स्थानीय संस्कृति में इसकी विशेषताओं को दर्शाता है।

- इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे इसके संरक्षण की स्थिति को लेकर चिंताएं उजागर होती हैं।

- किंग कोबरा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे सांपों में अद्वितीय हैं क्योंकि वे घोंसले बनाते हैं और मादाएं अपने अंडों की जमकर रक्षा करती हैं।

जीएस2/राजनीति

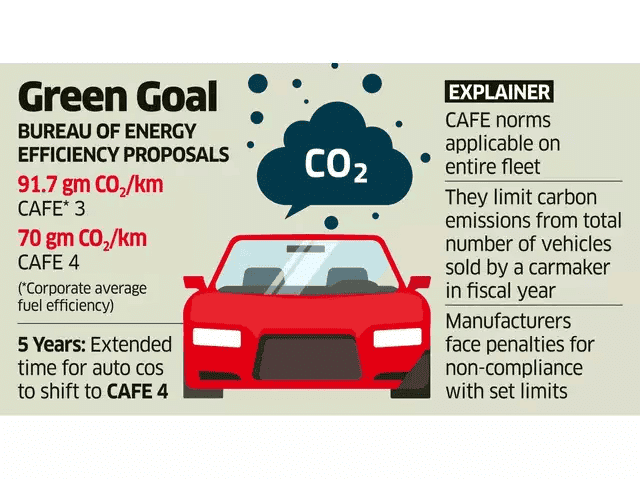

CAFE मानदंडों का पालन न करने पर कार निर्माताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनिवार्य फ्लीट उत्सर्जन स्तर को पार करने के लिए हुंडई, किआ, महिंद्रा और होंडा सहित आठ वाहन निर्माताओं की पहचान की है। कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडों का पालन न करने पर ₹7,300 करोड़ का अनुमानित जुर्माना लगाया गया है, जिसमें अकेले हुंडई को ₹2,800 करोड़ से अधिक का जुर्माना भरना पड़ा है।

सीएएफई मानदंड क्या हैं?

- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा 2017 में प्रस्तुत किया गया।

- इसका उद्देश्य यात्री वाहनों के लिए ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करना है।

- इसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना है।

- यह 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाले वाहनों पर लागू होता है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल हैं।

- कार्यान्वयन दो चरणों में हुआ:

- चरण I मानक 2017-18 से प्रभावी होंगे।

- चरण II मानक 2022-23 में लागू होंगे।

CAFE मानदंडों का उल्लंघन करने पर वाहन निर्माताओं पर जुर्माना

- वित्त वर्ष 23 के लिए अनुपालन मानदंड:

- ईंधन की खपत प्रति 100 किमी ≤ 4.78 लीटर होनी चाहिए।

- कार्बन उत्सर्जन प्रति किमी ≤ 113 ग्राम CO2 होना चाहिए।

- गैर-अनुपालन हेतु दंड:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में CAFE मानदंड कड़े कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन के लिए भारी दंड का प्रावधान किया गया।

- कुछ वाहन निर्माताओं के मुनाफे में जुर्माना का हिस्सा काफी बड़ा होता है।

- उदाहरण: हुंडई का जुर्माना उसकी वित्त वर्ष 23 की आय का लगभग 60% है।

- कठोर दंड मानदंड:

- दिसंबर 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके कठोर दंड लागू किया गया:

- प्रति 100 किमी पर 0.2 लीटर से कम ईंधन की कमी पर प्रति वाहन 25,000 रुपये का जुर्माना।

- सीमा से अधिक होने पर प्रति वाहन ₹50,000 का जुर्माना।

- आधार जुर्माना ₹10 लाख निर्धारित किया गया।

- दिसंबर 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके कठोर दंड लागू किया गया:

- कार निर्माताओं की दलीलें:

- वाहन निर्माताओं का तर्क है कि सख्त जुर्माना मानदंड केवल 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे, और पूरे वित्त वर्ष 23 में बेची गई कारों के लिए उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अनुचित है।

- सरकार का जवाब:

- वित्त वर्ष 23 में, वास्तविक दुनिया की ड्राइविंग स्थितियों का अनुकरण करने के लिए 18 निर्माताओं के मॉडलों का मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया।

- जबकि वित्त वर्ष 22 में सभी 19 वाहन निर्माताओं ने अनुपालन किया, वित्त वर्ष 23 के आंकड़ों से पता चलता है कि आठ कार निर्माताओं ने अनुपालन नहीं किया है।

निष्कर्ष

- CAFE मानदंडों का अनुपालन न करने पर लगाया गया जुर्माना, कठोर उत्सर्जन मानकों को लागू करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- चल रही चर्चाएं और विलंबित अनुपालन रिपोर्टें उद्योग की चिंताओं के साथ विनियामक प्रवर्तन को संतुलित करने की चुनौतियों को दर्शाती हैं।

जीएस2/राजनीति

जारवा जनजाति

स्रोत: द ट्रिब्यून

चर्चा में क्यों?

भारत की चुनाव प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति के 19 सदस्यों को भारत की मतदाता सूची में शामिल किया गया है।

जारवा जनजाति के बारे में:

- जारवा अंडमान द्वीप समूह में रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है।

- उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- वे मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान द्वीपसमूह के क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो घने जंगलों, मैंग्रोव और सुंदर समुद्र तटों से युक्त हैं, जो एक समृद्ध आवास बनाते हैं।

- ऐतिहासिक रूप से, उन्हें अब विलुप्त हो चुकी जांगिल जनजाति का वंशज माना जाता है।

- कुछ सिद्धांत यह सुझाते हैं कि जारवा के पूर्वज अफ्रीका से सफलतापूर्वक प्रवास करने वाले प्रथम मनुष्यों में से रहे होंगे।

- परंपरागत रूप से, जारवा लोग शिकारी-मछुआरे-मछुआरे के रूप में रहते आए हैं, तथा अपने क्षेत्र की रक्षा करने की योद्धा भावना के लिए जाने जाते हैं।

- वे अपनी मजबूत शारीरिक बनावट और असाधारण पोषण संबंधी स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं।

- उनकी पारंपरिक पोशाक न्यूनतम और कार्यात्मक है, जो अंडमान द्वीप समूह की उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त है।

- 1789 में जब अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप समूह में अपनी औपनिवेशिक उपस्थिति स्थापित की, तब से जारवा की जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

- इसके बावजूद, जारवा लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव और द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को सहन करने में कामयाब रहे।

- समय के साथ, जारवाओं और बाहरी लोगों के बीच संपर्क बढ़ गया, विशेष रूप से 1997 के बाद, जब उन्होंने व्यापार और चिकित्सा सहायता के लिए बसे हुए समुदायों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू किया, साथ ही अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना शुरू किया।

- वर्तमान में, जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 250 से 400 के बीच है।

जीएस2/शासन

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पहले चरण को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' पहल के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 6,300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के लिए जर्नल सब्सक्रिप्शन को केंद्रीकृत करना है, जिससे एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 13,000 विद्वानों की पत्रिकाओं तक समान पहुँच प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य पूरे भारत में शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है।

लाइब्रेरी कंसोर्टिया सिस्टम

उच्च शिक्षा संस्थान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रबंधित 10 पुस्तकालय संघों के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुँच प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय संघ पुस्तकालयों के बीच संसाधनों को साझा करने और आम जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग हैं।

- उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गांधीनगर में इनफ्लिबनेट सेंटर यूजीसी-इनफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम का प्रबंधन करता है। यह कंसोर्टियम विभिन्न विषयों में चयनित विद्वानों की इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है।

व्यक्तिगत सदस्यता

उच्च शिक्षा संस्थान स्वतंत्र रूप से पत्रिकाओं की सदस्यता भी लेते हैं, जिससे संघ-आधारित पहुंच को बढ़ावा मिलता है।

सांख्यिकी तक पहुंच

वर्तमान में, लगभग 2,500 उच्च शिक्षा संस्थानों को कंसोर्टिया और व्यक्तिगत सदस्यता के माध्यम से लगभग 8,100 पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) पहल क्या है?

पृष्ठभूमि

- प्रधान मंत्री मोदी के 2022 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारत की प्रगति के लिए अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया गया , और नवाचार और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए " जय अनुसंधान " का आह्वान किया गया ।

- इस दृष्टिकोण के अनुरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) शैक्षिक और राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए अनुसंधान को एक प्रमुख चालक के रूप में उजागर करती है ।

- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है ।

- इन पहलों के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएनओएस योजना को मंजूरी दी है , जिससे अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान की जा सकेगी ।

उद्देश्य

ओएनओएस योजना का उद्देश्य सभी राज्य और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जर्नल तक पहुंच को सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत करना है, जो वर्तमान में मौजूद खंडित प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा।

कार्यान्वयन समयरेखा

यह प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 को लाइव हो जाएगा, जिससे एक ही प्रणाली के तहत हजारों पत्रिकाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी।

प्रमुख विशेषताऐं:

- 13,000 पत्रिकाओं तक पहुंच: एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर नेचर, विले, टेलर एंड फ्रांसिस, आईईईई आदि सहित 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी।

- एकीकृत पंजीकरण: उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्रिकाओं तक पहुंच के लिए प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा।

- कार्यान्वयन एजेंसी: सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इनफ्लिबनेट) केंद्र को कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

- फंडिंग और मूल्य निर्धारण: केंद्र सरकार ने तीन साल (2025-2027) के लिए इस पहल के लिए धन आवंटित किया है। सभी संस्थानों के लिए प्रत्येक प्रकाशक के साथ एक ही सदस्यता मूल्य पर बातचीत की गई।

- अतिरिक्त सदस्यता: 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुंच चाहने वाले उच्च शिक्षा संस्थान व्यक्तिगत रूप से उनकी सदस्यता जारी रख सकते हैं।

- समर्पित पोर्टल: एक समर्पित पोर्टल, "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन", संस्थानों के लिए इन संसाधनों तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की भूमिका

- सदस्यता की पहुंच और उपयोग की नियमित निगरानी एएनआरएफ द्वारा की जाएगी।

- इससे प्रतिभागी पत्रिकाओं में भारतीय लेखकों के प्रकाशनों के विस्तार में भी योगदान मिलेगा।

भविष्य में विस्तार की योजनाएँ

- पहले चरण में केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी 6,300 उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) और अनुसंधान संस्थान शामिल थे।

- दूसरे चरण में सरकार की योजना इसे देश के शेष उच्च शिक्षा संस्थानों, सार्वजनिक और निजी दोनों, तक विस्तारित करने की है।

- चरण 3 में ONOS की पहुंच पूरे देश तक विस्तारित की जाएगी।

ओएनओएस योजना के लाभ

- विद्वानों के संसाधनों तक व्यापक पहुँच: लगभग 6,300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित) के 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए शीर्ष-स्तरीय विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुँच का विस्तार करता है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले छात्रों को लाभ पहुँचाने से शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच ज्ञान के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।

- संसाधनों के दोहराव का उन्मूलन: विभिन्न पुस्तकालय संघों और संस्थानों में अतिव्यापी सदस्यता से बचा जाता है, जिससे डुप्लिकेट संसाधनों पर अतिरिक्त व्यय में कमी आती है।

- बढ़ी हुई सौदेबाजी शक्ति: सदस्यता को एक मंच पर एकत्रित करता है, जिससे सरकार को प्रकाशकों के साथ बेहतर सौदे करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, बातचीत से 13,000 पत्रिकाओं के लिए प्रति वर्ष ₹4,000 करोड़ की शुरुआती लागत घटकर ₹1,800 करोड़ सालाना हो गई।

- डेटा-संचालित उपयोग और योजना: यह केंद्र को उच्च शिक्षा संस्थानों में जर्नल उपयोग की निगरानी करने, दीर्घकालिक योजना बनाने और निष्क्रिय संस्थानों में संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण: यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) और सरकार के विकसित भारत@2047 विजन के साथ संरेखित है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

संचार राज्य मंत्री ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।

के बारे में

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) भारतीय डाक का एक प्रभाग है, जो संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- आईपीपीबी को 2018 में भुगतान बैंक के रूप में लॉन्च किया गया था।

दृष्टि और सिद्धांत

- उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य सुलभ और सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

- ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण: आईपीपीबी सुरक्षित और लागत प्रभावी बैंकिंग समाधानों पर जोर देता है, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों को लक्ष्य करता है।

आईपीपीबी द्वारा सशक्तिकरण पहल

- वित्तीय समावेशन: आईपीपीबी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें बचत खाते, चालू खाते, धन हस्तांतरण, बिल भुगतान और बीमा विकल्प शामिल हैं।

- आधार-लिंक्ड सेवाएँ: बैंक आसान और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा के लिए आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) का उपयोग करता है।

- डोरस्टेप बैंकिंग: बैंकिंग सेवाएं 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिससे पहुंच सुनिश्चित होती है।

- तीव्र विस्तार: मार्च 2024 तक, आईपीपीबी ने अपने ग्राहक आधार को 9 करोड़ से अधिक तक बढ़ा दिया है, जो दिसंबर 2020 तक 4 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच जाएगा और जनवरी 2022 तक 8 करोड़ को पार कर जाएगा।

बैक2बेसिक्स: भुगतान बैंक

- भुगतान बैंक पारंपरिक बैंक की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें ऋण जोखिम शामिल नहीं होता।

- नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से सीमित बैंकिंग पहुंच वाले क्षेत्रों में, तथा प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों और छोटे उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

- भुगतान बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं।

- उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार लाइसेंस दिया गया है।

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई अधिनियम, 1934 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 सहित कई अधिनियमों द्वारा शासित।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

- आवश्यक न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये है।

- भुगतान बैंक बचत और चालू खातों में 2,00,000 रुपये तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं।

- जमाराशि का 75% सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) में निवेश किया जाना चाहिए, जबकि शेष 25% को अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में रखा जा सकता है।

- वे धन प्रेषण सेवाएं, मोबाइल भुगतान, एटीएम/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और तृतीय-पक्ष निधि हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करते हैं।

- भुगतान बैंक ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग संवाददाता (बीसी) के रूप में भी कार्य करते हैं।

सीमाएँ:

- भुगतान बैंक ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।

- उन्हें सावधि जमा या एनआरआई जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध है।

- भुगतान बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों के लिए सहायक कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते।

जीएस3/पर्यावरण

खराब वायु गुणवत्ता के दौर में भारत में स्कूली शिक्षा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

नवंबर 2024 में, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली के स्कूलों को अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण भौतिक कक्षाओं से ऑनलाइन शिक्षण में बदलाव करना आवश्यक था। यह निर्णय खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रीडिंग से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से उपजा है, जिससे इस तरह की कार्रवाइयों के वैज्ञानिक आधार, व्यवहार्यता और निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। हालाँकि प्रदूषण को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्कूल बंद होने और वायु गुणवत्ता के बीच संबंध शैक्षिक प्रथाओं, बच्चों के अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करता है।

खराब वायु गुणवत्ता का प्रभाव और वर्तमान दृष्टिकोण की सीमाएँ

- स्वास्थ्य जोखिमों की निरंतरता

- वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव 400 से अधिक AQI स्तर तक ही सीमित नहीं हैं, जिन्हें 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

- यहां तक कि मध्यम प्रदूषण स्तर (AQI 51-100) भी बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों को नुकसान पहुंचा सकता है।

- केवल 'गंभीर' AQI रीडिंग पर ध्यान केंद्रित करने से 51 और 399 के बीच AQI स्तरों के लंबे समय तक संपर्क के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को सामान्य किया जा सकता है।

- इस तरह के संपर्क से बच्चों में श्वसन और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही विकास संबंधी देरी भी हो सकती है।

- बच्चे: सबसे असुरक्षित समूह

- बच्चों में श्वसन तंत्र का विकास हो रहा होता है तथा चयापचय दर अधिक होती है, जिसके कारण वे वायु प्रदूषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।

- बच्चे वयस्कों की तुलना में अपने शरीर के वजन की तुलना में अधिक हवा में सांस लेते हैं, जिससे उनका प्रदूषकों के संपर्क में आने का जोखिम बढ़ जाता है।

- बच्चों को खराब वायु गुणवत्ता से बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल स्कूल बंद करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनमें से कई बच्चे खराब हवादार घरों में रहते हैं।

- इन बच्चों के लिए, एयर प्यूरीफायर वाले स्कूल अधिक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं।

- जोखिम में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ

- वायु प्रदूषण से अक्सर वंचित बच्चे सबसे अधिक पीड़ित होते हैं।

- वे आमतौर पर उच्च प्रदूषण वाले घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं और आमतौर पर स्वच्छ इनडोर वायु तक उनकी पहुंच सीमित होती है।

- जबकि धनी परिवार वायु शोधक और अन्य सुरक्षात्मक उपायों में निवेश कर सकते हैं, वंचित परिवार सुरक्षित वातावरण के लिए अक्सर स्कूलों पर निर्भर रहते हैं।

- परिणामस्वरूप, उच्च प्रदूषण वाले दिनों में स्कूल बंद होने से इन कमजोर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तथा स्वास्थ्य और शैक्षिक असमानताएं बिगड़ती हैं।

- वर्तमान दृष्टिकोण की सीमाएँ

- गंभीर प्रदूषण के दौरान स्कूलों को बंद करने सहित जीआरएपी की वर्तमान रणनीति, सक्रिय न होकर प्रतिक्रियात्मक है।

- यद्यपि इसका लक्ष्य बच्चों को अत्यधिक प्रदूषण से बचाना है, लेकिन नीति इस बात पर विचार करने में विफल है कि खराब वायु गुणवत्ता एक सतत समस्या है।

- केवल चरम वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर पर ध्यान देकर नीति निर्माता उस दीर्घकालिक जोखिम की उपेक्षा कर रहे हैं, जो पूरे वर्ष बच्चों को प्रभावित करता है।

- इस सीमित दृष्टिकोण से स्वास्थ्य लाभ न्यूनतम होता है, जबकि शिक्षा में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होता है तथा सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं।

जीआरएपी नीति और इसके व्यापक निहितार्थ

- कमज़ोर तबके पर असंगत प्रभाव

- गंभीर प्रदूषण के कारण शिक्षा तक पहुंच बाधित होती है, विशेषकर निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए, जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए तकनीक का अभाव है।

- कई लोगों के लिए स्कूल सिर्फ शैक्षणिक संस्थान ही नहीं हैं, बल्कि वे मध्याह्न भोजन और सुरक्षित वातावरण जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

- ऑनलाइन कक्षाओं में परिवर्तन से ये सहायताएं समाप्त हो जाएंगी, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा में विद्यमान असमानताएं और अधिक गहरी हो जाएंगी।

- शिक्षा एक संपार्श्विक शिकार के रूप में

- कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण भारत को सीखने की महत्वपूर्ण हानि का सामना करना पड़ा।

- प्रदूषण संबंधी मुद्दों के कारण बार-बार ऐसी बंदी होना पिछली चुनौतियों से सीख न लेने का संकेत है।

- शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

- नीतियां ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे बच्चे बाहरी परिस्थितियों से परे सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

- अस्थायी समाधान की समस्या

- प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करना एक प्रतिक्रियात्मक नीति को उजागर करता है जो अंतर्निहित कारणों के बजाय लक्षणों से निपटता है।

- यद्यपि GRAP का उद्देश्य तात्कालिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है, परन्तु यह वायु प्रदूषण के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत नहीं करता है।

- स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने से अल्पकालिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन इससे जारी प्रदूषण समस्या का समाधान नहीं होगा।

- इससे प्रगति के बारे में भ्रामक धारणा पैदा हो सकती है, तथा प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक प्रणालीगत सुधारों से ध्यान भटक सकता है।

समाज के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ

- बच्चों के साथ व्यवहार समाज के मूल्यों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है।

- प्रदूषण की घटनाओं के दौरान स्कूल बंद होने से शिक्षा बाधित होती है और इसका अर्थ यह है कि बच्चों का विकास तात्कालिक नीतिगत उद्देश्यों के लिए गौण हो जाता है।

- नेल्सन मंडेला ने इस बात पर जोर दिया कि किसी समाज की आत्मा इस बात से प्रकट होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तथा उन्होंने इसमें निहित नैतिक दायित्वों की ओर इशारा किया।

- शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करने वाले समाधानों में निवेश करने की उपेक्षा करने से ऐसी पीढ़ी पैदा होने का खतरा है जो पर्यावरणीय क्षरण सहित भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अयोग्य होगी।

बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और मास्क की प्रभावशीलता

- स्कूलों को ऑनलाइन में बदलना: एक दोषपूर्ण विकल्प

- स्कूल केवल शैक्षणिक स्थान ही नहीं हैं; वे सामाजिक विकास, पाठ्येतर गतिविधियों और आवश्यक जीवन कौशलों को भी बढ़ावा देते हैं।

- यद्यपि आपातकालीन स्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा आवश्यक है, लेकिन यह व्यक्तिगत शिक्षा का अपर्याप्त विकल्प है, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए।

- स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से बच्चों के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तथा मध्याह्न भोजन न मिलने से उनके पोषण को नुकसान पहुंचता है।

- मास्क की भूमिका पर प्रश्न

- उच्च प्रदूषण के दौरान बच्चों को मास्क पहनने की सिफारिश महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।

- कोविड-19 महामारी से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क पहनना सर्वत्र आवश्यक नहीं है, तथा छह से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केवल मास्क पहनने का सुझाव दिया गया है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

- प्रभावी वायु शोधक युक्त कक्षाओं में, मास्क न्यूनतम अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं।

- स्कूलों को व्यक्तिगत मास्क नीतियां अपनानी चाहिए, तथा व्यापक नियमों के बजाय पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- सामान्य सलाह में वैज्ञानिक समर्थन का अभाव हो सकता है और इससे छात्रों में अनावश्यक असुविधा और कलंक की स्थिति पैदा हो सकती है।

आगे का रास्ता: विज्ञान-आधारित और जन-केंद्रित दृष्टिकोण

- इस मुद्दे को व्यापक रूप से हल करने के लिए, स्कूलों को आवश्यक सावधानियों के साथ खुला रखना चाहिए।

- बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है, तथा स्वच्छ वायु बनाए रखने के लिए कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाने चाहिए।

- मास्क संबंधी नीतियां व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जानी चाहिए, तथा श्वसन संबंधी समस्याओं या अन्य कमजोरियों वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को भौतिक स्कूली शिक्षा के महत्व का स्थान नहीं लेना चाहिए।

- शिक्षण को आकर्षक, संवादात्मक और समावेशी बनाए रखने के लिए नवीन रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- खराब वायु गुणवत्ता के जवाब में ऑनलाइन शिक्षा की ओर संक्रमण एक अप्रभावी और प्रतिक्रियात्मक उपाय है जो वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है।

- एक अधिक विचारशील, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ाए बिना बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करता है।

- स्कूलों को विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान मानकर, समाज अपने सबसे युवा और सबसे कमजोर सदस्यों को सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सतह हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन प्रौद्योगिकी

स्रोत: एमएसएन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (एसएचकेटी) प्रौद्योगिकी को हाइड्रो श्रेणी के भाग के रूप में स्वीकार किया है, जिसका उद्देश्य नवाचारों को प्रोत्साहित करना और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की खोज करना है।

सतह हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन प्रौद्योगिकी के बारे में:

- यह प्रौद्योगिकी विद्युत उत्पादन के लिए गतिज जल से गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है, जबकि पारंपरिक प्रणालियां आवश्यक जल स्तर बनाने के लिए बांधों, डायवर्सन वियर या बैराजों द्वारा उत्पन्न संभावित ऊर्जा पर निर्भर रहती हैं।

लाभ

- यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण विद्युत क्षेत्र को आधार-भार, 24/7 नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां विद्युत ग्रिड तक सीमित पहुंच है।

- सतही हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइनों को स्थापित करना सरल है तथा ये पारंपरिक विधियों की तुलना में लागत-कुशल हैं।

- यह नवीकरणीय ऊर्जा क्रेताओं और उत्पादकों दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

- एसएचकेटी प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन भारत की व्यापक जल अवसंरचना, जैसे नहरों और जलविद्युत टेल्रेस चैनलों को टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा।

- इस प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक अवसर पैदा होंगे, जो विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इजराइल-हिजबुल्लाह युद्ध विराम समझौता

स्रोत: बीबीसी

चर्चा में क्यों?

इजरायल और लेबनान ने हाल ही में इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस समझौते का उद्देश्य सितंबर में तीव्र हुए 13 महीने लंबे संघर्ष को हल करना है।

- यह युद्धविराम व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 की रूपरेखा पर आधारित है, जिसे मूलतः 2006 के संघर्ष के दौरान स्थिति से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।

यूएनएससी संकल्प 1701

11 अगस्त, 2006 को अपनाया गया यूएनएससी संकल्प 1701 हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच शत्रुता को रोकने, एक बफर जोन स्थापित करने और एक स्थायी युद्धविराम की दिशा में काम करने का प्रयास करता है। इस संकल्प का उद्देश्य दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करना भी है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- यह प्रस्ताव जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह के हमले का जवाब था, जिसके परिणामस्वरूप तीन इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और दो अन्य का अपहरण कर लिया गया था।

- इसके बाद एक महीने से अधिक समय तक संघर्ष चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, जिसमें 1,000 से अधिक लेबनानी और 170 इजरायली लोगों की जान चली गई।

प्रमुख प्रावधान

- निरस्त्रीकरण और संप्रभुता

- लेबनान में सभी सशस्त्र समूहों का पूर्ण निरस्त्रीकरण, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेबनानी राज्य का हथियारों और सत्ता पर नियंत्रण बना रहे।

- सरकार द्वारा अधिकृत किए बिना विदेशी सेनाओं का लेबनान में उपस्थित रहना प्रतिबंधित है।

- शस्त्र नियंत्रण

- सरकारी अनुमोदन के बिना लेबनान को हथियारों की बिक्री या आपूर्ति की अनुमति नहीं है।

- बारूदी सुरंग सूचना

- इजराइल को लेबनान में बारूदी सुरंगों के स्थानों का विवरण देने वाले मानचित्र संयुक्त राष्ट्र को उपलब्ध कराने होंगे।

- बफर जोन और युद्धविराम

- दोनों पक्षों को ब्लू लाइन का सम्मान करना चाहिए, तथा लेबनानी अधिकारियों और यूनिफिल बलों को छोड़कर सशस्त्र कर्मियों और हथियारों से मुक्त विसैन्यीकृत क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए।

- यूनिफ़िल (लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल) अधिदेश:

- प्रस्ताव में 15,000 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को युद्ध समाप्ति की निगरानी करने, बफर जोन की सुरक्षा में लेबनानी सैनिकों की सहायता करने तथा विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- शत्रुता की समाप्ति

- इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच स्थायी युद्धविराम को बढ़ावा देने के लिए 60 दिनों की शत्रुता समाप्ति की रूपरेखा स्थापित की गई है।

- सेनाओं की वापसी

- सेनाओं को इजराइल-लेबनान सीमा से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) पीछे हटना होगा।

- इजराइल लेबनानी क्षेत्र से अपनी जमीनी सेना वापस बुलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सौदे का आधार

युद्ध विराम समझौता मूल रूप से यूएनएससी संकल्प 1701 में उल्लिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसने 2006 के युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया था। बातचीत इस बात पर केंद्रित रही है कि इस संकल्प को आगे कैसे लागू किया जाए।

उन्नत निगरानी और पर्यवेक्षण

- लेबनान, लिटानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर अपनी निगरानी बढ़ाएगा, ताकि समूह को पुनः संगठित होने से रोका जा सके।

- निगरानी की ज़िम्मेदारियाँ निम्नलिखित के बीच साझा की जाएंगी:

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना।

- लेबनानी सेना.

- एक बहुराष्ट्रीय समिति, जिसमें अब लेबनान, इजरायल और यूनिफिल के साथ-साथ अमेरिका और फ्रांस के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

इजरायल का सशर्त रुख

- इजराइल ने संकेत दिया है कि यदि युद्धविराम समझौते का उल्लंघन हुआ तो वह सैन्य अभियान पुनः शुरू कर सकता है।

- वर्तमान समझौते में उत्तरी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ईरान पर ध्यान केंद्रित

- इजराइल का लक्ष्य क्षेत्र में ईरानी प्रभाव का मुकाबला करने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना है।

- युद्ध विराम से इजरायली सेनाओं को पुनः संगठित होने और चल रहे संघर्षों के बाद अपने संसाधनों को पुनः भरने का अवसर मिलेगा।

मोर्चों का पृथक्करण

- हिजबुल्लाह के साथ शत्रुता समाप्त करके, इजरायल हमास और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के क्षेत्रों को अलग-थलग करना चाहता है।

- हिजबुल्लाह ने चल रहे तनावों के बीच, विशेष रूप से हमास के हालिया हमलों और गाजा में इजरायल की जवाबी कार्रवाई के बाद, हमास के समर्थन में एक दूसरा मोर्चा खोल दिया है।

निर्णय को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारक

- इज़रायल में नागरिक-सैन्य गतिशीलता

- पूर्व रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ सहित प्रमुख हस्तियों ने युद्ध विराम की वकालत की है, जिससे सरकार के सैन्य उद्देश्यों पर सवाल उठ रहे हैं।

- लेबनान में सामरिक चुनौतियाँ

- लेबनान में लम्बे समय तक सैन्य उपस्थिति इजरायली रक्षा बलों पर दबाव डाल सकती है तथा हिजबुल्लाह के घरेलू समर्थन को बढ़ा सकती है।

- हिज़्बुल्लाह की लचीलापन

- भारी क्षति होने के बावजूद, हिजबुल्लाह ने हमले करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसमें युद्ध विराम समझौते से मात्र दो दिन पहले 250 रॉकेट दागना भी शामिल है।

- लिटानी नदी तक पहुंचने में इजरायल की प्रतीकात्मक सफलता के बाद, एक लंबे और महंगे संघर्ष से बचने के लिए शत्रुता समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

जीएस1/भूगोल

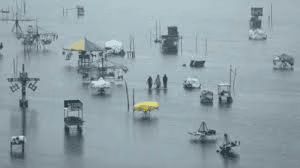

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा चक्रवात तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हाल ही में एक गहरे दबाव के चक्रवात में तब्दील होने की सूचना दी है, पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि यह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तीन तरफ से पानी से घिरा भारतीय उपमहाद्वीप हर साल अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों पर चक्रवाती गतिविधि का अनुभव करता है।

सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित नामकरण परंपरा के अनुसार इस चक्रवात का नाम फेंगल रखा जाएगा। यह मानसून के बाद के मौसम में भारतीय तट को प्रभावित करने वाला दूसरा चक्रवात है, इससे पहले अक्टूबर के अंत में ओडिशा में भयंकर तूफान के रूप में आए दाना चक्रवात ने तबाही मचाई थी।

औसतन, हर साल उत्तर हिंद महासागर बेसिन में लगभग पाँच चक्रवात बनते हैं - जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को शामिल करता है। आम तौर पर, इनमें से चार चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित होते हैं, जबकि एक अरब सागर में होता है। इस क्षेत्र में चक्रवात बनने के लिए सबसे अनुकूल महीने प्री-मानसून सीज़न (अप्रैल से जून) और पोस्ट-मानसून सीज़न (अक्टूबर से दिसंबर) हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में

- "चक्रवाती तूफ़ान" या "चक्रवाती तूफ़ान" वायुमंडल में एक शक्तिशाली भंवर को संदर्भित करता है, जिसके चारों ओर तेज़ हवाएँ घूमती हैं। उत्तरी गोलार्ध में, यह घूर्णन वामावर्त होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, यह दक्षिणावर्त होता है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं जो मकर और कर्क रेखाओं के बीच बनते हैं, और वे ग्रह पर सबसे विनाशकारी तूफानों में से कुछ हैं।

- इन तूफानों को विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है: अटलांटिक महासागर में "हरिकेन", प्रशांत महासागर में "टाइफून", ऑस्ट्रेलियाई जलक्षेत्र में "विली-विलीज़" तथा उत्तरी हिंद महासागर (NIO) में "साइक्लोन"।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना

- आँख: चक्रवात का शांत एवं बादल रहित केंद्र।

- नेत्र भित्ति: आंख के आसपास का क्षेत्र, जहां सबसे तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है।

- वर्षा बैंड: तूफानों की सर्पिल पट्टियाँ जो चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर फैलती हैं।

- चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ

- गर्म महासागरीय जल: 26.5°C से अधिक समुद्री सतह का तापमान चक्रवात के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।

- कोरिओलिस प्रभाव: यह प्रभाव चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक घूर्णन को सुगम बनाता है; भूमध्य रेखा पर यह न्यूनतम होता है।

- निम्न पवन अपरूपण: एक स्थिर वायुमंडलीय स्थिति जो तूफानी बादलों के ऊर्ध्वाधर विकास की अनुमति देती है।

- पूर्व-मौजूदा गड़बड़ी: प्रारंभिक निम्न दबाव क्षेत्र की उपस्थिति चक्रवात के आरंभ के लिए महत्वपूर्ण है।

चक्रवात निर्माण प्रक्रिया (साइक्लोजेनेसिस)

- यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब गर्म समुद्री पानी ऊपर की हवा को गर्म कर देता है, जिससे वह ऊपर उठती है और कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है।

- आसपास के क्षेत्रों से उठने वाली यह नम हवा ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिससे गुप्त ऊष्मा निकलती है, जो आगे के विकास को बढ़ावा देती है।

- कोरियोलिस प्रभाव चक्रवात के घूर्णन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्पिल प्रणाली का निर्माण होता है।

- जैसे-जैसे चक्रवात गर्मी और नमी को अवशोषित करता जाता है, वह तीव्र होता जाता है और शक्तिशाली होता जाता है।

|

3127 docs|1043 tests

|