UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 23rd November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

शीत लहर

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना में रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट के कुछ दिनों बाद, शीत लहर की स्थिति के बारे में एक सार्वजनिक सलाह जारी की गई है। यह सलाह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (NPCCHH) द्वारा जारी की गई है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का हिस्सा है। यह तेलंगाना और 16 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जो शीत लहर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है।

शीत लहर शब्द का अर्थ सामान्य जलवायु मूल्यों की तुलना में किसी विशिष्ट स्थान पर तापमान में उल्लेखनीय कमी से है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार , शीत लहर तब घोषित की जाती है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है, जिसमें सामान्य दिन के तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का नकारात्मक विचलन होता है । यदि यह नकारात्मक विचलन 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है , तो इसे गंभीर शीत लहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है , जो दर्शाता है कि शीत लहर की स्थिति को परिभाषित करने में दिन का तापमान महत्वपूर्ण होता है।

- इसके अलावा, मैदानी इलाकों में, जब न्यूनतम तापमान 4°C या इससे कम होता है तो शीत लहर आती है, जबकि जब तापमान 2°C या इससे कम हो जाता है तो गंभीर शीत लहर आती है।

- तटीय क्षेत्रों में शीत लहर तब आती है जब न्यूनतम तापमान 15°C या उससे कम हो जाता है, तथा न्यूनतम तापमान 4.5°C से कम हो जाता है ।

- परामर्श में इस बात पर जोर दिया गया है कि शीत लहर का मौसम नवंबर से मार्च तक रहता है , तथा दिसंबर और जनवरी में अत्यधिक ठंड की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं।

'कोर शीत लहर क्षेत्र' के रूप में पहचाने गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं:

- तेलंगाना

- पंजाब

- हिमाचल प्रदेश

- उत्तराखंड

- जम्मू और कश्मीर

- Ladakh

- दिल्ली

- हरयाणा

- राजस्थान

- Uttar Pradesh

- Gujarat

- Madhya Pradesh

- छत्तीसगढ

- बिहार

- झारखंड

- पश्चिम बंगाल

- ओडिशा

कुछ जनसांख्यिकीय समूह शीत लहरों के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- बेघर

- बुजुर्ग

- आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति

- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं

- बच्चे

- आउटडोर श्रमिक और किसान

परामर्श में चेतावनी दी गई है कि लंबे समय तक ठंडे तापमान के संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे:

- हाइपोथर्मिया

- शीतदंश

- गैर-जमने वाली ठंड से होने वाली चोटें, जैसे कि इमर्शन फ़ुट, जो ठंड और गीली स्थितियों में लंबे समय तक रहने के कारण होती है

जीएस3/पर्यावरण

Ashtamudi Lake

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अष्टमुडी झील में मछलियों के मारे जाने की हाल की घटना ने सीवेज संदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, अतिक्रमण और अनियंत्रित खरपतवार वृद्धि से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को उजागर किया है, जो इस महत्वपूर्ण झील के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं।

अष्टमुडी झील के बारे में:

- केरल के कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील को रामसर आद्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- मलयालम में "अष्टमुडी" का अर्थ "आठ चोटियां" होता है, जो झील की ताड़ के आकार की स्थलाकृति को संदर्भित करता है, जिसमें अनेक शाखाएं हैं।

- इस झील का नाम अष्टमुडी इसकी आठ 'भुजाओं' या चैनलों के कारण पड़ा है।

- यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो नींदकारा नदी के मुहाने से होकर समुद्र में गिरती है।

- कल्लदा नदी अष्टमुडी झील के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है।

ऐतिहासिक महत्व:

- इस झील का ऐतिहासिक महत्व 14वीं शताब्दी से है, जब इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन शहर क्विलोन को वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने में महत्वपूर्ण था।

- मोरक्को के खोजकर्ता इब्न बतूता के ऐतिहासिक विवरण में क्विलोन को प्राचीन काल में अष्टमुडी झील के किनारे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में दर्शाया गया है।

जैव विविधता:

- यह क्षेत्र दलदली मैंग्रोव की विभिन्न प्रजातियों का घर है, जिनमें दो लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं: सिज़ीगियम ट्रावनकोरिकम और कैलामस रोटांग।

जीएस2/शासन

चरमपंथी हिंसा के बदलते स्वरूप को समझना

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और इजराइल-हमास की स्थिति ने हिंसा की विभिन्न वैश्विक घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है, खासकर चरमपंथी समूहों से जुड़ी घटनाओं को। चरमपंथी हिंसा के बदलते पैटर्न से ध्यान भटकाना चिंताजनक है, क्योंकि इसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन घटनाक्रमों को समझना महत्वपूर्ण है।

उग्रवाद में बदलते रुझान का अवलोकन

- RAND अध्ययन से पता चलता है कि घरेलू आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद लगातार विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण कानून प्रवर्तन को तदनुसार अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

- यद्यपि यह अध्ययन अमेरिका पर केंद्रित है, फिर भी इसकी अंतर्दृष्टि वैश्विक महत्व रखती है।

- कट्टरपंथी समूह, चाहे उनका वैचारिक आधार कुछ भी हो, सामाजिक कमजोरियों पर फलते-फूलते हैं, जिससे सरकारों और समुदायों दोनों की ओर से सतर्कता बरतने की आवश्यकता उजागर होती है।

स्वतंत्रता के बाद का भारत और वामपंथी चुनौतियां

- प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन: तेभागा और तेलंगाना

- 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों की फसल हिस्सेदारी को कम करना था, तथा किसानों को उनके उत्पादन का दो-तिहाई हिस्सा अपने पास रखने की वकालत करना था।

- यह आंदोलन ग्रामीण गरीबों के बीच महत्वपूर्ण था, लेकिन इसे कठोर दमन का सामना करना पड़ा, जिससे इसके क्रांतिकारी लक्ष्य बाधित हो गए।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तेलंगाना विद्रोह, दमनकारी जमींदारों के खिलाफ एक क्रांतिकारी विद्रोह था, जो भूमि पुनर्वितरण और शोषणकारी प्रथाओं के उन्मूलन की मांग कर रहा था।

- नक्सलवादी आंदोलन: एक सतत चुनौती

- 1960 के दशक के अंत में नक्सलवादी आंदोलन का उदय हुआ, जो उग्रवादी माओवादी विचारधारा पर आधारित था और जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य को उखाड़ फेंकना था।

- पहले के आंदोलनों के विपरीत, नक्सलवादियों ने हिंसक वर्ग युद्ध पर जोर दिया तथा सरकारी संस्थाओं और श्रमिक वर्ग के कथित दुश्मनों को निशाना बनाया।

- वैचारिक अपील की भूमिका

- भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिरता इसकी वैचारिक अपील से जुड़ी है, जो हाशिए पर पड़े समूहों में आज भी व्याप्त है।

- भूमि सुधार, सामाजिक न्याय और समानता के वादों को मुख्यधारा की नीतियों से पीछे छूट गए लोगों का समर्थन प्राप्त है।

- ऐसे आंदोलनों को फिर से पनपने से रोकने के लिए गरीबी, बेरोजगारी और प्रणालीगत भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

- वर्तमान के लिए सबक

- वामपंथी उग्रवाद के संबंध में भारत का अनुभव इन खतरों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का सुझाव देता है।

- यद्यपि सैन्य और पुलिस कार्रवाई महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

- प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से की जाने वाली विकास पहल से स्थानीय लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करने और चरमपंथी विचारधाराओं के आकर्षण को कम करने में मदद मिल सकती है।

- दक्षिणपंथ का उदय

- दक्षिणपंथी विचारधाराओं का प्रसार एक वैश्विक घटना है, विशेष रूप से यूरोप में यह अधिक देखा जा सकता है।

- जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद में वृद्धि देखी गई है, जो राष्ट्रवादी और विदेशी-द्वेषी भावनाओं से युक्त है।

- जर्मनी, जो कभी उदार लोकतंत्र का आदर्श था, में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) और नव-नाजी समूहों जैसे आंदोलनों का उदय हुआ है, जो आव्रजन और आर्थिक अस्थिरता से जुड़े भय का फायदा उठाते हैं।

- दक्षिणपंथी उग्रवाद के उदय के उत्प्रेरक

- 2008 के वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी ने आर्थिक असंतोष को तीव्र कर दिया है, जिसका फायदा दक्षिणपंथी समूह आर्थिक संकटों के लिए आप्रवासियों और अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराकर उठाते हैं।

- तीव्र सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती विविधता ने सांस्कृतिक चिंताओं को जन्म दिया है, जिसके कारण सांस्कृतिक शुद्धता के "स्वर्ण युग" की ओर लौटने की बात कही जा रही है।

- सीरिया और अफगानिस्तान जैसे संघर्ष क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन के कारण आप्रवासी-विरोधी मनोवृत्ति बढ़ी है।

- वैश्विक स्तर पर चरमपंथ के प्रसार में इस्लामी चरमपंथ की भूमिका

- इस्लामिक स्टेट के उदय ने वैश्विक उग्रवाद के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया, जिससे पश्चिम एशिया और उसके बाहर अस्थिरता पैदा हो गई।

- यद्यपि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो गया है, फिर भी आंदोलन ने प्रतिक्रियास्वरूप दक्षिणपंथी उग्रवाद में उछाल ला दिया है।

- विकेन्द्रित जिहादी समूहों और घरेलू चरमपंथियों ने एक खंडित खतरा परिदृश्य निर्मित कर दिया है, जिसके लिए सक्रिय कानून प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता है।

- भारत में दक्षिणपंथी इस्लामी उग्रवाद से निपटना और आगे का रास्ता

- भारत को दक्षिणपंथी और इस्लामी चरमपंथ दोनों की जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) जैसे समूहों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई चरमपंथी विचारधाराओं से निपटने में शामिल जटिलताओं को उजागर करती है।

- यद्यपि सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा समुदायों को अलग-थलग करने से बचने की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

- कट्टरपंथ के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना

- उग्रवाद की उभरती प्रकृति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक असमानता, राजनीतिक अधिकारों से वंचितता और सामाजिक विखंडन जैसे मूल कारणों को संबोधित करे।

- चरमपंथी विचारधाराओं के अंतरराष्ट्रीय प्रसार से निपटने के लिए खुफिया क्षमताओं को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

- उग्रवाद की बदलती गतिशीलता के लिए सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिक समाजों की ओर से सूक्ष्म समझ और सशक्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

- चूंकि तात्कालिक संकट समाचारों में छाए रहते हैं, इसलिए वामपंथी और दक्षिणपंथी उग्रवाद दोनों से उत्पन्न लगातार खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

- जैसा कि कहा जाता है, शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है, और इन उभरते खतरों से निपटना दुनिया भर में लोकतंत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आरएस-26 रूबेज़ मिसाइल

स्रोत: इंडिया टुडे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खबर आई थी कि एक रूसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम), जिसे आरएस-26 रुबेज़ नाम दिया गया है, को यूक्रेन के नीपर शहर की ओर दागा गया।

आरएस-26 रुबेज़ मिसाइल के बारे में:

- आरएस-26 एक प्रकार की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका पहला सफल परीक्षण 2012 में किया गया था।

- इसकी विशिष्टताओं में लगभग 12 मीटर की लंबाई और 36 टन का वजन शामिल है, तथा इसमें लगभग 800 किलोग्राम (1,760 पाउंड) वजन का परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है।

- इस मिसाइल का वर्गीकरण, इसके विन्यास और प्रयुक्त परिभाषाओं के आधार पर, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) के बीच भिन्न होता है।

- इसकी अनुमानित परिचालन सीमा 2,000 से 6,000 किलोमीटर है, जो इसे मध्यम दूरी की श्रेणी में रखती है, जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय हमला क्षमताओं के लिए उपयुक्त है।

- आरएस-26 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (एमआईआरवीड) ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह एकाधिक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।

- आरएस-26 रुबेज़ का विकास मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी (एमआईटीटी) द्वारा किया गया, जो रूस में बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक प्रमुख डिजाइन केंद्र है।

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) क्या है?

- आईसीबीएम एक निर्देशित मिसाइल है जिसे विशेष रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हालांकि इसका उपयोग अन्य प्रकार के पेलोड के लिए भी किया जा सकता है।

- फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार, आईसीबीएम की न्यूनतम सीमा 5,500 किलोमीटर (3,400 मील) होनी चाहिए, तथा अधिकतम सीमा 7,000 से 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है।

- अन्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रकारों की तुलना में आईसीबीएम की विशेषता उनकी उच्च गति और विस्तारित रेंज है।

- भारतीय आईसीबीएम का एक उदाहरण अग्नि-V है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है।

जीएस3/पर्यावरण

Arkavathi River

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

अर्कावती नदी में भारी धातुएं और विषाक्त पदार्थ, जैसे पारा, प्रतिबंधित कीटनाशक डीडीटी, कैंसर पैदा करने वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) और फ्लोराइड पाए गए हैं।

अर्कावती नदी के बारे में:

- यह कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय नदी है।

- अर्कावती कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।

अवधि:

- उद्गम: यह नदी चिक्काबल्लापुरा जिले में नंदी हिल्स से 1478 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है।

- संगम: यह रामनगर जिले में कनकपुरा से लगभग 34 किलोमीटर दक्षिण में कावेरी नदी में मिल जाती है।

- कुल लंबाई: नदी लगभग 190 किलोमीटर तक फैली हुई है।

- बेंगलुरु शहर का एक तिहाई हिस्सा नदी बेसिन के भीतर स्थित है, जो 4,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

- ऐतिहासिक रूप से, अर्कावती नदी बैंगलोर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत थी।

- इसकी तीन मुख्य सहायक नदियाँ हैं: कुमुदवती, सुवर्णमुखी, और वृषभावती।

जलाशय:

- हेसरघट्टा जलाशय: 1894 में निर्मित इस जलाशय का निर्माण बैंगलोर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।

- थिप्पागोंडानहल्ली जलाशय (टीजी हल्ली): यह जलाशय भी बैंगलोर शहर को पेयजल आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

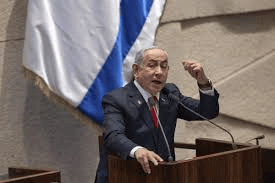

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें उन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है।

आईसीसी के बारे में

- आईसीसी गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है।

- इसकी स्थापना रोम संविधि के तहत 1998 में की गई थी तथा यह 2002 में क्रियाशील हुआ।

- वर्तमान में, 124 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं।

- आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।

संरचनात्मक अधिदेश

- आईसीसी की आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं।

- इसकी सदस्यता में रोम संविधि के 124 पक्षकार देश शामिल हैं।

- फिलिस्तीन 2015 में इसका सदस्य बना, इसके बाद 2019 में मलेशिया भी इसका सदस्य बना।

- उल्लेखनीय देश जो इसके सदस्य नहीं हैं उनमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन और चीन शामिल हैं।

- आईसीसी का वित्तपोषण सदस्य देशों द्वारा दिए गए योगदान के साथ-साथ स्वैच्छिक दान से भी होता है।

- आईसीसी अपने प्रवर्तन के लिए राज्य के सहयोग पर निर्भर रहती है, क्योंकि इसके पास स्वयं का पुलिस बल नहीं है।

संघटन

- आईसीसी में 18 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें सदस्य राष्ट्रों की सभा द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

- अभियोजक, अभियोजक कार्यालय का नेतृत्व करता है, जो कथित अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार होता है।

- आईसीसी के अतिरिक्त घटकों में पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड (2004 में स्थापित), एक हिरासत केंद्र और सदस्य देशों की सभा शामिल हैं।

क्षेत्राधिकार

आईसीसी चार मुख्य श्रेणियों के अपराधों पर मुकदमा चलाता है:

- युद्ध अपराध: इनमें युद्ध को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उल्लंघन शामिल होता है।

- मानवता के विरुद्ध अपराध: इनमें हत्या, दासता और यातना जैसे कृत्य शामिल हैं।

- नरसंहार: इसका तात्पर्य किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई से है।

- आक्रामकता के अपराध: ये किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बिना किसी औचित्य के सैन्य आक्रमण के कृत्य हैं।

- आईसीसी केवल 1 जुलाई 2002 को रोम संविधि के लागू होने के बाद किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकती है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आईसीसी ने नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी (जिन्हें मोहम्मद देफ के नाम से भी जाना जाता है) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ये वारंट युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों पर आधारित हैं।

आईसीसी न्यायाधीशों के अनुसार, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट दोनों ही गाजा में भुखमरी और फिलिस्तीनी लोगों के उत्पीड़न के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं।

चाबी छीनना

- इज़रायल ने आईसीसी के वारंट की निंदा करते हुए दावा किया है कि ये झूठे और अन्यायपूर्ण हैं। नेतन्याहू ने विशेष रूप से इस निर्णय की आलोचना की है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आईसीसी का सदस्य नहीं है, ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताते हुए अदालत की कार्रवाई पर अपनी असहमति व्यक्त की है।

- वारंट के अनुसार आईसीसी के सभी 124 सदस्य देशों को ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना होगा, यदि वे उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- हालाँकि, इन वारंटों का प्रवर्तन अनिश्चित है क्योंकि ICC के पास अपने स्वयं के प्रवर्तन तंत्र का अभाव है और यह सदस्य राज्यों के सहयोग पर निर्भर है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के बारे में

- आईसीसी नीदरलैंड के हेग में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में हस्ताक्षरित रोम संविधि के तहत की गई थी।

- यह न्यायालय नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर मुकदमा चलाता है।

- वर्तमान में, 124 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं, जिनमें ब्रिटेन, जापान, अफ़गानिस्तान और जर्मनी जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। हालाँकि, भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के विपरीत, जो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, आईसीसी अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- ICC का अधिकार क्षेत्र रोम संविधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में या उन देशों के नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों को भी अपने हाथ में ले सकता है।

- यद्यपि इजरायल ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, परन्तु फिलिस्तीन आईसीसी का सदस्य है।

जीएस3/पर्यावरण

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

स्रोत : नॉर्थईस्ट टुडे

चर्चा में क्यों?

असम के कामाख्या रिजर्व वन से एक युवा मादा बाघ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भटक गई और स्थानीय लोगों के हमले का सामना करना पड़ा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सभी तथ्य

- गोलाघाट भारत के असम के सोनितपुर, बिस्वनाथ और नागांव जिलों में स्थित है।

- इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर (166 वर्ग मील) है।

- 1905 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

- वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

भौगोलिक विशेषताओं

- यह पार्क ब्रह्मपुत्र नदी और विभिन्न छोटे जल निकायों से घिरा हुआ है।

- यहाँ ऊंची हाथी घास, दलदली भूमि और उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले वनों का प्रभुत्व है।

- इस भूभाग में रेत के टीले, बील (बाढ़ से निर्मित झीलें) और चैपोरी (ऊंचे क्षेत्र) शामिल हैं।

वनस्पति और जीव

फ्लोरा

- इसमें चार प्राथमिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं: जलोढ़ जलमग्न घास के मैदान, जलोढ़ सवाना वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन।

पशुवर्ग

- यहाँ स्तनधारियों की 35 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 15 प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं।

- यहाँ विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारतीय गैंडे (2,613), जंगली भैंसे (1,666), दलदली हिरण (468), हाथी (1,940), गौर (1,300) और सांभर (58) निवास करते हैं।

- प्रवासी पक्षियों सहित 57 प्रजातियों के साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- समृद्ध जैव विविधता जिसमें चीतल, भारतीय मुंटजैक, जंगली सूअर और हॉग हिरण की महत्वपूर्ण आबादी शामिल है।

जीएस2/शासन

अर्जेंटीना पेरिस समझौते से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली कथित तौर पर पेरिस समझौते से हटने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन से वार्ताकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह समीक्षा राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प की दूसरी बार समझौते से बाहर निकलने की योजना के साथ मेल खाती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के भविष्य पर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

के बारे में

- पेरिस समझौते को दिसंबर 2015 में COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था और यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है।

- इसका प्राथमिक लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके प्रभावों के अनुकूल ढलने के प्रयासों में राष्ट्रों को एकजुट करना है।

- सदस्य देशों को प्रत्येक पांच वर्ष में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करने और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, तथा प्रत्येक अद्यतन में महत्वाकांक्षा में वृद्धि की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि यूएनएफसीसीसी द्वारा रेखांकित किया गया है।

उद्देश्य/लक्ष्य

- वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करना: इस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे रखना है, तथा इस वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास करना है।

- अनुकूलन क्षमता में वृद्धि: इसका उद्देश्य जलवायु प्रभावों के प्रबंधन के लिए देशों की क्षमताओं को मजबूत करना तथा जलवायु-लचीले विकास को बढ़ावा देना है।

- वित्तीय सहायता: इसका लक्ष्य जलवायु कार्रवाई में विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष कम से कम 100 बिलियन डॉलर जुटाना है।

उपलब्धियों

- व्यापक भागीदारी: चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख उत्सर्जकों सहित 190 से अधिक देशों ने इस समझौते के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

- वैश्विक प्रतिबद्धताएँ: देशों ने अपनी विशिष्ट जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अपनी एन.डी.सी. प्रस्तुत की हैं।

- हरित प्रौद्योगिकी विकास: इस समझौते ने नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ प्रथाओं की ओर वैश्विक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है।

आलोचना

- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: समझौते की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर निर्भरता का अर्थ है कि इसका अनुपालन न करने वाले देशों के लिए कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है।

- अपर्याप्त लक्ष्य: आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान एनडीसी, तापमान वृद्धि को 1.5°C या 2°C तक सीमित रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं हैं।

- वित्तीय अंतराल: विकसित राष्ट्रों ने विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के समर्थन के लिए 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक वित्तपोषण लक्ष्य को पूरा नहीं किया है।

- वापसी का जोखिम: अमेरिका (जो अस्थायी रूप से ट्रम्प के अधीन है) और संभवतः अर्जेंटीना जैसे देशों ने वापसी के इरादे का संकेत दिया है, जिससे जलवायु प्रयासों में वैश्विक एकता कमजोर हो सकती है।

वापसी से संबंधित प्रावधान

- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 28: यह खंड किसी देश के संधि से हटने की प्रक्रिया और समयसीमा को रेखांकित करता है।

निकासी की शर्तें

- कोई भी देश समझौते के लागू होने के तीन वर्ष बाद (2016 से आगे) इससे हट सकता है।

- वापसी के लिए संयुक्त राष्ट्र निक्षेपागार को औपचारिक लिखित सूचना देना आवश्यक है।

प्रक्रियागत आवश्यकताएँ

- वापसी की अधिसूचना न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के कानूनी मामलों के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

वापसी की समयसीमा

- संयुक्त राष्ट्र डिपोजिटरी द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने के एक वर्ष बाद वापसी प्रभावी हो जाती है।

- वापसी अधिसूचना में बाद की प्रभावी तिथि निर्दिष्ट की जा सकती है।

वापसी प्रभावी होने तक दायित्व

- जब तक वापसी को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक देश समझौते का एक पक्ष बना रहेगा और उससे इसकी गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

वापसी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं

- अर्जेंटीना वर्तमान में पेरिस समझौते में अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक इससे हटने का कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया है।

- सरकारी अधिकारियों ने संधि के कई पहलुओं पर असहमति जताई है।

- अर्जेंटीना अपनी समग्र जलवायु परिवर्तन रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है तथा उसने अपनी स्थिति स्पष्ट होने तक आगे की कार्रवाई रोक दी है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति मिली के विचार

- राष्ट्रपति मिली ने जलवायु परिवर्तन के बारे में संदेह व्यक्त किया है तथा पहले इसे "समाजवादी झूठ" करार दिया था।

जलवायु परिवर्तन पर सरकार का रुख

- हालांकि अर्जेंटीना जलवायु परिवर्तन से इनकार नहीं करता है, लेकिन वह इसके लिए मानवीय गतिविधियों के बजाय प्राकृतिक चक्र को जिम्मेदार ठहराता है, तथा इस मुद्दे को दार्शनिक बहस का विषय बनाता है।

- सरकार जलवायु परिवर्तन के कारणों पर अलग-अलग विचारों के बावजूद इसके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने का समर्थन करती है।

पेरिस समझौते से अर्जेंटीना के हटने का संभावित प्रभाव वैश्विक चिंताएँ

- विशेषज्ञों को चिंता है कि अर्जेंटीना के बाहर निकलने से डोमिनो प्रभाव पड़ेगा, जिससे अन्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार करने को प्रेरित होंगे।

- इससे वैश्विक जलवायु उद्देश्यों को खतरा पैदा हो जाएगा, जिसके लिए तापमान को 1.5°C से नीचे बनाए रखने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 42% तथा 2035 तक 57% की कमी की आवश्यकता है।

जलवायु नीति में अर्जेंटीना की भूमिका

- दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 24वें सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक के रूप में अर्जेंटीना वैश्विक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

- देश में महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन भंडार हैं, जिनमें विश्व में दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस और चौथा सबसे बड़ा शेल तेल भंडार शामिल है।

आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम

- इससे अर्जेंटीना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ने का खतरा हो सकता है।

- यूरोपीय संघ जैसे देश जलवायु-संबंधी आयात शुल्क लागू कर रहे हैं, जिससे व्यापारिक साझेदार के रूप में अर्जेंटीना कम आकर्षक हो सकता है।

वापसी की घरेलू चुनौतियाँ

- घरेलू विरोध राष्ट्रपति माइली की अर्जेंटीना को संधि से बाहर निकालने की योजना को जटिल बना सकता है।

- वापसी के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, क्योंकि अर्जेंटीना द्वारा अनुमोदित सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

एआई के लोकतंत्रीकरण के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

दुनिया भर के नीति निर्माता सॉवरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके, ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन करके और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर एआई क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रभुत्व का जवाब दे रहे हैं। हालाँकि, ये रणनीतियाँ अनजाने में उस नियंत्रण को मजबूत कर सकती हैं जो बिग टेक एआई पर लागू करता है।

जन भागीदारी की क्या भूमिका होनी चाहिए?

- नीति विकास में भागीदारी:

- समुदाय के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करने से ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है जो एआई के बारे में विविध प्रकार के हितों और चिंताओं को संबोधित करती हों।

- पारदर्शिता और जवाबदेही:

- एआई निर्णय लेने में पारदर्शिता के लिए तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।

- सार्वजनिक निगरानी यह सुनिश्चित कर सकती है कि संगठनों को उनके एआई प्रथाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, विशेष रूप से डेटा उपयोग और एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह के संबंध में।

- समुदाय-केंद्रित एआई समाधान:

- स्थानीय समुदायों को एआई समाधानों के निर्माण और अनुप्रयोग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से अधिक न्यायसंगत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

- यह भागीदारी सुनिश्चित करती है कि एआई कार्यान्वयन केवल कॉर्पोरेट हितों की सेवा करने के बजाय विशिष्ट सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करे।

टेक्नोक्रेटिक शासन से जुड़े जोखिम क्या हैं?

- शक्ति का संकेन्द्रण:

- बिग टेक के प्रभुत्व से सत्ता का संकेन्द्रण हो सकता है, जहां कुछ कंपनियां एआई के विकास और उपयोग की शर्तों को निर्धारित करेंगी।

- इस स्थिति से छोटे खिलाड़ियों के हाशिए पर चले जाने और नवाचार विविधता सीमित होने का खतरा है।

- निगरानी एवं गोपनीयता संबंधी चिंताएं:

- शक्तिशाली कंपनियों द्वारा निगरानी के लिए एआई का उपयोग व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

- नीति निर्माताओं को एआई प्रौद्योगिकियों के उन प्रभावों पर विचार करना चाहिए जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकते हैं या नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं।

- सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:

- यदि जनता यह समझती है कि एआई शासन मुख्य रूप से तकनीकी अभिजात वर्ग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें पर्याप्त नागरिक भागीदारी नहीं होती, तो विश्वास कम हो सकता है।

- विश्वास की यह कमी एआई प्रौद्योगिकियों के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जो अन्यथा समाज को लाभ पहुंचा सकती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- समावेशी एआई शासन स्थापित करना:

- पारदर्शिता, जवाबदेही और एआई संसाधनों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, समुदायों और छोटी कंपनियों सहित कई हितधारकों को शामिल करने वाले ढांचे बनाएं, साथ ही एकाधिकार प्रथाओं से सुरक्षा भी करें।

- नैतिक, लघु-स्तरीय AI विकास को प्राथमिकता दें:

- छोटे, सिद्धांत-संचालित एआई समाधानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो गोपनीयता का सम्मान करते हों, सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हों, और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हों, जिससे एआई परिनियोजन में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले।

मुख्य पी.वाई.क्यू.:

चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने ई-गवर्नेंस को सरकार के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित कर दिया है। चर्चा करें।

जीएस3/पर्यावरण

में पाए जाने वाले

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 200 से अधिक वर्षों में पहली बार, 13- और 17-वर्षीय सिकाडा के दो विशिष्ट बच्चे उत्तरी अमेरिका में एक साथ उभरे हैं।

सिकाडा के बारे में:

- सिकाडा एक प्रकार का हेमिप्टेरान कीट है, जो अपनी तेज और जटिल प्रजाति-विशिष्ट ध्वनियों या गीतों के लिए पहचाना जाता है।

- भारत और बांग्लादेश में सिकाडा की विविधता विश्व में सबसे अधिक है, तथा चीन दूसरे स्थान पर है।

प्राकृतिक वास:

- अधिकांश सिकाडा छत्रधारी होते हैं, तथा मुख्य रूप से बड़े वृक्षों वाले प्राकृतिक जंगलों में रहते हैं।

प्रकार:

- वैज्ञानिक सिकाडा की 3,000 से अधिक प्रजातियों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत करते हैं: वार्षिक और आवधिक।

- वार्षिक सिकाडा: ये सिकाडा हर गर्मियों में अलग-अलग समय पर ज़मीन से निकलते हैं, आमतौर पर इनका शरीर गहरे रंग का होता है और शरीर पर हरे रंग के निशान होते हैं। वे शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर छिपकर छिपते हैं, पक्षियों और मोल्स जैसे खतरों से दूर उड़ते हैं।

- आवधिक सिकाडा: इस श्रेणी में केवल सात प्रजातियाँ आती हैं। ये सभी 13 या 17 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद गर्मियों के दौरान एक साथ बाहर आते हैं।

पारिस्थितिक महत्व:

- सिकाडा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में परिपक्व वृक्षों की छंटाई, मिट्टी को हवादार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा मरने के बाद उनका शरीर आवश्यक नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो वृक्षों की वृद्धि के लिए लाभदायक होता है।

|

3127 docs|1043 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 23rd November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. शीत लहर क्या है और इसके कारण क्या होते हैं? |  |

| 2. आसमान में आरएस-26 रूबेज़ मिसाइल का महत्व क्या है? |  |

| 3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का कार्य क्या है? |  |

| 4. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं? |  |

| 5. अर्जेंटीना का पेरिस समझौते से बाहर निकलना वैश्विक जलवायु पर क्या प्रभाव डाल सकता है? |  |