UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 21st November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस1/भूगोल

साबरमती नदी

स्रोत : हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

साबरमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना अहमदाबाद से गांधीनगर तक फैले लगभग 38 किलोमीटर नदी के किनारों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक पहल है, जिसे सात चरणों में क्रियान्वित किया गया है। नदी के दोनों ओर लगभग 11 किलोमीटर को कवर करने वाले पहले चरण से राजस्व उत्पन्न होना शुरू हो गया है। यह परियोजना गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहलों में से एक थी।

- साबरमती नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अरब सागर में खंभात की खाड़ी में मिलने से पहले गुजरात से होकर बहती है।

- साबरमती की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं:

- वाम तट: वाकल, हरनव, हाथमती, वात्रक

- दायां किनारा: छह

- नदी की यात्रा को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

- राजस्थान: साबरमती नदी गुजरात में प्रवेश करने से पहले राजस्थान से होकर लगभग 48 किलोमीटर (30 मील) तक बहती है।

- गुजरात: गुजरात में यह अहमदाबाद और गांधीनगर सहित प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है और खंभात की खाड़ी में समाप्त होती है।

- कृषि महत्व: साबरमती बेसिन मुख्यतः कृषि प्रधान है, तथा इसका लगभग 74.68% क्षेत्र कृषि गतिविधियों के लिए समर्पित है।

- मानसून पर निर्भरता: नदी का जल प्रवाह काफी हद तक मानसून के मौसम पर निर्भर करता है, जो इसके वार्षिक जल स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

क्लाउड सीडिंग

स्रोत : हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

राजधानी में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग को एक रणनीति के रूप में लागू करने की मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा केंद्रीय अधिकारियों से किए गए अनुरोध को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनुचित माना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि कृत्रिम वर्षा कराने से वायु में मौजूद प्रदूषकों को कम करने और दृश्यता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

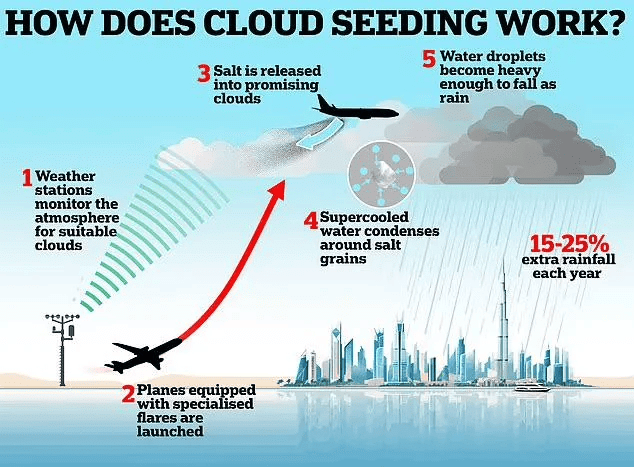

क्लाउड सीडिंग क्या है?

- क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग वायुमंडल में विशिष्ट पदार्थों को डालकर वर्षा को उत्तेजित या बढ़ाकर मौसम के पैटर्न को संशोधित करने के लिए किया जाता है।

- क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त होने वाले सामान्य पदार्थों में शामिल हैं:

- सिल्वर आयोडाइड

- पोटेशियम आयोडाइड

- सूखी बर्फ (ठोस CO₂)

- तरल प्रोपेन

यह काम किस प्रकार करता है

- इस प्रक्रिया में सूक्ष्म कण शामिल होते हैं जो बादल संघनन या बर्फ निर्माण के लिए नाभिक का काम करते हैं।

- ये कण जल की बूंदों के एकत्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बूंदें बनती हैं, जो अंततः वर्षा या हिमपात के रूप में गिरती हैं।

क्लाउड सीडिंग की विधियाँ

- हवाई छिड़काव: इस विधि में वायुयान का उपयोग करके वातावरण में बीजाणु फैलाने वाले तत्वों को फैलाया जाता है।

- भू-आधारित विमोचन: इस पद्धति में, बीजीकरण एजेंटों को जमीन पर स्थित जनरेटरों से छोड़ा जाता है।

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग क्यों काम नहीं करेगी?

- सर्दियों के महीनों के दौरान, दिल्ली में अक्सर तापमान में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे प्रदूषक जमीन के करीब फंस जाते हैं। ऐसी स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ बादल बनने के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, जिन्हें क्लाउड सीडिंग से ठीक किया जा सकता है।

- क्लाउड सीडिंग तभी प्रभावी होती है जब वायुमंडल में नमी युक्त बादल मौजूद हों।

- दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का स्तर बहुत व्यापक है, तथा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बड़े क्षेत्र में पर्याप्त और निरंतर वर्षा की आवश्यकता होती है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इंटरपोल नोटिस

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य कथित "भगोड़ों" को भारत से वापस लाने में इंटरपोल की मदद का अनुरोध करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

इंटरपोल नोटिस सदस्य देशों द्वारा सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध या अलर्ट हैं जो सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को महत्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने की अनुमति देते हैं। उल्लेखनीय रूप से, इन नोटिसों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराधों के लिए वांछित व्यक्तियों की तलाश करने के लिए भी किया जा सकता है।

इंटरपोल क्या है?

- पूर्ण रूप: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन।

- मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस में स्थित है।

- कार्य: इंटरपोल आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसे वैश्विक अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देता है।

- भारत का प्रतिनिधित्व: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इंटरपोल मामलों के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

इंटरपोल नोटिस के प्रकार

- रेड नोटिस: न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए किया जाने वाला अनुरोध, जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रत्यर्पण मामलों में किया जाता है।

- ब्लू नोटिस: किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या अपराध से संबंधित गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने का अनुरोध।

- ग्रीन नोटिस: किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के संबंध में चेतावनी, विशेषकर यदि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हों।

- पीला नोटिस: इसका उद्देश्य लापता व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिगों, का पता लगाना या ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं।

- ब्लैक नोटिस: अज्ञात शवों से संबंधित सूचना हेतु अनुरोध।

- नारंगी नोटिस: विस्फोटक, हथियार या आपराधिक तरीकों जैसी वस्तुओं से संभावित खतरे के बारे में चेतावनी।

- बैंगनी नोटिस: अपराधियों द्वारा प्रयुक्त विधियों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने की तकनीकों के संबंध में सूचना का अनुरोध या प्रावधान।

- इंटरपोल-यूएनएससी विशेष नोटिस: यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधों के अधीन हैं, जैसे कि संपत्ति जब्त करना, यात्रा प्रतिबंध या हथियार प्रतिबंध।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे से कैरेबियाई देश गुयाना का दौरा किया, जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। गुयाना में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कैरीकॉम के अध्यक्ष हैं, और अन्य कैरीकॉम नेताओं के साथ दूसरे भारत-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी की।

कैरिकॉम एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1973 में चगुआरामास की संधि के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, विदेश नीति का समन्वय करना और क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करते हुए सदस्य देशों के बीच कार्यात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है। कैरिकॉम उत्तर में बहामास से लेकर दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम और गुयाना तक फैला हुआ है और इसमें मुख्य रूप से विकासशील देश शामिल हैं, मध्य अमेरिका में बेलीज के साथ-साथ गुयाना और सूरीनाम को छोड़कर। संगठन में इक्कीस देशों का समूह शामिल है, जिसमें पंद्रह सदस्य देश और छह सहयोगी सदस्य शामिल हैं।

एकीकरण के स्तंभ:

- आर्थिक एकीकरण: इसका उद्देश्य कैरेबियाई एकल बाजार और अर्थव्यवस्था (सीएसएमई) के माध्यम से एकल बाजार और अर्थव्यवस्था स्थापित करना है।

- विदेश नीति समन्वय: यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एकजुट आवाज प्रस्तुत करें।

- मानव एवं सामाजिक विकास: पूरे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा विकास और लैंगिक समानता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- सुरक्षा सहयोग: अपराध, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी आम चुनौतियों का समाधान करता है।

गुयाना का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सबसे पुराने भारतीय प्रवासियों में से एक है, जहां भारतीय मूल के लगभग 320,000 लोग रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 43.5% है।

- ऊर्जा सुरक्षा और हाइड्रोकार्बन सहयोग: गुयाना तेजी से एक वैश्विक तेल केंद्र के रूप में उभर रहा है, अनुमान है कि 2026 तक यह तेल उत्पादन में वेनेजुएला से आगे निकल जाएगा। पर्याप्त भंडार और तेल खोजों द्वारा संचालित तेजी से बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के साथ, गुयाना भारत को अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

- रक्षा साझेदारी का विस्तार: भारत ने डोर्नियर 228 विमान की आपूर्ति करके और गश्ती वाहनों, रडार आदि की खरीद के लिए ऋण प्रदान करके गुयाना की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। यह भारत की किसी कैरेबियाई देश के साथ पहली रक्षा ऋण सहायता है, जो भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के अनुरूप है।

- व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना:

- भारत गुयाना के साथ कृषि, जैव ईंधन, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और सौर ट्रैफिक लाइट जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना का निर्माण करना।

- क्षेत्रीय अस्पतालों के उन्नयन, सड़क सम्पर्क और समुद्री जहाजों के प्रावधान जैसी पहलों का समर्थन करना।

- द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, जो वर्तमान में कम होने के बावजूद सकारात्मक वृद्धि की संभावना प्रदर्शित करता है।

- चीन के प्रभाव से मुकाबला:

- गुयाना की रणनीतिक स्थिति और प्रचुर संसाधनों ने बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बुनियादी ढांचे में पर्याप्त चीनी निवेश आकर्षित किया है। भारत जॉर्जटाउन में 100 मिलियन डॉलर की सड़क परियोजना सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता जताकर इस प्रभाव का प्रतिकार कर रहा है।

- चीन के विपरीत, भारत का दृष्टिकोण स्थानीय सहभागिता और दीर्घकालिक साझेदारी पर जोर देता है, जिसे आमतौर पर गुयाना की जनता द्वारा अधिक सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाता है।

- ग्लोबल साउथ और रणनीतिक गठबंधन: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ग्लोबल साउथ एजेंडे के तहत छोटे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की व्यापक रणनीति को दर्शाती है। गुयाना की आर्थिक क्षमता, जो इसके तेल संपदा से प्रेरित है, उसे इस विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करती है।

- यात्रा की मुख्य बातें:

- प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया।

- गुयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया, जिससे वे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे विदेशी नेता बन गए।

प्रमुख क्षेत्रों में समझौते:

भारत और गुयाना ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में शामिल हैं:

- स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स: कैरीकॉम देशों सहित अन्य देशों के लिए किफायती दवाओं के विनियमन एवं आपूर्ति में सहयोग।

- भारत सस्ती दवाओं तक बेहतर पहुंच की सुविधा के लिए गुयाना में एक जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा।

- हाइड्रोकार्बन: कच्चे तेल की आपूर्ति, प्राकृतिक गैस, बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में सहयोग।

- कृषि: संयुक्त पहल, अनुसंधान एवं विकास, सूचना एवं कार्मिकों का आदान-प्रदान, तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनाएं।

- भारत गुयाना की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाजरा के बीज उपलब्ध करा रहा है।

- डिजिटल परिवर्तन: क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- बैंकिंग और भुगतान: गुयाना में भारत की यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन।

- रक्षा और क्षमता निर्माण: भारत गुयाना में कौशल विकास और क्षमता वृद्धि के लिए समर्पित है, विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में। इस वर्ष की शुरुआत में, भारत ने गुयाना को दो डोर्नियर विमान उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, गुयाना के विकास के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की।

- नये क्षेत्रों में सहयोग:

- नेताओं ने सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें शामिल हैं:

- शिक्षा और मानव पूंजी विकास

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खाद्य प्रसंस्करण

- आयुर्वेदिक औषधि एवं वैक्सीन निर्माण

- प्रतीकात्मक पहल: प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत प्रतीकात्मक रूप से पौधारोपण में भाग लिया।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पेरू में चानके बंदरगाह परियोजना

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेरू में चान्के बंदरगाह का उद्घाटन किया।

- चान्के बंदरगाह परियोजना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों पर, विशेष रूप से चीन और लैटिन अमेरिका के बीच, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक नया भूमि-समुद्री गलियारा स्थापित करना है।

चान्के पोर्ट परियोजना के बारे में:

- चान्के बंदरगाह परियोजना पेरू में शुरू की गई, जो भूमि-समुद्री गलियारे का एक महत्वपूर्ण घटक है जो चीन को लैटिन अमेरिका से जोड़ता है।

- यह पहल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा है, जिसका कुल निवेश 3.6 बिलियन डॉलर है।

- चान्के बंदरगाह को बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से उन जहाजों को जो 18,000 TEUs (बीस-फुट समतुल्य इकाइयों) तक ले जाने में सक्षम हैं, जिन्हें विश्व स्तर पर सबसे बड़े शिपिंग जहाजों में से कुछ माना जाता है।

स्वामित्व:

- बंदरगाह का स्वामित्व मुख्य रूप से चाइना ओशन शिपिंग (ग्रुप) कंपनी (COSCO) के पास है, जिसके पास 60% हिस्सेदारी है, जबकि एक स्थानीय कंपनी के पास शेष हिस्सेदारी है।

- चान्के बंदरगाह से पेरू को प्रतिवर्ष लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की आय होने का अनुमान है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8% है।

प्रमुख निर्यात:

- बंदरगाह द्वारा सुगम किए जाने वाले निर्यात में तांबा, ब्लूबेरी, सोयाबीन और लिथियम जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल होंगी, जो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से प्राप्त लिथियम त्रिभुज से प्राप्त होंगी।

भू-रणनीतिक स्थान:

- बंदरगाह का स्थान रणनीतिक दृष्टि से लाभप्रद है, यह पेरू की राजधानी लीमा से 78 किमी उत्तर में स्थित है।

- एक प्राकृतिक गहरे पानी के बंदरगाह के रूप में, चान्के आज परिचालन में सबसे बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

- यह बंदरगाह एक महत्वपूर्ण व्यापार प्रवेशद्वार के रूप में कार्य करता है, जो दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार मार्गों को बेहतर बनाता है, जिससे इन दोनों क्षेत्रों के बीच माल के आदान-प्रदान के लिए पारगमन समय कम हो जाता है।

- चान्के बंदरगाह लैटिन अमेरिकी निर्यात के लिए एशिया तक सीधा मार्ग प्रदान करता है, जिससे इन वस्तुओं को उत्तरी अमेरिकी बंदरगाहों से होकर गुजरने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय क्यों है?

- लैटिन अमेरिका में चीनी प्रभाव:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिका को अपना प्रभाव क्षेत्र माना है। चानके बंदरगाह के विकास से इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक और भू-राजनीतिक उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे अमेरिका के लिए चिंताएं बढ़ेंगी

- चीन के लिए रणनीतिक प्रवेशद्वार:

- यह बंदरगाह दक्षिण अमेरिका में लिथियम और तांबे जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक चीन की पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है, जिससे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

- अमेरिकी व्यापार मार्ग में व्यवधान:

- लैटिन अमेरिका और एशिया के बीच परिवहन समय को कम करके, चान्के बंदरगाह स्थापित अमेरिकी व्यापार मार्गों को बाधित कर सकता है, जिससे प्रमुख व्यापार सुविधाकर्ता के रूप में अमेरिका की भूमिका कम हो सकती है।

पीवाईक्यू:

[2017] भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है?

(क) अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ जाएगा।

(ख) तेल उत्पादक अरब देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे।

(ग) भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा।

(घ) पाकिस्तान इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन की स्थापना को सुविधाजनक बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा।

जीएस2/राजनीति

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्र अब ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

के बारे में

- यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक बाधाओं का सामना किए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है, जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) दोनों में योग्य छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर देती है।

उद्देश्य

- शिक्षा में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना: इसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

- शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन: यह योजना केवल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होती है।

- पारदर्शी और डिजिटल पहुंच प्रदान करना: यह ऋण प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच का उपयोग करता है।

विशेषताएँ

- ऋण उपलब्धता:

- पात्रता: कोई भी छात्र जो किसी मान्यता प्राप्त गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है, पात्र है।

- ऋण शर्तें: ऋण संपार्श्विक-मुक्त होगा और संपूर्ण ट्यूशन फीस और संबंधित खर्चों को कवर करेगा।

- संस्थागत कवरेज:

- यह एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थानों पर लागू है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों संस्थान, साथ ही 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और सभी केंद्रीय सरकारी संस्थान शामिल हैं।

- कवरेज का दायरा:

- प्रारंभिक चरण में, 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान पात्र हैं, जिससे संभावित रूप से 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

- ऋण गारंटी सहायता:

- 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बकाया राशि पर 75% क्रेडिट गारंटी है, जिससे बैंकों को अधिक छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

- ब्याज सब्सिडी:

- पात्रता: 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्र, जिन्हें अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी नहीं मिल रही हो।

- सब्सिडी की शर्तें: स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान।

- लाभार्थी प्राथमिकता:

- सरकारी संस्थानों में नामांकित छात्रों तथा तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

- विस्तारित पात्रता:

- पीएम विद्यालक्ष्मी में अब मध्यम आय वाले परिवार भी शामिल हैं, जबकि पिछली योजनाएं केवल निम्न आय वर्ग तक ही सीमित थीं, तथा इसमें जाति की परवाह किए बिना लाभ प्रदान किया जाता है।

- सरलीकृत ऋण प्रक्रिया:

- छात्र विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों से जुड़ता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाती है और ऋण ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।

- एनआईआरएफ रैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करें:

- पात्रता एनआईआरएफ के शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थानों तक ही सीमित है, चाहे समग्र रूप से या विशिष्ट श्रेणियों में।

- पहले की योजनाओं में, संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20,000 पात्र संस्थानों का एक बड़ा समूह बन जाता था।

- संस्थागत कवरेज में कमी:

- केवल एनआईआरएफ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही पात्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछली योजनाओं की तुलना में अर्हता प्राप्त संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

- प्रदर्शन दांव:

- चूंकि पात्रता रैंकिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करना होगा।

- बहिष्करण जोखिम:

- एनआईआरएफ में सूचीबद्ध न होने वाले संस्थानों के छात्रों को उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें ऋण देने से पूरी तरह इनकार कर दिया जा सकता है।

- संस्थागत प्रतियोगिता:

- रैंकिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, जो संस्थानों को योजना के लिए पात्र छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपनी एनआईआरएफ स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

उच्च-ऊंचाई वाली बीमारी क्या है?

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के गरूर शिखर पर एक ट्रैकर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु, हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों से जुड़े गंभीर खतरों को उजागर करती है।

कारण:

- उच्च ऊंचाई की बीमारी, जिसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस (AMS) के नाम से भी जाना जाता है, तब होती है जब शरीर को ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण 8,000 फीट (2,400 मीटर) से अधिक की ऊंचाई पर समायोजित होने में कठिनाई होती है।

लक्षण:

एएमएस के प्रारंभिक संकेतकों में शामिल हैं:

- सिरदर्द

- जी मिचलाना

- थकान

- सांस लेने में कठिनाई

- यदि इसका उपचार न किया जाए तो ए.एम.एस. अधिक गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है:

- हाई-एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा (एचएपीई): इस स्थिति में फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में काफी कठिनाई होती है।

- उच्च-ऊंचाई मस्तिष्क शोफ (HACE): यह तब होता है जब मस्तिष्क में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम, मतिभ्रम और गंभीर मामलों में कोमा जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।

रोकथाम और उपचार:

- एएमएस के जोखिम को कम करने के लिए विशेषज्ञ निम्नलिखित सलाह देते हैं:

- धीरे-धीरे चढ़ें, 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हर 3-4 दिन में आराम करें।

- प्रतिदिन सोने की ऊंचाई 500 मीटर से अधिक न बढ़ाएं।

- रोकथाम और उपचार में सहायक हो सकने वाली दवाओं में शामिल हैं:

- एसिटाज़ोलैमाइड: यह दवा शरीर को अधिक ऊंचाई पर अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने में मदद करती है।

- डेक्सामेथासोन: इस दवा का उपयोग उच्च ऊंचाई की बीमारी से जुड़ी गंभीर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है।

- निफेडिपिन: उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को HAPE से बचाव के लिए इसकी सिफारिश की जाती है।

- नोट : यह महत्वपूर्ण है कि इन दवाओं का उपयोग चिकित्सकीय देखरेख में किया जाए, क्योंकि वे एएमएस के विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं।

जीएस3/पर्यावरण

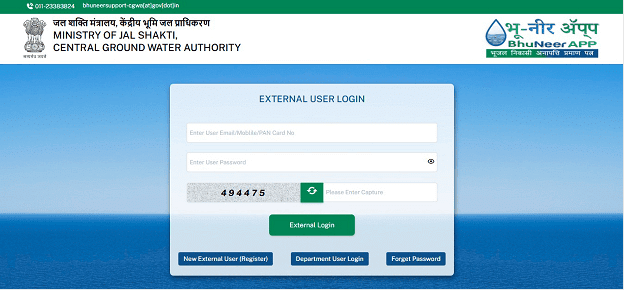

एमजेएस ने भूजल निकासी परमिट के लिए 'भू-नीर' पोर्टल लॉन्च किया

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत जल सप्ताह 2024 के दौरान जल शक्ति मंत्री द्वारा 'भू-नीर' पोर्टल को डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया।

'भू-नीर' पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है जिसे भूजल निकासी के लिए परमिट का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ साझेदारी में विकसित इस पोर्टल का उद्देश्य भारत भर में भूजल संसाधनों को कुशल और टिकाऊ तरीके से विनियमित करना है। इसका उद्देश्य भूजल के उपयोग में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

'भू-नीर' पोर्टल क्या है?

- केंद्रीकृत मंच: भूजल निकासी परमिट के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

- सहयोग: भूजल विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए CGWA और NIC द्वारा बनाया गया।

- लक्ष्य: भारत में भूजल संसाधनों का कुशल विनियमन करना।

- पारदर्शिता और स्थिरता: भूजल संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करता है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के बारे में

- नियामक निकाय: सीजीडब्ल्यूए भारत में भूजल के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

- गठन: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत स्थापित।

- कार्य: भूजल निकासी के लिए परामर्श, सार्वजनिक नोटिस जारी करना तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करना।

पोर्टल की विशेषताएं और प्रावधान:

- केंद्रीकृत डेटाबेस: भूजल निष्कर्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के साथ-साथ प्रासंगिक राज्य और राष्ट्रीय विनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

- उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस: इसमें पैन-आधारित एकल आईडी प्रणाली और क्यूआर कोड के साथ एनओसी जैसी सरलीकृत सुविधाएं शामिल हैं, जो परियोजना समर्थकों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाती हैं।

- उन्नत संस्करण: अपने पूर्ववर्ती NOCAP की तुलना में उन्नत प्लेटफार्म, जो उन्नत कार्यक्षमता और उपयोग में आसानी प्रदान करता है।

- भूजल अनुपालन: विनियमों, अनुपालन उपायों और टिकाऊ भूजल प्रथाओं तक केंद्रीकृत पहुंच।

कार्यान्वयन:

- शुभारंभ और पहुंच: पोर्टल अब लाइव है और भूजल निकासी, स्थिति ट्रैकिंग और वैधानिक शुल्क के भुगतान से संबंधित प्रश्नों के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ है।

- सार्वजनिक पहुंच: सभी परियोजना प्रस्तावकों और आम जनता के लिए उनकी भूजल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

क्या पैकेज्ड खाद्य सामग्री पर लेबल लगाया जाना चाहिए?

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव (ATNi) की एक हालिया रिपोर्ट ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में बेचे जाने वाले खाद्य और पेय उत्पादों की स्वास्थ्यप्रदता में उच्च आय वाले देशों (HIC) की तुलना में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर किया है। यह उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में सहायता करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की प्रभावी लेबलिंग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट के बारे में (मुख्य निष्कर्ष, भारत के लिए महत्व, सिफारिशें, आदि)

- रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में नेस्ले, पेप्सिको और यूनिलीवर जैसे प्रमुख ब्रांडों के 52,000 से अधिक उत्पादों का विश्लेषण करने के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया गया।

- उत्पादों को 5 स्टार में से अंक दिए गए, तथा 3.5 से अधिक रेटिंग वाले उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक माना गया।

- औसत स्टार रेटिंग में भारी अंतर देखने को मिला: LMIC की औसत रेटिंग 1.8 स्टार थी, जबकि HIC की औसत रेटिंग 2.3 स्टार थी।

- एलएमआईसी में कम किफायती स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होने का प्रमाण।

- एलएमआईसी उत्पादों में एचआईसी उत्पादों की तुलना में सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में कम जानकारी दी गई।

- ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चला है कि नेस्ले के शिशु आहार जैसे कुछ उत्पादों में यूरोपीय समकक्षों की तुलना में भारत और अफ्रीकी बाजारों में चीनी की मात्रा अधिक थी, जिसके कारण सरकारी जांच की आवश्यकता पड़ी।

- भारत के लिए महत्व:

- भारत एक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसमें गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का उच्च प्रसार है, जिसमें 100 मिलियन से अधिक लोग मधुमेह और उल्लेखनीय मोटापे की दर से पीड़ित हैं।

- अस्वास्थ्यकर आहार और आर्थिक असमानताओं के कारण कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं।

- आहार में चीनी और वसा की अधिकता वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग में वृद्धि स्पष्ट है।

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर, 2023) के अनुसार, भारत में 56% से अधिक रोग खराब आहार संबंधी आदतों से जुड़े हैं।

- भारत की आधी से अधिक आबादी पौष्टिक आहार का खर्च वहन नहीं कर सकती, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर खर्च बढ़ता जा रहा है।

- पैक के सामने लेबलिंग का महत्व:

- चिली और मैक्सिको जैसे देशों ने अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) के माध्यम से शर्करायुक्त पेय पदार्थों की खपत को सफलतापूर्वक कम कर दिया है।

- भारत विश्व स्वास्थ्य सभा के उन प्रस्तावों में शामिल है जो बच्चों को जंक फूड के विपणन से बचाने की वकालत करते हैं।

- एनसीडी से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना (2017-2022) जैसी पिछली नीतियों को लेबलिंग विनियमों को लागू करने में सीमित सफलता मिली है।

- एफओपीएल के लिए 2022 मसौदा अधिसूचना प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ी है, और खाद्य और पेय कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक पहल अपर्याप्त रही है।

- रिपोर्ट की सिफारिशें:

- खाद्य पैकेजिंग पर चीनी, नमक और वसा की मात्रा की स्पष्ट लेबलिंग के लिए अनिवार्य विनियमन लागू करें।

- उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी लेबल को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं।

- खाद्य कम्पनियों को निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

- खाद्य लेबलिंग को लागू करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए सरकारी कार्रवाई को मजबूत करना।

एफएसएसएआई के बारे में (उद्देश्य, कार्य, संरचना, आदि)

- भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) प्रणाली क्या है?

- आईएनआर प्रणाली पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी प्रोफाइल का मूल्यांकन करती है, तथा 0.5 स्टार (सबसे कम स्वस्थ) से लेकर 5 स्टार (सबसे अधिक स्वस्थ) तक की रेटिंग प्रदान करती है।

- उच्च स्टार रेटिंग यह दर्शाती है कि उत्पाद दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करता है।

- अधिसूचना के अनुसार, 25 से अधिक अंक वाले ठोस खाद्य पदार्थों को 0.5 स्टार मिलेंगे, जबकि -11 से कम अंक वाले खाद्य पदार्थों को 5 स्टार मिलेंगे।

- खाद्य व्यवसायों को अपने उत्पादों के लिए स्टार रेटिंग लोगो बनाने हेतु FSSAI के पोर्टल पर पोषण संबंधी प्रोफाइल प्रस्तुत करना होगा।

- एफएसएसएआई:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- उद्देश्य:

- खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना।

- खाद्यान्न के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, आयात और बिक्री को विनियमित करना।

- उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- एफएसएसएआई की भूमिका/कार्य:

- खाद्य मानकों और दिशा-निर्देशों को स्थापित करने के लिए विनियम तैयार करना।

- खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए रूपरेखा तैयार करना।

- खाद्य उपभोग और जैविक जोखिमों पर डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना।

- खाद्य सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क विकसित करना।

- खाद्य उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों की स्थापना में योगदान देना।

- एफएसएसएआई में एक अध्यक्ष और बाईस सदस्य होते हैं, तथा यह अनिवार्य है कि एक तिहाई सदस्य महिलाएं हों।

- अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

- संबंधित मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

- राज्य स्तर पर, एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों की नियुक्ति करता है, जिसका प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा किया जाता है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

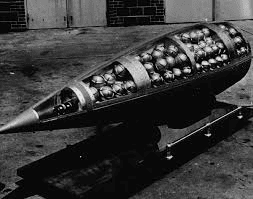

क्लस्टर युद्ध सामग्री

स्रोत : यूएन न्यूज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, क्लस्टर हथियारों से लैस एक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने उत्तरी यूक्रेन के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की दुखद मौत हो गई और 84 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहली बार यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल को अधिकृत किया है, यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा व्यापक पैरवी के बाद।

क्लस्टर युद्ध सामग्री क्या है?

- परिभाषा: क्लस्टर हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें अनेक छोटे विस्फोटक उपकरणों, जिन्हें सबम्यूनिशन या बॉम्बलेट के नाम से जाना जाता है, को एक विस्तृत क्षेत्र में फैलाने के लिए डिजाइन किया जाता है।

- प्रकार: इन हथियारों को रॉकेट, तोपखाने या विमान सहित विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया जा सकता है।

- उद्देश्य: इनका उपयोग मुख्य रूप से किसी सघन क्षेत्र में कर्मियों, वाहनों या बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए किया जाता है।

तंत्र

- क्लस्टर हथियारों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वे हवा में ही फट जाएं और एक विस्तृत क्षेत्र में अनेक उप-हथियार बिखर जाएं।

- इनमें से काफी संख्या में बम अक्सर फटने में असफल हो जाते हैं, जिससे बारूदी सुरंगों जैसा दीर्घकालिक खतरा पैदा हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ

- मानवीय मुद्दे:

- संघर्ष समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों तक ये बम विस्फोट नागरिकों के लिए खतरा बने रहते हैं।

- ये हथियार अपनी अंधाधुंध प्रकृति के कारण बड़ी संख्या में नागरिक हताहतों के लिए जाने जाते हैं।

- पर्यावरणीय क्षति: क्लस्टर हथियारों के उपयोग से भूमि प्रदूषण होता है और कृषि क्षेत्रों का सुरक्षित उपयोग सीमित हो जाता है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन (सीसीएम)

- अपनाया गया: यह अभिसमय 2008 में अपनाया गया तथा 2010 में प्रभावी हुआ।

- उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग, विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना है।

- अनुसमर्थन: 110 से अधिक देशों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया है या इसमें शामिल हो गए हैं।

- प्रावधान:

- पीड़ितों को सहायता प्रदान करना तथा दूषित क्षेत्रों को साफ करना इस सम्मेलन के प्रमुख पहलू हैं।

- शामिल न होने वाले देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत सहित प्रमुख सैन्य शक्तियों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

भारत की स्थिति

- भारत ने कई कारणों का हवाला देते हुए सीसीएम पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया है:

- सुरक्षा के बारे में चिंताएं और वैध रक्षात्मक क्षमताओं की आवश्यकता।

- सभी राष्ट्रों द्वारा कन्वेंशन का सार्वभौमिक अनुपालन न किया जाना।

- क्लस्टर हथियारों के मौजूदा विकल्पों की प्रभावशीलता के बारे में संदेह।

|

3127 docs|1043 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 21st November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. साबरमती नदी कहाँ स्थित है और इसका महत्व क्या है? |  |

| 2. क्लाउड सीडिंग क्या है और इसके उपयोग क्या हैं? |  |

| 3. इंटरपोल नोटिस क्या होता है और इसका क्या महत्व है? |  |

| 4. प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? |  |

| 5. उच्च-ऊंचाई वाली बीमारी क्या होती है और इसके लक्षण क्या हैं? |  |