UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 20th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

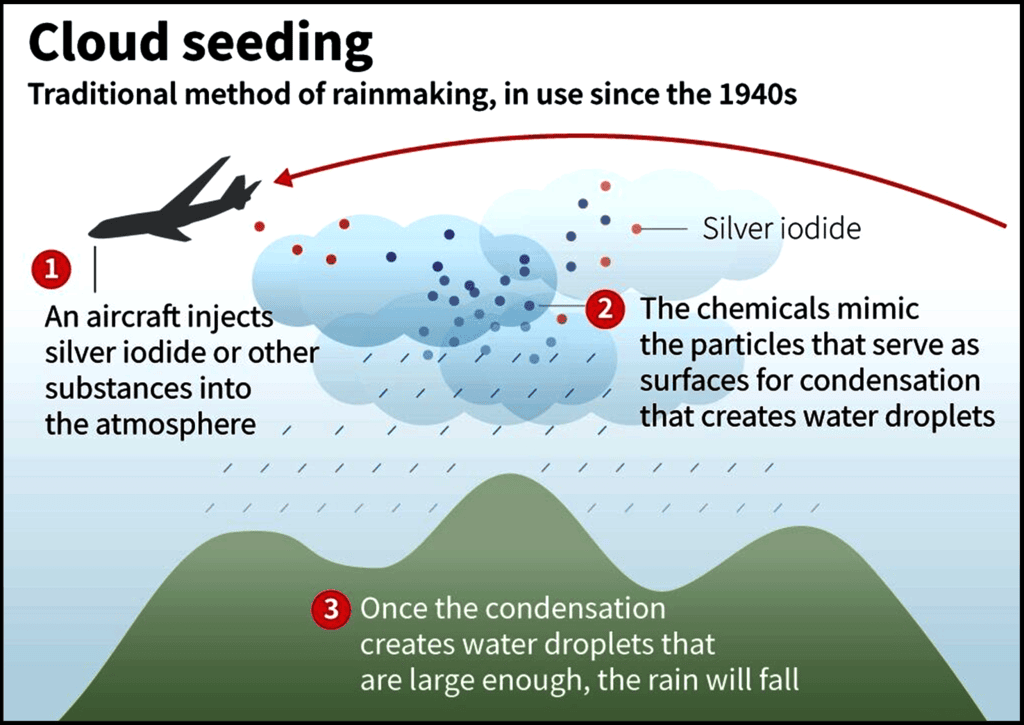

क्लाउड सीडिंग क्या है?

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है, खतरनाक वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग की अवधारणा एक संभावित अल्पकालिक समाधान के रूप में उभरी है।

क्लाउड सीडिंग के बारे में:

क्लाउड सीडिंग, जिसे अक्सर कृत्रिम वर्षा के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मौसम की स्थिति को संशोधित करने के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य बादलों में कुछ पदार्थों को मिलाकर वर्षा को बढ़ाना है।

यह कैसे किया जाता है?

- क्लाउड सीडिंग के पीछे का मूल विज्ञान, वर्षा या हिमपात के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाना है।

- ये पदार्थ नाभिक के रूप में कार्य करते हैं जिनके चारों ओर पानी की बूंदें बन सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से वर्षा में वृद्धि हो सकती है।

- इस प्रक्रिया को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें विमान, भूमि-आधारित जनरेटर, या कुछ स्थितियों में रॉकेट शामिल हैं।

- क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य बादल की बूंदों का आकार बढ़ाना है ताकि वे भारी हो जाएं और गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा के रूप में गिरें।

- वायु प्रदूषण के संबंध में, क्लाउड सीडिंग को वायुजनित प्रदूषकों और कणिकीय पदार्थों को "धोने" की एक विधि के रूप में देखा जाता है।

- अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अधिक वर्षा से धूल और अन्य वायुजनित कणों को नीचे बैठने में मदद मिल सकती है, जिससे वायु की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार हो सकता है।

चुनौतियाँ:

- प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिसमें पर्याप्त नमी वाले बादलों की उपस्थिति भी शामिल है।

जीएस1/भारतीय समाज

4बी मूवमेंट

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरिया में शुरू हुए 4बी आंदोलन ने डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद काफी ध्यान आकर्षित किया। इसके कारण कई अमेरिकी महिलाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस आंदोलन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

यह आंदोलन दक्षिण कोरिया में 2016 के आसपास शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत एक मेट्रो स्टेशन में एक महिला की दुखद हत्या से हुई। अपराधी ने दावा किया कि उसे महिलाओं द्वारा नजरअंदाज किया गया, जो महिलाओं द्वारा गुप्त रूप से छिपे हुए कैमरों द्वारा फिल्माए जाने की रिपोर्ट में उछाल के साथ मेल खाता है। इसने एक कट्टरपंथी नारीवादी आंदोलन को जन्म दिया जो तर्क देता है कि विषमलैंगिक संबंध मूल रूप से दमनकारी हैं, महिलाओं को "चार नों" के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से इन पारंपरिक भूमिकाओं से खुद को मुक्त करने की वकालत करते हैं: कोई डेटिंग नहीं, कोई सेक्स नहीं, कोई शादी नहीं, और कोई बच्चा पैदा नहीं करना।

- शब्द "4B" चार कोरियाई शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अनुवाद विषमलैंगिक विवाह (बिहोन), संतानोत्पत्ति (बिचुलसन), रोमांस (बियेओने) और यौन संबंधों (बिसेकसु) से इनकार करना है।

- भारतीय संदर्भ में, विवाह के साथ अक्सर दहेज का बोझ भी आता है, और महिलाओं को घर चलाने और बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारियाँ अनुपातहीन रूप से उठानी पड़ती हैं। इसके अलावा, कई महिलाओं को मातृत्व से संबंधित कार्यस्थल दंड का सामना करना पड़ता है, जबकि अंतरंग साथी हिंसा अभी भी प्रचलित है।

- 4बी आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि जब तक पुरुष लैंगिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में सक्रिय रूप से योगदान नहीं देते, तब तक महिलाओं को उन्हें प्यार, बच्चे या भावनात्मक श्रम से पुरस्कृत नहीं करना चाहिए।

- यह आंदोलन महिलाओं को पत्नी और मां की भूमिकाओं से परे भी अपनी भूमिकाएं देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, तथा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को बढ़ावा देता है।

- ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं घरेलू कर्तव्यों से मुक्त होती हैं, उन्हें अपने लक्ष्य और खुशी प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है, साथ ही इससे महिलाओं के बीच एकजुटता भी बढ़ती है।

अब यह अमेरिका में क्यों लोकप्रिय हो रहा है?

यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में गूंज रहा है, खासकर 2022 में रो बनाम वेड को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को रद्द कर दिया। उस वर्ष नवंबर तक, 21 राज्यों ने गर्भपात सेवाओं पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लागू कर दिए थे।

जवाब में, ट्रम्प समर्थक सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों ने "आपका शरीर, मेरी पसंद" नामक एक महिला विरोधी अभियान को बढ़ावा दिया, जो बलात्कार और जबरन गर्भधारण को सामान्य बनाकर नारीवादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ इस प्रतिक्रिया ने प्रतिरोध के एक रूप के रूप में 4B आंदोलन की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया है।

कुछ गैर-लिंगवादी लोग भी 4B का विरोध क्यों करते हैं?

- आलोचकों का तर्क है कि पुरुषों के साथ पूर्णतः संबंध तोड़ने से परिवर्तन की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर आ जाती है, न कि पुरुषों से जवाबदेही की मांग करने पर।

- इस बात की चिंता है कि पुरुषों को सुधार के अयोग्य मानने से हानिकारक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि "लड़के तो लड़के ही होते हैं" मानसिकता। माना जाता है कि सार्थक बदलाव रिश्तों में जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने से आता है।

- कुछ लोगों का मानना है कि 4बी जैसे आंदोलन ट्रांसजेंडर अधिकारों पर चर्चा को बाहर कर सकते हैं और असमानता से कुंठा के बावजूद महिलाओं को मातृत्व या यौन संबंधों को आगे बढ़ाने के विकल्प से वंचित कर सकते हैं।

जीएस2/शासन

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत एनसीएक्स 2024)

स्रोत: नागालैंड ट्रिब्यून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा आयोजित एक उच्च-प्रोफ़ाइल समारोह में भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत एनसीएक्स 2024) का उद्घाटन किया गया।

भारत एनसीएक्स 2024 के बारे में:

- इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया।

- यह एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है, जो 300 से अधिक प्रतिभागियों को एकजुट करता है, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो सभी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं।

- इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र, लाइव-फायर सिमुलेशन और रणनीतिक अभ्यास शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

- इस अभ्यास में साइबर सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया पर केंद्रित व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

- लाइव-फायर सिमुलेशन आईटी और परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) प्रणालियों दोनों पर साइबर हमलों की नकल करेगा।

- सामूहिक साइबर सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग दोनों हितधारकों के लिए सहयोगात्मक मंच स्थापित किए जाएंगे।

रणनीतिक निर्णय लेने का अभ्यास

- यह घटक विभिन्न क्षेत्रों से वरिष्ठ प्रबंधन को एकत्रित करेगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर के साइबर संकट के दौरान निर्णय लेने का अभ्यास किया जा सके।

- इसका लक्ष्य उच्च तनाव की स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में उनके कौशल में सुधार करना है।

सीआईएसओ का कॉन्क्लेव

- इस अनुभाग में सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे।

- प्रतिभागी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे, पैनल चर्चा में भाग लेंगे, तथा साइबर सुरक्षा में नवीनतम रुझानों और पहलों का पता लगाएंगे।

भारत साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी

- एक विशेष प्रदर्शनी में भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा।

- इससे यह स्पष्ट होता है कि ये स्टार्टअप देश के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- यह अभ्यास हितधारकों के बीच नेतृत्व सहभागिता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।

- इसका उद्देश्य उभरती साइबर चुनौतियों से निपटने में एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

जीएस3/पर्यावरण

सूडान

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

रूस ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया जिसमें सूडान के सैन्य और अर्धसैनिक बलों के बीच चल रहे संघर्ष में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया था, जिसके कारण लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला मानवीय संकट पैदा हो गया है। सूडान में संघर्ष अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जो सैन्य और अर्धसैनिक नेताओं के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव से भड़का, खार्तूम में हिंसा बढ़ी और पश्चिमी दारफुर जैसे क्षेत्रों में फैल गई, जिसका 2003 से महत्वपूर्ण रक्तपात का इतिहास रहा है।

भौगोलिक स्थिति

- सूडान उत्तरपूर्वी अफ्रीका में स्थित है।

- इसकी सीमा उत्तर में मिस्र, उत्तर-पूर्व में लाल सागर, पूर्व में इरीट्रिया और इथियोपिया, दक्षिण में दक्षिणी सूडान, दक्षिण-पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिम में चाड और उत्तर-पश्चिम में लीबिया से लगती है।

राजधानी और प्रमुख नदियाँ

- राजधानी: खार्तूम

- प्रमुख नदियाँ: ब्लू नील और व्हाइट नील खार्तूम में मिलती हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

- औपनिवेशिक प्रशासन: सूडान पर 1899 से 1956 में स्वतंत्रता मिलने तक मिस्र और ब्रिटेन का संयुक्त शासन था।

- स्वतंत्रता: 1956 में एंग्लो-मिस्र शासन से प्राप्त हुई।

- गृह युद्ध: राष्ट्र को दो महत्वपूर्ण गृह युद्धों का सामना करना पड़ा है, पहला 1955-1972 तक और दूसरा 1983-2005 तक।

- दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता: 2011 में दक्षिण सूडान, सूडान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।

आर्थिक अवलोकन

- मुख्य उद्योग: अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुधन, तेल और खनिजों पर निर्भर है।

- आर्थिक चुनौतियाँ: सूडान उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और चल रहे संघर्षों के प्रभाव से जूझ रहा है।

सांस्कृतिक पहलू

- भाषाएँ: अरबी, कई स्थानीय बोलियों के साथ आधिकारिक भाषा है।

- धर्म: यहां का प्रमुख धर्म इस्लाम है, तथा ईसाई धर्म और स्वदेशी मान्यताएं भी प्रचलित हैं।

दारफुर में संघर्ष

- दारफूर में युद्ध, जिसे लैंड क्रूजर युद्ध के नाम से जाना जाता है, 2003 में तब शुरू हुआ जब विद्रोही समूहों ने सूडानी सरकार का विरोध करते हुए दारफूर में गैर-अरब आबादी पर अत्याचार का आरोप लगाया।

- सरकारी प्रतिक्रिया: सरकार ने गैर-अरब समूहों के विरुद्ध जातीय सफाया अभियान चलाकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए और परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर पर नरसंहार और युद्ध अपराध का अभियोग लगाया।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

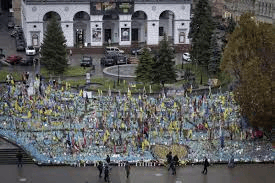

यूक्रेनी लचीलेपन के एक हजार दिन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

ठीक 1,000 दिन पहले, विश्व इतिहास ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब रूस ने यूक्रेनी राज्य, संस्कृति और राष्ट्रीयता को खत्म करने के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू किया।

24 फरवरी, 2022 को पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने रूसी आक्रमण के खिलाफ उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। इस लचीलेपन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय एकता: राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेनी लोगों का एकीकरण महत्वपूर्ण रहा है। इस सामूहिक भावना ने रूसी प्रगति का विरोध करने के लिए सैन्य और नागरिक दोनों प्रयासों को प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कीव की रक्षा और खार्किव और खेरसॉन क्षेत्रों की मुक्ति जैसी महत्वपूर्ण जीतें हासिल हुई हैं।

- सैन्य शक्ति: संघर्ष के दौरान, यूक्रेनी सशस्त्र बल विश्व स्तर पर सबसे मजबूत सैन्य बलों में से एक बन गए हैं। आक्रमणकारियों को पीछे हटाने और सफल जवाबी हमले करने की उनकी क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मान्यता और प्रशंसा मिली है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहायता: यूक्रेन को दुनिया भर के सहयोगियों से पर्याप्त सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता मिली है। यह सहायता उसके रक्षा प्रयासों और पुनर्निर्माण पहलों को बनाए रखने में सहायक रही है।

- सांस्कृतिक और नैतिक संकल्प: युद्ध ने यूक्रेन के लोगों में पहचान की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दिया है, जो अपने संघर्ष को न केवल अस्तित्व के लिए बल्कि यूरोपीय मूल्यों और लोकतंत्र के लिए भी मानते हैं। यह नैतिक स्पष्टता उत्पीड़न के खिलाफ उनके संकल्प को मजबूत करती है।

संपूर्ण विश्व के लिए इस संघर्ष की मानवीय और आर्थिक लागत क्या है?

- मानवीय क्षति: 600 बच्चों सहित हजारों नागरिक मारे गए हैं। आठ मिलियन से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, और 3.6 मिलियन अभी भी विस्थापित हैं। रूस ने 20,000 से अधिक बच्चों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कई अभी भी लापता हैं या कैद में हैं।

- आर्थिक लागत: यूक्रेन को 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, और उसे पुनर्निर्माण के लिए 500 बिलियन डॉलर और बारूदी सुरंगों को साफ़ करने के लिए 35 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है और दुनिया भर में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है।

यूक्रेन शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है?

- कूटनीतिक प्रयास: यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से कूटनीतिक पहलों में संलग्न है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तटस्थता कोई विकल्प नहीं है; देशों को इस संघर्ष में पक्ष चुनना होगा।

- पुनर्निर्माण योजनाएँ: पुनर्निर्माण शुरू होने के साथ ही, यूक्रेन का लक्ष्य अपने बुनियादी ढांचे को बहाल करना है, साथ ही ऐसे सुधारों को लागू करना है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लचीलापन और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रयास को अंतरराष्ट्रीय भागीदारों का समर्थन प्राप्त है जो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

- सांस्कृतिक बहाली: सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना एक प्राथमिकता है, क्षतिग्रस्त संस्थानों को बहाल करने और संघर्ष के दौरान खोए लोगों को याद करने के लिए पहल चल रही है। यह सांस्कृतिक पुनरुद्धार राष्ट्रीय पहचान और एकता को आगे बढ़ाने के लिए अभिन्न अंग है।

इस संघर्ष से भारत को क्या अवसर मिलेगा?

- कूटनीतिक प्रभाव को मजबूत करना: भारत यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करके और शांति वार्ता को बढ़ावा देकर कूटनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे शांति निर्माता के रूप में इसकी वैश्विक स्थिति मजबूत होगी।

- आर्थिक और व्यापारिक अवसर: चूंकि यूक्रेन पुनर्निर्माण चाहता है, इसलिए भारत पुनर्निर्माण प्रयासों में निवेश और व्यापार के अवसरों की तलाश कर सकता है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग: भारत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और शैक्षिक संस्थानों को बहाल करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में यूक्रेन के साथ सहयोग कर सकता है।

मुख्य पी.वाई.क्यू.:

भारत-रूस रक्षा सौदों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा सौदों का क्या महत्व है? हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के संदर्भ में चर्चा करें।

जीएस2/शासन

इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए सेबी के नए ढांचे के निहितार्थ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स, जिसे आमतौर पर इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफ एंड ओ) के रूप में जाना जाता है, के ढांचे में सुधार के उद्देश्य से छह महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। इनमें से तीन उपाय 20 नवंबर, 2024 को प्रभावी होंगे, जबकि अन्य को 2025 में लागू किया जाना है।

अर्थ:

इक्विटी डेरिवेटिव वित्तीय साधन हैं जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति, जैसे कि स्टॉक, के मूल्य में उतार-चढ़ाव से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। वे जोखिम प्रबंधन, सट्टेबाजी और पोर्टफोलियो अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के सीधे स्वामित्व की आवश्यकता के बिना इक्विटी बाजारों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है।

प्रकार:

- वायदा अनुबंध: ऐसे समझौते जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक निश्चित कीमत और तिथि पर अंतर्निहित इक्विटी परिसंपत्ति का लेन-देन करने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए, बीएसई एसएंडपी वायदा और निफ्टी आईटी वायदा लोकप्रिय अनुबंध हैं।

- विकल्प: ऐसे अनुबंध जो धारक को समाप्ति तिथि से पहले या उस दिन निर्दिष्ट मूल्य पर किसी परिसंपत्ति को खरीदने (कॉल ऑप्शन) या बेचने (पुट ऑप्शन) का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन दायित्व नहीं।

- स्वैप: ऐसे अनुबंध जिसमें पक्ष अंतर्निहित इक्विटी परिसंपत्ति के रिटर्न के आधार पर नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करते हैं, आमतौर पर हेजिंग या निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

- वायदा: वायदा के समान, लेकिन गैर-मानकीकृत होते हैं और काउंटर (ओटीसी) पर कारोबार किए जाते हैं, जिससे अधिक लचीलापन मिलता है, लेकिन जोखिम भी बढ़ जाता है।

20 नवंबर 2024 से प्रभावी परिवर्तन:

- इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए अनुबंध आकार का पुनर्निर्धारण: इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार मौजूदा ₹5-10 लाख से बढ़कर ₹15-20 लाख हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभागी डेरिवेटिव्स का व्यापार करते समय प्रबंधनीय जोखिम स्तरों में संलग्न हों।

- प्रभाव: खुदरा व्यापारी, जो F&O ट्रेडों का 40% हिस्सा हैं, बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं के कारण संघर्ष कर सकते हैं। इसके विपरीत, संस्थागत खिलाड़ी, जो टर्नओवर का 60% हिस्सा बनाते हैं, से तरलता की कमी की भरपाई करने की उम्मीद है। छोटे निवेशकों को कम जोखिम का अनुभव होगा, जिससे संभावित नुकसान कम हो जाएगा।

- साप्ताहिक इंडेक्स डेरिवेटिव उत्पादों का युक्तिकरण: प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को अब केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए साप्ताहिक समाप्ति डेरिवेटिव पेश करने की अनुमति होगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य सट्टा व्यापार को सीमित करना है, विशेष रूप से समाप्ति के दिनों में जब विकल्प प्रीमियम कम होते हैं, जिससे अनकवर्ड या नेकेड विकल्प बेचने के अवसर कम हो जाते हैं।

- समाप्ति के दिनों में टेल-रिस्क कवरेज में वृद्धि: बढ़ी हुई सट्टा गतिविधियों और तेज मूल्य आंदोलनों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए समाप्ति के दिनों में शॉर्ट-ऑप्शन अनुबंधों पर अतिरिक्त 2% एक्सट्रीम लॉस मार्जिन (ईएलएम) लागू किया जाएगा। यह आक्रामक व्यापार को हतोत्साहित कर सकता है और अत्यधिक अस्थिरता को कम करने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से चरम समाप्ति के दिनों में ₹1,000 करोड़ से अधिक के महत्वपूर्ण खुदरा खाता घाटे हुए हैं।

2025 में प्रभावी होने वाले परिवर्तन:

- विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह (1 फरवरी, 2025 से प्रभावी): ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्यों को अनुचित उत्तोलन से बचने, उपलब्ध संपार्श्विक से अधिक की स्थिति को हतोत्साहित करने और जिम्मेदार व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह करना होगा।

- स्थिति सीमाओं की इंट्राडे निगरानी (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी): एक्सचेंजों को अत्यधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम को रोकने और नियामक सीमाओं से अधिक अज्ञात इंट्राडे स्थितियों से होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए पूरे दिन स्वीकार्य स्थिति सीमाओं की निगरानी करने की आवश्यकता होगी।

- समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड उपचार को हटाना (1 फरवरी, 2025 से प्रभावी): कैलेंडर स्प्रेड के लाभ अब समाप्ति के दिन समाप्त होने वाले अनुबंधों पर लागू नहीं होंगे। इस समायोजन का उद्देश्य आधार जोखिम को कम करना और रोलओवर और सट्टा व्यापार के कारण होने वाली मूल्य विकृतियों को रोकना है।

निष्कर्ष:

इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए सेबी का अपडेटेड फ्रेमवर्क सट्टा व्यापार को कम करने, खुदरा निवेशकों की सुरक्षा करने और बाजार स्थिरता को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। हालाँकि बढ़ी हुई मार्जिन आवश्यकताएँ और सुव्यवस्थित अनुबंध खुदरा भागीदारी को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इन रणनीतियों का उद्देश्य लंबी अवधि में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित व्यापारिक वातावरण बनाना है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

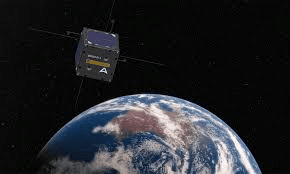

बाइनरी स्पेस प्रोग्राम

स्रोत: बिजनेस टुडे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कर्टिन विश्वविद्यालय के बिनार अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीन छोटे उपग्रह, बढ़ी हुई सौर गतिविधि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही विघटित हो गए।

बिनार अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में:

- बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम कर्टिन विश्वविद्यालय पर आधारित एक उपग्रह अनुसंधान पहल है।

- इसका प्राथमिक लक्ष्य सौरमंडल के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाना और अंतरिक्ष मिशनों के संचालन में शामिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

- कार्यक्रम की शुरुआत इसके पहले उपग्रह, बिनार-1 के साथ हुई, जिसे सितंबर 2021 में अपेक्षाकृत कम सौर गतिविधि की अवधि के दौरान लॉन्च किया गया था।

- दस सेंटीमीटर घन आकार का उपग्रह बिनर-1, 420 किमी की ऊंचाई से 364 दिनों तक सफलतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा।

- इसके बाद के मिशनों, बिनार-2, बिनार-3 और बिनार-4 में समान आकार के क्यूबसैट शामिल थे, जिन्हें लगभग छह महीने तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें तैनाती योग्य सौर वलय के कारण बढ़ी हुई सौर गतिविधि को ध्यान में रखा गया था।

- हालाँकि, इन उपग्रहों को अप्रत्याशित भाग्य का सामना करना पड़ा क्योंकि उच्च सौर गतिविधि के कारण वायुमंडल में इनका समय से पहले ही विनाश हो गया।

सौर गतिविधि क्या है?

- सौर गतिविधि में विभिन्न घटनाएं शामिल हैं जैसे सूर्य के धब्बे, सौर ज्वालाएं, तथा सौर वायु, जो पृथ्वी की ओर आवेशित कणों का प्रवाह है।

- यह गतिविधि सूर्य के उतार-चढ़ाव वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संचालित होती है, जो लगभग हर 11 वर्ष में पूर्णतः उलट जाता है।

- इस चक्र का चरम समय अत्यधिक सौर गतिविधि से चिह्नित होता है।

- हाल के अवलोकनों से पता चला है कि सौर चक्र 25 के इस चरण के लिए सौर गतिविधि का स्तर अनुमान से काफी अधिक था।

प्रभाव:

- सौर गतिविधि में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक बार सौर ज्वालाएं निकलती हैं तथा सौर हवाएं अधिक तेज होती हैं, जो उपग्रहों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को बाधित कर सकती हैं।

- इससे अंतरिक्ष यात्रियों और एयरलाइन पायलटों के लिए आयनकारी विकिरण का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही लंबी दूरी के रेडियो संचार में भी हस्तक्षेप की संभावना होती है।

- पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों के लिए, बढ़ी हुई सौर गतिविधि के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषण के कारण बाह्य वायुमंडल का विस्तार होता है।

- यह विस्तार 1,000 किमी से नीचे संचालित होने वाले उपग्रहों पर वायुमंडलीय खिंचाव को काफी हद तक बढ़ा देता है, जो उनकी कक्षाओं को बदल सकता है और उन्हें पृथ्वी की सतह के करीब खींच सकता है।

- इस घटना से प्रभावित होने वाले प्रमुख उपग्रहों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्टारलिंक तारामंडल शामिल हैं, जो इन प्रभावों को कम करने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग करते हैं; हालांकि, ये समायोजन महंगे हो सकते हैं।

अंतरिक्ष मौसम क्या है?

- अंतरिक्ष मौसम से तात्पर्य उन पर्यावरणीय परिस्थितियों से है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से उत्पन्न होती हैं, तथा मुख्य रूप से सूर्य से प्रभावित होती हैं।

- इस घटना का पृथ्वी पर स्पष्ट एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार का प्रभाव हो सकता है।

- विशेष रूप से, अंतरिक्ष मौसम और सौर गतिविधि उपग्रहों और उनके संचालकों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश करती हैं।

जीएस3/पर्यावरण

सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के भीतर स्थित 10 आदिवासी बस्तियों में स्कूली बच्चों के लिए शाम को कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए वन विभाग द्वारा की गई पहल से उनके शिक्षण कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में:

- स्थान: तमिलनाडु के इरोड जिले में नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है।

- संपर्क: यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व (कर्नाटक) के साथ-साथ बीआर टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक) से भी सटा हुआ है।

- जैवमंडल परिदृश्य: ये रिजर्व सामूहिक रूप से नीलगिरी जैवमंडल परिदृश्य का निर्माण करते हैं, जिसमें विश्व स्तर पर सबसे अधिक 280 से अधिक बाघों की आबादी है।

- भूभाग: इस क्षेत्र में पहाड़ी और उतार-चढ़ाव भरे परिदृश्य हैं, जिनकी ऊंचाई 750 मीटर से 1649 मीटर तक है।

- वनस्पति: इस क्षेत्र की विशेषता विविध पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, मिश्रित पर्णपाती वन, अर्ध-सदाबहार वन और तटवर्ती वन शामिल हैं।

- जलवायु: यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और शुष्क है। ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क हो सकता है, जबकि मानसून गीला और ठंडा मौसम लेकर आता है, जिसके कारण कभी-कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है।

- नदियाँ: आसपास की प्रमुख नदियों में भवानी, मोयार और नोय्याल शामिल हैं।

- जनजातीय समुदाय: इस रिजर्व में कई स्थानीय जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें इरुला और कुरुम्बा प्रमुख हैं।

- वनस्पति: यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों का समर्थन करता है जिनमें अल्बिज़िया अमारा, क्लोरोक्सिलॉन स्विटेनिया, जाइरोकार्पस जैक्विनी, नीम, इमली, चंदन, रैंडी डुमेटोरम, ज़िज़िफस, आदि शामिल हैं।

- जीव- जंतु: प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, काले हिरण, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, काली गर्दन वाले खरगोश, सामान्य लंगूर, नीलगिरि लंगूर, धारीदार गर्दन वाले नेवले और बोनेट मकाक शामिल हैं।

- अधिक देखने के लिए क्लिक करें

- स्रोत: सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में शाम की कोचिंग कक्षाएं आदिवासी छात्रों के कौशल को बढ़ाती हैं।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) वे व्यवसाय हैं जो लघु-स्तरीय औद्योगिक (एसएसआई) या मध्यम-स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की श्रेणी में आते हैं। वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें उनके वार्षिक कारोबार और उपकरणों और संयंत्रों में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

एसएमई की विशेषताएं:

- वर्गीकरण

- सूक्ष्म उद्यम: ₹1 करोड़ तक का निवेश और ₹5 करोड़ तक का कारोबार।

- लघु उद्यम: ₹10 करोड़ तक का निवेश और ₹50 करोड़ तक का कारोबार।

- मध्यम उद्यम: ₹50 करोड़ तक का निवेश और ₹250 करोड़ तक का कारोबार।

- विविध क्षेत्र: एसएमई विनिर्माण, खुदरा, आईटी, वस्त्र आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, तथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- मापनीयता: एसएमई प्रायः सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, बड़े उद्योगों को आपूर्ति प्रदान करते हैं तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं।

प्रमुख आंकड़े:

- सकल घरेलू उत्पाद में योगदान: एसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करते हैं।

- निर्यात: भारत के कुल निर्यात में एसएमई का योगदान लगभग 48% है।

- रोजगार: वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

- उद्यमों की संख्या: भारत में 63 मिलियन से अधिक पंजीकृत एसएमई कार्यरत हैं।

चुनौतियाँ:

- वित्त तक पहुंच: एसएमई को सीमित वित्तपोषण विकल्पों और उच्च उधार लागतों का सामना करना पड़ता है।

- प्रौद्योगिकी अपनाना: एसएमई में उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग कम है।

- विनियामक अनुपालन: एसएमई को जटिल प्रक्रियाओं और लगातार नीतिगत परिवर्तनों से निपटना पड़ता है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: उन्हें अक्सर बड़े उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है।

सरकारी सहायता:

- योजनाएं और पहल:

- एमएसएमई समाधान: यह पहल एमएसएमई के सामने आने वाली भुगतान समस्याओं का समाधान करती है।

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): नए उद्यमों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई): सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: एसएमई के बीच विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देती है।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म:

- उद्यम पंजीकरण: एसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।

- टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम): एसएमई के लिए नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार करने में सहायता करता है।

समाचार सारांश:

सेबी ने एसएमई आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को निवेशकों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना, जोखिम को कम करना और एसएमई आईपीओ सेगमेंट में पारदर्शिता में सुधार करना है, जिसमें हाल के वर्षों में खुदरा भागीदारी में वृद्धि देखी गई है।

प्रमुख प्रस्ताव:

- न्यूनतम आईपीओ आकार: न्यूनतम आवश्यकता की कमी के स्थान पर न्यूनतम आईपीओ आकार ₹10 करोड़ करने की शुरूआत की गई।

- आवेदन आकार में वृद्धि: न्यूनतम आईपीओ आवेदन आकार वर्तमान ₹1 लाख से बढ़कर ₹4 लाख हो जाएगा।

- प्रमोटर प्रतिबंध: आईपीओ के दौरान प्रमोटर शेयरों की बिक्री इश्यू आकार के 20% तक सीमित होगी।

- लाभप्रदता आवश्यकता: एसएमई को आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से पहले तीन वर्षों में से दो वर्षों में न्यूनतम 3 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ प्रदर्शित करना होगा।

- प्रकटीकरण और निगरानी:

- आईपीओ प्रस्ताव दस्तावेज सूचीबद्ध होने से कम से कम 21 दिन पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

- एक अनुपालन निगरानी एजेंसी आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग की देखरेख करेगी।

- एसएमई को बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों की तरह तिमाही परिणाम और शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा करना आवश्यक है।

परिवर्तनों के पीछे तर्क:

ये उपाय एसएमई सेगमेंट में बढ़े हुए मूल्यांकन, फंड के दुरुपयोग और निवेशकों के नुकसान से जुड़ी चिंताओं का जवाब हैं। सेबी के प्रस्तावों का उद्देश्य छोटे खुदरा निवेशकों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि एसएमई बाजार स्वस्थ और भरोसेमंद बना रहे।

जीएस3/पर्यावरण

मृत सागर में नमक की चिमनियाँ खोजी गईं

स्रोत : फोर्ब्स

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने मृत सागर तल पर अनोखी नमक चिमनियों की पहचान की है।

मृत सागर के बारे में मुख्य तथ्य:

- जगह:

- यह जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है, इसका पूर्वी तट जॉर्डन में और पश्चिमी तट इजराइल में है।

- पश्चिमी तट का दक्षिणी आधा भाग इजराइल में है, जबकि उत्तरी आधा भाग पश्चिमी तट में है।

- अल-लिसन प्रायद्वीप को दो बेसिनों में विभाजित किया गया है: एक गहरा उत्तरी बेसिन (400 मीटर) और एक उथला दक्षिणी बेसिन (< 3="" />

- भौगोलिक विशेषताओं:

- यह समुद्र तल से 430.5 मीटर नीचे स्थित है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे निचली स्थलीय संरचना बनाता है।

- लंबाई: 50 किमी, चौड़ाई: सबसे चौड़े स्थान पर 15 किमी.

- यहूदिया पहाड़ियों (पश्चिम) और ट्रांसजॉर्डनियन पठारों (पूर्व) से घिरा हुआ है।

- लवणता और घनत्व:

- लवणता 34.2% है, जो सामान्य समुद्री जल से लगभग दस गुना अधिक है, तथा इसे विश्व में चौथा सबसे अधिक खारा जल निकाय माना जाता है।

- 1.240 किग्रा/लीटर का घनत्व लोगों को आसानी से तैरने में सक्षम बनाता है।

- इनलेट और आउटलेट:

- मुख्य प्रवेशद्वार जॉर्डन नदी है।

- कोई प्राकृतिक निकास नहीं; पानी मुख्यतः वाष्पित हो जाता है, जिससे लवणता बढ़ जाती है।

- अत्यधिक लवणता और कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण, जीवन शैवाल और सूक्ष्मजीवों तक ही सीमित है।

- साल्ट चिमनी के बारे में:

- नमक की चिमनियाँ क्रिस्टलीकृत नमक से बनी ऊँची, चिमनी जैसी संरचनाएँ हैं, जिन्हें हाल ही में हेल्महोल्ट्ज़ सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल रिसर्च (यूएफजेड) के शोधकर्ताओं ने पानी के भीतर किए गए सर्वेक्षण के दौरान मृत सागर के तल पर पाया।

- इन संरचनाओं की ऊंचाई 1 से 7 मीटर तक होती है।

- गठन प्रक्रिया:

- आसपास के जलभृतों से आने वाला भूजल, मृत सागर बेसिन के आसपास के पुराने नमक भंडारों में मौजूद हैलाइट (नमक) को घोल देता है, तथा उसे खारे पानी के रूप में अपने साथ ले जाता है।

- खारा होने के बावजूद, यह खारा पानी अपने उच्च लवणता के कारण आसपास के मृत सागर के पानी की तुलना में कम घना है, जिसके कारण यह झील के तल से एक गुबार के रूप में ऊपर उठता है।

- मृत सागर के ठंडे पानी के संपर्क में आने पर, यह खारा पानी तेजी से क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जिससे चिमनी जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, जो हर दिन कई सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं।

- सिंकहोल पूर्वानुमान में संभावित भूमिका:

- हाल के दशकों में, मृत सागर के आसपास अनेक सिंकहोल्स (कुण्डल) उभरे हैं; नमक की चिमनियों के निर्माण को समझने से भविष्य में संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाले पतन को रोकने में मदद मिल सकती है।

- शोधकर्ताओं ने इन चिमनियों के निर्माण का संबंध भूमिगत गुहाओं से जोड़ा है, जो प्रायः सिंकहोल्स से पहले बनती हैं।

- इन चिमनियों का स्थान सिंकहोल निर्माण के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने में सहायक हो सकता है, तथा संभावित खतरों की निगरानी और शमन के लिए एक विधि प्रदान कर सकता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

एक दिन एक जीनोम पहल

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (ब्रिक) के साथ मिलकर 'वन डे वन जीनोम' पहल शुरू की है। इस पहल की अगुआई ब्रिक ने राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (एनआईबीएमजी) के साथ साझेदारी में की है, जो डीबीटी के तहत काम करता है।

'वन डे वन जीनोम' पहल एक अभूतपूर्व परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत की व्यापक सूक्ष्मजीव विविधता का दोहन करना है।

उद्देश्य:

- सूक्ष्मजीव अन्वेषण: भारत की विशिष्ट सूक्ष्मजीव प्रजातियों की जांच करना तथा कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव स्वास्थ्य में उनके योगदान को उजागर करना।

- जीनोमिक डेटा: यह सुनिश्चित करना कि जीनोमिक डेटा जनता के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ हो, जिससे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिले और समुदाय को इसमें शामिल किया जा सके।

- नवप्रवर्तन: विचार-विमर्श को बढ़ावा देना, अनुसंधान प्रयासों को प्रेरित करना, तथा ऐसे नवप्रवर्तनों को आगे बढ़ाना जिनके व्यावहारिक अनुप्रयोग हों।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- जीनोम अनुक्रमण: इस पहल में भारत में पाई जाने वाली जीवाणु प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण शामिल है, जिससे उनकी आनुवंशिक संरचना और संभावित उपयोग का पता चलता है।

- सार्वजनिक पहुंच: पूर्ण एनोटेट बैक्टीरिया जीनोम को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया जाएगा, साथ ही ग्राफिकल सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम असेंबली के बारे में विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

- महत्व:

- पर्यावरण संरक्षण: इस क्षेत्र में अनुसंधान पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए रणनीतियों को बढ़ा सकता है।

- कृषि विकास: इसमें पोषक चक्र को बढ़ाकर, मृदा उर्वरता को बढ़ाकर, तथा कीट प्रबंधन को अनुकूलित करके कृषि पद्धतियों में सुधार करने की क्षमता है।

- मानव स्वास्थ्य: इस पहल का उद्देश्य पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाकर और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देकर मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्या चीनी आयात पर टैरिफ लगाना एक अच्छा विचार है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए अमेरिकी चुनावों के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन से आयात पर 60% और यूरोपीय संघ से आयात पर 10% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका-चीन व्यापार घाटे को कम करना और चीन से कथित अनुचित सब्सिडी का मुकाबला करना है।

चीनी आयात पर शुल्क लगाने के आर्थिक प्रभाव क्या हैं?

- घरेलू कीमतों में वृद्धि: टैरिफ से आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है, जो घरेलू मुद्रास्फीति में योगदान कर सकती है, विशेष रूप से यदि टैरिफ को व्यापक रूप से उपभोक्ता उत्पादों पर लागू किया जाता है।

- व्यापार घाटे पर प्रभाव: हालांकि टैरिफ आयात को हतोत्साहित करके व्यापार घाटे को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे घरेलू स्तर पर उत्पादन लागत में वृद्धि भी कर सकते हैं, जो उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली उच्च कीमतों की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकता है।

- खपत में बदलाव: टैरिफ़ के कारण उपभोक्ता आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह बदलाव स्थानीय उद्योगों को समर्थन दे सकता है और संभावित रूप से घरेलू आपूर्ति को बढ़ा सकता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, अगर उत्पादन मांग को पूरा कर सकता है।

- वैश्विक व्यापार संबंध: टैरिफ लागू करने से प्रभावित राष्ट्रों की ओर से जवाबी कार्रवाई भड़क सकती है, जिससे संभावित रूप से व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

चीन बढ़ी हुई टैरिफ पर क्या प्रतिक्रिया देगा?

- प्रतिशोधात्मक टैरिफ: ऐतिहासिक रूप से, चीन ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है, अक्सर राजनीतिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अमेरिका में राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या सेक्टरों के उत्पादों को लक्षित किया है।

- मुद्रा हेरफेर: चीन युआन का अवमूल्यन होने दे सकता है, जिससे उसके निर्यात अधिक किफायती हो जाएंगे और अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों का मुकाबला किया जा सकेगा।

- घरेलू समर्थन में वृद्धि: चीनी सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित घरेलू उद्योगों को समर्थन देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें निर्यातकों के लिए सब्सिडी और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।

- व्यापार साझेदारों का विविधीकरण: चीन अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके तथा अमेरिका को बाहर रखकर क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में शामिल होकर अपने व्यापार में विविधता लाने का प्रयास कर सकता है, जिससे अमेरिकी बाजारों पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी।

क्या टैरिफ अपने इच्छित लक्ष्य हासिल कर लेते हैं?

- व्यापार संतुलन में सुधार: यद्यपि टैरिफ का उद्देश्य आयात में कमी लाकर व्यापार संतुलन को बढ़ाना है, लेकिन उनकी सफलता उपभोक्ता व्यवहार और घरेलू उत्पादकों की बिना महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि के मांग को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करती है।

- राजनीतिक परिणाम: चीन की ओर से जवाबी कार्रवाई टैरिफ के प्रत्याशित लाभों को कम कर सकती है, जिससे वृद्धि का चक्र शुरू हो सकता है जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन कार्रवाइयों से होने वाले राजनीतिक नतीजे अमेरिकी घरेलू राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर महत्वपूर्ण उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव: यदि चीन जैसे देश मुद्रा समायोजन के माध्यम से या अपने माल के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढकर सफलतापूर्वक अनुकूलन कर लेते हैं, तो दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव सीमित हो सकते हैं।

भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है?

- बाजार विविधीकरण: भारत के पास वस्तुओं का निर्यात करके अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर है, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता चीनी उत्पादों के विकल्प तलाश रहे हैं।

- आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव: भारत अपनी विनिर्माण नीतियों और कार्यबल का लाभ उठाकर, चीन से उत्पादन स्थानांतरित करने वाले व्यवसायों को आकर्षित कर सकता है।

- एफडीआई में वृद्धि: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कंपनियां अपने निवेश स्थानों में विविधता लाना चाहती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- विनिर्माण और निर्यात को मजबूत करना: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और अमेरिका से मांग वाले सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना।

- वैश्विक निवेश आकर्षित करना: भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाना, कर प्रोत्साहन प्रदान करना, तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत को चीन के एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित करना।

मुख्य पी.वाई.क्यू.:

संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन के रूप में अस्तित्व के लिए खतरा है, जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। व्याख्या कीजिए।

|

3127 docs|1043 tests

|