UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 17th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

कार्बन क्रेडिट तंत्र

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

जर्नल नेचर में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने वास्तविक उत्सर्जन में कमी लाने में कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की अपर्याप्तता को उजागर किया है। यूरोपीय और अमेरिकी संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में एक बिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कई परियोजनाओं की जांच की गई। इसमें पाया गया कि इनमें से केवल 16% क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन में कमी के साथ सहसंबंधित थे।

- कार्बन क्रेडिट एक प्रमाणपत्र या परमिट है जो इसके धारक को एक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) या किसी अन्य ग्रीनहाउस गैस (GHG) की बराबर मात्रा उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। ये क्रेडिट उन पहलों के माध्यम से बनाए जाते हैं जो या तो उत्सर्जन को कम करते हैं या वातावरण से CO2 निकालते हैं।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ जैसे सौर या पवन फार्म।

- ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम.

- पुनः वनरोपण या वनरोपण प्रयास।

- लैंडफिल या औद्योगिक सुविधाओं से मीथेन का संग्रहण।

कार्बन क्रेडिट तंत्र कैसे काम करता है?

- उत्सर्जन सीमा निर्धारित करना: विनियामक निकाय विभिन्न उद्योगों के लिए उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करते हैं। जो कंपनियाँ अपने कोटे से कम उत्सर्जन करती हैं, वे अतिरिक्त क्रेडिट बेच सकती हैं, जबकि जो कंपनियाँ अपनी सीमा से अधिक उत्सर्जन करती हैं, उन्हें विनियमों का पालन करने के लिए क्रेडिट खरीदना होगा।

- कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करना: क्रेडिट उन परियोजनाओं को प्रदान किए जाते हैं जो मापने योग्य और सत्यापन योग्य GHG कटौती साबित करते हैं। प्रमाणन आमतौर पर सत्यापित कार्बन मानक (VCS) या गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

- कार्बन क्रेडिट का व्यापार: कार्बन क्रेडिट को यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस) या स्वैच्छिक बाजारों जैसे प्लेटफार्मों पर खरीदा और बेचा जाता है, जो उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

- उत्सर्जन को संतुलित करना: संगठन अपने उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए क्रेडिट खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें कार्बन तटस्थता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कार्बन क्रेडिट बाज़ार के प्रकार:

- अनुपालन बाज़ार: कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस समझौते के तहत कार्य करता है, जिसके तहत कंपनियों को उत्सर्जन सीमाओं का पालन करना आवश्यक होता है।

- स्वैच्छिक बाज़ार: कंपनियों, व्यक्तियों या संगठनों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उद्देश्यों या व्यक्तिगत स्थिरता प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से ऋण खरीदने की अनुमति देता है।

कार्बन क्रेडिट तंत्र के लाभ:

- पर्यावरणीय प्रभाव: स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है।

- आर्थिक प्रोत्साहन: उन पहलों को पुरस्कृत किया जाता है जो उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाते हैं तथा नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

- लचीलापन: उत्सर्जन लक्ष्यों का अनुपालन करने के लिए उद्योगों को लागत प्रभावी साधन प्रदान करता है।

- वैश्विक सहयोग: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- सत्यापन और जवाबदेही: यह पुष्टि करना कठिन हो सकता है कि कार्बन क्रेडिट वास्तव में उत्सर्जन में वास्तविक और मापनीय कटौती दर्शाते हैं।

- बाज़ार में अस्थिरता: कार्बन क्रेडिट की कीमतों में व्यापक अंतर हो सकता है, जिससे बाज़ार की स्थिरता प्रभावित होती है।

- ग्रीनवाशिंग: कम्पनियां सार्थक परिवर्तन लागू किए बिना पर्यावरण के प्रति जागरूक दिखने के लिए कार्बन क्रेडिट का दुरुपयोग कर सकती हैं।

- असमान पहुंच: विकासशील देशों को कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है।

भारतीय संदर्भ में कार्बन क्रेडिट:

- नवीकरणीय ऊर्जा: सौर, पवन और जल विद्युत परियोजनाओं में भारत का निवेश कार्बन क्रेडिट सृजन के साथ अच्छी तरह से संरेखित है।

- वनरोपण: राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम जैसी पहल उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देती हैं।

- निर्यात संभावना: भारतीय व्यवसाय अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकते हैं, जिससे राजस्व का सृजन होगा।

- सरकारी पहल: प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना जैसे कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता और कार्बन परिसंपत्तियों के विकास को बढ़ावा देते हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- क्योटो प्रोटोकॉल तंत्र: विश्लेषित अधिकांश क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्पन्न किए गए थे, जिसकी अखंडता के लिए काफी आलोचना हुई है।

- परियोजना प्रकार के अनुसार प्रभावशीलता: एचएफसी-23 उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई परियोजनाएं सबसे सफल रहीं, जिनमें से 68% ऋणों के परिणामस्वरूप वास्तविक कमी आई।

- अध्ययन में कार्बन क्रेडिटिंग में "अतिरिक्तता" की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसका अर्थ है कि कार्बन क्रेडिट से वित्तीय सहायता के बिना उत्सर्जन में कमी नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्तता का आकलन करने के कई मौजूदा तरीकों के परिणामस्वरूप गैर-अतिरिक्त परियोजनाएं पंजीकृत हो रही हैं।

अनुशंसाएँ:

- शोधकर्ताओं ने उन परियोजनाओं के लिए कार्बन क्रेडिट पात्रता को कड़ा करने की सिफारिश की है, जिनमें अतिरिक्तता की उच्च संभावना है तथा जो कार्बन क्रेडिट राजस्व पर पर्याप्त वित्तीय निर्भरता प्रदर्शित करते हैं।

- विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्सर्जन में कमी को मापने के मानकों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण सुधार किया जाना चाहिए।

पेरिस समझौते के अंतर्गत विकास:

- कार्बन बाज़ार तंत्र 2015 पेरिस समझौते का अंतिम घटक है जिसे अभी पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना है।

- क्योटो युग की व्यवस्थाओं की कमियों को दूर करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग के लिए नए, सख्त ढांचे का विकास किया जा रहा है।

दो तंत्र विकासाधीन हैं:

- द्विपक्षीय देश-स्तरीय व्यापार: जो देश अपने उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य को पार कर जाते हैं, वे बातचीत के माध्यम से समझौतों के माध्यम से दूसरों को ऋण बेच सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार: इसमें कई प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, तथा क्रेडिट के व्यापार को विनियमित, सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जा रही है।

COP29 में प्रगति:

बाकू में चल रही COP29 बैठक में, पहले दिन कार्बन बाज़ारों के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों को मंज़ूरी दी गई; हालाँकि, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। इन नए तंत्रों का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट की अखंडता को बनाए रखना और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

जीएस2/राजनीति

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह

स्रोत: AIR

चर्चा में क्यों?

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 मनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत में गतिशील मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर दिया, जिसमें 35,000 पंजीकृत समाचार पत्र, विभिन्न समाचार चैनल और परिष्कृत डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने कहा कि 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों में निवेश ने भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है, जो दुनिया भर में सबसे कम डेटा कीमतों का दावा करता है।

के बारे में

- पीसीआई एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है जिसका गठन प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत किया गया है।

- यह प्रेस के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, तथा मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

कार्य

- प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण: प्रेस को बाहरी प्रभावों और सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है।

- मानकों को बनाए रखना: दिशानिर्देश विकसित करके और पत्रकारिता नैतिकता के अनुपालन को सुनिश्चित करके नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना।

- शिकायतों का समाधान: प्रेस के विरुद्ध और प्रेस द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना, तथा मानहानि और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग जैसे मुद्दों का समाधान करना।

- सलाहकार भूमिका: मीडिया की स्वतंत्रता और विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।

संरचना

- अध्यक्ष: एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा विधान परिषद का एक निर्वाचित सदस्य शामिल होता है।

- सदस्य: इसमें समाचार पत्रों, मीडिया संगठनों और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो विविध मीडिया और नागरिक समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पॉवर्स

- अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी: पक्षों को बुला सकता है, साक्ष्य की मांग कर सकता है, तथा शिकायतों की जांच कर सकता है, लेकिन इसमें दंड लगाने की शक्ति नहीं होती।

- सलाहकार क्षमता: नीतिगत मामलों के संबंध में सरकार और हितधारकों को सिफारिशें करना।

- नियामक भूमिका: नैतिक पत्रकारिता प्रथाओं को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

आलोचना

- प्रवर्तन शक्तियों का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि दंड लगाने में पीसीआई की अक्षमता इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। उदाहरण के लिए, कई दिशा-निर्देशों के बावजूद सनसनीखेज और पेड न्यूज़ जारी हैं।

- डिजिटल मीडिया का बहिष्कार: पीसीआई का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया को कवर करता है, जिससे तेजी से विस्तारित डिजिटल मीडिया क्षेत्र अनियमित हो जाता है।

- कथित पूर्वाग्रह: परिषद पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में, तथा मीडिया ध्रुवीकरण के मुद्दों पर न्यूनतम प्रतिक्रिया के लिए इसकी आलोचना की गई है।

- अप्रभावीता: आलोचकों का दावा है कि परिषद की सिफारिशों की अक्सर अवहेलना की जाती है, जिससे नियामक निकाय के रूप में इसकी भूमिका कम हो जाती है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश

- फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं

- केंद्रीय मंत्री ने फर्जी खबरों से जनता के विश्वास और लोकतंत्र को होने वाले खतरों पर जोर दिया।

- उन्होंने "सेफ हार्बर" प्रावधान की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाता है।

- उन्होंने गलत सूचना से निपटने के लिए भारत के जटिल सामाजिक ताने-बाने के अनुरूप जवाबदेही ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।

- सामग्री निर्माताओं के लिए उचित मुआवज़ा

- मंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संक्रमण के कारण पारंपरिक मीडिया के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

- उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ बातचीत की शक्ति में असंतुलन को ठीक करने के लिए पत्रकारिता में भारी निवेश करने वाले पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स के लिए उचित मुआवजे की वकालत की।

- एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह

- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन एल्गोरिदम के बारे में चिंता व्यक्त की गई जो सहभागिता बढ़ाने के लिए सनसनीखेज और विभाजनकारी सामग्री को बढ़ावा देते हैं।

- मंत्री ने इन मंचों से आग्रह किया कि वे ऐसे पूर्वाग्रहों के सामाजिक दुष्परिणामों, विशेष रूप से भारत की विविध आबादी के भीतर, को संबोधित करें तथा उनके प्रभावों को कम करने के लिए जिम्मेदार समाधानों को लागू करें।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बौद्धिक संपदा अधिकार

- वैष्णव ने मॉडल प्रशिक्षण के लिए मूल रचनाकारों के काम का उपयोग करने वाली एआई प्रणालियों द्वारा उत्पन्न नैतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की।

- उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया तथा यह सुनिश्चित किया कि सृजनकर्ताओं को उनके योगदान के लिए उचित मान्यता और मुआवजा मिले।

- गलत सूचना के विरुद्ध सरकारी प्रयास

- गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और समाचार की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत एक तथ्य जांच इकाई की स्थापना की गई है।

- ये पहल डिजिटल युग में गलत सूचना से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

- नीतिगत सुधारों के माध्यम से पत्रकारों को समर्थन

- प्रतिभागियों ने पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा की, जिनमें मान्यता, स्वास्थ्य कार्यक्रम और भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के माध्यम से क्षमता निर्माण शामिल हैं।

- मीडिया विनियमनों को आधुनिक बनाने के लिए प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 जैसे सुधारों पर प्रकाश डाला गया।

जीएस3/पर्यावरण

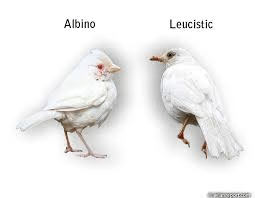

ल्यूसिज्म क्या है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु वन विभाग के कर्मचारियों और एक गैर-सरकारी संगठन के सदस्यों ने हाल ही में एक दुर्लभ मोर को बचाया, जिसके पंख सफेद थे, जो ल्यूसिज्म नामक आनुवंशिक स्थिति के कारण होता था।

ल्यूसिज्म के बारे में:

- ल्यूसिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें रंजकता कम हो जाती है।

- यह स्थिति पक्षियों, स्तनधारियों और सरीसृपों सहित विभिन्न जानवरों को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनका समग्र रूप पीला पड़ जाता है या रंग कम हो जाता है।

- ल्यूसिज्म का मूल कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन है, जो मेलेनिन और अन्य रंजकों को पंखों, बालों या त्वचा में जमा होने से रोकता है।

- पक्षियों में ल्यूसिज्म उनके पंखों में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है, जिसका अर्थ है कि पक्षी अपने विशिष्ट, जीवंत रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं।

- ल्यूसिज्म से प्रभावित पक्षियों के उन क्षेत्रों में सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं जहां आमतौर पर रंग मौजूद होता है, या उनका पूरा पंख विरंजित या धुंधला दिखाई दे सकता है।

ऐल्बिनिज़म बनाम ल्यूसिज़्म:

- ऐल्बिनिज़म एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें मेलेनिन का पूर्णतः अभाव होता है या बहुत कम उत्पादन होता है।

- मेलेनिन एक प्राकृतिक रंगद्रव्य है जो त्वचा, आंखों और यहां तक कि मस्तिष्क के ऊतकों में भी पाया जाता है, और इसकी मात्रा इन ऊतकों का रंग निर्धारित करती है।

- ऐल्बिनिज़म से पीड़ित व्यक्तियों की त्वचा आमतौर पर बहुत हल्की या गुलाबी होती है तथा आंखें लाल या गुलाबी होती हैं, जो इसलिए होता है क्योंकि रंजकता की कमी के कारण अंतर्निहित रक्त वाहिकाएं दिखाई देती हैं।

- इसके विपरीत, ल्यूसिज्म में मेलेनिन उत्पादन और/या वितरण में केवल आंशिक कमी होती है।

- ल्यूसिज्म से पीड़ित जानवरों की त्वचा, बाल या पंख सफेद या धब्बेदार रंग के हो सकते हैं, जबकि उनकी आंखों, पैरों और चोंच में वर्णक कोशिकाएं अप्रभावित रहती हैं।

जीएस2/शासन

सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) क्या है?

स्रोत: बिजनेस टुडे

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सेवानिवृत्त केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) योजना के तहत पेंशन का अधिकार दिया गया था।

सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के बारे में:

- जीपीएफ एक बचत योजना है जो 1960 में शुरू की गई थी, जो भारत में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

- जीपीएफ का मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक विश्वसनीय स्रोत सुनिश्चित करना है।

- सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत अपने जीपीएफ खाते में जमा कर सकते हैं।

- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के विपरीत, जीपीएफ में केवल कर्मचारी ही अंशदान करते हैं; नियोक्ता कोई अंशदान नहीं करता।

- सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ खाते में जमा कुल राशि कर्मचारी को दे दी जाती है।

जीपीएफ के लिए पात्रता:

- सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा की हो।

- पुनर्नियोजित पेंशनभोगी, अंशदायी भविष्य निधि के लिए पात्र लोगों को छोड़कर।

- सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी भी जीपीएफ में अंशदान करने के पात्र हैं।

योगदान विवरण:

- सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ में योगदान देना अनिवार्य है, उन्हें अपने वेतन का एक निर्दिष्ट प्रतिशत योगदान करना होता है।

- ये अंशदान सीधे कर्मचारी के मासिक वेतन से काट लिया जाता है।

- जमा की गई राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलता है।

- न्यूनतम अंशदान वेतन का 6% है, जबकि कर्मचारी चाहें तो 100% तक अंशदान कर सकते हैं।

निकासी प्रक्रिया:

- कर्मचारी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर जीपीएफ से अपनी संचित बचत निकाल सकते हैं।

- जीपीएफ योजना विभिन्न उद्देश्यों, जैसे विवाह, शिक्षा या चिकित्सा आपातस्थितियों के लिए निकासी की अनुमति देती है।

- कर्मचारी विशिष्ट शर्तों के अधीन अपने जीपीएफ खाते पर ऋण भी ले सकते हैं।

- यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी विभाग में स्थानांतरित हो जाता है या अपनी नौकरी छोड़ देता है, तो वे अपना GPF शेष नए नियोक्ता को हस्तांतरित कर सकते हैं।

- किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, जीपीएफ शेष राशि का भुगतान उनके नामित लाभार्थी को किया जाएगा।

ब्याज दरें:

- जीपीएफ की ब्याज दरें सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

- जीपीएफ योजना का प्रबंधन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

जीपीएफ के लाभ:

- जीपीएफ योजना सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कर बचत, कम जोखिम वाले निवेश के अवसर, तथा योगदान पर गारंटीकृत रिटर्न।

जीएस3/पर्यावरण

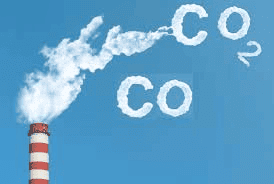

कार्बन डाईऑक्साइड

स्रोत : द गार्जियन

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जीवाश्म ईंधन के जलने से भारत में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन 2024 में 4.6% बढ़ने की उम्मीद है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में:

- कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध हल्की, तीखी तथा स्वाद खट्टा होता है।

- यह एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवरोधक गैस के रूप में कार्य करती है, जिसे आमतौर पर ग्रीनहाउस गैस कहा जाता है।

- यह गैस कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के निष्कर्षण और दहन के साथ-साथ जंगली आग और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होती है।

- CO2 वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैसों में से एक है और मानव-जनित जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है।

- वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पृथ्वी से आने वाली कुछ विकिरण ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न होता है।

- कार्बन डाइऑक्साइड के अनेक व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, जिनमें शामिल हैं:

- शीतलक के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

- अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है।

- जीवन रक्षक बेड़ों और जीवन रक्षक जैकेटों में हवा भरना।

- कोयला विस्फोटन में सेवारत।

- फोमयुक्त रबर और प्लास्टिक के उत्पादन में कार्यरत।

- ग्रीनहाउस में पौधों की वृद्धि को समर्थन देना।

- वध से पहले पशुओं को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

- कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में शामिल.

- शोध से पता चलता है कि विभिन्न कारकों में से CO2 जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

- यह मीथेन (CH4) और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में वायुमंडल में काफी अधिक प्रचलित है।

- मानव गतिविधि से उत्पन्न अन्य प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अधिक समय तक बनी रहती है।

- यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट्स (यूसीएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि:

- उत्सर्जित CO2 का 40% भाग 100 वर्षों तक वायुमंडल में बना रहता है।

- 20% 1,000 वर्षों तक रहेंगे।

- अंतिम 10% को पूरी तरह से नष्ट होने में 10,000 वर्ष तक का समय लग सकता है।

जीएस3/पर्यावरण

सेन्ना टोरा पौधा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु वन विभाग वर्तमान में आक्रामक पौध प्रजाति सेन्ना तोरा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रयोग कर रहा है, जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है।

सेन्ना टोरा पौधे के बारे में:

- सेन्ना टोरा मध्य अमेरिका का मूल निवासी पौधा है।

- इसे वार्षिक, बारहमासी या उप-झाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- यह प्रजाति मुख्य रूप से आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपती है, लेकिन शुष्क क्षेत्रों में भी उभर रही है।

- यह आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद अंकुरित होता है और वर्ष के अंत तक मुरझा जाता है।

- सेन्ना टोरा के विभिन्न उपयोग हैं, जिनमें पशु चारा, औषधीय जड़ी-बूटी, विष तथा पर्यावरणीय प्रयोजन शामिल हैं।

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) के बारे में मुख्य तथ्य:

- मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है।

- 'मुदुमलाई' नाम का अर्थ है 'प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला', क्योंकि यह क्षेत्र लगभग 65 मिलियन वर्ष पुराना है, जिसका इतिहास पश्चिमी घाट के निर्माण के समय से ही है।

- यह रिजर्व पश्चिम में केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ सीमाएं साझा करता है।

- इस क्षेत्र के उल्लेखनीय आकर्षणों में से एक थेप्पाकाडु हाथी शिविर है।

वनस्पति:

- इस रिजर्व में विविध प्रकार के आवास हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, सागौन वन (नम और शुष्क दोनों), द्वितीयक घास के मैदान और आर्द्रभूमि शामिल हैं।

वनस्पति:

- मुदुमलाई में लम्बी घासें पाई जाती हैं जिन्हें आमतौर पर "हाथी घास" के नाम से जाना जाता है, साथ ही यहां विशाल बांस और सागवान तथा शीशम जैसी मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

जीव-जंतु:

- इस रिजर्व में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, गौर, बाघ, तेंदुए, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर और साही शामिल हैं।

जीएस2/शासन

भारत में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या का समाधान

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत की जेल प्रणाली को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर भीड़भाड़ के मामले में, जो सुधार सुविधाओं की प्रभावशीलता को कम करती है। सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की एक हालिया रिपोर्ट ने इस मुद्दे से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस को लागू करने का सुझाव दिया है, जो भारत के सुधार ढांचे में संभावित परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में जेलों में भीड़भाड़ के आंकड़े:

- 31 दिसंबर, 2022 तक भारत की जेलों में कैदियों की संख्या 131% थी, जिसमें कुल 573,220 कैदी थे, जबकि जेलों की क्षमता 436,266 थी।

- कुल कैदी आबादी में विचाराधीन कैदियों की संख्या 75.7% है, जिससे भीड़भाड़ की समस्या और भी गंभीर हो गई है।

भारत में जेलों पर रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें:

- "भारत में कारागार - कारागार नियमावली का मानचित्रण तथा सुधार एवं भीड़भाड़ कम करने के उपाय" शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित की गई।

- इसमें जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से, अतिनियंत्रित कैदियों की रिहाई को सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है।

- प्रारंभिक ध्यान कम और मध्यम जोखिम वाले यूटीपी पर होगा जो अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

- चरणबद्ध दृष्टिकोण से सामुदायिक तत्परता और व्यापक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग अनुप्रयोगों की व्यावहारिकता का मूल्यांकन किया जाएगा।

कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर वैश्विक प्रथाएँ और भारतीय कानूनी संदर्भ:

- अंतर्राष्ट्रीय अपनाव: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जेलों में कैदियों की संख्या के प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं।

- भारतीय विधायी ढांचा:

- आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में जेल छुट्टी प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस को शामिल किया गया है।

- भारतीय विधि आयोग की 2017 की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग के लागत-बचत और सुरक्षा लाभों को स्वीकार किया गया, साथ ही सतर्क दृष्टिकोण पर भी बल दिया गया।

- न्यायिक घटनाक्रम:

- न्यायालयों ने विशिष्ट मामलों में जमानत के एक भाग के रूप में स्थान-ट्रैकिंग की शर्तें लागू की हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जमानत पर रिहा व्यक्तियों की निरंतर निगरानी पर अपनी असहमति व्यक्त की है, तथा सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ:

- जेल में भीड़ कम करना: निगरानी सुनिश्चित करते हुए कैदियों की संख्या कम करने में मदद करता है।

- मानसिक स्वास्थ्य लाभ: पारिवारिक संबंधों को बढ़ाता है और एकाकीपन से जुड़े तनाव को कम करता है।

- लागत प्रभावशीलता: उच्च कारावास स्तर को बनाए रखने से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करता है।

- पुनर्वास प्रोत्साहन: अच्छे व्यवहार को पैरोल या छुट्टी के अवसरों से जोड़कर बढ़ावा दिया जाता है।

कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के संबंध में चिंताएं और सुरक्षा उपाय:

- दुरुपयोग का जोखिम: सार्वभौमिक अनुप्रयोग से दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है।

- परिचालन चुनौतियाँ: समतापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

नैतिक उपयोग के लिए सिफारिशें:

- कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देशों की स्थापना।

- भीड़भाड़ कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन।

निष्कर्ष:

- विशेषज्ञों ने ट्रैकिंग उपकरणों की जेल के बोझ को कम करने तथा कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने की क्षमता के लिए सराहना की है, फिर भी वे कुछ स्थितियों में दुरुपयोग तथा अप्रभावीता के जोखिम के कारण इनके सार्वभौमिक अनुप्रयोग के प्रति आगाह करते हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों की तैनाती भारत की जेलों में भीड़भाड़ की समस्या का एक आशाजनक समाधान प्रदान कर सकती है।

- हालाँकि, सफलता एक सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से विनियमित रणनीति पर निर्भर करेगी जो व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के साथ तकनीकी लाभों को समेटे हुए हो।

जीएस2/राजनीति

भारतीय प्रेस परिषद

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, जो 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना की याद दिलाता है।

भारतीय प्रेस परिषद के बारे में:

- भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1966 में न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

- वर्तमान में यह प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत कार्य करता है।

- यह निकाय वैधानिक और अर्ध-न्यायिक है, जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

संघटन:

- परिषद में एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं।

- सभापति का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

- परंपरागत रूप से, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।

- अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

बेसिक कार्यक्रम:

- प्रेस परिषद की प्राथमिक भूमिका मीडिया प्रथाओं की देखरेख करना और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

अन्य कार्य:

- समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में उनका समर्थन करें।

- पत्रकारों और समाचार-पत्रों के लिए एक आचार संहिता स्थापित करें जो उच्च व्यावसायिक मानकों के अनुरूप हो।

- उन घटनाक्रमों की जांच करें जो सार्वजनिक हित और महत्व के समाचारों की उपलब्धता और वितरण को सीमित कर सकते हैं।

- उन मामलों की समीक्षा करना जहां भारतीय समाचारपत्र या समाचार एजेंसियां केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त करती हैं।

- प्रेस द्वारा पत्रकारिता नैतिकता के उल्लंघन या प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से संबंधित शिकायतों का समाधान करना।

जीएस3/पर्यावरण

करिबा झील

स्रोत: द गार्जियन

चर्चा में क्यों?

भयंकर सूखे के कारण करिबा झील का जलस्तर काफी कम हो गया है, जिससे यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस स्थिति से यह चिंता बढ़ गई है कि 65 वर्षों से चालू करिबा बांध को पहली बार बंद करना पड़ सकता है।

करीबा झील के बारे में:

- मध्य अफ्रीका में स्थित, करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है।

- यह झील हिंद महासागर से 810 मील ऊपर की ओर स्थित है।

- इसे विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का खिताब प्राप्त है।

- 2,000 वर्ग मील (5,200 वर्ग किमी) क्षेत्र में फैला यह एक विशाल जल निकाय है।

- इस झील का निर्माण करिबा गॉर्ज में ज़ाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर किया गया था, जो विक्टोरिया फॉल्स से 250 मील (400 किमी) नीचे की ओर स्थित है।

करीबा बांध की विशिष्टताएं:

- बांध की दीवार का डिजाइन दोहरी मेहराब वाला है।

- इसकी ऊंचाई 128 मीटर और लंबाई 617 मीटर है।

- बांध की चौड़ाई शीर्ष पर 13 मीटर है, जबकि आधार पर यह 24 मीटर है।

करीबा झील का महत्व:

- इस बांध से पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है, जिससे जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों को लाभ होता है।

- यह एक संपन्न वाणिज्यिक मछली पकड़ने के उद्योग को समर्थन देता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

भौगोलिक विशेषताओं:

- करीबा झील में कुल 102 द्वीप शामिल हैं, जिनमें चेटे द्वीप और स्परविंग द्वीप जैसे उल्लेखनीय द्वीप शामिल हैं।

- यह क्षेत्र विश्व में अविकसित आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा संरक्षित विस्तार समेटे हुए है।

- यह अफ्रीकी हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को बढ़ाता है।

वर्तमान चिंताएं:

- वर्तमान सूखे के कारण जलविद्युत उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिस पर अनेक लोग निर्भर हैं।

- ऐसी आशंका है कि यदि जल स्तर में गिरावट जारी रही तो करीबा बांध प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकेगा।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रियाद शिखर सम्मेलन और गाजा युद्ध पर संभावित प्रभाव

स्रोत: द हिंद

चर्चा में क्यों?

सऊदी अरब ने हाल ही में फिलिस्तीन में बढ़ते संकट को संबोधित करने के लिए अरब और इस्लामी देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेताओं ने सामूहिक रूप से गाजा और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का आह्वान किया। चर्चाओं में फिलिस्तीनी जीवन की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।

रियाद शिखर सम्मेलन – परिणाम और महत्व

- शिखर सम्मेलन का समापन अरब और इस्लामी नेताओं द्वारा गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने इसे "चौंकाने वाला अपराध" बताया, जिसमें "नरसंहार" और "जातीय सफाई" जैसे शब्द शामिल थे।

- नेताओं ने इन कार्रवाइयों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की।

- इजरायली कब्जे को समाप्त करने के उपायों पर जोर दिया गया।

- शिखर सम्मेलन में 1967 से पूर्व की सीमाओं पर आधारित एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की वकालत की गई, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम हो, जो द्वि-राज्य समाधान और 2002 के अरब शांति पहल दोनों के अनुरूप हो।

सऊदी-इज़राइल संबंधों की वर्तमान स्थिति

- हाल के वर्षों में कुछ अरब राष्ट्रों ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाया है, लेकिन अक्सर फिलिस्तीन मुद्दे को दरकिनार कर दिया है और अरब शांति पहल से अलग हट गए हैं, जो पहले इजरायल की मान्यता को फिलिस्तीनी राज्य के रूप में मान्यता देने से जुड़ा था।

- 2020 के अब्राहम समझौते में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल थे, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए कोई रियायत नहीं दी, जबकि इससे पहले मिस्र और जॉर्डन के साथ हुए समझौतों में फिलिस्तीनी स्वायत्तता की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई थी।

- 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले और उसके बाद इजरायल की कार्रवाइयों के बाद, अरब देशों ने इजरायल की निंदा की, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से परहेज किया।

- रियाद शिखर सम्मेलन में नेताओं ने सामूहिक रूप से इजरायल की कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया तथा इस बात पर बल दिया कि क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

अरब जगत के युद्ध में शामिल होने की संभावना

- वर्तमान संघर्ष इजरायल और हमास के बीच की स्थिति को संदर्भित करता है, जो गाजा पर शासन करता है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले से शुरू हुआ है। इसके कारण गाजा में इजरायल ने महत्वपूर्ण हवाई हमले और जमीनी अभियान चलाए हैं।

- इस संघर्ष के कारण गंभीर मानवीय संकट, व्यापक विनाश तथा पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है।

- क्षेत्र में रणनीतिक पुनर्गठन के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि अरब जगत के युद्ध में शामिल होने की संभावना कम है।

- अरब राज्यों और ईरान के बीच सामरिक शांति स्थापित हो गई है, जिससे उनकी दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्विता में अस्थायी विराम आ गया है।

सामान्यीकरण प्रयासों पर हाल की घटनाओं का प्रभाव

- 7 अक्टूबर की घटना से पहले, अरब राष्ट्र इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तथा अक्सर फिलिस्तीन मुद्दे पर चर्चा को दरकिनार कर रहे थे।

- हालाँकि, वर्तमान युद्ध ने इन सामान्यीकरण प्रयासों को बाधित कर दिया है, यहाँ तक कि अब संयुक्त अरब अमीरात भी इजरायल के प्रति अपने समर्थन को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से जोड़ रहा है।

- सऊदी अरब ने हमास के प्रति अपने विरोध और अपनी जनता की भावनाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा है तथा इस बात पर जोर दिया है कि इजरायल के साथ किसी भी सामान्यीकरण में फिलिस्तीन की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- शिखर सम्मेलन के दौरान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने इजरायल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे "नरसंहार" बताया, जो पिछले वर्ष सऊदी-इजरायल संबंधों में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

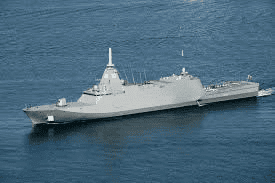

यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (यूनिकॉर्न) क्या है?

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

भारत और जापान ने हाल ही में यूनिकॉर्न (यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना) मस्तूल के सह-विकास के लिए कार्यान्वयन ज्ञापन (एमओआई) को अंतिम रूप दिया है, जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात किया जाएगा। यह जापान के साथ भारत का पहला सैन्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता है, इससे पहले नौ साल पहले दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता किया गया था। यूनिकॉर्न मस्तूल एक महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक है जिसमें भारतीय नौसेना यूएस-2 उभयचर विमान के साथ-साथ रुचि रखती है।

यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (यूनिकॉर्न) के बारे में:

- यूनिकॉर्न एक उन्नत एकीकृत एंटीना प्रणाली है।

- इसमें नौसैनिक जहाजों की गुप्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न संचार प्रणालियों को शामिल किया गया है।

- यूनिकॉर्न के विकास में तीन जापानी कंपनियों के बीच सहयोग शामिल था: एनईसी कॉर्पोरेशन, सम्पा कोग्यो केके, और योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड।

- वर्तमान में, ये एंटेना जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के मोगामी श्रेणी के फ्रिगेटों पर लगाए गए हैं।

- पारंपरिक मस्तूलों के विपरीत, यूनिकॉर्न अनेक एंटेनाओं को एक एकल रडार गुंबद में एकीकृत कर देता है, जिसे रेडोम कहा जाता है।

- यह डिजाइन नवाचार नौसेना के जहाजों के रडार क्रॉस-सेक्शन को बहुत कम कर देता है, उनकी स्टेल्थ विशेषताओं में सुधार करता है और उन्हें कम इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के साथ संचालित करने में सक्षम बनाता है।

- एंटेना की रणनीतिक स्थिति आने वाली रेडियो तरंगों की अधिकतम पहचान सीमा को बढ़ाती है तथा रखरखाव और स्थापना प्रक्रियाओं को सरल बनाती है।

|

3127 docs|1043 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 17th November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. कार्बन क्रेडिट तंत्र क्या है और यह कैसे काम करता है? |  |

| 2. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) क्या है और इसके लाभ क्या हैं? |  |

| 3. भारत में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? |  |

| 4. भारतीय प्रेस परिषद का क्या कार्य है? |  |

| 5. रियाद शिखर सम्मेलन का गाजा युद्ध पर क्या प्रभाव हो सकता है? |  |