UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 16th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

ज़ेबराफ़िश

स्रोत: चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में चार ज़ेब्राफ़िश का सफलतापूर्वक पालन किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में चार ज़ेब्राफिश का सफलतापूर्वक पालन किया, जो शेनझोउ-18 मिशन का हिस्सा था।

के बारे में

- ज़ेब्राफ़िश अवलोकन: ज़ेब्राफ़िश छोटी मीठे पानी की मछलियाँ हैं, जिनकी लंबाई आम तौर पर 2 से 3 सेमी के बीच होती है। वे आम तौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- नाम की उत्पत्ति: इस प्रजाति का नाम इसके शरीर पर फैली विशिष्ट क्षैतिज नीली धारियों से लिया गया है।

प्राकृतिक वास

- भौगोलिक वितरण: ज़ेब्राफिश मूल रूप से दक्षिण एशिया के सिंधु-गंगा के मैदानों से हैं, जहां वे धान के खेतों, स्थिर पानी और नदियों जैसे वातावरण में पनपते हैं।

विशेषताएँ

- पुनर्योजी क्षमताएं: ज़ेब्राफिश विशेष रूप से विकासात्मक जीवविज्ञानियों के लिए दिलचस्प हैं, क्योंकि इनमें मस्तिष्क, हृदय, आंख और रीढ़ की हड्डी सहित लगभग सभी अंगों को पुनर्जीवित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है।

- शोध में लाभ: वे कशेरुकी विकास और रोगों के अध्ययन के लिए पारंपरिक कृंतक मॉडल की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक एकल प्रजनन सत्र से सैकड़ों भ्रूण प्राप्त हो सकते हैं, जिससे व्यापक प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सकता है।

- ऑप्टिकल स्पष्टता: ज़ेब्राफिश भ्रूण पारदर्शी होते हैं, जो विकास के दौरान जीव स्तर पर लाइव इमेजिंग और अवलोकन की सुविधा प्रदान करते हैं।

- प्रजनन और रखरखाव: इन मछलियों को बड़ी मात्रा में प्रजनन करना आसान है और इनके रखरखाव की लागत अपेक्षाकृत कम होती है।

- आनुवंशिक समानता: लगभग 70% ज़ेब्राफिश जीन का मानव में भी समान रूप पाया जाता है, तथा मानव में रोग उत्पन्न करने वाले 80% से अधिक जीन ज़ेब्राफिश में भी पाए जाते हैं।

संरक्षण की स्थिति

- आईयूसीएन स्थिति: अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने ज़ेब्राफिश को सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान में उनके विलुप्त होने का खतरा नहीं है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) क्या है?

स्रोत: कॉर्पोरेट वित्त संस्थान

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने हाल ही में लीमा में एशिया-प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन के दौरान आने वाले चुनौतीपूर्ण समय पर टिप्पणी की, जो डोनाल्ड ट्रम्प की व्हाइट हाउस में संभावित वापसी से प्रभावित थी।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के बारे में

- APEC 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।

- APEC का प्राथमिक लक्ष्य मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।

- इसका उद्देश्य क्षेत्र में समृद्धि और सतत, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और विकासात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

APEC क्या करता है?

- APEC सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और लोगों की आसान आवाजाही को सुगम बनाता है।

- सदस्य बेहतर सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापार में तेजी लाने के लिए काम करते हैं।

- APEC का उद्देश्य सीमाओं के पीछे अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाना है।

- यह पूरे क्षेत्र में विनियमों और मानकों के संरेखण को प्रोत्साहित करता है।

- समय के साथ, APEC ने व्यापार बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है।

सदस्य देश

- वर्तमान में, APEC में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

- प्रत्येक सदस्य को देश के बजाय एक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा व्यापार और आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- वर्तमान सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलिया

- ब्रुनेई

- हांगकांग

- न्यूज़ीलैंड

- पापुआ न्यू गिनी

- फिलीपींस

- इंडोनेशिया

- चीन

- जापान

- दक्षिण कोरिया

- रूस

- कनाडा

- संयुक्त राज्य

- मेक्सिको

- पेरू

- चिली

- मलेशिया

- वियतनाम

- सिंगापुर

- थाईलैंड

- ताइवान

- 21 APEC सदस्य अर्थव्यवस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करती हैं।

- वैश्विक व्यापार में इनका योगदान लगभग आधा है तथा विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान लगभग 60% है।

APEC आर्थिक नेताओं की बैठक

- यह बैठक प्रतिवर्ष होती है और इसमें सभी APEC सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं।

- APEC के अंतर्गत लिए गए निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

- सदस्यों की प्रतिबद्धताएं स्वैच्छिक रूप से की जाती हैं।

- सिंगापुर स्थित APEC सचिवालय, APEC की गतिविधियों का समन्वय करता है।

पुत्रजया विजन 2040

- 2021 में, APEC आर्थिक नेताओं की बैठक ने पुत्रजया विजन 2040 का समर्थन किया।

- यह दृष्टिकोण तीन मुख्य प्राथमिकताओं के साथ APEC के लिए भविष्य की दिशा को रेखांकित करता है:

- खुला व्यापार और निवेश

- नवाचार और डिजिटलीकरण

- सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मेथाम्फेटामाइन क्या है?

स्रोत: मेडिकलन्यूजटुडे

चर्चा में क्यों?

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हाल ही में गुजरात में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से लगभग 700 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन जब्त किया।

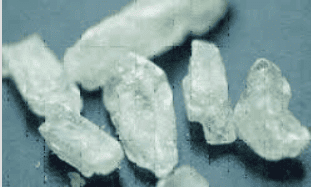

मेथाम्फेटामाइन के बारे में

- मेथाम्फेटामाइन, जिसे अक्सर मेथ के नाम से जाना जाता है, एक शक्तिशाली और अत्यधिक नशीला उत्तेजक पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

- यह पदार्थ सफेद, गंधहीन और कड़वे स्वाद वाले क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में दिखाई देता है जो पानी या अल्कोहल में आसानी से घुल सकता है।

- 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसके पूर्ववर्ती से विकसित होकर, इसका पहली बार नाक की सर्दी-खांसी दूर करने वाली औषधियों और ब्रोन्कियल इन्हेलर्स में प्रयोग किया गया था।

- एम्फ़ैटेमिन के समान, मेथैम्फेटामाइन भी क्रियाशीलता के स्तर को बढ़ाता है, बातूनीपन को बढ़ावा देता है, भूख को दबाता है, तथा उल्लास या खुशहाली की भावना उत्पन्न करता है।

- हालांकि, मेथैम्फेटामाइन एम्फ़ेटामाइन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुलनात्मक खुराक में काफी बड़ी मात्रा को मस्तिष्क में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

- उच्च खुराक में मेथामफेटामाइन के उपयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें मनोविकृति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कंकाल की मांसपेशियों का टूटना और दौरे शामिल हैं।

- इसके लगातार उपयोग से हिंसक व्यवहार, मनोदशा में अचानक परिवर्तन, तथा गंभीर मानसिक लक्षण जैसे कि भ्रम, प्रलाप, श्रवण और दृश्य मतिभ्रम तथा भ्रांति उत्पन्न हो सकती है।

- केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव न केवल लंबे समय तक रहता है, बल्कि अन्य उत्तेजक पदार्थों की तुलना में अधिक हानिकारक भी होता है।

- मेथाम्फेटामाइन शक्तिशाली है और इसका निर्माण अपेक्षाकृत आसान है, जिसके कारण इसके व्यापक दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

- लंबे समय तक सेवन करने से गंभीर लत की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तथा इसका सेवन अचानक बंद करने से वापसी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जो महीनों तक बने रह सकते हैं।

जीएस3/पर्यावरण

स्कार्लेट टैनेजर क्या है?

स्रोत: ब्रिटेन में देखा गया दुर्लभ पक्षी: 40 वर्षों में पहली बार

चर्चा में क्यों?

दुर्लभ पक्षी, स्कार्लेट टैनेजर, को हाल ही में 40 वर्षों में पहली बार यूके में देखा गया।

स्कार्लेट टैनेजर के बारे में

- यह एक अत्यंत सुन्दर गीत-पक्षी है जो उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है।

- वैज्ञानिक नाम: पिरंगा ओलिवेसिया

- प्राकृतिक वास:

- यह पक्षी पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती-सदाबहार वनों में प्रजनन करता है।

- सर्दियों के दौरान, यह जंगलों और जंगल के किनारों पर रहता है।

- स्कार्लेट टैनेजर्स शीतकाल के महीनों के लिए मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में प्रवास करते हैं।

- विशेषताएँ:

- वे मध्यम आकार के गीत गाने वाले पक्षी हैं, जिनका शरीर गठीला होता है, तथा औसतन लंबाई लगभग सात इंच होती है।

- उनके पास मोटी, गोल चोंच होती है जो कीटों को पकड़ने और फलों को खाने दोनों के लिए प्रभावी होती है।

- सिर अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जबकि पूँछ छोटी और चौड़ी होती है।

- वसंत और ग्रीष्म ऋतु के दौरान, वयस्क नर आकर्षक दिखते हैं, तथा उनके पंख और पूंछ काले रंग की होती है तथा उनका रंग चमकीला लाल होता है।

- इसके विपरीत, पतझड़ में मादा और अपरिपक्व पक्षी जैतून-पीले रंग तथा गहरे जैतून रंग के पंख और पूंछ प्रदर्शित करते हैं।

- प्रजनन काल के बाद, वयस्क नर अपने पंख उतार देते हैं और मादाओं के समान पंख धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके पंख और पूंछ काले ही रहते हैं।

- पक्षियों की आवाजें:

- स्कार्लेट टैनेजर की आवाज की तुलना अक्सर "सर्दी से पीड़ित रॉबिन" से की जाती है।

- इसकी विशिष्ट आवाज, जिसे जोरदार "चिप-बर्र" के रूप में वर्णित किया गया है, पत्तेदार वृक्षों के शीर्ष पर इसके स्थान को पहचानने में मदद कर सकती है।

- आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति: कम चिंताजनक

जीएस3/पर्यावरण

एवियन बोटुलिज़्म

स्रोत: अत्यधिक मौसम के कारण एवियन बोटुलिज़्म रोग फैल सकता है, जिसके कारण राजस्थान में 600 पक्षियों की मौत हो सकती है

चर्चा में क्यों?

सांभर झील में उच्च तापमान और कम लवणता ने एवियन बोटुलिज़्म के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हो रही है।

के बारे में

- एवियन बोटुलिज़्म एक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित विष के सेवन से होती है , जिससे पक्षाघात हो सकता है और यह अक्सर पक्षियों के लिए घातक होता है।

- इस जीवाणु के बीजाणु आमतौर पर आर्द्रभूमि तलछट में पाए जाते हैं और अधिकांश आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों में निवास करते हैं। वे कीटों, मोलस्क और क्रस्टेशियन जैसे अकशेरुकी जीवों के साथ-साथ स्वस्थ पक्षियों सहित कई कशेरुकियों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

- बोटुलिनम विष के सात विभिन्न प्रकार (एजी) की पहचान की गई है, जिनमें जंगली पक्षी मुख्य रूप से प्रकार सी और ई से प्रभावित होते हैं।

- पर्यावरणीय कारक जो विष उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें पानी का उच्च तापमान और पानी में ऑक्सीजन का निम्न स्तर शामिल है।

सांबर झील के बारे में मुख्य तथ्य

- सांभर झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का खिताब प्राप्त है।

- यह राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में स्थित है।

- यह झील 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और पूरी तरह से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है।

- दो महत्वपूर्ण अल्पकालिक धाराएं, मेंढा और रन्पणगढ़, विभिन्न छोटी नदियों और सतही अपवाह के साथ मिलकर झील की जल आपूर्ति में योगदान करती हैं।

- 1990 में, सांभर झील को आर्द्रभूमि के रूप में इसके महत्व को मान्यता देते हुए रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था।

- सर्दियों के महीनों के दौरान, यह झील बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण आवास बन जाता है।

जीएस2/शासन

सरकार की जीवन प्रमाण योजना का प्रदर्शन कैसा रहा है?

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

- सरकारी सेवाओं, रक्षा, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों सहित सभी को अपने पेंशन लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। 2014 से, जीवन प्रमाण पहल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) की शुरूआत ने पेंशनभोगियों को इन प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाया है, जिससे उन्हें बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) इस साल 1-30 नवंबर तक अपना तीसरा डीएलसी अभियान चला रहा है, जिसमें पेंशनभोगियों की सहायता के लिए 1,900 शिविर लगाए जाएंगे। जो लोग पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं, उनके लिए बैंकों या डाकघरों में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

के बारे में

- भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई यह पहल पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे पेंशन वितरण प्राधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

नोडल मंत्रालय

- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के माध्यम से इस पहल की देखरेख करता है।

विशेषताएँ

- सुविधा: पेंशनभोगी किसी भी स्थान से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

- डिजिटल पहुंच: प्रमाण पत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे पेंशन वितरण प्राधिकारियों को भेजे जाते हैं।

- व्यापक पहुंच: आवेदन बैंकों, डाकघरों और बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

- अभियान: वार्षिक अभियान, जैसे कि नवंबर में आयोजित किया गया अभियान, पेंशनभोगियों को डीएलसी बनाने में सहायता के लिए शिविरों का आयोजन करता है।

चुनौतियां

- डिजिटल डिवाइड: कुछ पेंशनभोगियों, विशेष रूप से ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में, डिजिटल संसाधनों तक पहुंच की कमी हो सकती है या उनकी डिजिटल साक्षरता सीमित हो सकती है।

- तकनीकी गड़बड़ियां: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आयु-संबंधी समस्याओं, जैसे कि उंगलियों के निशान का धुंधला हो जाना, के कारण विफल हो सकता है।

- जागरूकता: पेंशनभोगियों का एक वर्ग डिजिटल प्रणाली से अनभिज्ञ है और वे भौतिक रूप से आवेदन करना पसंद करते हैं।

संख्या

31 मार्च 2024 तक, केंद्र सरकार के 64.88 करोड़ पेंशनभोगी हैं, जिनमें शामिल हैं:

- 10.09 लाख नागरिक पेंशनभोगी

- 31.92 लाख रक्षा पेंशनभोगी

- 15.25 लाख रेलवे पेंशनभोगी

- 4.56 लाख दूरसंचार पेंशनभोगी

- 3.04 लाख डाक पेंशनभोगी

जीवन प्रमाण संख्या

- पिछले वर्ष के डीएलसी अभियान के दौरान कुल 1.47 करोड़ प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमें से 45.46 लाख प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के थे।

- इस वर्ष, यह अनुमान है कि नवम्बर माह के अभियान शिविरों में 50 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगी भाग लेंगे।

प्रमाणीकरण विधियाँ

- जीवन प्रमाण पोर्टल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग करता है, जिससे पेंशनभोगी स्वतंत्र रूप से या निर्दिष्ट शिविरों में प्रमाणीकरण कर सकते हैं। 2021 से, चेहरे से प्रमाणीकरण भी एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

- डीएलसी बनाने के लिए पेंशनभोगियों के पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर तथा पेंशन वितरण प्राधिकरण के साथ पंजीकरण होना आवश्यक है।

- यदि पेंशनभोगी केवल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करना चाहते हैं, तो बायोमेट्रिक डिवाइस आवश्यक है।

भारत भर के 800 शहरों में अभियान और भागीदारी

शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें विदेशों में स्थित भारतीय मिशन भी शामिल हैं, साथ ही बैंक और डाकघर भी अपने शिविर आयोजित कर रहे हैं।

- चेहरा प्रमाणीकरण: अभियान के प्रारंभिक 11 दिनों में, 31.02% पेंशनभोगियों ने चेहरा प्रमाणीकरण का विकल्प चुना, जो पिछले वर्ष के 20% से कम की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

- डीएलसी सृजन: 1-11 नवंबर के बीच कुल 48.10 लाख डीएलसी सृजन किए गए, जिनमें से 63% फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण का उपयोग करके किए गए।

- आयु-वार वितरण: पहले सप्ताह में, 45% डी.एल.सी. 60-70 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए थे, 28% 70-80 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए थे, तथा 21% 60 वर्ष से कम आयु के पेंशनभोगियों के लिए थे।

- क्षेत्रीय वितरण: सबसे अधिक संख्या में डीएलसी महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए, उसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान रहा।

प्रभाव

- इस अभियान की सफलता पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे प्रत्येक नवम्बर को पेंशन कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी।

जीएस3/पर्यावरण

बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर एनजीटी ने मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस जारी किया

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की असामान्य मौतों से संबंधित रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है।

- यह बंगाल बाघों के उच्च घनत्व और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे वन्यजीव उत्साही और संरक्षणवादियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है।

भूगोल और भूभाग

- स्थान: मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में स्थित।

- क्षेत्रफल: बफर जोन सहित लगभग 1,536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

- परिदृश्य: पार्क में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां, घने जंगल, घास के मैदान और घास के मैदान हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण पहाड़ी के ऊपर स्थित बांधवगढ़ किला भी प्रमुख है।

- जल निकाय: कई बारहमासी धाराएं और जलस्रोत मौजूद हैं, जो वन्यजीवों के लिए निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

वनस्पति और जीव

- यह पार्क मुख्य रूप से साल के वनों से आच्छादित है, तथा बीच-बीच में घास के मैदान और बांस के पेड़ भी हैं।

- इस क्षेत्र में औषधीय पौधे और विविध वृक्ष प्रजातियां, जिनमें धोबिन, तेंदू और साजा शामिल हैं, पनपती हैं।

- बाघ: बांधवगढ़ अपनी बाघ आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है।

- अन्य स्तनधारी: यह पार्क तेंदुए, भालू, जंगली सूअर, सियार और विभिन्न हिरण प्रजातियों जैसे सांभर और चीतल का घर है।

- पक्षी: पार्क में 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें भारतीय रोलर, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और पैराडाइज फ्लाईकैचर शामिल हैं।

- सरीसृप: पार्क में विभिन्न प्रकार के सांप, छिपकलियां और अन्य सरीसृप भी पाए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 2010 में स्थापित एनजीटी का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और समय पर समाधान करना है।

- न्यायाधिकरण व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करता है।

- इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विवादों पर विचार किया गया है जिनमें बहुविषयक मुद्दे शामिल हैं।

- ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत विश्व स्तर पर विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाला तीसरा देश बन गया।

- एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित प्रक्रियाओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।

- न्यायाधिकरण के आदेश और निर्णय सिविल न्यायालयों में डिक्री के रूप में लागू होते हैं।

एनजीटी का अधिदेश

- एनजीटी को पर्यावरण संबंधी मामलों से संबंधित सभी सिविल मामलों की सुनवाई करने और एनजीटी अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध कानूनों को लागू करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं:

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

- इन कानूनों के किसी भी उल्लंघन या इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा दिए गए आदेशों को एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है।

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनजीटी के पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 या वनों और वृक्ष संरक्षण से संबंधित विभिन्न राज्य कानूनों से संबंधित मामलों पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

- एनजीटी को आवेदन या अपील का निपटारा दाखिल होने के छह महीने के भीतर करना आवश्यक है।

- एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, आमतौर पर निर्णय की सूचना मिलने के नब्बे दिनों के भीतर।

एनजीटी को स्वप्रेरणा से कार्रवाई शुरू करने का अधिकार

- यद्यपि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 एनजीटी को स्वतंत्र रूप से मामलों पर विचार करने की स्पष्ट अनुमति नहीं देता है, फिर भी वह पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित पत्रों या संचार पर कार्रवाई कर सकता है।

समाचार सारांश

- एनजीटी ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दस हाथियों की रहस्यमय मौतों पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिनके बारे में संदेह है कि वे दूषित कोदो बाजरा खाने से जुड़ी हैं।

मुख्य निष्कर्ष और चिंताएँ

- मृत्यु का कारण: प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हाथियों ने माइकोटॉक्सिन से दूषित कोदो बाजरा खाया था, जो संभवतः नमी की स्थिति में फफूंद के विकास के कारण हुआ था, जिससे वन्यजीवों और पशुधन दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है, जिसमें यकृत और गुर्दे की क्षति भी शामिल है।

- कानूनी निहितार्थ: यह घटना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन हो सकती है, जिससे पर्यावरण नियमों के अनुपालन पर गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं।

- व्यापक जोखिम: एनजीटी ने अन्य वन्यजीवों और पशुओं पर ऐसे संदूषण के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, जो प्रभावित फसलों के संपर्क में आ सकते हैं।

एनजीटी द्वारा की गई कार्रवाई

- एनजीटी ने मामले को भोपाल स्थित अपनी सेंट्रल जोनल बेंच को भेज दिया है।

- इसने स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया तथा सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया जो पर्यावरण संबंधी मामलों में उसके अधिकार को मजबूत करता है।

महत्व

- यह मामला संदूषण से जुड़ी मौतों को रोकने के लिए वन्यजीव आवासों और खाद्य स्रोतों की कठोर निगरानी की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

- यह पर्यावरण गैर-अनुपालन के व्यापक परिणामों और जैव विविधता पर इसके प्रभाव पर जोर देता है।

जीएस2/शासन

एआई-सक्षम ई-तरंग प्रणाली

स्रोत: मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ वार्षिक संयुक्त विद्युत चुम्बकीय बोर्ड बैठक 2024 आयोजित करता है

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एआई-सक्षम ई-तरंग प्रणाली का शुभारंभ किया।

के बारे में

- एआई-सक्षम ई-तरंग प्रणाली एक विशेष सॉफ्टवेयर है जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के साथ साझेदारी में बनाया गया है।

- इस प्रणाली का उद्देश्य युद्धकालीन और शांतिकालीन दोनों ही परिदृश्यों में रक्षा उपकरणों के हस्तक्षेप-मुक्त संचालन को बनाए रखने के लिए नियोजन प्रक्रिया को बढ़ाना है।

- यह रक्षा स्पेक्ट्रम की स्वचालित एवं कुशल योजना एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जो आधुनिक रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

- इस प्रणाली को तीव्र निर्णय प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे समकालीन रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक उन्नत प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से शामिल किया जा सके।

BISAG-N के बारे में मुख्य तथ्य

- BISAG-N भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।

- यह संगठन प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने सहित विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- यह भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं उद्यमिता को समर्थन देने में भी शामिल है।

- BISAG-N तीन मुख्य क्षेत्रों में कार्य करता है: उपग्रह संचार, भू-सूचना विज्ञान और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (पीएआईआर) पहल

स्रोत: एचटी

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने हाल ही में त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (पीएआईआर) पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है, विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को लक्षित करना है।

PAIR पहल का अवलोकन

- पीएआईआर पहल का नेतृत्व अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) द्वारा किया जा रहा है।

उद्देश्य

- स्थापित संस्थानों के मार्गदर्शन के माध्यम से उन संस्थानों में वैज्ञानिक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना जिनके पास सीमित अनुसंधान सुविधाएं हैं।

- ऐसे अनुसंधान का समर्थन करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो तथा महत्वपूर्ण परिणाम दे।

- विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रभावी सहयोगी नेटवर्क के विकास को सुगम बनाना।

- संस्थागत उन्नति को बढ़ावा दें:

- अनुसंधान अवसंरचना और क्षमताओं का निर्माण एवं उन्नयन।

- अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार.

- सर्वोत्तम प्रथाओं और मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना।

- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मेंटरशिप-संचालित हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

- इस मॉडल में, स्थापित संस्थान (हब) उभरते संस्थानों (स्पोक) को अनुसंधान प्रयासों में सहायता प्रदान करेंगे, उनके संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करेंगे, जिससे भारत का अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।

कार्यान्वयन चरण

- अपने प्रारंभिक चरण में, हब संस्थानों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार शीर्ष 25 रैंक वाले संस्थान तथा एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल होंगे।

- स्पोक संस्थानों में केंद्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ चुनिंदा एनआईटी और आईआईआईटी भी शामिल होंगे।

- आगामी चरणों में पात्रता का दायरा बढ़ाकर इसमें अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शामिल किया जाएगा।

- प्रत्येक नेटवर्क में एक हब और अधिकतम सात स्पोक संस्थान शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक हब संस्थान के लिए केवल एक प्रस्ताव की अनुमति होगी, तथा स्पोक संस्थानों से विविध संकाय टीमों के भाग लेने की आवश्यकता होगी।

- यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच क्षेत्रीय विविधता भी सुनिश्चित करेगा।

- पीएआईआर पहल का उद्देश्य उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों द्वारा प्रदान की गई मार्गदर्शन का लाभ उठाकर उभरते संस्थानों के भीतर नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

एएनआरएफ के बारे में मुख्य तथ्य

- एएनआरएफ की स्थापना एएनआरएफ 2023 अधिनियम के तहत की गई थी।

- इसका मिशन भारतीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना और पोषित करना है।

- एनईपी की सिफारिशों के अनुसार, एएनआरएफ भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा।

- एएनआरएफ के गठन के साथ, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), जिसे 2008 में संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, को एएनआरएफ में एकीकृत कर दिया गया है।

- एएनआरएफ का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बनाना है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके।

जीएस2/राजनीति

शहरी स्थानीय शासन में चुनौतियाँ

स्रोत: इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 18 राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जो 241 मिलियन की आबादी की सेवा करते हैं। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन, स्टाफिंग और कार्यात्मक स्वतंत्रता में मूलभूत समस्याओं को उजागर किया गया है, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों में बाधा डालती हैं।

के बारे में

- 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और उन्हें शहरों और कस्बों में शासन की आधारभूत इकाई के रूप में स्थापित किया।

- इसने शक्तियों और जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से भारत में शहरी शासन के लिए एक ढांचा तैयार किया।

- संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX-A को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक नगरपालिकाएं शामिल हैं।

- यह अनुसूची 12 (अनुच्छेद 243W) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को 18 विशिष्ट कार्यों का हस्तांतरण अनिवार्य करता है, जिसमें शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल आपूर्ति प्रबंधन शामिल हैं।

मजबूत शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकता

- यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, इसलिए मजबूत शहरी शासन प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है।

- शहरों में आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सशक्त शहरी स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण हैं।

शहरी स्थानीय निकायों पर सीएजी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- शक्तियों का अपूर्ण हस्तांतरण:

- 1992 के संशोधन के तहत 18 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को विकेन्द्रित करने का इरादा आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है, तथा तीन दशक बाद भी केवल 4 कार्य ही पूर्ण रूप से हस्तांतरित हो पाए हैं।

- कई राज्यों ने संशोधन को "मूल भावना से" लागू नहीं किया है, जिससे आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र सहित 18 राज्यों के 393 शहरी स्थानीय निकाय प्रभावित हुए हैं।

- वित्तीय अंतराल और निर्भरता:

- शहरी स्थानीय निकायों को अपने वित्तीय संसाधनों और व्यय आवश्यकताओं के बीच 42% की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- उनका केवल 32% राजस्व आंतरिक स्रोतों से आता है, शेष राशि संघ और राज्य सरकार की सहायता से प्राप्त होती है।

- संपत्ति कर, जो राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसकी कुल मांग प्राप्ति केवल 56% ही हो पाई।

- विकास पर सीमित व्यय:

- शहरी स्थानीय निकायों के व्यय का केवल 29% ही विकासात्मक और कार्यक्रम संबंधी पहलों पर खर्च किया जाता है।

- नागरिक कार्यक्रमों में अपर्याप्त निवेश से शहरी विकास और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- स्टाफिंग संबंधी मुद्दे:

- शहरी स्थानीय निकायों को स्वीकृत पदों में औसतन 37% रिक्तियों की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

- भर्ती शक्तियां अक्सर सीमित होती हैं, 16 राज्यों ने स्टाफिंग निर्णयों पर शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण को प्रतिबंधित कर रखा है।

शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने का आह्वान: सीएजी की सिफारिशें:

- शहरी स्थानीय निकायों को कराधान और उपयोगकर्ता शुल्क का प्रबंधन करने की अनुमति देकर वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाना।

- संपत्ति कर और अन्य आय स्रोतों को अनुकूलित करने के लिए राजस्व संग्रहण विधियों में सुधार करें।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, कुशल निधि उपयोग पर ध्यान केंद्रित करें।

- शहरी स्थानीय निकायों को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों को पुनर्जीवित करके विकेंद्रीकरण को मजबूत करना।

- शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

- सीएजी के निष्कर्ष शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

- टिकाऊ शहरी शासन प्राप्त करने और 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन महत्वपूर्ण स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना आवश्यक है।

- राज्यों को ऐसे कानून और नीतियां लागू करनी चाहिए जो शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करें तथा योजना और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

|

3127 docs|1043 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 16th November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. ज़ेबराफ़िश क्या है और इसका महत्व क्या है? |  |

| 2. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का उद्देश्य क्या है? |  |

| 3. मेथाम्फेटामाइन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? |  |

| 4. स्कार्लेट टैनेजर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? |  |

| 5. सरकार की जीवन प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |