UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 13th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

डी. एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य

स्रोत: नॉर्थईस्ट टुडे

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित डी. एरिंग वन्यजीव अभयारण्य (डीईडब्ल्यूएस) में गैंडों को फिर से लाने पर चर्चा के लिए हाल ही में हितधारकों की समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।

- इस अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी और पहले इसे लाली वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था।

- 1986 में लाली रिजर्व फॉरेस्ट को अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर डी. एरिंग कर दिया गया।

- डीईडब्ल्यूएस की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यहां उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा होती है।

- अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक सियांग नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है।

अतिरिक्त विवरण

- वनस्पति: अभयारण्य में मुख्य रूप से नदी के किनारे के मैदान हैं जिनमें घास और घास की पर्याप्त उपस्थिति है, साथ ही पेड़ों के बिखरे हुए टुकड़े जैसे कि टर्मेनेलिया मायरियोकार्पा , डिलेनिया इंडिका , अल्बिजिया एसपीपी , और बॉम्बैक्स सीबा भी हैं।

- जीव-जंतु: डीईडब्ल्यूएस हॉग हिरण, जंगली सुअर, बाघ और हाथी सहित विविध वन्यजीवों का घर है। यहां पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां भी हैं, जिनमें व्हाइट-विंग्ड वुड डक और बंगाल फ्लोरिकन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं ।

यह बैठक गैंडे की आबादी के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है और डी. एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है।

जीएस3/पर्यावरण

सीडब्ल्यूसी द्वारा भारत के जल संसाधनों का आकलन, 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

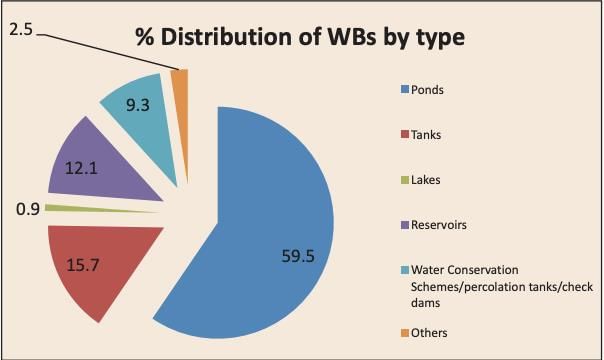

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने हाल ही में 'भारत के जल संसाधनों का आकलन, 2024' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है । यह रिपोर्ट 1985 से 2023 तक भारत में पानी की उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिसमें औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2,115.95 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) होने का अनुमान लगाया गया है ।

- औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2,115.95 बीसीएम अनुमानित है ।

- जल उपलब्धता के आधार पर शीर्ष तीन बेसिन हैं:

- Brahmaputra Basin: 592.32 BCM

- गंगा बेसिन: 581.75 बीसीएम

- गोदावरी बेसिन: 129.17 बीसीएम

- जल उपलब्धता के आधार पर निचले तीन बेसिन हैं:

- साबरमती बेसिन: 9.87 बीसीएम

- पेन बेसिन: 10.42 बीसीएम

- बेसिन गतिविधि: 13.03 बीसीएम

- भूटान और नेपाल के योगदान को शामिल करने के कारण जल उपलब्धता 2019 में 1,999.2 बीसीएम से बढ़ गई है।

- वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,513 क्यूबिक मीटर है , जो 2021 में 1,486 क्यूबिक मीटर से अधिक है , फिर भी यह अभी भी जल तनाव को दर्शाता है।

अतिरिक्त विवरण

- उपयोग योग्य जल संसाधन: रिपोर्ट बताती है कि कुल जल उपलब्धता में से लगभग 690 बीसीएम उपयोग योग्य सतही जल है। उल्लेखनीय रूप से, ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बेसिन की तुलना में छोटे बेसिन में उपयोग योग्य जल का अनुपात अधिक होता है।

- केंद्रीय जल आयोग (CWC): 1945 में केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग (CWINC) के रूप में स्थापित , CWC जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

- सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं, तथा जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग, बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) का रखरखाव और जल विज्ञान सर्वेक्षण आयोजित करने सहित विभिन्न जिम्मेदारियों की देखरेख करते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भारत के जल संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा को उजागर करती है, जिसमें जल उपलब्धता और जल प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों दोनों पर जोर दिया गया है। आंकड़ों में सुधार के बावजूद, देश जल तनाव से संबंधित मुद्दों से जूझ रहा है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

दुर्गाडी किला: इतिहास और सांस्कृतिक महत्व

स्रोत : एमएसएन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

कल्याण सिविल कोर्ट ने मजलिस-ए-मुशावरत ट्रस्ट के दावों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है कि दुर्गाडी किले का स्वामित्व महाराष्ट्र सरकार के पास है। इस ट्रस्ट ने सबसे पहले 1976 में अपना दावा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि किले में देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर के साथ-साथ एक मस्जिद और एक ईदगाह (प्रार्थना कक्ष) भी है।

- दुर्गाडी किला 16वीं शताब्दी का है और यह बीजापुर स्थित आदिल शाही सल्तनत का हिस्सा है।

- इस किले का उल्लेख ब्रिटिश दस्तावेजों में 1570 से मिलता आ रहा है।

- 1760 में, जब मराठों ने कल्याण पर कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने दुर्गादेवी के लिए एक लकड़ी का मंदिर बनवाया और किले का नाम बदलकर दुर्गादी किला रख दिया।

- 1818 में किले का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया, जिसके कारण मंदिर का संचालन बंद हो गया।

- 1876 तक देवी दुर्गा की मूर्ति चोरी हो जाने की खबर आ गयी।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक महत्व: यह किला न केवल एक सैन्य संरचना है, बल्कि इसमें एक मकबरा और प्रार्थना स्थल भी है, जो इसके बहु-धार्मिक इतिहास को दर्शाता है।

- भौगोलिक स्थिति: मुंबई से लगभग 50 किमी उत्तर पूर्व में ठाणे जिले में स्थित यह किला एक ऊंचे स्थान पर स्थित है, जहां से उल्हास नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।

- सांस्कृतिक प्रभाव: दुर्गाडी किले ने महाराष्ट्र की धार्मिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मूल रूप से इसमें एक मस्जिद थी और बाद में इसमें दुर्गा मंदिर को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया। यह धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है।

यह निर्णय और दुर्गाडी किले का ऐतिहासिक महत्व महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को समझने में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

जीएस3/पर्यावरण

मदुरै में मलय रात्रि बगुला देखा गया

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवासी पक्षी मलय नाइट हेरोन पहली बार मदुरै में अलगर कोविल पहाड़ियों के पास आधिकारिक तौर पर देखा गया है। यह नजारा इस क्षेत्र में पक्षी विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है।

- मलायन नाइट हेरोन को मलेशियाई नाइट हेरोन या टाइगर बिटर्न के नाम से भी जाना जाता है।

- यह पक्षी मध्यम आकार का है और मुख्यतः रात्रिचर है, जो इसे बगुलों के बीच अद्वितीय बनाता है।

अतिरिक्त विवरण

- स्वरूप: मलायन रात्रि बगुला अपनी लाल गर्दन, भूरे रंग की पट्टीदार पीठ, कलगी वाली काली टोपी और सफेद नोक वाले प्राथमिक बालों के कारण पहचाना जाता है।

- आवास: यह घने उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पनपता है, तथा विभिन्न आर्द्रभूमि क्षेत्रों जैसे कि नदियां, दलदली भूमि, साथ ही सदाबहार वन, द्वितीयक झाड़ियां और मध्यम ऊंचाई पर जलाशयों का उपयोग करता है।

- वितरण: यह पक्षी मुख्य रूप से भारत, पूर्वी एशिया, फिलीपींस और पूर्वी इंडीज में पाया जाता है। इसके मूल क्षेत्र में म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं, जहाँ से यह सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में प्रवास करता है। यह आमतौर पर उत्तरी तमिलनाडु में और आम तौर पर केरल और कर्नाटक में देखा जाता है।

- आहार: मलायन नाइट हेरोन मुख्य रूप से केंचुओं और भृंगों को खाता है, जो अकशेरुकी जीवों के प्रति इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है।

- संरक्षण स्थिति (आईयूसीएन): वर्तमान में इसे सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो स्थिर जनसंख्या का संकेत देता है।

मदुरै में मलायन नाइट हेरोन का देखा जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता और प्रवासी पक्षी आवासों के संरक्षण के महत्व को उजागर करता है।

जीएस2/राजनीति

एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी)

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) ने एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी) के प्रबंधन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (एपीएमयू) के रूप में अधिकृत किया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में डोपिंग निरोधक उपायों को बढ़ाना है।

- एबीपी एक परिष्कृत डोपिंग रोधी उपकरण है जो समय के साथ एथलीट के जैविक मार्करों पर नज़र रखता है।

- यह निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने और स्वच्छ एथलीटों की सुरक्षा के लिए रक्त और स्टेरॉयड प्रोफाइल में भिन्नता की पहचान करता है।

- एबीपी लक्षित परीक्षण का समर्थन करता है और डोपिंग मामलों में अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

अतिरिक्त विवरण

- हेमेटोलॉजिकल मॉड्यूल: यह मॉड्यूल रक्त डोपिंग के संकेत देने वाले मार्करों पर डेटा एकत्र करता है, तथा ऑक्सीजन परिवहन को बढ़ाने वाले पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- स्टेरॉयडल मॉड्यूल: यह मूत्र और सीरम में स्टेरॉयड डोपिंग के मार्करों को मापता है, जिसमें अंतर्जात एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (ईएएएस) शामिल हैं जिन्हें बहिर्जात रूप से प्रशासित किया जाता है।

- अंतःस्रावी मॉड्यूल: यह मॉड्यूल मानव विकास हार्मोन (एचजीएच) और इसके एनालॉग के उपयोग की निगरानी करता है।

- एबीपी असामान्य प्रोफाइल वाले एथलीटों के लिए लक्षित, पारंपरिक एंटी-डोपिंग परीक्षणों को सक्षम बनाता है और एंटी-डोपिंग नियम उल्लंघन में पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

एबीपी का कार्यान्वयन खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एथलीटों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए ईमानदारी और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म

स्रोत : पीआईबी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म में 8.6 लाख उम्मीदवारों ने नामांकन किया है , जो देश भर में एआई शिक्षा में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

- इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म इंडियाएआई मिशन के सात आधारभूत स्तंभों में से एक है।

- इस पहल का उद्देश्य एआई कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करके एआई कार्यबल के लिए भारत की तत्परता को बढ़ाना है।

- इसकी योजना स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर एआई पाठ्यक्रमों की उपलब्धता बढ़ाने की है।

अतिरिक्त विवरण

- डेटा और एआई लैब्स की स्थापना: इस पहल के तहत भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स स्थापित की जाएंगी , जो एआई शिक्षा तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करेंगी।

- यह पहल उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित की गई है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग की उभरती मांगों के अनुरूप हों।

- शहरी केंद्रों से परे तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, पटना, बक्सर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में एआई डेटा लैब शुरू की जा रही हैं ।

इस पहल का उद्देश्य एआई शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अवसर आबादी के व्यापक हिस्से के लिए उपलब्ध हों, इस प्रकार भारत में अधिक मजबूत एआई प्रतिभा पाइपलाइन में योगदान दिया जा सके।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मैंगनीज़ संदूषण और इसके स्वास्थ्य संबंधी परिणाम

स्रोत: प्रकृति

चर्चा में क्यों?

हालिया शोध से पता चलता है कि मैंगनीज (Mn) से दूषित जल बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में कैंसर के मामलों से जुड़ा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।

- मैंगनीज पृथ्वी पर पांचवीं सबसे प्रचुर धातु है, जो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट जैसे विभिन्न रूपों में पाई जाती है।

- यह पौधों की वृद्धि और नाइट्रेट्स के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मैंगनीज का अत्यधिक सेवन मनुष्यों में गंभीर विषाक्तता पैदा कर सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- मैंगनीज गुण: मैंगनीज आमतौर पर शुद्ध धातु के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत भंगुर होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से मिश्र धातुओं, विशेष रूप से स्टील में किया जाता है। आम खनिजों में पायरोलुसाइट (मैंगनीज डाइऑक्साइड) और रोडोक्रोसाइट (मैंगनीज कार्बोनेट) शामिल हैं।

- जैविक भूमिका: एक आवश्यक ट्रेस तत्व के रूप में, मैंगनीज शरीर के होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी ज्ञात जीवित जीवों में पाए जाने वाले कई एंजाइमों का एक घटक है।

- हवा के संपर्क में आने पर मैंगनीज ऑक्सीकृत हो सकता है तथा नम वातावरण में जंग लगने का खतरा रहता है।

- मैंगनीज अयस्कों के प्राथमिक स्रोत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, गैबॉन और ब्राजील जैसे देशों में स्थित हैं।

मैंगनीज संदूषण के प्रभावों को समझना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां जल स्रोत खतरे में पड़ सकते हैं। इन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए निरंतर निगरानी और उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

जीएस3/पर्यावरण

वायु प्रदूषण के विरुद्ध बीजिंग का युद्ध

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

बीजिंग ने अपने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो 2015 में 144 के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से घटकर 2017 में एक तिहाई कम हो गया है। इसकी तुलना में, दिल्ली का वर्तमान AQI 2024 में 155 है, जो भारतीय राजधानी में भी इसी तरह के प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।

- बीजिंग का प्रदूषण स्तर दिल्ली की वर्तमान स्थिति के बराबर था।

- बीजिंग ने दीर्घकालिक, चरणबद्ध प्रदूषण-विरोधी रणनीति लागू की।

- बीजिंग की सफलता के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण थी।

- दिल्ली शहरी प्रदूषण प्रबंधन के लिए बीजिंग की रणनीतियों से सीख सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- बीजिंग और दिल्ली के बीच समानताएं:

- तीव्र शहरीकरण और आर्थिक विकास: दोनों शहरों को औद्योगीकरण और शहरी विकास के कारण बढ़े हुए उत्सर्जन का सामना करना पड़ा है।

- जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता: दोनों शहरों में ऊर्जा उत्पादन और परिवहन जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता रखते हैं।

- क्षेत्रीय प्रभाव: दोनों शहरों को आसपास के क्षेत्रों से प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, विशेषकर सर्दियों में।

- बीजिंग की सफल रणनीतियाँ:

- दीर्घकालिक योजना: बीजिंग के 20-वर्षीय कार्यक्रम में तीन चरण शामिल थे: 1998-2008, 2009-2012 और 2013-2017, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी के साथ क्रमिक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- लक्षित प्रदूषण स्रोत: शहर ने ऊर्जा और कोयला दहन, परिवहन और निर्माण सहित प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की पहचान की।

- परिवहन सुधार: वाहनों में सुधार और सार्वजनिक परिवहन (जैसे सबवे और बस) का विस्तार करने से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई।

- औद्योगिक विनियमन: औद्योगिक प्रथाओं में सुधार के लिए पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को कड़ा किया गया तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई।

- क्षेत्रीय सहयोग: अंतिम चरण में व्यापक प्रदूषण नियंत्रण के लिए पड़ोसी प्रांतों के साथ सहयोग पर जोर दिया गया।

- दिल्ली के लिए सबक:

- राजनीतिक इच्छाशक्ति: प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए मजबूत नेतृत्व आवश्यक है।

- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए दिल्ली को एक एकीकृत और कुशल बस-मेट्रो प्रणाली की आवश्यकता है।

- वाहन कबाड़: पुराने वाहनों के लिए सब्सिडी-फॉर-स्क्रैप कार्यक्रम को लागू करना महत्वपूर्ण है।

- शहरी नियोजन: आवासीय और कार्य क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने से यात्रा की आवश्यकताएं कम हो सकती हैं।

- ऊर्जा में सुधार: टिकाऊ बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण आवश्यक है।

- क्षेत्रीय समन्वय: दिल्ली को सीमा पार प्रदूषण के मुद्दों से निपटने के लिए आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

निष्कर्ष में, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बीजिंग का व्यापक दृष्टिकोण दिल्ली के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। समान रणनीतियों को अपनाकर, मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करके और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, दिल्ली अपनी वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकती है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

रोग एक्स – विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2024 की शुरुआत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में रिपोर्ट किए गए हालिया प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप 400 से अधिक मौतें हुई हैं। यह घटना अभी भी वर्गीकृत नहीं है, जिससे यह चिंता जताई जा रही है कि यह रोग एक्स का एक उदाहरण हो सकता है ।

- रोग एक्स एक काल्पनिक और अप्रत्याशित रोगाणु के लिए स्थान-धारक के रूप में कार्य करता है, जो संभावित रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है।

- यह शब्द विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 2018 में अप्रत्याशित प्रकोपों से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

- कोविड-19 महामारी रोग एक्स का उदाहरण है, क्योंकि यह एक अज्ञात रोगज़नक़ था जिसके लिए तीव्र वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी।

अतिरिक्त विवरण

- पूर्वानुमान की चुनौतियाँ: रोग एक्स के उद्भव की भविष्यवाणी करना जटिल है, क्योंकि यह विभिन्न अप्रत्याशित कारकों पर निर्भर करता है।

- जूनोटिक रोग: ये रोग अक्सर बड़ी महामारियों का स्रोत होते हैं, तथा पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोगाणुओं से उत्पन्न खतरे को उजागर करते हैं।

- रोग एक्स के अन्य संभावित स्रोतों में उपचार से बचने के लिए रोगजनक उत्परिवर्तन , प्रयोगशाला दुर्घटनाएं या यहां तक कि जैविक हमले भी शामिल हैं ।

यह प्रकोप अप्रत्याशित स्वास्थ्य खतरों के लिए तैयार रहने के महत्व तथा उभरती बीमारियों पर निरंतर सतर्कता एवं अनुसंधान की आवश्यकता पर बल देता है।

जीएस1/भारतीय समाज

Pandupol Hanuman Temple

स्रोत: कानूनी सलाह

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरिस्का बाघ अभयारण्य में वन्यजीव संरक्षण और पांडुपोल हनुमान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला है।

- पांडुपोल हनुमान मंदिर एक पवित्र स्थल है जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत समृद्ध है।

- यह सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के भीतर स्थित है, जो अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है।

- यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ है।

अतिरिक्त विवरण

- पांडुपोल हनुमान मंदिर के बारे में:

माना जाता है कि यह मंदिर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यह राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका बहुत महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे, जिसे पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यहीं पर भीम का सामना भगवान हनुमान से हुआ था। मंदिर का नाम पांडवों से इसके संबंध को दर्शाता है और भगवान हनुमान का सम्मान करता है।

- भगवान हनुमान की लेटी हुई प्रतिमा:

मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान हनुमान की लेटी हुई मूर्ति है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पांडवों ने स्थापित किया था।

- सरिस्का टाइगर रिजर्व:

यह रिजर्व अरावली पहाड़ियों के भीतर 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 1955 में एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में और बाद में 1979 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला दुनिया का पहला रिजर्व होने के लिए उल्लेखनीय है।

- वनस्पति और जीव:

सरिस्का टाइगर रिजर्व की पहचान उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वनों से है, जिसमें ढोक, सालार और कदया जैसे पेड़ हैं। यहाँ तेंदुए, सांभर, चीतल और नीलगाय सहित कई तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं।

पांडुपोल हनुमान मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का स्थल है, बल्कि संरक्षण संबंधी चर्चाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा आध्यात्मिक प्रथाओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम

स्रोत: यूरेशियन टाइम्स

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक एक नई मिसाइल रोधी प्रणाली विकसित की है, जो सफल परीक्षण उड़ान के बाद परिचालनात्मक तत्परता के करीब पहुंच रही है।

- लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली।

- बैलिस्टिक, क्रूज़ और हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को रोकने में सक्षम।

- परिचालन सीमा 2,775 किलोमीटर (1,724 मील) से अधिक है।

- यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वारहेड (सी-एचजीबी) से सुसज्जित है, जो मैक 17 की गति तक पहुंचने में सक्षम है।

अतिरिक्त विवरण

- हाइपरसोनिक ग्लाइड वारहेड (सी-एचजीबी): यह घटक मिसाइल को अत्यधिक गति प्राप्त करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से 3,000 और 3,700 मीटर प्रति सेकंड के बीच, जिससे इसे रोकना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- इस प्रणाली को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों, जिनमें S-300V4, S-400 और S-500 शामिल हैं, को मात देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डार्क ईगल मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो शत्रुओं से खतरों का मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाता है और रणनीतिक श्रेष्ठता सुनिश्चित करता है।

जीएस2/राजनीति

न्यायिक आचरण के सिद्धांत

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा मुस्लिम समुदाय के संबंध में की गई हालिया टिप्पणियों से जनता में काफी आक्रोश फैल गया है।

- "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" न्यायिक आचरण के लिए प्राथमिक नैतिक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है, जिसे 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया था।

- इस संहिता में 16 प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं, जिन्हें न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन: यह दस्तावेज इस बात पर बल देता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा महसूस भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है, जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास मजबूत हो।

- न्यायाधीशों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है जो उनकी निष्पक्षता से समझौता कर सकती हैं, जैसे:

- किसी क्लब या सोसाइटी में चुनाव लड़ना।

- अपने न्यायालय में अभ्यास करने वाले बार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध।

- परिवार के उन सदस्यों को, जो वकील हैं, अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देना।

- परिवार के सदस्यों या निकट संबंधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करना।

- बैंगलोर न्यायिक आचरण सिद्धांत, 2002: संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में तैयार किए गए इन सिद्धांतों को न्यायिक आचरण के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करने के लिए अपनाया गया था, जिसमें छह मुख्य मूल्यों पर जोर दिया गया था:

- स्वतंत्रता: न्यायाधीशों को बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए।

- निष्पक्षता: न्यायाधीशों को निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के हितों के टकराव से बचना चाहिए।

- सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक और आचारिक मानकों को कायम रखना महत्वपूर्ण है।

- औचित्य: न्यायाधीशों को अपना आचरण इस प्रकार से करना चाहिए जिससे न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे।

- समानता: पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना।

- योग्यता और परिश्रम: कानूनी ज्ञान में निरंतर सुधार और प्रभावी मामला प्रबंधन अपेक्षित है।

इन सिद्धांतों का सामूहिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश अपना आचरण इस प्रकार से करें जो उनके पद से अपेक्षित उच्च मानकों को प्रतिबिम्बित करता हो, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़े।

|

3140 docs|1045 tests

|