UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 25th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस1/भूगोल

डल झील

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर की डल झील में सेना द्वारा 2024 के लिए प्रसिद्ध चिनार बोट रेस का आयोजन किया गया। यह आयोजन खेल और मनोरंजन गतिविधियों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाने के सेना के प्रयासों का हिस्सा है।

जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित डल झील एक मीठे पानी की झील है और इस क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह कश्मीर घाटी में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे अक्सर "फूलों की झील", "कश्मीर के मुकुट का गहना" और "श्रीनगर का गहना" जैसे नामों से जाना जाता है।

प्राथमिक अंतर्वाह और बहिर्वाह:

- जल का मुख्य स्रोत तेलबल नाला है, जो मार्सर झील से निकलता है।

- बहिर्वाह: पानी का प्रबंधन किया जाता है और इसे डल गेट और नाला अमीर के माध्यम से छोड़ा जाता है।

पारिस्थितिक महत्व:

- रामसर साइट: 2002 में, डल झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था।

- जैव विविधता: यह झील पौधों और पशु जीवन की समृद्ध विविधता को आश्रय देती है, जिसमें कमल के फूल, जल लिली और विभिन्न मछली प्रजातियां शामिल हैं।

- तैरते हुए उद्यान: स्थानीय रूप से "राड" के नाम से प्रसिद्ध ये उद्यान जुलाई से अगस्त तक कमल के फूलों से खिलते हैं।

- द्वीप: इस झील में चार चिनार (रोफ लंक) और सोना लंक (गोल्ड आइलैंड) जैसे द्वीप हैं।

पर्यटन एवं गतिविधियाँ:

- हाउसबोट और शिकारा: डल झील अपने पारंपरिक हाउसबोट और रंग-बिरंगे शिकारा (लकड़ी की नाव) के लिए प्रसिद्ध है, जो मनोरम नाव की सवारी प्रदान करते हैं।

- मुगल गार्डन: झील के चारों ओर शालीमार बाग और निशात बाग जैसे ऐतिहासिक मुगल उद्यान हैं, जिनका निर्माण सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया गया था।

- फ्लोटिंग मार्केट: एक विशिष्ट बाजार जहां विक्रेता अपने शिकारे से ताजा उपज और हस्तशिल्प बेचते हैं, जिससे खरीदारी का एक अनूठा अनुभव मिलता है।

जीएस3/पर्यावरण

फाइटोप्लांकटन ब्लूम

स्रोत : डीटीई

चर्चा में क्यों?

हाल के शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में सूखे के कारण दक्षिण-पूर्वी मेडागास्कर के तट पर लगभग 27 वर्षों में सबसे अधिक फाइटोप्लांकटन की वृद्धि हुई है।

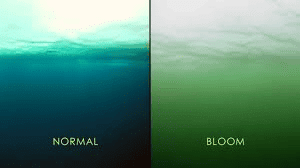

फाइटोप्लांकटन ब्लूम के बारे में:

- फाइटोप्लांकटन छोटे, सूक्ष्म पौधे हैं जो महासागर के खाद्य जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- भूमि पर पाए जाने वाले पौधों के समान, फाइटोप्लांकटन भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथा अपने विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं।

फाइटोप्लांकटन का खिलना

- फाइटोप्लांकटन प्रस्फुटन से तात्पर्य फाइटोप्लांकटन की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से है, जो सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होता है।

- फाइटोप्लांकटन के लिए इष्टतम स्थितियों में पर्याप्त प्रकाश, पोषक तत्व और अनुकूल तापमान शामिल हैं, जो उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं।

- प्रस्फुटन के दौरान, फाइटोप्लांकटन का घनत्व इतना अधिक हो सकता है कि इससे उस जल का रंग बदल जाता है जिसमें वे रहते हैं।

- ये फूल अल्पकालिक हो सकते हैं, कुछ ही दिनों में उभर कर लुप्त हो जाते हैं, या ये कई सप्ताह तक बने रह सकते हैं।

पारिस्थितिक महत्व

- पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन फाइटोप्लांकटन द्वारा होता है।

- वे वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

- फाइटोप्लांकटन, जूप्लांकटन सहित विभिन्न समुद्री जीवों के लिए एक मौलिक खाद्य स्रोत के रूप में काम करता है।

- स्थलीय पौधों की तरह, फाइटोप्लांकटन भी मौसमी वृद्धि पैटर्न प्रदर्शित करते हैं, तथा वर्ष के कुछ निश्चित समय में ही अधिक फलते-फूलते हैं।

जीएस1/भारतीय समाज

भारत को मधुमेह के बोझ से कैसे निपटना चाहिए?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस (14 नवंबर) पर, लैंसेट ने एक वैश्विक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर में 800 मिलियन से अधिक वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं, जिनमें से आधे से अधिक को पर्याप्त उपचार नहीं मिल रहा है।

अध्ययन में मधुमेह के प्रसार की रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुमान से काफी अधिक बताई गई, जिसमें 100 मिलियन से कुछ अधिक मामले बताए गए थे। यह विसंगति दोनों अध्ययनों में इस्तेमाल की गई सटीकता और तरीकों के बारे में चिंता पैदा करती है।

अंतर मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर को मापने के तरीकों से उत्पन्न होता है। लैंसेट अध्ययन में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया गया, जिसमें उपवास ग्लूकोज परीक्षण और एचबीए1सी स्तर शामिल हैं, जो रक्त शर्करा का तीन महीने का औसत प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, ICMR ने भारत में मानक माने जाने वाले ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (OGTT) के माध्यम से उपवास और भोजन के बाद दो घंटे के रक्त शर्करा परीक्षणों पर भरोसा किया। विशेषज्ञ बताते हैं कि HbA1C को मापने से उम्र और एनीमिया जैसे कारकों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण संख्याएँ बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, मधुमेह के बिना व्यक्ति अभी भी अपने शारीरिक लक्षणों से प्रभावित उच्च HbA1C स्तर दिखा सकते हैं, जो व्यापकता अनुमानों को विकृत कर सकता है।

लैंसेट अध्ययन में उजागर किये गये प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

- उपचार में वैश्विक असमानताएँ: अध्ययन मधुमेह के उपचार तक पहुँच में महत्वपूर्ण असमानताओं को रेखांकित करता है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जहाँ मधुमेह के मामलों में वृद्धि के बावजूद उपचार दरें स्थिर हैं। यह स्थिति उन लोगों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताओं के बारे में चिंता पैदा करती है जो उपचार नहीं करवाते हैं।

- मधुमेह की बढ़ती दरें: निष्कर्षों से मधुमेह की दरों में नाटकीय वृद्धि का पता चलता है, विशेष रूप से टाइप 2 मधुमेह, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि इससे प्रभावित कई व्यक्ति युवा हैं और गंभीर जटिलताओं के प्रति संवेदनशील हैं।

- जटिलताएं और स्वास्थ्य देखभाल का बोझ: कई व्यक्तियों को उपचार की आवश्यकता होगी, जिससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि गुर्दे की विफलता, हृदय रोग और दृष्टि हानि जैसी जटिलताएं स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को प्रभावित करने का खतरा पैदा कर सकती हैं।

उठाए जाने वाले आवश्यक कदम (आगे की राह):

- जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि: पोषण और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से मधुमेह की रोकथाम पर व्यापक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों का उद्देश्य मधुमेह के जोखिम कारकों को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना होना चाहिए।

- नीतिगत परिवर्तन: सरकारों को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो अस्वास्थ्यकर खाद्य विकल्पों को सीमित करें और स्वस्थ खाद्य पदार्थों को अधिक किफ़ायती बनाएँ। इसमें पौष्टिक खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और शारीरिक गतिविधि के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना शामिल है।

- कमज़ोर आबादी के लिए लक्षित हस्तक्षेप: कमज़ोर समूहों, विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो गर्भावस्था के बाद या रजोनिवृत्ति के दौरान अधिक जोखिम में हो सकती हैं। इन जनसांख्यिकीय समूहों में प्रचलित विशिष्ट जोखिम कारकों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप किए जा सकते हैं।

- स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में निवेश: मधुमेह के बढ़ते बोझ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में पर्याप्त निवेश किया जाना चाहिए, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां संसाधन सीमित हैं।

- दीर्घकालिक रणनीतिक योजना: बढ़ती मधुमेह महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति महत्वपूर्ण है, जिसके लिए स्थायी स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

मुख्य पी.वाई.क्यू.:

भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। समझाइए।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत का शहरी बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, आवश्यकताएं और वास्तविकता

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत शहरी परिवर्तन के करीब है, अनुमानों से पता चलता है कि अगले 30 वर्षों में इसकी शहरी आबादी 400 मिलियन से दोगुनी होकर 800 मिलियन हो जाएगी। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन शहरी क्षेत्रों को नया आकार देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर और इस वृद्धि का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में गंभीर चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। इन वित्तीय जरूरतों को संबोधित करना टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वित्तीय अंतराल, स्थानीय मुद्दों और आवश्यक सुधारों की जांच करना आवश्यक है।

वित्तीय अंतर

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपनी शहरी बुनियादी ढांचे की मांगों को पूरा करने के लिए 2036 तक लगभग 70 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

- इस प्रकार वार्षिक आवश्यकता 4.6 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वर्तमान सरकारी निवेश केवल 1.3 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जो कि आवश्यकता का मात्र 25% है।

- निवेश का लगभग आधा हिस्सा बुनियादी शहरी सेवाओं के लिए आवंटित किया गया है, जबकि शेष आधा हिस्सा शहरी परिवहन परियोजनाओं पर केंद्रित है।

स्थानीय स्तर पर चुनौतियों का आकलन

- नगर निगमों की वित्तीय स्थिति में स्थिरता: पिछले दो दशकों से नगर निगमों की वित्तीय स्थिति सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर स्थिर रही है, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की प्रणालीगत उपेक्षा को दर्शाता है।

- केन्द्र और राज्य हस्तांतरण पर निर्भरता: यद्यपि नगरपालिकाओं को केन्द्र और राज्य हस्तांतरण उनके कुल राजस्व के 37% से बढ़कर 44% हो गया, लेकिन इससे वित्तीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

- कम राजस्व सृजन और संग्रह अक्षमताएँ: 2010 से 2018 तक नगर निगम कर राजस्व में मामूली रूप से 8% की वृद्धि हुई, जबकि अनुदान और गैर-कर राजस्व में क्रमशः 14% और 10.5% की वृद्धि हुई। हालाँकि, कर संग्रह अक्षमताओं का मतलब है कि यूएलबी बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में संभावित कर राजस्व का केवल 5% -20% ही एकत्र कर पाते हैं।

- सेवाओं के लिए खराब लागत वसूली: शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक सेवाओं के लिए लागत वसूली में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जलापूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं के लिए वसूली दर 20% से 50% तक है।

- निधियों का कम उपयोग: निधियों का आवंटन होने के बावजूद, यूएलबी अक्सर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं करते हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने पाया कि हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में कुल नगरपालिका राजस्व का लगभग 23% हिस्सा खर्च नहीं किया जाता है, जबकि पूंजीगत व्यय बजट का केवल 50% ही उपयोग किया जाता है।

- केन्द्रीय योजनाओं का अपर्याप्त उपयोग: अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी प्रमुख शहरी विकास पहलों को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां निधि उपयोग दर क्रमशः 80% और 70% है।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में गिरावट: शहरी पीपीपी परियोजनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसमें 2012 में निवेश 8,353 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर था, लेकिन अपर्याप्त राजस्व और कमजोर परियोजना व्यवहार्यता सहित विभिन्न कारकों के कारण 2018 तक यह घटकर 467 करोड़ रुपये रह गया।

सुधार के रास्ते

- दीर्घकालिक सुधार: नगरपालिका की वित्तीय स्वायत्तता और क्षमता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं, जिसमें नगरपालिका सरकारों को संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें ऋण उधार और नगरपालिका बांड जैसे तंत्रों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनाना शामिल है।

- मध्यम अवधि की रणनीतियाँ: 70 लाख करोड़ रुपये की शहरी निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 600-800 परियोजनाओं का स्थिर प्रवाह आवश्यक है, जिसमें लगभग 15% निवेश संभावित रूप से पीपीपी से हो सकता है।

- परियोजना की तैयारी को वित्तीय सहायता से अलग करने से परियोजनाओं की बेहतर योजना और क्रियान्वयन संभव हो सकेगा, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की कमजोरियों को देखते हुए।

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाने से शहरी सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ सकती है, जिससे भारत स्मार्ट शहरी समाधानों में अग्रणी बन सकता है।

- परिवहन परियोजनाओं में भूमि मूल्य अधिग्रहण को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से शहरी परिवहन निवेश के लिए, विशेष रूप से मेट्रो रेल परियोजनाओं में, आवश्यक वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

निष्कर्ष

भारत का शहरी भविष्य इन वित्तीय और संरचनात्मक चुनौतियों का निर्णायक रूप से सामना करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। तत्काल और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों को आगे बढ़ाने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि इससे शहरी बुनियादी ढांचे का विकास संभव होगा जो इसके विस्तारित शहरों की जरूरतों को पूरा करेगा। यह दृष्टिकोण आने वाले दशकों में टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा, जिसके लिए विभिन्न सरकारी स्तरों, निजी क्षेत्र के इनपुट और नवाचार और शासन दक्षता पर दृढ़ जोर देने के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।

जीएस3/पर्यावरण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन और दिल्ली प्रदूषण आयोग

स्रोत: इंडिया टुडे

चर्चा में क्यों?

दिल्ली में पिछले दस दिनों में से ज़्यादातर दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर रहा है, जिसे 'गंभीर' और 'गंभीर प्लस' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की आलोचना की। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2021 अधिनियम के तहत स्थापित विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के बावजूद, विभिन्न हितधारक CAQM के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं।

सीएक्यूएम का अवलोकन

- सीएक्यूएम की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी, जिसे बाद में 2021 में संसद के एक अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप दिया गया।

- सीएक्यूएम का प्राथमिक उद्देश्य समन्वय बढ़ाना, अनुसंधान करना तथा वायु गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की प्रभावी पहचान कर उनका समाधान करना है।

- इस आयोग ने पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) का स्थान लिया है, जिसका गठन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें वैधानिक समर्थन और प्रवर्तन शक्ति का अभाव था।

- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अस्थायी आपातकालीन उपायों का एक सेट - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) सहित कई पहल ईपीसीए के तहत शुरू की गई हैं।

- सीएक्यूएम की शक्तियां

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत, सीएक्यूएम को वायु गुणवत्ता को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने, निर्देश जारी करने और शिकायतों का समाधान करने का अधिकार है।

- अधिनियम की धारा 14 CAQM को अपने आदेशों का पालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती है।

दिल्ली के प्रदूषण में CAQM की जवाबदेही

- जबकि सीएक्यूएम रणनीतियां विकसित करता है और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, इन योजनाओं को लागू करने का दायित्व संबंधित एजेंसियों पर होता है।

- सीएक्यूएम के एक अधिकारी ने समन्वय और नियोजन में सुधार का उल्लेख किया, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के साथ पराली जलाने को कम करने के उद्देश्य से कार्य योजनाएं बनाने में।

- पराली जलाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, CAQM को धूल और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रदूषण स्रोतों से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मानवता के विरुद्ध अपराध

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

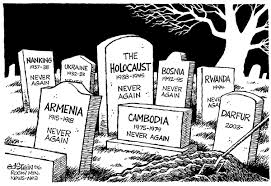

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) समिति ने हाल ही में मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए समर्पित पहली संधि पर चर्चा शुरू करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह घटनाक्रम रूस द्वारा उन संशोधनों को वापस लेने के बाद हुआ है जो इन वार्ताओं में बाधा डाल सकते थे।

इस संघर्ष को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानून क्या हैं?

- 1949 के जिनेवा सम्मेलनों ने सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवीय संरक्षण के लिए आधार तैयार किया, तथा नागरिकों की सुरक्षा तथा गैर-लड़ाकों के प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के दायित्वों को निर्दिष्ट किया।

- युद्ध अपराधों और नरसंहार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जिम्मेदार है। हालाँकि, वर्तमान में कोई विशिष्ट संधि नहीं है जो मानवता के खिलाफ अपराधों को व्यापक रूप से संबोधित करती हो।

- मानवता के विरुद्ध अपराधों को आईसीसी द्वारा नागरिकों के विरुद्ध व्यापक या व्यवस्थित अभियान के तहत किए गए कृत्यों के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें हत्या, यातना और यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

- आईसीसी अंतिम उपाय के रूप में कार्य करता है, तथा केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब राष्ट्रीय न्यायालय इन गंभीर उल्लंघनों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में असमर्थ हों या ऐसा करने के लिए तैयार न हों।

मानवता के विरुद्ध अपराध से निपटने के लिए संधि की आवश्यकता क्यों है?

- कानूनी खामियाँ : वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ युद्ध अपराधों और नरसंहार को संबोधित करती हैं, लेकिन मानवता के खिलाफ़ अपराधों के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है। यह अंतर अपराधियों को नागरिक आबादी के खिलाफ़ गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही से बचने का मौका देता है।

- अपराधों की बढ़ती घटनाएं: विश्व स्तर पर मानवता के विरुद्ध अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इथियोपिया, सूडान, यूक्रेन और म्यांमार जैसे देशों से चिंताजनक रिपोर्टें सामने आई हैं। एक समर्पित संधि इन अपराधों के अभियोजन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएगी और न्याय के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगी।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ बनाना: एक नई संधि राज्यों पर इन अपराधों को रोकने और दंडित करने का दायित्व लागू करके अंतर्राष्ट्रीय न्याय ढांचे को मजबूत करेगी, जिससे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक मानकों में वृद्धि होगी।

मानवता के विरुद्ध अपराध संधि की दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे?

- प्रारंभिक सत्र: 2026 और 2027 के लिए निर्धारित ये सत्र औपचारिक संधि चर्चाओं की नींव रखेंगे।

- औपचारिक वार्ता सत्र: 2028 और 2029 के लिए नियोजित, इन तीन-सप्ताह के सत्रों का उद्देश्य संधि के पाठ को अंतिम रूप देना होगा।

- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: इस पहल को मैक्सिको, गाम्बिया और 96 अन्य देशों से समर्थन प्राप्त हुआ है, जो इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- उत्तरजीवी-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना: संधि में पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उत्तरजीवियों की राय को शामिल किया जाना चाहिए, तथा एक मजबूत, लागू करने योग्य कानूनी ढांचा स्थापित करते हुए व्यापक सहायता तंत्र को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

- वैश्विक सहयोग को मजबूत करना: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिसमें विकसित राष्ट्र मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने और दण्ड से मुक्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें।

जीएस3/पर्यावरण

वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता - एक टिकाऊ भविष्य की सुरक्षा

स्रोत: विश्व आर्थिक मंच

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरिया के बुसान में 170 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि पाँचवें और अंतिम दौर की वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि स्थापित करना है। यह पहल 2022 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में 2024 के अंत तक संधि को अंतिम रूप देने के लिए किए गए समझौते का अनुवर्ती है।

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) ने 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया।

- दुनिया भर में प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को प्रबंधित करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन - अनिवार्य रूप से एक वैश्विक संधि - बनाने के लिए एक अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) का गठन किया गया था।

वैश्विक प्लास्टिक संधि:

- 2022 में, 175 देशों ने 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्लास्टिक पर बढ़ती निर्भरता:

- प्लास्टिक उत्पादन 2000 में 234 मिलियन टन से बढ़कर 2019 में 460 मिलियन टन हो गया, तथा 2040 तक 700 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।

प्लास्टिक अपशिष्ट और पर्यावरण संकट:

- प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष लगते हैं, तथा वर्तमान में 10% से भी कम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा रहा है।

- प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, यह आँकड़ा 2050 तक 62% बढ़ सकता है।

- इस अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा नदियों और महासागरों में पहुँच जाता है, जहाँ यह हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स में विघटित हो जाता है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायन अंतःस्रावी विकार, कैंसर, मधुमेह, प्रजनन संबंधी समस्याएं और तंत्रिका-विकास संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं।

- समुद्री, मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की विभिन्न प्रजातियाँ प्लास्टिक प्रदूषण से काफी प्रभावित होती हैं।

जलवायु परिवर्तन में प्लास्टिक की भूमिका:

- प्लास्टिक उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

- 2020 में, प्लास्टिक वैश्विक उत्सर्जन के 3.6% के लिए जिम्मेदार था, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन से था, और यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो 2050 तक उत्सर्जन में 20% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का योगदान:

- भारत वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो 20% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन के बराबर है, तथा नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन से आगे है।

वार्ता की मेज पर क्या है?

- वार्ता का केन्द्र बिन्दु:

- चर्चा का उद्देश्य उत्पादन से लेकर निपटान तक पूरे जीवन चक्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना है।

- प्रस्तावित कार्यों में कुछ प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, बाइंडिंग रिसाइक्लिंग लक्ष्यों को लागू करना, तथा प्लास्टिक में रासायनिक योजकों को विनियमित करना शामिल है।

- 'न्यायसंगत परिवर्तन' पर विचार:

- वार्ता में प्लास्टिक उत्पादन में कमी और विशिष्ट उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से प्रभावित श्रमिकों और समुदायों के लिए उचित बदलाव सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया।

- राष्ट्रों के बीच भिन्न-भिन्न स्थितियाँ:

- कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश विभाजित हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक की उत्पादन सीमा के संबंध में:

- उत्पादन सीमा का विरोध: सऊदी अरब, ईरान, रूस और भारत सहित तेल और गैस से समृद्ध राष्ट्र सख्त उत्पादन सीमा का विरोध करते हैं, तथा उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन जैसी डाउनस्ट्रीम रणनीतियों को प्राथमिकता देते हैं।

- महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए समर्थन: रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ जैसे देश प्रदूषण में कमी लाने के लिए कड़े उपायों का समर्थन करते हैं, रवांडा ने 2025 के स्तर के आधार पर 2040 तक 40% की कमी लाने का प्रस्ताव रखा है।

- कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश विभाजित हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक की उत्पादन सीमा के संबंध में:

वैश्विक प्लास्टिक संधि पर भारत का रुख:

- भारत पॉलिमर उत्पादन पर प्रतिबंध का विरोध करता है, तथा तर्क देता है कि ऐसे उपाय UNEA 2022 प्रस्ताव के इच्छित लक्ष्यों से परे हैं।

- भारत संधि के मुख्य प्रावधानों में वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और तकनीकी सहायता को शामिल करने का आह्वान करता है।

- प्लास्टिक उत्पादन में हानिकारक रसायनों के संबंध में निर्णय वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा निर्देशित होने चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित होने चाहिए।

- यद्यपि भारत ने 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, तथापि उसने इस बात पर बल दिया है कि संधि में निर्धारित कोई भी चरणबद्ध समाप्ति व्यावहारिक और संदर्भ-संचालित होनी चाहिए।

- भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम (2021) भी लागू किया है, जो एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाता है।

सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र:

- भारत प्रभावी एवं सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं, वित्तीय जरूरतों और विश्वसनीय वित्तपोषण का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र की आवश्यकता पर बल देता है।

जीएस2/शासन

एकल बालिका के लिए सीबीएसई मेरिट छात्रवृत्ति योजना

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक घोषणा में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन खोल दिए हैं।

योजना का उद्देश्य:

- यह योजना उन प्रतिभाशाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हैं।

- पात्र अभ्यर्थियों को सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।

- यह पहल कक्षा 11 और 12 में उनकी शिक्षा जारी रखने को प्रोत्साहित करती है।

- यह बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में माता-पिता के योगदान को स्वीकार करता है तथा योग्य छात्राओं को प्रेरित करने का लक्ष्य रखता है।

- यह छात्रवृत्ति मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे छात्र अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें।

पात्रता मापदंड:

- आवेदक अपने माता-पिता की एकमात्र बालिका होनी चाहिए तथा भारत का नागरिक होना चाहिए।

- उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे।

- आवेदकों को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 11 या 12 में नामांकित होना चाहिए, तथा ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- एनआरआई उम्मीदवार भी पात्र हैं, बशर्ते उनकी ट्यूशन फीस 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति राशि:

- चयनित छात्रों को 500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी।

- यह छात्रवृत्ति अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है।

- भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

नवीकरण विकल्प:

- वर्तमान में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्र, यदि कक्षा 11 की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करते हैं तो वे कक्षा 12 के लिए इसे नवीनीकृत करा सकते हैं।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत पर ट्रम्प का प्रभाव

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने का संभावित प्रभाव दुनिया भर में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, यहाँ तक कि उनके आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करने से पहले भी। जैसे-जैसे उनका शपथ ग्रहण करीब आ रहा है, इस बारे में कई चिंताएँ हैं कि उनका प्रशासन वैश्विक गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर भारत के संबंध में।

पृष्ठभूमि:

- ट्रम्प के अभियान का नारा, 'अमेरिका को फिर से महान बनाओ', संभवतः वैश्विक स्थिरता और समृद्धि की कीमत पर अमेरिकी हितों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है।

ट्रम्प के मुख्य विचार

ट्रम्प, मर्केंटीलिस्ट और प्रभाव

- उच्च टैरिफ में विश्वास: ट्रम्प अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से चीन से होने वाले आयातों के विरुद्ध, उच्च टैरिफ लगाने का समर्थन करते हैं।

- अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: उच्च टैरिफ़ लागू होने से उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति हो सकती है। यह मुद्रास्फीति फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए उकसा सकती है, जिससे पिछली कटौतियों को उलट दिया जा सकता है।

- विकासशील देशों पर प्रभाव: उच्च ब्याज दरों के परिणामस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों से पूंजी पलायन हो सकता है, जिससे मजबूत डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्य कम हो सकता है।

- चीन की निर्यात रणनीति: अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, चीन अपने निर्यात को दूसरे देशों में पुनर्निर्देशित कर सकता है, जिससे डंपिंग प्रथाओं में वृद्धि होगी। भारत ने पहले ही चीनी उत्पादों पर पर्याप्त एंटी-डंपिंग शुल्क लागू कर दिया है।

- विश्व व्यापार में व्यवधान: अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लागू करने से अन्य देशों की ओर से जवाबी कार्रवाई भड़क सकती है, जिससे वैश्विक व्यापार नेटवर्क बाधित हो सकता है।

ट्रम्प, संरक्षणवादी

- औद्योगिक नीतियां: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर ट्रम्प का ध्यान भारत जैसे देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

- आव्रजन और निर्वासन: ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के शुरुआती सौ दिनों के भीतर दस लाख तक अवैध आप्रवासियों को निर्वासित करने का वचन दिया है, जिससे अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।

- वीज़ा विनियम: एच1बी वीज़ा विनियम कड़े हो सकते हैं, जो कुशल भारतीय श्रमिकों पर निर्भर अमेरिकी उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं।

ट्रम्प, जलवायु संशयवादी

- ऊर्जा नीति: ट्रम्प द्वारा फ्रैकिंग और ड्रिलिंग के समर्थक क्रिस राइट को ऊर्जा सचिव के रूप में नामित करना, जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलों से दूर जाने का संकेत हो सकता है।

- जलवायु परिवर्तन प्रयासों पर प्रभाव: जलवायु संकट से इनकार करने से COP समझौतों जैसे वैश्विक प्रयास कमजोर हो सकते हैं, जो इन प्रतिबद्धताओं के प्रति अधिक क्रमिक दृष्टिकोण के भारत के रुख के अनुरूप है।

- फार्मास्युटिकल उद्योग पर प्रभाव: फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रत्याशित विनियमन के कारण दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल की सामर्थ्य पर असर पड़ सकता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

गुरु तेग बहादुर

स्रोत : इंडिया टुडे

चर्चा में क्यों?

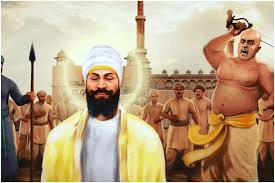

नौवें सिख गुरु द्वारा दिए गए बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है।

गुरु तेग बहादुर के बारे में:

- मूल नाम तेयाग मल, गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के दस गुरुओं में से नौवें थे।

- उनके पिता, गुरु हरगोबिंद साहिब, जो छठे सिख गुरु थे, ने उनका नाम बदलकर तेग बहादुर रख दिया।

- उन्होंने यह नाम युद्ध और तलवारबाजी में अपने असाधारण कौशल के कारण अर्जित किया।

- उन्हें "हिंद की चादर" अर्थात 'भारत की ढाल' के रूप में सम्मानित किया जाता है, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है।

कार्य:

- उन्होंने पंजाब में सतलुज नदी के पास शिवालिक पहाड़ियों के किनारे स्थित आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की, जो सिख इतिहास में महत्वपूर्ण बन गया।

- आनंदपुर साहिब में अंतिम दो सिख गुरुओं ने निवास किया था और यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी।

- धार्मिक दृष्टि से, उन्होंने ग्रंथ साहिब में 100 से अधिक काव्यात्मक भजनों का योगदान दिया, जिनमें ईश्वर का सार, मानवीय भावनाएं तथा गरिमा और सेवा के मूल्य जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

- एक राजनयिक के रूप में, उन्होंने राजा बिशन सिंह और राजा परनपाल के बीच विवादों में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे संघर्ष को रोका जा सका।

शहादत:

- गुरु तेग बहादुर को पहली बार 1665 में सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मुगल अधिकारियों ने हिरासत में लिया था।

- 1675 में औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उनका सिर काटकर हत्या कर दी गई।

- उनकी शहादत को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 2003 में स्थापित नानकशाही कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

लोथल का समुद्री विरासत परिसर

स्रोत: द प्रिंट

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के समुद्री इतिहास में लोथल के महत्व पर जोर दिया क्योंकि इसे दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह स्थल अब बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत विकसित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का घर है।

लोथल के समुद्री विरासत परिसर के बारे में:

- लोथल के बारे में तथ्य

- डॉकयार्ड साक्ष्य: आईआईटी गांधीनगर द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने लगभग 222 गुणा 37 मीटर आकार के एक डॉकयार्ड के अस्तित्व की पुष्टि की है।

- नदी परिवर्तन: हड़प्पा काल के दौरान साबरमती नदी लोथल के करीब बहती थी, लेकिन अब यह लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है।

- व्यापार मार्ग: प्राचीन व्यापार मार्ग अहमदाबाद, लोथल, नल सरोवर, छोटे रण और धोलावीरा को जोड़ता था।

- उपग्रह चित्र: हाल ही में उपग्रह से प्राप्त चित्रों से साबरमती नदी की प्राचीन धाराओं का पता चला है, जिससे व्यापार में लोथल की रणनीतिक स्थिति की पुष्टि होती है।

- व्यापारिक संबंध: ऐसा माना जाता है कि व्यापारी खम्भात की खाड़ी का उपयोग करते थे, रतनपुरा से सामग्री प्राप्त करते थे और उसे मेसोपोटामिया भेजते थे।

- ऐतिहासिक महत्व

- लोथल का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व हुआ था और यह मोतियों, रत्नों और आभूषणों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था।

- गुजराती में "लोथल" का अर्थ "मृतकों का टीला" होता है, जो मोहनजोदड़ो के नाम से मिलता-जुलता है।

- इस स्थल की खोज पुरातत्ववेत्ता एस.आर. राव ने की थी, जिन्होंने 1955 से 1960 तक खुदाई की थी।

- लोथल को विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी माना जाता है तथा इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन समुद्री गतिविधियों से है।

- 2014 में लोथल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, जो इस प्राचीन सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है।

- वर्तमान परिसर की विशेषताएं

- स्थान: यह भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है।

- उद्देश्य: इस परिसर का उद्देश्य भारत के 5,000 वर्ष पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करना है, जिसमें लोथल के प्रथम डॉकयार्ड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- विकासकर्ता: इस परियोजना का विकास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है।

- घटक: इस परिसर में प्रदर्शनी हॉल, एक समुद्री पार्क, एक एम्फीथिएटर और आगंतुकों के अनुभव और सीखने को बढ़ाने के लिए शैक्षिक स्थान हैं।

|

3127 docs|1043 tests

|