UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 18th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मिरगी

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत में हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है ताकि इस बीमारी, इससे जुड़ी समस्याओं और शीघ्र निदान और उपचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

मिर्गी के बारे में:

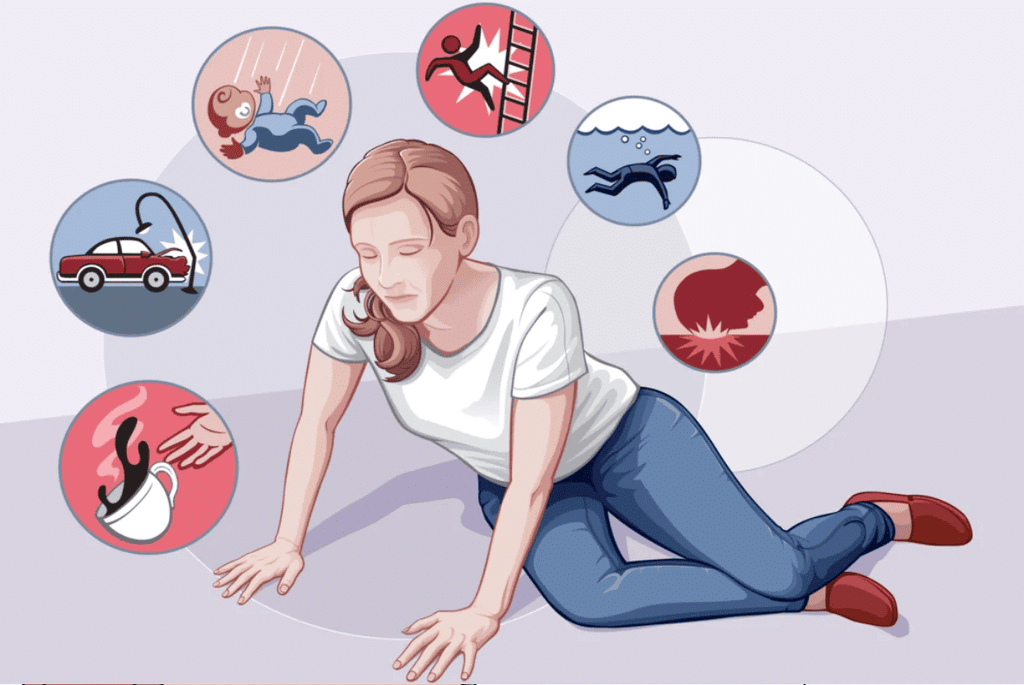

- मिर्गी , जिसे दौरा विकार भी कहा जाता है, एक दीर्घकालिक मस्तिष्क स्थिति है जहां तंत्रिका कोशिकाएं सही ढंग से संकेत नहीं भेजती हैं, जिसके कारण बार-बार दौरे पड़ते हैं ।

- दौरे के दौरान , कई न्यूरॉन्स एक साथ और सामान्य से कहीं अधिक तेजी से संकेत भेजते हैं।

- अतिरिक्त विद्युत गतिविधि के इस विस्फोट के परिणामस्वरूप अनैच्छिक गतिविधियां, संवेदनाएं, भावनाएं और व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं।

- सामान्य तंत्रिका कोशिका कार्य में व्यवधान के कारण जागरूकता की हानि हो सकती है।

- कुछ व्यक्ति दौरे के तुरंत बाद ठीक हो जाते हैं, जबकि अन्य को सामान्य होने में कुछ मिनट या घंटे भी लग सकते हैं।

- कारण :

- मिर्गी के कई संभावित कारण हैं, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले लगभग आधे लोगों को यह पता नहीं होता कि उनकी बीमारी का कारण क्या है।

- कुछ मामलों में, मिर्गी स्पष्ट रूप से आनुवांशिकी , मस्तिष्क विकास संबंधी समस्याओं, संक्रमण, दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों (टीबीआई), स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर या अन्य पहचान योग्य मुद्दों से जुड़ी होती है।

- दौरे के लक्षण बहुत भिन्न हो सकते हैं:

- कुछ व्यक्ति दौरे के दौरान होश खो सकते हैं, जबकि अन्य होश में रहते हैं।

- दौरे के दौरान कुछ लोग कुछ सेकंड तक शून्य भाव से देखते रहते हैं।

- अन्य लोगों को ऐंठन हो सकती है, जिसमें उनकी भुजाओं या पैरों में बार-बार झटके आते हैं।

- एक दौरा पड़ने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को मिर्गी है। मिर्गी का निदान तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे के अंतराल पर कम से कम दो अकारण दौरे पड़ते हैं।

- मिर्गी किसी को भी हो सकती है; यह सभी जातियों, जातीय पृष्ठभूमियों और आयु वर्गों के पुरुषों और महिलाओं को प्रभावित करती है।

- विश्व भर में लगभग 50 मिलियन लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जिससे यह सबसे व्यापक तंत्रिका संबंधी विकारों में से एक बन गया है।

- इलाज :

- दवाएं या, कुछ मामलों में, सर्जरी से मिर्गी से पीड़ित अधिकांश व्यक्तियों के दौरे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

- कुछ लोगों को जीवन भर उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि अन्य लोगों के दौरे बंद हो सकते हैं।

- मिर्गी से पीड़ित कुछ बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ यह स्थिति ठीक हो सकती है।

जीएस 1/भूगोल

मध्यरात्रि क्षेत्र

स्रोत: एनडीटीवी

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में समुद्र के मध्यरात्रि क्षेत्र में बाथीदेवियस कॉडैक्टाइलस नामक एक चमकते हुए "रहस्यमयी मोलस्क" की खोज की है।

मिडनाइट ज़ोन के बारे में:

महासागरीय जल स्तंभ के क्षेत्र

- सूर्य प्रकाश क्षेत्र (एपि-पेलजिक) . यह सबसे ऊपरी परत है जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश और गर्मी की उपलब्धता के कारण यह समुद्री जीवन से समृद्ध है।

- गोधूलि क्षेत्र (मेसो-पेलजिक) . इस क्षेत्र में, प्रकाश फीका पड़ने लगता है, और तापमान गिर जाता है। यह विभिन्न प्रजातियों का घर है जो कम रोशनी की स्थिति में खुद को ढाल सकती हैं।

- मिडनाइट ज़ोन (बाथिपेलजिक) . इसे बाथिपेलजिक ज़ोन के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र की विशेषता पूर्ण अंधकार है क्योंकि कोई भी प्रकाश इतनी गहराई तक नहीं पहुँच पाता है। यह लगभग 1,000 मीटर से 4,000 मीटर (लगभग 3,300 से 13,100 फ़ीट) तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र समुद्र के पानी का 70% हिस्सा बनाता है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा आवास है। यहाँ का तापमान लगभग 4° सेल्सियस (39° फ़ारेनहाइट) है, और दबाव 100 से 400 वायुमंडल तक है। इस क्षेत्र के जीवों ने ठंड और उच्च दबाव के अनुकूल खुद को ढाल लिया है, जिसमें बायोलुमिनेसेंस, उन्नत दृश्य और श्रवण प्रणाली और चरम स्थितियों का सामना करने की क्षमता जैसी विशेषताएं हैं।

- एबिसल ज़ोन (एबिसोपेलजिक) . इस ज़ोन में गहरे क्षेत्रों में समुद्र तल शामिल है। यह अंधेरे और दबाव के मामले में मध्यरात्रि क्षेत्र के समान है, लेकिन इसकी विशेषता विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं।

- हडल ज़ोन (खाइयाँ) . यह ज़ोन समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों को शामिल करता है, जिसमें खाइयाँ भी शामिल हैं। यह अत्यधिक दबाव और अनोखे पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा चिह्नित है।

पानी में प्रकाश का प्रवेश

- जैसे ही सूर्य का प्रकाश पानी से होकर गुजरता है, यह जल्दी से अवशोषित हो जाता है। लाल, नारंगी और पीले रंग की तरंगदैर्ध्य पहले अवशोषित होती हैं, यही वजह है कि गहरे समुद्र का पानी चमकीला नीला दिखाई देता है। हालाँकि, जैसे-जैसे प्रकाश पानी में गहराई तक जाता है, ये तरंगदैर्ध्य भी गायब हो जाते हैं।

- लगभग 1,000 मीटर (लगभग 3,300 फीट) की गहराई पर, सबसे मंद प्रकाश भी गायब हो जाता है, जिससे गहरे समुद्र का पानी निरंतर अंधेरे में रहता है।

मध्यरात्रि क्षेत्र (बाथिपेलजिक क्षेत्र)

- मध्य रात्रि क्षेत्र लगभग 1,000 मीटर से 4,000 मीटर (लगभग 3,300 से 13,100 फीट) गहराई तक फैला हुआ है, जो अक्सर समुद्र तल तक पहुंचता है।

- यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा आवास क्षेत्र है, जो समस्त समुद्री जल का 70% भाग बनाता है।

- इसकी विशेषता लगभग 4° सेल्सियस (39° फारेनहाइट) का स्थिर तापमान और अत्यधिक हाइड्रोस्टेटिक दबाव है, जो गहराई के साथ बदलता रहता है।

- इस क्षेत्र में दबाव 100 से 400 वायुमंडल तक होता है।

- मध्य रात्रि क्षेत्र के जीवों में इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं, जैसे:

- अंधेरे में देखने के लिए अच्छी तरह से विकसित दृश्य प्रणालियाँ

- शिकार या साथी को आकर्षित करने के लिए जैवप्रकाशिकी

- आस-पास के अन्य जानवरों की आवाज़ सुनने के लिए अच्छी तरह से विकसित श्रवण प्रणालियाँ

बाथिदेवियस कॉडैक्टाइलस की खोज

- नई मोलस्क प्रजाति: बाथीदेवियस कॉडैक्टाइलस हाल ही में खोजी गई मोलस्क प्रजाति है, जो समुद्र के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है।

- अनोखा समुद्री स्लग: समुद्री स्लग के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, यह समुद्री जानवर वैज्ञानिकों द्वारा पहले ज्ञात किसी भी अन्य समुद्री स्लग से भिन्न है।

- बायोल्यूमिनसेंट स्विमिंग सी स्लग: बाथीडेवियस एक तैरने वाला समुद्री स्लग है जो बायोल्यूमिनसेंस से चमकता है। इसकी एक चप्पू जैसी पूंछ और एक बड़ा जिलेटिनस हुड होता है। यह प्रजाति गहरे समुद्र में रहने वाला पहला समुद्री स्लग है।

- निवास स्थान: आम तौर पर, समुद्री स्लग समुद्र तल या तटीय क्षेत्रों जैसे ज्वारीय पूल में रहते हैं। केवल कुछ प्रजातियाँ सतह के पास खुले पानी में रहने के लिए जानी जाती हैं। हालाँकि, बाथिदेवियस गहरे समुद्र में पनपता है।

- गति: बाथीदेवियस अपने शरीर को मोड़कर या धाराओं के साथ बहकर जल स्तंभ में ऊपर-नीचे चलता है।

- प्रजनन प्रणाली: बाथीदेवियस एक उभयलिंगी प्राणी है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के तट से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में:

- यह मिसाइल सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है।

- इसे हैदराबाद स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न अन्य डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या हैं?

- हाइपरसोनिक की परिभाषा: हाइपरसोनिक से तात्पर्य उस गति से है जो ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना अधिक होती है, जिसे मैक-5 के नाम से जाना जाता है।

- गतिशीलता: हाइपरसोनिक मिसाइलें अत्यधिक गतिशील होती हैं, जो उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग करती है जो पूर्वनिर्धारित पथ का अनुसरण करती हैं।

- हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें: ये मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती हैं। वे कम ऊंचाई पर संचालित होती हैं और उन्नत गतिशीलता रखती हैं।

- हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों के प्रकार:

- हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGV): इन्हें रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है और ये लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।

- हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें (HCM): अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद इन्हें हवा में सांस लेने वाले उच्च गति वाले इंजन, जिन्हें स्क्रैमजेट के रूप में जाना जाता है, द्वारा संचालित किया जाता है।

हाइपरसोनिक मिसाइलों के लाभ

- हाइपरसोनिक हथियार दूरस्थ, सुरक्षित, या समय के प्रति संवेदनशील खतरों, जैसे मोबाइल मिसाइल लांचर, के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक और लंबी दूरी के हमले के विकल्प प्रदान करते हैं, विशेषकर तब जब अन्य बल अनुपलब्ध हों या पहुंच अस्वीकृत हो।

- पारंपरिक हाइपरसोनिक हथियार लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से गतिज ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, जो गति से प्राप्त ऊर्जा है। इसमें बिना कठोर लक्ष्य और यहां तक कि भूमिगत सुविधाएं भी शामिल हैं।

- ये हथियार बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे इन्हें कुछ सतह-आधारित सेंसरों, जैसे विशिष्ट रडार प्रणालियों द्वारा लंबी दूरी पर ट्रैक करना संभवतः अधिक कठिन हो जाता है।

- वैश्विक विकास: माना जाता है कि रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में अग्रणी हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत हाइपरसोनिक हथियारों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है।

जीएस3/पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

यह वन्य जीव अभ्यारण्य है

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

संपूर्ण नुगु वन्यजीव अभयारण्य को बांदीपुर बाघ रिजर्व के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

के बारे में

- स्थान: नुगु वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के एचडी कोटे तालुका में स्थित है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है।

- भूगोल: अभयारण्य के पश्चिमी भाग में नुगु बांध का बैकवाटर है। यह दक्षिण-पश्चिम में अलगांची राज्य वन के साथ सीमा साझा करता है, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। नुगु बांध कावेरी नदी की एक सहायक नदी नुगु नदी पर बनाया गया है। यह अभयारण्य नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक अभिन्न अंग है।

- वर्षा: इस क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है, तथा औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 मिमी होती है।

- वनस्पति: अभयारण्य के जंगलों में दक्षिणी मिश्रित पर्णपाती वृक्ष और शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ हैं।

- वनस्पति: इस क्षेत्र में पाई जाने वाली उल्लेखनीय वृक्ष प्रजातियों में डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, कैलोफिलम टोमेंटोसम और होपिया पार्विफ्लोरा शामिल हैं।

- जीव-जंतु: नुगु वन्यजीव अभयारण्य विविध प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें शामिल हैं:

- स्तनधारी: हाथी, बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, धारीदार लकड़बग्घा, भालू, गौर, सांभर, चीतल और चार सींग वाले मृग।

- नदीय प्रजातियां: यह अभयारण्य महत्वपूर्ण नदीय वन्यजीव प्रजातियों जैसे चिकने-लेपित ऊदबिलाव और दलदली मगरमच्छ का भी घर है, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता को उजागर करते हैं।

जीएस1/भूगोल

मृत सागर के बारे में मुख्य तथ्य

स्रोत: वर्ल्ड विज़न

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने मृत सागर के तल पर मीटर-ऊँची चिमनियाँ खोजी हैं, जो अत्यधिक उच्च नमक सामग्री वाले भूजल से खनिजों के स्वतः क्रिस्टलीकरण से बनी हैं, जो झील के तल से ऊपर बह रही हैं।

मृत सागर के बारे में

- मृत सागर, जिसे अक्सर खारा सागर कहा जाता है, दक्षिण-पश्चिमी एशिया में स्थित एक अत्यधिक खारी झील है, जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजरायल से लगती है।

- मृत सागर का पूर्वी तट जॉर्डन में है, जबकि पश्चिमी तट इजरायल और वेस्ट बैंक के बीच विभाजित है। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग इजरायल का है, जबकि उत्तरी भाग वेस्ट बैंक में है, जिस पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों का दावा है।

- भौगोलिक दृष्टि से मृत सागर भूमध्य सागर के पूर्व में और गैलिली सागर के दक्षिण में स्थित है। यह समुद्र तल से 430.5 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे निचला स्थलीय बिंदु बनाता है।

- यह झील लगभग 605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर तथा चौड़ाई 15 किलोमीटर है।

खारापन

- मृत सागर अपनी अत्यधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध है, जो सामान्य समुद्री जल से लगभग दस गुना अधिक है, जिसका लवणता स्तर 34.2% है। यह इसे दुनिया का चौथा सबसे खारा जल निकाय बनाता है, जो केवल अंटार्कटिका के डॉन जुआन तालाब और वांडा झील और जिबूती की असाल झील से आगे है।

- मृत सागर में केवल एक मुख्य प्रवेश द्वार है, जॉर्डन नदी, और इसका कोई निकास नहीं है। पानी मुख्य रूप से वाष्पीकरण के माध्यम से खो जाता है, जो इसकी उच्च लवणता में योगदान देता है। अत्यधिक नमक सांद्रता, कठोर जलवायु के साथ, ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ कुछ शैवाल और सूक्ष्मजीवों को छोड़कर अधिकांश जीवन रूप जीवित नहीं रह सकते।

- मृत सागर के पानी का घनत्व लगभग 1.240 किग्रा/लीटर है, जो लोगों को इसकी सतह पर आसानी से तैरने की अनुमति देता है, जिससे तैराकी एक अनूठा अनुभव बन जाता है।

जीएस1/भूगोल

विलिंगडन द्वीप

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

विलिंग्डन द्वीप, जो कभी बंदरगाह से संबंधित गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, के पुनरुद्धार का मुद्दा ट्रेड यूनियन मंचों पर चर्चाओं में केन्द्रीय स्थान पर आ गया है, तथा इसके वाणिज्यिक परिचालन को पुनः आरंभ करने के लिए ठोस उपायों की मांग की जा रही है।

विलिंगडन द्वीप के बारे में

- विलिंग्डन द्वीप केरल के कोच्चि क्षेत्र में एक मनोरम स्थान है।

- यह एक मानव निर्मित द्वीप है जिसका नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया है, जो भारत के ब्रिटिश वायसराय थे।

- यह द्वीप भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा द्वीप है।

- विलिंगडन द्वीप में कोच्चि नौसेना बेस, केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान और कोच्चि बंदरगाह जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं स्थित हैं।

- यह द्वीप वेंडुरुथी पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।

लॉर्ड विलिंगडन (1931 - 1936) कौन थे?

- लॉर्ड विलिंगडन भारत के 22वें वायसराय और गवर्नर-जनरल थे।

- उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं, जिनमें 1935 में भारत सरकार अधिनियम का लागू होना भी शामिल था।

- 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधीजी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।

- 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार पेश किया और पिछड़े वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ।

- 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा क्योंकि गांधीजी और कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुए।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्या रियाद शिखर सम्मेलन का गाजा युद्ध पर असर पड़ेगा?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सऊदी अरब ने हाल ही में अरब और इस्लामी नेताओं के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें व्यापक फिलिस्तीन मुद्दे पर चर्चा करते हुए गाजा और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का आग्रह किया गया।

गाजा संघर्ष पर रियाद शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- इजरायली कार्रवाई की निंदा: अरब और इस्लामी देशों के नेताओं ने गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की और इसे "चौंकाने वाला और भयानक अपराध" बताया, जिसमें नरसंहार और जातीय सफाई के आरोप भी शामिल हैं।

- जांच की मांग: उन्होंने इजरायल द्वारा किए गए इन कथित अपराधों की जांच के लिए एक “स्वतंत्र, विश्वसनीय” अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की मांग की।

- फिलिस्तीनी राज्य के लिए समर्थन: शिखर सम्मेलन में इजरायली कब्जे को समाप्त करने के उपायों पर जोर दिया गया तथा 4 जून 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम (अल-कुद्स) हो, जो द्वि-राज्य समाधान और 2002 की अरब शांति पहल के अनुरूप हो।

क्षेत्रीय राजनीति में बदलती गतिशीलता

- सामान्यीकरण से बदलाव: शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां अरब राष्ट्र, जो पहले इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े थे (जैसा कि अब्राहम समझौते में देखा गया था), अब शांति के लिए एक शर्त के रूप में फिलिस्तीनी मुद्दे को संबोधित करने के महत्व पर फिर से जोर दे रहे हैं।

- सामूहिक अरब रुख: इस सम्मेलन में इजरायल की कार्रवाइयों के जवाब में अरब नेताओं के बीच एकजुटता प्रदर्शित हुई, जो सामूहिक आक्रोश और इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों के लिए फिलिस्तीनी अधिकारों को दरकिनार करने के बजाय उनके समर्थन की ओर रणनीतिक झुकाव को दर्शाता है।

- सऊदी-इज़राइल संबंधों पर प्रभाव: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा इज़राइल की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा, इज़राइल के साथ संभावित सामान्यीकरण वार्ता में गिरावट का संकेत देती है, क्योंकि अब कोई भी भविष्य का समझौता स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी प्रश्न के समाधान से जुड़ा हुआ है।

अरब जगत के युद्ध में शामिल होने की संभावना

- सैन्य कार्रवाई की संभावना नहीं: बढ़ते तनाव और तीखी बयानबाजी के बावजूद, यह बहुत कम संभावना है कि कोई भी अरब देश इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। ऐतिहासिक मिसालें बताती हैं कि अरब देशों ने इजरायल की कार्रवाइयों की निंदा की है, लेकिन वे 1973 से सीधे सैन्य टकराव से बचते रहे हैं।

- कूटनीतिक समाधान पर ध्यान: अरब देशों के बीच वर्तमान भावना सैन्य हस्तक्षेप के बजाय कूटनीतिक समाधान की ओर झुकी हुई है, विशेष रूप से इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उनके पिछले कदमों को देखते हुए।

- सामरिक पुनर्संरेखण: हाल के घटनाक्रम पश्चिम एशिया के सामरिक परिदृश्य में एक सूक्ष्म पुनर्संरेखण का संकेत देते हैं, जहां अरब राज्य प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता की तुलना में आंतरिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दे सकते हैं, भले ही वे फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हों।

गाजा संघर्ष के समाधान में भारत की भूमिका

- मध्यस्थता और वार्ता सुविधा: भारत अरब देशों और इजराइल के साथ अपने मजबूत संबंधों का लाभ उठाकर तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है, वार्ता को सुविधाजनक बना सकता है और संघर्षरत पक्षों के बीच शांतिपूर्ण वार्ता को बढ़ावा दे सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय पहलों के लिए समर्थन: भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्वि-राज्य समाधान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की वकालत कर सकता है, जो कि इजरायल के साथ-साथ एक स्थायी, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित हो।

आगे बढ़ने का रास्ता

- कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करना: अरब देशों को फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाने के लिए इजरायल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने, संवाद को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- फिलिस्तीनी एकता का समर्थन करें: अरब देशों को फिलिस्तीनी नेतृत्व के भीतर एकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि एक सुसंगत राजनीतिक मोर्चा पेश किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य के दर्जे के लिए उनके मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सके।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

Operation Sagar Manthan

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हाजी सलीम, जिसे “ड्रग्स का भगवान” भी कहा जाता है, के व्यापक ड्रग साम्राज्य को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सागर मंथन शुरू किया है।

About Operation Sagar Manthan

| विवरण | |

| ऑपरेशन के बारे में | • हाजी सलीम के नेतृत्व वाले ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पहल । • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में शुरू किया गया । • नार्को-आतंकवाद से जुड़े सलीम के सिंडिकेट पर व्यापक कार्रवाई । |

| लक्ष्य और उद्देश्य | • आपूर्ति लाइनों को तोड़ना, नशीले पदार्थों को जब्त करना और आतंकवादियों को गिरफ्तार करना। • सीमा पार आतंकवाद के लिए वित्तपोषण को बाधित करना । • सिंडिकेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले दूरदराज के तटीय क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत करना । • पाकिस्तान की आईएसआई जैसी संस्थाओं से मिलने वाली सहायता का मुकाबला करना और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ संबंधों को बाधित करना । |

| लक्ष्य | • हिंद महासागर क्षेत्र में कार्टेल के प्रभाव को कम करना । • क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नार्को-आतंकवाद को कम करना । • भविष्य के नेटवर्क को रोकने के लिए समुद्री सुरक्षा में सुधार करना। |

सरकार मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल क्यों कसती है?

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा: नशीली दवाओं की तस्करी से लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और बीमारियाँ होती हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर बहुत दबाव पड़ता है और समाज की भलाई को नुकसान पहुँचता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता: यह संगठित अपराध, आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देता है। इससे समुदायों में अस्थिरता पैदा होती है, शासन व्यवस्था कमज़ोर होती है और कानून-व्यवस्था बाधित होती है।

जीएस3/पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

समाचार में प्रजातियाँ: कलिंगा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

पश्चिमी घाट का किंग कोबरा, जिसे आमतौर पर 'कलिंग सर्पा' कहा जाता है, जल्द ही वैज्ञानिक समुदाय में ओफियोफैगस कलिंगा के रूप में पहचाना जाएगा।

कलिंगा (ओफियोफैगस कलिंगा) के बारे में

| विवरण | |

| भौगोलिक स्थिति | • यह भारत के कर्नाटक के पश्चिमी घाट का मूल निवासी है , तथा पश्चिमी घाट के निकटवर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ है। • यह घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और पहाड़ी इलाकों को पसंद करता है । |

| भौतिक विशेषताऐं | • 10-12 फीट तक बढ़ सकता है । • मांसाहारी, साँप, छोटे स्तनधारी और छिपकलियाँ खाते हैं । • शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक विष जो एक ही बार में कई मनुष्यों या एक हाथी को मार सकता है। |

| विशिष्टता | • प्रादेशिक व्यवहार और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। • मादाएं 4 फीट x 3 फीट के घोंसले बनाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं, जिसमें प्रति क्लच 23-43 अंडे होते हैं। |

| संरक्षण की स्थिति | • आवास विखंडन , मानव-पशु संघर्ष और विशिष्ट एंटी-वेनम की अनुपस्थिति के कारण जोखिम में । IUCN स्थिति: संवेदनशील WPA, 1972: अनुसूची II (अनुसूची I की तुलना में कम प्रतिबंधों के साथ संरक्षण प्रदान किया गया) |

|

3127 docs|1043 tests

|