NCERT सारांश: वायुमंडल की संरचना और रचना | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

वातावरण विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है। इसमें मानवों और जानवरों के लिए जीवनदायिनी गैसें जैसे ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। हवा पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न हिस्सा है और वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99 प्रतिशत पृथ्वी की सतह से 32 किमी की ऊँचाई तक सीमित है। हवा रंगहीन और गंधहीन होती है, और इसे केवल तब महसूस किया जा सकता है जब यह हवा के रूप में चलती है।

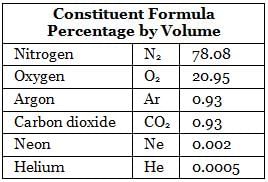

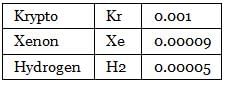

वातावरण की संरचना वातावरण गैसों, जल वाष्प और धूल कणों से बना है। तालिका में वायुमंडल के निचले हिस्से में हवा में विभिन्न गैसों का विवरण दिया गया है। उच्चतम स्तरों पर गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है, इस तरह से कि 120 किमी की ऊँचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाएगी। इसी तरह, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प केवल पृथ्वी की सतह से 90 किमी तक ही पाए जाते हैं।

गैसें: कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह आने वाली सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन outgoing पृथ्वी की विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह पृथ्वी की विकिरण का एक हिस्सा अवशोषित करती है और इसके कुछ हिस्से को पृथ्वी की सतह की ओर वापस परावर्तित करती है। यह ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। अन्य गैसों की मात्रा स्थिर है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण। इससे हवा का तापमान भी बढ़ा है। ओज़ोन वातावरण का एक और महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किमी के बीच पाया जाता है और यह एक फ़िल्टर के रूप में कार्य करता है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोकता है।

जल वाष्प: जल वाष्प वातावरण में एक परिवर्तनीय गैस है, जो ऊँचाई के साथ कम होती है। गर्म और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यह वायु के चार प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि सूखे और ठंडे रेगिस्तानी और ध्रुवीय क्षेत्रों में यह वायु का एक प्रतिशत से भी कम हो सकता है। जल वाष्प भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। यह सूर्य से आने वाली विकिरण के कुछ हिस्सों को अवशोषित करता है और पृथ्वी की विकिरणित गर्मी को बनाए रखता है। इस प्रकार, यह एक कंबल की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी 'बहुत ठंडी' या 'बहुत गर्म' नहीं होती। जल वाष्प हवा में स्थिरता और अस्थिरता में भी योगदान करता है।

धूल के कण: वातावरण में छोटे ठोस कणों को रखने की पर्याप्त क्षमता होती है, जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं और इनमें समुद्री नमक, बारीक मिट्टी, धुआं, राख, पराग, धूल और उल्काओं के विघटित कण शामिल हैं। धूल के कण आमतौर पर वातावरण की निचली परतों में केंद्रित होते हैं; फिर भी, संवहन वायु धाराएँ उन्हें ऊँचाइयों तक ले जा सकती हैं। उप-उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की उच्चतम सांद्रता पाई जाती है, जो कि सूखी हवाओं के कारण होती है, जबकि विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में। धूल और नमक के कण हाइड्रोस्कोपिक नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर बादल बनाता है।

वातावरण की संरचना: वातावरण विभिन्न परतों में विभाजित होता है, जिनकी घनत्व और तापमान में भिन्नता होती है। घनत्व पृथ्वी की सतह के निकट सबसे अधिक होता है और ऊँचाई बढ़ने के साथ घटता है। वातावरण का स्तंभ तापमान की स्थिति के आधार पर पांच विभिन्न परतों में विभाजित होता है। ये हैं: ट्रॉपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ट्रॉपोस्फीयर वातावरण की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊँचाई 13 किमी है और यह ध्रुवों के निकट लगभग 8 किमी और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किमी तक फैली हुई है। ट्रॉपोस्फीयर की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है क्योंकि गर्मी मजबूत संवहन धाराओं द्वारा ऊँचाई तक पहुँचाई जाती है। इस परत में धूल के कण और जल वाष्प मौजूद होते हैं। जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन इसी परत में होते हैं। इस परत में तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊँचाई पर 1°C की दर से घटता है। यह सभी जैविक गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है।

ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का क्षेत्र ट्रोपोपॉज़ के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोपॉज़ पर वायु का तापमान भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग -80°C और ध्रुवों के ऊपर लगभग -45°C होता है। यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसलिए इसे ट्रोपोपॉज़ कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोपॉज़ के ऊपर स्थित है और इसकी ऊँचाई 50 किमी तक फैली हुई है। स्ट्रेटोस्फियर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओज़ोन परत मौजूद होती है। यह परत पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन को तीव्र, हानिकारक ऊर्जा के रूप से बचाती है।

मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर स्थित है, जो 80 किमी की ऊँचाई तक फैली हुई है। इस परत में, एक बार फिर से, ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है और 80 किमी की ऊँचाई पर यह -100°C तक पहुँच जाती है। मेसोस्फियर की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज़ कहा जाता है। आयनोस्फियर मेसोपॉज़ के ऊपर 80 से 400 किमी के बीच स्थित है। इसमें विद्युत चार्ज वाले कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, और इसलिए इसे आयनोस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती हैं। यहाँ तापमान ऊँचाई के साथ बढ़ने लगता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो आयनोस्फियर के ऊपर है, उसे एक्सोस्फियर कहा जाता है। यह सबसे ऊँची परत है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस परत में जो सामग्री होती है, वे अत्यंत विरल होती हैं, और यह धीरे-धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। हालांकि वायुमंडल की सभी परतें हम पर प्रभाव डालती हैं, भूगोलवेत्ताओं को वायुमंडल की पहले दो परतों में अधिक रुचि होती है।

वायुमंडल में पानी वायु में जलवाष्प होता है। यह वायुमंडल के वॉल्यूम का शून्य से चार प्रतिशत तक भिन्न होता है और मौसम की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल में पानी तीन रूपों में उपस्थित है - गैसीय, तरल और ठोस। वायुमंडल में नमी जल निकायों से वाष्पीकरण और पौधों से ट्रांसपिरेशन के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार, वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का निरंतर आदान-प्रदान होता रहता है, जो वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन, संकुचन और वर्षा की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है।

वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। इसे विभिन्न तरीकों से मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को अवश्य आर्द्रता कहा जाता है। यह वायु के प्रति इकाई वॉल्यूम में जलवाष्प का वजन है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पूरी तरह से इसके तापमान पर निर्भर करती है। अवश्य आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। किसी दिए गए तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित नमी का प्रतिशत, इसकी पूर्ण क्षमता की तुलना में, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। वायु के तापमान में परिवर्तन के साथ, नमी को बनाए रखने की क्षमता भी बढ़ती या घटती है और सापेक्ष आर्द्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। यह महासागरों पर अधिक होती है और महाद्वीपों पर कम।

जिस वायु में दिए गए तापमान पर नमी की पूरी क्षमता होती है, उसे संतृप्त कहा जाता है। इसका अर्थ है कि दिए गए तापमान पर वायु उस अवस्था में किसी अतिरिक्त मात्रा में नमी को धारण करने में असमर्थ होती है। जिस तापमान पर किसी दिए गए वायु के नमूने में संतृप्ति होती है, उसे ओस बिंदु कहा जाता है।

वाष्पीकरण और संघनन

वातावरण में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण और संघनन के कारण क्रमशः जोड़ी या घटाई जाती है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप होता है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकरण करना शुरू करता है, उसे वाष्पीकरण की छिपी गर्मी कहा जाता है। तापमान में वृद्धि जल के अवशोषण और संरक्षण की क्षमता को बढ़ाती है। इसी प्रकार, यदि नमी की मात्रा कम है, तो हवा में नमी को अवशोषित और बनाए रखने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत से बदल देती है। इसलिए, हवा की गति जितनी अधिक होगी, वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा।

जल वाष्प का जल में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। संघनन का कारण ताप का नुकसान होता है। जब नम हवा को ठंडा किया जाता है, तो यह एक स्तर तक पहुँच सकती है जब इसकी जल वाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब, अतिरिक्त जल वाष्प तरल रूप में संघनित हो जाती है। यदि यह सीधे ठोस रूप में संघनित होती है, तो इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। मुक्त हवा में, संघनन बहुत छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के परिणामस्वरूप होता है, जिन्हें हिग्रोस्कोपिक संघनन नाभिक कहा जाता है। धूल, धुआँ और महासागर से नमक के कण विशेष रूप से अच्छे नाभिक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन तब भी होता है जब नम हवा किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है और यह तब भी हो सकता है जब तापमान ओस बिंदु के करीब होता है। इसलिए, संघनन ठंडक की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन पर हवा की मात्रा, तापमान, दबाव और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|