साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (8 से 14 सितंबर 2022) - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

| Table of contents |

|

| आचार्य विनोबा भावे |

|

| विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 |

|

| हिंदी दिवस |

|

| जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना |

|

| एक जल दृष्टिकोण |

|

आचार्य विनोबा भावे

संदर्भ:

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

आचार्य विनोबा भावे के बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है?

जन्म:

- विनायक नरहरि भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को बॉम्बे प्रेसीडेंसी (महाराष्ट्र) के गागोडे में हुआ था।

- हे वास् थे एल्डेस्ट सों ऑफ़ नरहरि शम्भू रओ एंड रुक्मिणी देवी.

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

- आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसा कार्यकर्ता, स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे।

- महात्मा गांधी के एक उत्साही अनुयायी होने के नाते, विनोबा ने अहिंसा और समानता के अपने सिद्धांतों को बरकरार रखा।

- उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और उनके अधिकारों के लिए खड़े हुए।

पुरस्कार और मान्यता:

- विनोबा 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे।

- उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न (भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से भी सम्मानित किया गया था।

गांधी के साथ जुड़ाव:

- विनोबा ने 7 जून 1916 को गांधी से मुलाकात की और आश्रम में निवास किया।

- गांधी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित तपस्या के जीवन की ओर अग्रसर किया।

- आश्रम के एक अन्य सदस्य मामा फड़के ने उन्हें विनोबा (एक पारंपरिक मराठी विशेषण जो महान सम्मान का प्रतीक है) नाम दिया था।

- 8 अप्रैल 1921 को, विनोबा गांधी के निर्देशों के तहत वर्धा में एक गांधी-आश्रम का प्रभार लेने के लिए वर्धा गए।

- वर्धा में अपने प्रवास के दौरान, भावे ने मराठी में एक मासिक 'महाराष्ट्र धर्म' भी निकाला, जिसमें उपनिषदों पर उनके निबंध शामिल थे।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- उन्होंने असहयोग के कार्यक्रमों और विशेष रूप से विदेशी आयात के बजाय स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के आह्वान में भाग लिया।

- उन्होंने खादी का मंथन करने वाला चरखा उठाया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ।

- 1932 में, विनोबा को छह महीने के लिए धूलिया के लिए जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था।

- कारावास के दौरान, उन्होंने साथी कैदियों को 'भगवद गीता' के विभिन्न विषयों को मराठी में समझाया।

- धूलिया जेल में उनके द्वारा गीता पर दिए गए सभी व्याख्यानों को एकत्र किया गया और बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।

- गांधी द्वारा उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही (सामूहिक कार्रवाई के बजाय सत्य के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति) के रूप में भी चुना गया था।

- उन्होंने 1940 के दशक में ब्रिटिश शासन के अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए पांच साल की जेल की सजा दी।

- उन्हें सम्मानित उपाधि "आचार्य" (शिक्षक) दी गई थी।

सामाजिक कार्य में भूमिका:

- उन्होंने असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में अथक प्रयास किया।

- गांधी द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होकर, उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया, जिन्हें गांधी द्वारा हरिजन कहा जाता था।

- उन्होंने गांधी से सर्वोदय शब्द अपनाया जिसका अर्थ है "सभी के लिए प्रगति"।

- उनके अधीन सर्वोदय आंदोलन ने 1950 के दशक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया, जिनमें से प्रमुख भूदान आंदोलन है।

भूदान मूवमेंट:

- 1951 में, विनोबा भावे ने तेलंगाना के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से पैदल अपनी शांति-यात्रा शुरू की।

- 19 वीं 1951 को, पोचमपल्ली गाँव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया।

- विनोबा ने गांव के जमींदारों को आगे आने और हरिजनों को बचाने के लिए कहा।

- एक जमींदार ने उठकर आवश्यक भूमि की पेशकश की।

- यह भूदान (भूमि का उपहार) आंदोलन की शुरुआत थी।

- यह आंदोलन तेरह वर्षों तक जारी रहा और विनोबा ने देश की लंबाई और चौड़ाई का दौरा किया, कुल 58741 किलोमीटर की दूरी।

- वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में सफल रहे, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन को गरीब भूमिहीन किसानों के बीच वितरित किया गया।

- आंदोलन ने दुनिया भर से प्रशंसा को आकर्षित किया और स्वैच्छिक सामाजिक न्याय को उकसाने के लिए अपनी तरह का एकमात्र प्रयोग होने के लिए इसकी सराहना की गई।

धार्मिक कार्य:

- उन्होंने जीवन के एक सरल तरीके को बढ़ावा देने के लिए कई आश्रम स्थापित किए, जो विलासिता से रहित थे जो किसी का ध्यान ईश्वर से हटा देते थे।

- उन्होंने 1959 में महात्मा गांधी की शिक्षाओं की तर्ज पर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से महिलाओं के लिए एक छोटा सा समुदाय ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की।

- उन्होंने गोहत्या पर कड़ा रुख अपनाया और भारत में प्रतिबंधित होने तक उपवास पर जाने की घोषणा की।

- साहित्यक रचना:

- उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल हैं: स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति या तीसरी शक्ति आदि।

मौत:

- 1982 में वर्धा, महाराष्ट्र में निधन हो गया।

विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022

संदर्भ:

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट (IDF WDS) 2022 का उद्घाटन किया।

- अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ डेयरी श्रृंखला के सभी हितधारकों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमुख स्रोत है।

- 1903 से, आईडीएफ के डेयरी विशेषज्ञों के नेटवर्क ने डेयरी क्षेत्र को एक वैश्विक सहमति तक पहुंचने के लिए एक तंत्र प्रदान किया है कि कैसे दुनिया को सुरक्षित और टिकाऊ डेयरी उत्पादों के साथ खिलाने में मदद की जाए।

आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

- आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है, जिसमें दुनिया भर से लगभग 1500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया जाता है।

- इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था।

- इस वर्ष की थीम डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड है।

- आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट उद्योग के विशेषज्ञों को ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा कि कैसे क्षेत्र सुरक्षित और टिकाऊ डेयरी के साथ दुनिया को पोषण देने में योगदान दे सकता है।

- प्रतिभागियों को व्यापक अर्थों में वैश्विक डेयरी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नवीनतम शोध निष्कर्षों और अनुभवों पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

भारत में डेयरी क्षेत्र की स्थिति क्या है?

के बारे में:

- भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का स्थान आता है।

- शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।

महत्व:

- डेयरी क्षेत्र की क्षमता न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देती है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है।

- यह क्षेत्र देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान करता है।

- भारत में डेयरी सहकारी समितियों की एक तिहाई से अधिक सदस्य महिलाएं हैं।

इस क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं?

- चारे की कमी: अनुत्पादक पशुओं की अत्यधिक संख्या है जो उपलब्ध फ़ीड और चारे के उपयोग में उत्पादक डेयरी पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

- औद्योगिक विकास के कारण हर साल चराई क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप कुल आवश्यकता के लिए चारे और चारे की आपूर्ति में कमी हो रही है।

- स्वास्थ्य: पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र दूर स्थानों पर स्थित हैं और मवेशियों की आबादी और पशु चिकित्सा संस्थान के बीच का अनुपात व्यापक है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं को अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं।

- इसके अलावा, कोई नियमित और समय-समय पर टीकाकरण कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है, नियमित रूप से कृमि मुक्ति कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बछड़ों में, विशेष रूप से भैंस में भारी मृत्यु दर होती है।

- स्वच्छता की स्थिति: कई पशु मालिक अपने मवेशियों के लिए उचित आश्रय प्रदान नहीं करते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

- डेयरी क्षेत्र की अनौपचारिक प्रकृति: गन्ना, गेहूं और चावल उत्पादक किसानों के विपरीत, पशुपालक असंगठित हैं और उनके पास अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए राजनीतिक ताकत नहीं है।

- लाभकारी मूल्य निर्धारण की कमी: हालांकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है, उत्पादन की लागत और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आधिकारिक और आवधिक अनुमान नहीं है।

सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं?

- उत्पादकता में वृद्धि: सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले आठ वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है।

- इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर 2% उत्पादन वृद्धि की तुलना में, भारत दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर 6% से अधिक पर देख रहा है।

- योजनाएं:

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- गोबर्धन योजना

- डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण और मवेशियों का सार्वभौमिक टीकाकरण।

- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष: इसका उद्देश्य मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना है जिससे असंगठित डेयरी उत्पादकों को डेयरी बाजार का आयोजन करने के लिए अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करना है।

- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

- आगामी पहल:

- डेयरी इकोसिस्टम: सरकार एक ब्लैंच्ड डेयरी इकोसिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, जहां उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ सेक्टरों की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।

- इसके अलावा, किसानों के लिए अतिरिक्त आय, पी जीयूआर का सशक्तिकरण, स्वच्छता, रसायन मुक्त खेती, स्वच्छ ऊर्जा और मवेशियों की देखभाल इस पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर जुड़ी हुई है।

- पाशु आधार : सरकार डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस बना रही है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हर जानवर को टैग किया जा रहा है.

- 2025 तक, भारत 100% पशुओं को पैर, मुंह की बीमारी और ब्रुसेलोसिस के खिलाफ टीका लगाएगा।

- डेयरी इकोसिस्टम: सरकार एक ब्लैंच्ड डेयरी इकोसिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, जहां उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ सेक्टरों की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।

हिंदी दिवस

संदर्भ:

- हिंदी दिवस के अवसर पर, भारत के प्रधान मंत्री ने कहा है कि हिंदी भाषा ने भारत को विश्व स्तर पर विशेष सम्मान दिलाया है और इसकी सादगी और संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है।

हिंदी दिवस के पीछे का इतिहास क्या है?

- 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिह्नित करने के लिए भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।

- भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करने का निर्णय 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान द्वारा वैध किया गया था। भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था।

- हिंदी आठवीं अनुसूची भाषा भी है।

- हिन्दी शास्त्रीय भाषा नहीं है।

- अनुच्छेद 351 'हिंदी भाषा के विकास के निर्देश' से संबंधित है।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या पहल है?

- केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत हिंदी को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए की गई थी।

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 'हिंदी चेयर' की स्थापना की है।

- लीला-राजभाषा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारतीय भाषाएं सीखें) हिंदी सीखने के लिए एक मल्टीमीडिया आधारित बुद्धिमान स्व-शिक्षण अनुप्रयोग है।

- ई-सरल हिंदी वाक्य कोष और ई-महाशब्दकोश मोबाइल ऐप, राजभाषा विभाग की दोनों पहलों का उद्देश्य हिंदी के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

- राजभाषा गौरव पुरस्कार एंड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार रेकग्निसे कंट्रिब्यूशंस तो हिंदी.

हिन्दी भाषा

- हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा को इसका नाम फारसी शब्द 'हिंद' से मिला है - जिसका अर्थ है 'सिंधु नदी की भूमि', और यह संस्कृत का वंशज है।

- 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्क आक्रमणकारियों ने क्षेत्र की भाषा को हिंदी, 'सिंधु नदी की भूमि की भाषा' नाम दिया।

- यह भारत की आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है।

- भारत के बाहर कुछ देशों में भी हिंदी बोली जाती है, जैसे मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल में।

- हिन्दी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरी, जिसके दौरान इसे अन्य नामों से जाना जाता था। पुरानी हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश था। 400 ईस्वी में कालिदास ने अपभ्रंश में विक्रमोर्वशियम नामक एक रोमांटिक नाटक लिखा।

- आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई।

जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

संदर्भ:

- हाल ही में, सरकार ने इन राज्यों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दी है।

एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है?

- जनजातियों को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को भेजता है।

- इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी मिलती है।

नई जोड़ी गई जनजाति के बारे में हम क्या जानते हैं?

हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश):

- हटिस एक घनिष्ठ समुदाय हैं, जिन्होंने कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया।

- समुदाय 1967 से मांग कर रहा है, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर जिले से लगती है।

- वर्षों से विभिन्न महा खुंबलियों में पारित प्रस्तावों के कारण आदिवासी दर्जे की उनकी मांग को बल मिला।

नारिकोरवन और कुरीविकरण (तमिलनाडु):

- नारिकुरवा और कुरुविकार (सियार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले) जैसी खानाबदोश जनजातियाँ शिकार और इकट्ठा करने के अपने पारंपरिक व्यवसायों पर गर्व करती हैं।

- Binjhia (Chhattisgarh):

- छत्तीसगढ़ में बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं।

- बिंझिया मांसाहारी हैं और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वे गोमांस और सूअर का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन हंडिया (चावल की बीयर) सहित मादक पेय का सेवन करते हैं।

गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश):

- कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- इसमें गोंड समुदाय की पांच उपश्रेणियां (धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड) शामिल हैं।

'बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक):

- कर्नाटक के कडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया।

- बेट्टा-कुरुबा समुदाय पिछले 30 सालों से एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहा है।

एसटी सूची में शामिल करने से क्या लाभ होगा?

- यह कदम अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्यों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

- कुछ प्रमुख लाभों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप, शिक्षा के अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण, और छात्रों के लिए छात्रावास शामिल हैं।

- इसके अलावा, वे सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभों के भी हकदार होंगे।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति क्या है?

के बारे में:

- जनगणना-1931 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़े जनजातियों" के प्रतिनिधियों के लिए बुलाया। .

- संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।

- हालाँकि, संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या आदिवासी समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या समूह जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। इस संविधान के उद्देश्य।"

- 342(1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद, एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातियों के भीतर के समूहों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदाय।

- संविधान की पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है।

- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996।

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

संबंधित पहल:

- ट्राइफेड

- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन

- पीवीटीजी का विकास

- Pradhan Mantri Van Dhan Yojana

संबंधित समितियां:

- ज़ाक्सा समिति (2013)

- भूरिया आयोग (2002-2004)

- लोकुर समिति (1965)

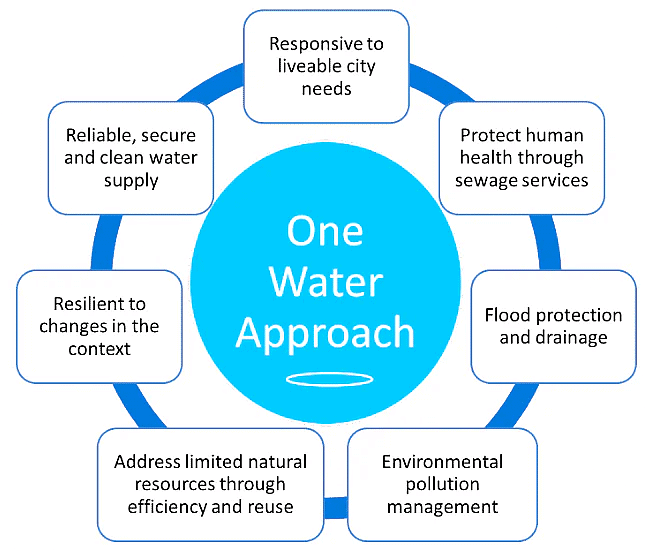

एक जल दृष्टिकोण

संदर्भ:

- संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक, चार अरब लोग पानी की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, जल के सभी स्रोतों की ओर एक जल दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए।

एक जल दृष्टिकोण क्या है?

के बारे में:

- एक जल दृष्टिकोण, जिसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के रूप में भी जाना जाता है, यह मान्यता है कि सभी जल का मूल्य है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो।

- इसमें पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ के लिए समुदाय, व्यापारिक नेताओं, उद्योगों, किसानों, संरक्षणवादियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य को शामिल करके एक एकीकृत, समावेशी और टिकाऊ तरीके से उस स्रोत का प्रबंधन करना शामिल है।

- यह समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक लचीलापन और विश्वसनीयता के लिए सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत योजना और कार्यान्वयन दृष्टिकोण है।

- वन वाटर जल उद्योग का भविष्य है जब पारंपरिक रूप से अपशिष्ट जल, वर्षा जल, पेयजल, भूजल और पुन: उपयोग और पुन: उपयोग को अलग करने वाली बाधाएं टूट जाती हैं, कई लाभों का एहसास होता है।

विशेषताएं:

- सभी पानी का मूल्य है: यह मानसिकता कि सभी पानी का मूल्य है - हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जल संसाधनों से लेकर हमारे पीने के पानी, अपशिष्ट जल और तूफान के पानी तक।

- एक बहुआयामी दृष्टिकोण: हमारे पानी से संबंधित निवेशों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करना चाहिए।

- वाटरशेड-स्केल थिंकिंग एंड एक्शन का उपयोग: इसे किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, भूविज्ञान और जल विज्ञान का सम्मान और प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

- भागीदारी और समावेशन: वास्तविक प्रगति और उपलब्धियां तभी होंगी जब सभी हितधारक आगे आएंगे और एक साथ निर्णय लेंगे।

उद्देश्य:

- विश्वसनीय, सुरक्षित, स्वच्छ जल आपूर्ति

- जलभृत पुनर्भरण

- बाढ़ सुरक्षा

- पर्यावरण प्रदूषण को कम करना

- प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग और पुन: उपयोग

- जलवायु के प्रति लचीलापन

- दीर्घकालिक स्थिरता

- सुरक्षित पेयजल के लिए समानता, सामर्थ्य और पहुंच

- आर्थिक विकास और समृद्धि

एक जल दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है?

- क्षेत्रीय जल उपलब्धता, मूल्य निर्धारण और सामर्थ्य में अंतर, आपूर्ति में मौसमी और अंतर-वार्षिक भिन्नता, पानी की गुणवत्ता और मात्रा, और संसाधन की अविश्वसनीयता बड़ी चुनौतियां हैं।

- पुराने बुनियादी ढांचे, आपूर्ति-केंद्रित प्रबंधन, प्रदूषित जल निकायों, कृषि और औद्योगिक विस्तार, खपत और उत्पादन पैटर्न में बदलाव के बाद, एक बदलती जलवायु और पानी के अनुपातहीन वितरण भी नई जल तकनीकों को बढ़ावा देते हैं।

- वैश्विक स्तर पर, 31 देश पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और 2025 तक 48 देश गंभीर पानी की कमी का सामना कर रहे होंगे।

- पानी के मूल्य को पहचानना, मापना और व्यक्त करना और उसे निर्णय लेने में शामिल करना, पानी की कमी के अलावा, अभी भी एक चुनौती है।

IWRM पारंपरिक जल प्रबंधन से कैसे बेहतर है?

- पारंपरिक जल प्रबंधन दृष्टिकोण में, पीने के पानी, अपशिष्ट जल और तूफान के पानी को अलग-अलग प्रबंधित किया जाता है, जबकि 'एक पानी' में, सभी जल प्रणालियां, इसके स्रोत की परवाह किए बिना, जानबूझकर और पानी, ऊर्जा और संसाधनों के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधित की जाती हैं।

- आपूर्ति से उपयोग, उपचार और निपटान के लिए एकतरफा मार्ग के विपरीत, IWRM में पानी को कई बार पुनर्नवीनीकरण और पुन: उपयोग किया जाता है।

- पानी की कमी से लड़ने, भूजल को रिचार्ज करने और प्राकृतिक वनस्पति का समर्थन करने के लिए तूफान के पानी का उपयोग एक मूल्यवान संसाधन के रूप में किया जाता है।

- जल प्रणाली में हरे रंग के बुनियादी ढांचे और भूरे और हरे रंग के बुनियादी ढांचे का मिश्रण शामिल है जो परंपरागत जल प्रबंधन में भूरे रंग के बुनियादी ढांचे की तुलना में एक संकर प्रणाली बनाते हैं।

- ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य बांध, समुद्री दीवार, सड़क, पाइप या जल उपचार संयंत्र जैसी संरचनाओं से है।

- हरित बुनियादी ढांचा प्राकृतिक प्रणालियों को संदर्भित करता है जिसमें वन, बाढ़ के मैदान, आर्द्रभूमि और मिट्टी शामिल हैं जो मानव कल्याण के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं, जैसे बाढ़ सुरक्षा और जलवायु विनियमन।

- उद्योग, एजेंसियों, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग 'एक पानी' दृष्टिकोण में एक नियमित अभ्यास है, जबकि सहयोग पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों में आवश्यकता-आधारित है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार, पानी को उसके सभी रूपों में महत्व देने में विफलता को पानी के कुप्रबंधन का एक प्रमुख कारण माना जाता है।

- इसलिए, जल संसाधनों के व्यापक, लचीला और टिकाऊ प्रबंधन के लिए एक-दिमाग और रैखिक जल प्रबंधन से एक बहु-आयामी एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण, यानी 'एक जल' दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना।

|

3127 docs|1043 tests

|