Geography (भूगोल): July 2023 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

| Table of contents |

|

| समुद्री हीटवेव और उसके प्रभाव |

|

| एंथ्रोपोसीन युग |

|

| भारत में आकाशीय बिजली |

|

| हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड |

|

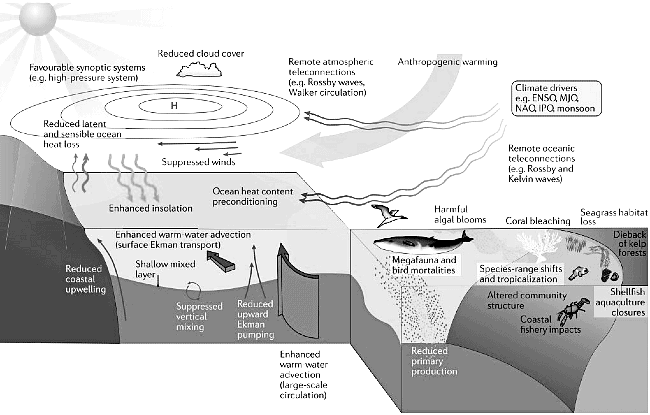

समुद्री हीटवेव और उसके प्रभाव

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2023 से बंगाल की उत्तरी खाड़ी में तीव्र समुद्री हीटवेव की घटना के कारण भारत में सामान्य तौर पर शुष्क उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है।

समुद्री हीटवेव

- समुद्री सतह तापमान (Sea Surface Temperature- SST) के लंबे समय तक असामान्य रूप से उच्च रहने की स्थिति को समुद्री हीटवेव कहते हैं।

- ये घटनाएँ प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के नष्ट होने और केल्प वनों के नुकसान से जुड़ी हुई हैं, ये मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

- महासागरीय धाराएँ समुद्री हीटवेव का सबसे आम कारक है जो गर्म जल और वायु-समुद्र ताप प्रवाह के क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं अथवा वायुमंडल में समुद्र की सतह के माध्यम से गर्मी में वृद्धि कर सकती हैं।

- हवाएँ भी समुद्री हीटवेव के कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को प्रभावित कर सकती हैं तथा अल नीनो जैसे जलवायवीय कारक कुछ क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की संभावना में बदलाव कर सकते हैं।

- हवाएँ भी समुद्री हीटवेव के कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को प्रभावित कर सकती हैं तथा अल नीनो जैसे जलवायवीय कारक कुछ क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की संभावना में बदलाव कर सकते हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा पर समुद्री हीटवेव का प्रभाव

- बंगाल की खाड़ी में समुद्री हीटवेव के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है, जिससे वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने से वातावरण में नमी भी बढ़ती जाती है। नमी की इस अधिकता के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की काफी संभावना बन जाती है।

- समुद्री हीटवेव के कारण बंगाल की खाड़ी में अवदाबों (Depressions) के निर्माण और प्रकृति पर प्रभाव पड़ने से अवदाबों की आवृत्ति (3-10 दिनों में घटित होना) तथा तीव्रता में वृद्धि देखी गई है।

- अवदाब, जो कि कम दबाव वाली प्रणालियाँ हैं, मानसून और वर्षा के पैटर्न में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- समुद्री हीटवेव ने अवदाब के बदलते समयमान के साथ इन मौसम प्रणालियों के पथ और प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया। अवदाब उत्तर-मध्य भारत के बजाय उत्तर-पश्चिम भारत की ओर अधिक बढ़ गया, जिससे उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा हुई।

समुद्री हीटवेव के अन्य प्रभाव

- पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करना

- समुद्री हीटवेव कुछ प्रजातियों का समर्थन करके और दूसरों को दबाकर पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करती है।

- यह समुद्री अकशेरुकी जीवों की बड़े पैमाने पर मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है और इस तरह से प्रजातियों को परिवर्तित होने के लिये मजबूर कर सकता है जिससे वन्यजीवों को खतरा बढ़ जाता है।

- कुछ प्रजातियों की पर्यावास सीमाएँ बदलना

- समुद्री हीटवेव कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को बदल सकती है, जैसे कि दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कांटेदार समुद्री अर्चिन, जो केल्प वनों, जहाँ से ये भोजन ग्रहण करते हैं, की कीमत पर तस्मानिया में दक्षिण की ओर फैल रहे हैं।

- आर्थिक हानि

- समुद्री हीटवेव मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर प्रभाव डालकर आर्थिक हानि पहुँचा सकती है।

- जैवविविधता पर प्रभाव

- समुद्री हीटवेव से जैवविविधता काफी प्रभावित हो सकती है।

- वर्ष 2020 के एक अध्ययन (उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के ऊपर समुद्री हीटवेव की उत्पत्ति एवं रुझान के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछली समुद्री हीटवेव के कारण तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85% मूँगों का विरंजन हुआ।

- डी-ऑक्सीजनेशन और अम्लीकरण का जोखिम

- प्राय: ये समुद्र के अम्लीकरण, डी-ऑक्सीजनेशन तथा अत्यधिक मछली पकड़ने जैसे अन्य तनाव के कारक हैं।

- ऐसे मामलों में MHW न केवल आवासों को अत्यधिक हानि पहुँचाते हैं, बल्कि डी-ऑक्सीजनेशन के साथ अम्लीकरण के जोखिम को भी बढ़ाते हैं।

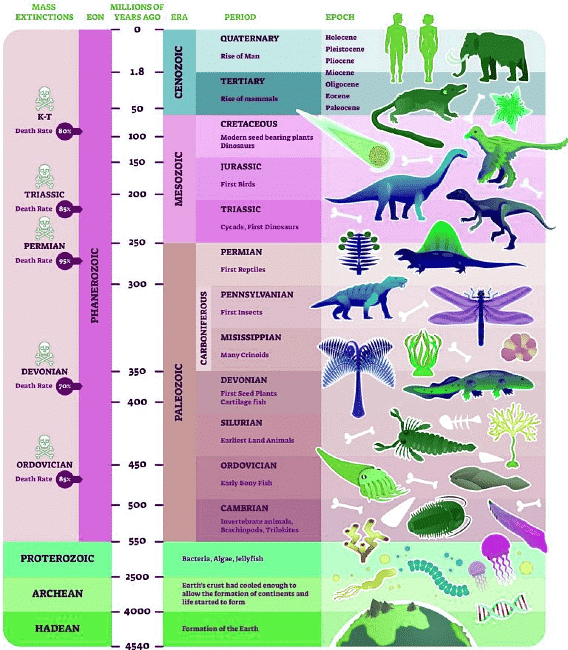

एंथ्रोपोसीन युग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप (AWG) ने प्रस्तावित किया है कि एंथ्रोपोसीन एक नया भू-वैज्ञानिक युग है जो पृथ्वी की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण मानव प्रभाव को दर्शाता है, यह वर्ष 1950 में शुरू हुआ।

- AWG एक अंतःविषय अनुसंधान समूह है जो एंथ्रोपोसीन की जाँच के लिये समर्पित है।

- यदि प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत का समर्थन मिलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक विज्ञान संघ अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर नई वैश्विक सीमा स्ट्रैटोटाइप अनुभाग और बिंदु (GSSP) की पुष्टि कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- एंथ्रोपोसीन की आरंभिक तिथि कनाडा के टोरंटो के समीप क्रॉफर्ड झील के साक्ष्य से समर्थित है, जिसमें रेडियोधर्मी तत्त्व प्लूटोनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

- वर्ष 1950 के आसपास प्लूटोनियम कणों की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मानव प्रभाव के स्पष्ट संकेत को प्रदर्शित करता है जिसके परिणामस्वरूप एंथ्रोपोसीन युग के प्रमाण प्राप्त होते है।

- क्रॉफर्ड लेक के शोध निष्कर्षों ने AWG’s की परिकल्पना के लिये मज़बूत साक्ष्य प्रदान किये कि बीसवीं शताब्दी के मध्य के आसपास ग्रेट-एक्सेलेरेशन की औद्योगिक तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि ने पृथ्वी प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव किये हैं, जो लगभग 11,700 वर्षों के स्थिर स्तर को समाप्त कर देते हैं। यह होलोसीन स्थितियों के साथ एक नए पृथ्वी युग की शुरुआत का प्रतीक है।

एंथ्रोपोसीन

- एक शब्द के रूप में एंथ्रोपोसीन युग को औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री पॉल क्रुटज़ेन तथा जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजीन स्टोएमर द्वारा वर्तमान भू-वैज्ञानिक समय अंतराल को दर्शाने के लिये गढ़ा गया था, जिसमें पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र मानव प्रभाव के कारण आमूल-चूल परिवर्तनों से गुज़रा।

- इस युग से संबंधित कई घटनाएँ हैं, जैसे- ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के स्तर में वृद्धि, महासागर का अम्लीकरण, बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण, घातक ग्रीष्म लहरों का आगमन, जीवमंडल का बिगड़ना एवं पर्यावरण में अन्य हानिकारक परिवर्तन आदि।

होलोसीन युग

- होलोसीन वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है, जिसकी शुरुआत लगभग 11,700 वर्ष पूर्व अंतिम प्रमुख हिमयुग के अंत में हुई थी।

- यह अपेक्षाकृत स्थिर एवं गर्म जलवायु के साथ-साथ मानव सभ्यता के विकास की विशेषता है।

- होलोसीन प्लेइस्टोसिन युग का अनुसरण करता है जो बड़े चतुर्धातुक युग का हिस्सा है।

- होलोसीन के दौरान पृथ्वी की जलवायु में उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ, यह पूर्ववर्ती हिमयुग की तुलना में अपेक्षाकृत नरम और अधिक स्थिर स्थितियों का काल रहा है। इसमें ग्लेशियरों के खिसकने तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि से वनों, घास के मैदानों एवं विविध पारिस्थितिक तंत्रों का विस्तार हुआ है।

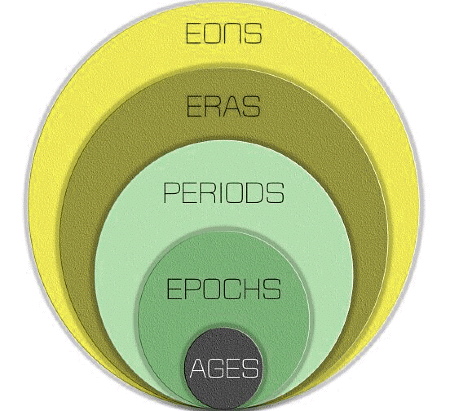

भू-वैज्ञानिक काल मापक्रम

- भू-वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के 4.6 अरब वर्ष के अस्तित्व को ईयान (Eon), महाकल्प (Era), कल्प (Period), युग (Epoch) और आयु (Age) समय क्रमों में विभाजित किया है।

- ईयान को महाकल्पों में, महाकल्पों को कल्पों में, कल्पों को युगों में और युगों को आयु में विभाजित किया गया है।

- प्रत्येक विभाजन का संबंध महत्त्वपूर्ण घटनाओं से है, जैसे- महाद्वीपों का विखंडन जलवायु में नाटकीय बदलाव और यहाँ तक कि विशेष प्रकार के पशुओं तथा पादपों के जीवन का उद्भव।

भारत में आकाशीय बिजली

चर्चा में क्यों?

आकाशीय बिजली/तड़ित (Lightning) भारत में चिंता का विषय रही है, जिससे प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आकाशीय बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग उठने पर केंद्र सरकार ने सतर्क रुख अपनाया है।

- यदि मंज़ूरी मिल जाती है, तो पीड़ित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund- SDRF) से मुआवज़े के हकदार होंगे, जिसमें 75% का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

भारत में आकाशीय बिजली गिरने का वर्तमान परिदृश्य

परिचय

- आकाशीय बिजली एक शक्तिशाली और दृश्यमान विद्युत घटना है जो तब घटित होती है जब बादलों के अंदर एवं बादलों तथा ज़मीन के बीच विद्युत आवेश का निर्माण होता है।

- इस विद्युत ऊर्जा के निर्वहन के परिणामस्वरूप प्रकाश की एक अत्यधिक तेज़ चमक और हवा का तेज़ी से विस्तार होता है, जिससे बिजली के साथ होने वाली विशिष्ट गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा होती है।

- क्लाउड टू ग्राउंड (Cloud to Ground) बिजली हानिकारक होती है क्योंकि उच्च विद्युत वोल्टेज और करंट के कारण लोगों को नुकसान हो सकता है।

- भारत विश्व में आकाशीय बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली वाले पाँच देशों में से एक है।

- यह प्रणाली आकाशीय बिजली गिरने से पाँच दिन पहले से लेकर तीन घंटे पहले तक का पूर्वानुमान प्रदान करती है।

- बिजली गिरने से होने वाली मौतें: सांख्यिकी और रुझान

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा: वर्ष 2021 में आकाशीय बिजली गिरने से 2,880 मौतें हुईं, जिसमें "फोर्स ऑफ नेचर" के कारण हुई सभी आकस्मिक मौतों के 40% आँकड़े शामिल हैं।

- यह प्रवृत्ति अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु में वृद्धि का संकेत देती है।

- भारत में भौगोलिक वितरण

- पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिसा तथा बिहार में आकाशीय बिजली की आवृत्ति सबसे अधिक है।

- हालाँकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिसा जैसे मध्य भारतीय राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है।

- बिहार आकाशीय बिजली गिरने के मामले में सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है, जहाँ हर वर्ष इसके कारण बड़ी संख्या में मौतें होती हैं।

- वर्ष 2023 में 6 जुलाई तक बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 107 मौतें दर्ज की गईं।

- आकाशीय बिजली के संदर्भ में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

- केंद्र सरकार आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने का विरोध करती है। सरकार का मानना है कि जानकारी और जागरूकता आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्रभावी ढंग से रोकने में सहायता कर सकती है।

- आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे संभावित कारक

- जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से वायुमंडलीय स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आँधी और आकाशीय बिजली की गतिविधि में वृद्धि हो सकती है।

- जैसे-जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, नमी के वितरण, अस्थिरता और संवहनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो सकता है जो अधिक बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है।

- कालबैसाखी एक स्थानीय तूफान की घटना है जो आकाशीय बिजली के साथ घटित होती है, यह आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्री-मॉनसून सीज़न के दौरान देखी जाती है।

- शहरीकरण: शहरी क्षेत्रों का विस्तार "शहरी ताप द्वीप प्रभाव" के रूप में जाना जाता है।

- बढ़ती मानवीय गतिविधियों, ऊर्जा खपत और अभेद्य सतहों के कारण शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं।

- इन स्थानीय ताप द्वीपों के कारण अधिक गरज के साथ वर्षा हो सकती है और परिणामस्वरूप, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।

- भूमि उपयोग परिवर्तन: निर्वनीकरण, कृषि पद्धतियों में परिवर्तन और प्राकृतिक परिदृश्य में परिवर्तन स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों को बाधित कर सकते हैं।

- इस तरह के परिवर्तन तूफानों के विकास में योगदान दे सकते हैं और परिणामस्वरूप आकाशीय बिजली गिरने की अधिक घटनाएँ हो सकती हैं।

- प्रदूषण और एयरोसोल: एयरोसोल और पार्टिकुलेट मैटर सहित वायु प्रदूषण, तूफानों के भीतर बादल निर्माण और विद्युत गतिविधि को प्रभावित कर सकता है।

- मानवजनित उत्सर्जन तूफान की आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभवतः आकाशीय बिज़ली गिरने की अधिक संभावना हो सकती है।

आगे की राह

- शैक्षणिक अभियान: आकाशीय बिजली से सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये व्यापक शैक्षिक अभियान चलाना।

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आकाशीय बिजली गिरने के खतरों और सुरक्षित रहने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- आकाशीय बिजली भविष्य1वाणी तथा चेतावनी प्रणाली: आकाशीय बिजली एवं तूफान की उन्नत सूचना प्रदान करने के लिये आकाशीय बिजली की भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली को विकसित एवं कार्यान्वित करना। इससे लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने और समय पर आश्रय लेने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- आकाशीय बिजली प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा: विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक भवनों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आकाशीय बिजली प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

- इसमें ऊँची संरचनाओं, इमारतों एवं घरों पर आकाशीय बिजली की छड़ें स्थापित करना शामिल हो सकता है ताकि आकाशीय बिजली को ज़मीन तक पहुँचने के लिये एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा सके, जिससे प्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि के जोखिम को कम किया जा सके।

- इसके अतिरिक्त विद्युत उपकरणों और उपकरणों के लिये सर्ज प्रोटेक्टर्स का उपयोग करना। आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत की वृद्धि हो सकती है जो संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को हानि पहुँचा सकती है। सर्ज प्रोटेक्टर अतिरिक्त वोल्टेज को डायवर्ट कर सकते हैं और उपकरण की सुरक्षा कर सकते हैं।

- प्रथम उत्तरदाताओं के लिये प्रशिक्षण: स्थानीय आपातकालीन सेवाओं और प्रथम उत्तरदाताओं को आकाशीय बिजली से संबंधित घटनाओं से निपटने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ उन्हें आवश्यक उपकरण भी प्रदान करना।

हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2023 की मानसूनी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड/आकस्मिक बाढ़ के कारण जान-माल की अभूतपूर्व क्षति हुई है।

फ्लैश फ्लड

परिचय

- यह घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है।

- यह अत्यधिक उच्च क्षेत्रों में छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है, आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच छह घंटे से कम का अंतर होता है।

- जल निकासी लाइनों के अवरुद्ध होने या जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाले अतिक्रमण के कारण बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

कारण

- ऐसी स्थिति तेज़ आँधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय झंझावात युक्त भारी बारिश या बर्फ से पिघले जल या बर्फ की चादरों या बर्फ के मैदानों पर प्रवाहित होने वाली बर्फ के कारण उत्पन्न हो सकती है।

- बाँध या तटबंध टूटने या भूस्खलन (मलबा प्रवाह) के कारण भी आकस्मिक बाढ़ आ सकती है।

हिमाचल प्रदेश में वर्षा का पैटर्न

- हिमालय क्षेत्र में कम समय में अधिक वर्षा होने का एक उल्लेखनीय पैटर्न देखा गया है।

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय हिमालय और तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आँकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा 720 मिमी. से 750 मिमी. के बीच होने की उम्मीद है। हालाँकि कुछ मामलों में वर्ष 2010 में 888 मिमी. और वर्ष 2018 में 926.9 मिमी. से अधिक वर्षा हुई।

- हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में अब तक हुई वर्षा के लिये पश्चिमी विक्षोभ के साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून के संयुक्त प्रभाव को ज़िम्मेदार माना गया है।

- जून से अब तक कुल 511 मिमी. वर्षा हुई है।

हिमाचल प्रदेश में आकस्मिक बाढ़ के कारक

- उदारीकरण द्वारा संचालित विकासात्मक मॉडल

- हिमाचल प्रदेश के विकास मॉडल ने प्रगति की है तथा पर्वतीय क्षेत्रों को सामाजिक विकास में दूसरा स्थान दिया है।

- उदारीकरण से राजकोषीय सुधार के साथ ही आत्मनिर्भरता की स्थिति देखी गई है। हालाँकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ा है जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

- जलविद्युत परियोजनाएँ

- जलविद्युत परियोजनाओं के अनियंत्रित निर्माण के कारण पहाड़ी नदियाँ अब महज जलधाराएँ बनकर रह गई हैं।

- जब बहुत अधिक बारिश होती है अथवा बादल फटते हैं, तो जल का प्रवाह सुरंगों में बढ़ने और अपशिष्ट को नदी के किनारे फेंक दिये जाने से आकस्मिक बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

- अपशिष्ट का अनुचित निपटान न केवल बरसात के मौसम में भूस्खलन के लिये अनुकूल स्थिति पैदा करता है, बल्कि मनुष्यों द्वारा निष्काषित अवसाद नदी घाटियों को अवरुद्ध कर देता है जिससे नदी का मार्ग बदल जाता है और अतिप्रवाह के परिणामस्वरूप आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

पर्यटन और सड़क मार्ग का विस्तार

- आवश्यक भू-वैज्ञानिक अध्ययनों को दरकिनार करते हुए पर्यटन-केंद्रित सड़क मार्ग का विस्तार करते हुए चार-लेन और दो-लेन वाली सड़कों का निर्माण किया गया है।

- सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ों की ऊर्ध्वाधर कटाई के परिणामस्वरूप सामान्य वर्षा के दौरान भी भूस्खलन के कारण मौजूदा कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इस प्रकार भारी बारिश अथवा बाढ़ की स्थिति में होने वाले विनाश की तीव्रता काफी बढ़ गई है।

- पहले पहाड़ों में सीढ़ीदार और घुमावदार सड़कें होती थीं जो भूस्खलन के प्रति कुछ हद तक सुरक्षित थीं लेकिन खड़ी सड़कें भूस्खलन एवं कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

सीमेंट संयंत्र

- बड़े पैमाने पर सीमेंट संयंत्रों की स्थापना तथा व्यापक स्तर पर पहाड़ों के कटान ने भूमि उपयोग के पैटर्न को बदल दिया है जिससे भूमि की जल अवशोषण क्षमता कम हो गई है तथा वर्षा के दौरान आकस्मिक बाढ़ की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

फसल पैटर्न में परिवर्तन

- पारंपरिक अनाज की खेती के बजाय नकदी फसल तथा बागवानी अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव, जिनका परिवहन कम समय-सीमा के भीतर बाज़ारों में करना पड़ता है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं।

- उचित भूमि कटाई तथा जल निकासी के बिना नकदी फसलों या बड़े कृषि क्षेत्रों के लिये जल्दबाज़ी में सड़क निर्माण के कारण वर्षा के दौरान नदियों में तेज़ सैलाब के चलते बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।

आगे की राह

- प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक जाँच आयोग गठित करना, जो स्थानीय समुदायों की संपत्तियों पर उनके अधिकार को सशक्त बनाने के साथ त्वरित पुनर्निर्माण की सुविधा के लिये संपत्तियों का बीमा प्रदान करे। जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता पर विचार करते हुए आपदाओं को रोकने के लिये बुनियादी ढाँचे की योजना में पर्याप्त बदलाव भी महत्त्वपूर्ण हैं।

- जलवायु परिवर्तन को एक वास्तविकता के रूप में देखते हुए लोगों को समस्या को नहीं बढ़ाना

- चाहिये, बल्कि राज्य में पिछले कुछ समय से देखी जा रही आपदाओं को रोकने के लिये बुनियादी ढाँचे की योजना में पर्याप्त बदलाव करना चाहिये।

|

3131 docs|1044 tests

|