Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): November 2022 UPSC Current Affairs | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

| Table of contents |

|

| जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य |

|

| गैंडों के सींगों में संकुचन |

|

| इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन |

|

| अमेज़न वर्षावन |

|

| रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल |

|

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लांसेट काउंटडाउन रिपोर्ट: हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के अनुसार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से बीमारी, खाद्य असुरक्षा और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों के जोखिम में वृद्धि हो रही है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को प्रभावित करता है- स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आश्रय।

- हीटवेव से प्रभावित जनसंख्या:

- तेज़ी से बढ़ते तापमान ने लोगों, विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग (65 वर्ष से अधिक उम्र और एक वर्ष से कम उम्र ) को अधिक प्रभावित किया है जिससे वर्ष 1986-2005 की तुलना में वर्ष 2021 में 3.7 बिलियन से अधिक लोग हीटवेव से प्रभावित हुए हैं।

- संक्रामक रोग:

- बदलती जलवायु संक्रामक रोग के प्रसार को प्रभावित कर रही है, जिससे उभरती बीमारियों और सह-महामारी का खतरा बढ़ रहा है।

- उदाहरण के लिये यह रिकॉर्ड करता है कि तटीय जल विब्रियो रोगजनकों के संचरण के लिये अधिक अनुकूल हो रहा है।

- मलेरिया संचरण के लिये उपयुक्त महीनों की संख्या अमेरिका और अफ्रीका के हाइलैंड क्षेत्रों में बढ़ी है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भविष्यवाणी की है कि 2030 और 2050 के बीच, जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है।

- खाद्य सुरक्षा:

- जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा का हर आयाम प्रभावित हो रहा है।

- उच्च तापमान सीधे फसल की पैदावार को खतरे में डालता है, कई बार फसलों को विकसित करने के लिये मौसम कम पड़ जाता है।

- चरम मौसम की घटनाएँ आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करती हैं, जिससे खाद्य की उपलब्धता, पहुँच, स्थिरता और उपयोग में कमी आ जाती है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान अल्पपोषण की व्यापकता में वृद्धि हुई और वर्ष 2019 की तुलना वर्षमें 2020 में 161 मिलियन से अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा।

- यह स्थिति अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण और भी गंभीर हो गई है।

- जीवाश्म ईंधन:

- रूस-यूक्रेन युद्ध ने कई देशों को रूसी तेल और गैस के वैकल्पिक ईंधन की खोज करने या अपनाने के लिये प्रेरित किया है तथा उनमें से कुछ अभी भी पारंपरिक तापीय ऊर्जा को ही अपना रहे हैं।

- कोयले का नए सिरे से उपयोग वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन को तेज़ कर सकता है जो मानव अस्तित्व को खतरे में डालता है, भले ही यह एक अस्थायी परिवर्तन हो।

सुझाव:

- स्वास्थ्य केंद्रित प्रतिक्रिया:

- सह-मौजूदा जलवायु, ऊर्जा के लिये एक स्वास्थ्य केंद्रित प्रतिक्रिया और स्वस्थ, निम्न कार्बन युक्त भविष्य देने का अवसर प्रदान करता है।

- वायु गुणवत्ता में सुधार से जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न PM2.5 के संपर्क में आने से होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिलेगी और कम कार्बन तनाव तथा शहरी क्षेत्रों में वृद्धि के परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

- संतुलित और अधिक पादप-आधारित आहारों की ओर संक्रमण:

- संतुलित और अधिक पादप-आधारित आहारों की ओर त्वरित संक्रमण से मांस तथा दूध उत्पादन को कम करने में मदद करेगा साथ ही आहार से संबंधित मौतों को रोकने के अलावा ज़ूनोटिक रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम करेगा।

- इस प्रकार के स्वास्थ्य-केंद्रित बदलाव संचारी और गैर-संचारी रोगों के बोझ में कमी लाएंगे, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के तनाव को कम करेंगे जिससे अधिक मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण किया जा सकेगा।

- वैश्विक समन्वय:

- सरकारों, समुदायों, नागरिक समाज, व्यवसायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के बीच वैश्विक समन्वय, वित्तपोषण, पारदर्शिता तथा सहयोग की आवश्यकता है ताकि उन कमज़ोरियों को दूर किया जा सके जिनसे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

गैंडों के सींगों में संकुचन

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, समय के साथ गैंडे के सींग का आकार संकुचित होता जा रहा है जिसके लिये शिकार को उत्तरदायी माना गया है।

- इस अध्ययन में पाँच शताब्दियों से अधिक समय तक की जानवर की कलाकृति और तस्वीरों का विश्लेषण कर एक दिलचस्प शोध दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया है।

- यह अध्ययन नीदरलैंड स्थित राइनो रिसर्च सेंटर (RRC) द्वारा निर्मित चित्रों के भंडार पर आधारित था।

निष्कर्ष:

- गैंडे की पाँच प्रजातियाँ (अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, एशिया में एक सींग वाला गैंडा, जावन और सुमात्रन राइनो प्रजातियाँ) अभी भी आवास के नुकसान तथा शिकार के कारण संकटग्रस्त हैं।

- गंभीर रूप से संकटग्रस्त सुमात्रन राइनो में सींग की लंबाई में गिरावट की दर सबसे अधिक थी और अफ्रीका के सफेद गैंडे में सबसे कम थी, जो जंगली एवं पालतू दोनों मामले में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है।

- यह अवलोकन अन्य जानवरों में देखे गए पैटर्न का अनुसरण करता है, जैसे हाथियों में टस्क का आकार और जंगली भेड़ में सींग की लंबाई में शिकार के कारण कमी आई हैै।

- यूरोपीय साम्राज्यवाद (16वीं और 20वीं सदी के बीच) के दौरान गैंडों को आमतौर पर शिकार ट्रॉफियों के रूप में परिलक्षित किया जाता था, लेकिन उन्हें 20वीं सदी के मध्य से एक संरक्षण संदर्भ में तीव्रता से चिह्नित किया गया क्योंकि मनुष्य और गैंडों के बीच उपभोगवादी धारणा में सुधार होने से अब यह बेहतर हो गया है।

राइनो के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- विषय:

- गैंडों की पाँच प्रजातियाँ हैं - अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, एशिया में एक-सींग वाले, जावन और सुमात्रन गैंडों की प्रजातियाँ।।

- IUCN की रेड लिस्ट:

- ब्लैक राइनो: गंभीर रूप से लुप्तप्राय। अफ्रीकी राइनो की दो प्रजातियों में से एक जिसका आकार छोटा होता है।

- व्हाइट राइनो: हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In vitro Fertilization) प्रक्रिया का उपयोग करके इस राइनो का एक भ्रूण बनाया है।

- जावा राइनो: यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically endangered) की श्रेणी में शामिल है।

- सुमात्रन राइनो: मलेशिया में अब यह विलुप्त हो गई हैं।

- एक सींग वाले गैंडे: सुभेद्य

भारतीय गैंडा:

- विषय:

- भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है।

- इसे भारतीय गैंडा (राइनो) के रूप में भी जाना जाता है, यह राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा है।

- यह एकल काले सींग और त्वचा की विभिन्न परतों तथा भूरे रंग की खाल से पहचाना जाता है।

- वे मुख्य रूप से घास के साथ-साथ पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फलों एवं जलीय पौधों से युक्त आहार चरते है।

- वे ज़्यादातर चरते रहते हैं और घास के साथ-साथ पत्तियाँ, झाड़ियाँ और पेड़ की शाखाएँ, फल और जलीय वनस्पतियाँ खाते हैं

- आवास:

- यह प्रजाति इंडो-नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है।

- भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।

- असम में चार संरक्षित क्षेत्रों (पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काज़ीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान) में 2,640 गैंडे हैं।

- इनमें से लगभग 2,400 गैंडे काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व (Kaziranga National Park and Tiger Reserve) में हैं।

- संरक्षण की स्थिति:

- IUCN की रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)।

- CITES: परिशिष्ट I (इसमें ‘लुप्तप्राय’ प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार किये जाने के कारण उन्हें और अधिक खतरा हो सकता है।)

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

- खतरा:

- सींगों के लिये अवैध शिकार

- पर्यावास की हानि

- जनसंख्या घनत्व

- घटती जेनेटिक विविधता

भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास:

- राइनो रेंज के पाँच देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) ने इन प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये न्यू डेल्ही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज़ (The New Delhi Declaration on Asian Rhinos), 2019 पर हस्ताक्षर किये हैं।

- हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने देश में सभी गैंडों के लिये डीएनए प्रोफाइल बनाने हेतु एक परियोजना शुरू की है।

- राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति: इसे वर्ष 2019 में एक-सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिये लॉन्च किया गया था।

- इंडियन राइनो विज़न 2020: इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया। भारतीय राइनो विज़न 2020 के तहत वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित सात संरक्षित क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ाकर कम-से-कम 3,000 से अधिक करने का एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास था।

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण क्लाउड कवर और वर्षा में परिवर्तन से औसत वैश्विक वार्षिक इंद्रधनुष दिनों में वृद्धि होने का अनुमान है।

- वर्ष 2100 तक विश्व स्तर पर इंद्रधनुष के औसत दिनों में 4.0-4.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

अध्ययन से इंद्रधनुष के बारे में निष्कर्ष:

- कम इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:

- लगभग 21-34% भूमि क्षेत्र इंद्रधनुष के दिनों को खो देंगे।

- मध्य अफ्रीका, मेडागास्कर और मध्य दक्षिण अमेरिका को छोड़कर जिन क्षेत्रों में इंद्रधनुष के दिनों में कमी आएगी, उनमें वर्ष 2100 तक कुल वर्षा में कमी का अनुमान है।

- सभी में अधिक वार्षिक शुष्क दिन और कम कुल वार्षिक क्लाउड कवर होने का अनुमान है।

- उच्च इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:

- उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्र (लगभग 66-79%) इंद्रधनुष के दिनों को प्राप्त करेंगे।

- भारत उन देशों में से एक है जहाँ इंद्रधनुष के दिनों की संख्या बढ़ेगी।

- माली, नाइजर, चाड, सूडान और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देशों में भी अधिक इंद्रधनुष बनने की संभावना है।

- रेनबो गेन हॉटस्पॉट ज़्यादातर उच्च अक्षांशों पर या बहुत अधिक ऊँचाई पर स्थित होते हैं, जैसे तिब्बती पठार, जहाँ कम बर्फ और अधिक बारिश होने की संभावना होती है।

- पूर्वी बोर्नियो और उत्तरी जापान जैसे दो इंद्रधनुष हॉटस्पॉट में कुल वर्षा में वृद्धि होगी लेकिन प्रति वर्ष अधिक शुष्क दिन होंगे।

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन में परस्पर संबंध

- विषय:

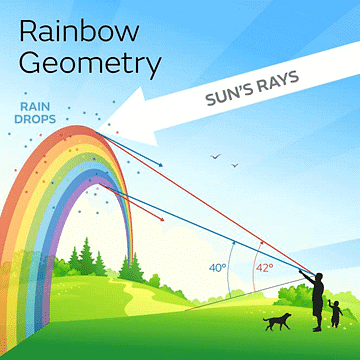

- इंद्रधनुष एक सामान्य वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है। बरसात के मौसम में जब पानी की बूँदे सूर्य के प्रकाश पर पड़ती है तब सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है।

- जब सूरज की रोशनी बारिश की बूँदों से टकराती है, तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कई अलग-अलग वेवलेंथ के साथ प्रकाश से बना होता है और प्रत्येक वेवलेंथ एक अलग कोण पर परावर्तित होता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम अलग हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है।

- इंद्रधनुष को कोहरे, समुद्री फुहारें या झरनों के आसपास भी देखा जा सकता है।

- यह एक दृष्टि संबंधी/ऑप्टिकल भ्रम है, यह वास्तव में आकाश में किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूद नहीं होता है।

- इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का परिणाम है।

- अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें तरंग की दिशा में परिवर्तन शामिल होता है।

- अपवर्तित तरंग "झुकी हुई" दिखाई दे सकती है, जबकि परावर्तित तरंग किसी सतह या अन्य तरंगाग्र से "वापस आती हुई" प्रतीत हो सकती है।

- प्राथमिक इंद्रधनुष पर रंग हमेशा उनकी तरंग दैर्ध्य के क्रम में होते हैं, दीर्घ से सबसे लघु तक: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी।

- जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध:

- जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियाँ वातावरण को गर्म कर रही हैं, जिससे स्वरूप और वर्षा एवं बादलों की मात्रा में परिवर्तन होता है।

- जलवायु परिवर्तन वाष्पीकरण और नमी के अभिसरण को प्रभावित करके इंद्रधनुषी घटना के वितरण को बदल देगा।

- यह वर्षा और बादल अच्छादन के स्वरूप को बदल देता है।

अमेज़न वर्षावन

चर्चा में क्यों?

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) की एक नई रिपोर्ट 'लिविंग अमेज़न रिपोर्ट' 2022 के अनुसार, वर्षावन का लगभग 35% हिस्सा या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है।

- यह रिपोर्ट मिस्र के शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के 27वें सम्मेलन (COP27) में जारी की गई थी।

- रिपोर्ट में अमेज़न बायोम और बेसिन की वर्तमान स्थिति को रेखांकित किया गया है, प्रमुख दबावों व परिवर्तन के कारणों पर संक्षेप में चर्चा हुई तथा एक संरक्षण रणनीति को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- अमेज़न वर्षावन के विशाल क्षेत्र जो कार्बन सिंक और ग्रह के फेफड़ों के रूप में काम करते हैं, संकट में हैं।

- वर्षावन का लगभग 35% या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है, जबकि 18% को अन्य उद्देश्यों के लिये परिवर्तित किया गया है।

- वनों की कटाई, अग्नि और क्षरण के कारण अमेज़न के वनों को खतरा है।

- सतही जल समाप्त हो गया है और नदियाँ लगातार सूखती जा रही हैं तथा प्रदूषित हो रही हैं।

- यह अत्यधिक दबाव बहुत जल्द अमेज़न और ग्रह को अपरिवर्तनीय रूप से क्षति पहुँचाएगाा।

- आर्थिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से व्यापक पशुपालन और कृषि, अवैध गतिविधियाँ एवं खराब नियोजित बुनियादी ढाँचे, इस क्षेत्र को खतरे में डालते हैं तथा पूरे बायोम में वनों की कटाई एवं गिरावट का कारण बनते हैं, जिससे कई क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

- अमेज़न में नदियों के किनारे लगभग 600 बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं।

- 20 नियोजित सड़क परियोजनाएँ, 400 संचालन या नियोजित बाँध और कई खनन परियोजनाएँ पारा जैसे रसायनों को नदियों में उत्सर्जित कर रही हैं।

सुझाव

- अमेज़न की सुरक्षा के लिये रणनीतियों और दृष्टिकोणों के संयोजन की आवश्यकता होती है जो संरक्षण आवश्यकताओं को उन देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ते हैं जिनमें यह शामिल है।

- प्रभावी, एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन के लिये रणनीतियों में शामिल हैं:

- रूपांतरण मुक्त परिदृश्य

- स्थायी रूप से प्रबंधित वन

- वैध व्यापार

- स्थानीय लोगों, स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना।

- इन रणनीतियों का उद्देश्य संरक्षित परिदृश्यों का नेटवर्क बनाने के लिये अच्छी तरह से प्रबंधित संरक्षण क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों को पूरक बनाना है।

- अमेज़न बायोम, इसके जंगलों और नदियों के संरक्षण एवं स्थायी प्रबंधन के लिये तीन प्रमुख क्षेत्रों - नीतियों, ज्ञान सृजन तथा संचार में क्रॉस-कटिंग रणनीतियों की भी आवश्यकता है।

- बायोम को तत्काल प्रभावी नीतियों, अनुसंधान और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

अमेज़न वर्षावन

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद हैं तथा कुल 6,000,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।

- उष्णकटिबंधीय बंद वितान वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।

- यहाँ मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।

- तापमान समान रूप से उच्च होता है (20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच)।

- इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको तथा कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।

- ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा, उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज़ पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।

रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल

चर्चा में क्यों?

भारत ने पनामा में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के 19वें सम्मेलन में रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा है।

प्रमुख बिंदु

- भारत ने वर्तमान परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में नदी की प्रजातियों को शामिल करने के लिये वन्यजीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में प्रस्ताव रखा है।

- CITES द्वारा कवर की जाने वाली प्रजातियों को सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है:

- परिशिष्ट I में विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों को शामिल किया गया है।

- परिशिष्ट II में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो विलुप्त के कगार में नहीं हैं (जहाँ व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिये)।

- परिशिष्ट III में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो कम-से-कम एक देश में संरक्षित हैं, जिसने व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिये अन्य CITES पार्टियों से सुझाव लिया है।

- CITES के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन में जानवरों और पौधों की लगभग छह सौ प्रजातियों के व्यापार संबंधी नियमों पर सख्ती से विचार करने के लिये कहा जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं

रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल:

- वैज्ञानिक नाम: बाटागुर कचुगा।

- सामान्य नाम: बंगाल रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल।

परिचय:

- रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भारत के स्थानिक 24 प्रजातियों में से एक है जिसके नर के चेहरे और गर्दन पर लाल, पीले, सफेद एवं नीले जैसे चमकीले रंग उनकी विशेषता है।

वितरण

- यह मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए की प्रजाति है जो नेस्टिंग साइट्स वाली गहरी बहने वाली नदियों में पाई जाती है।

- रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल कछुआ भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है।

- ऐतिहासिक रूप से यह प्रजाति भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा नदी में व्यापक रूप से पाई जाती थी। यह ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाई जाती है।

- वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ इस प्रजाति की पर्याप्त आबादी है, लेकिन यह संरक्षित क्षेत्र और आवास भी अब खतरे में हैं।

खतरा

- ये प्रजातियाँ समुद्र तटों पर प्रमुख हाइड्रोलॉजिकल परियोजनाओं और नदी प्रवाह की गतिशीलता और जल प्रदूषण पर उनके प्रभावों के लिये अतिसंवेदनशील हैं। चूँकि नदी पर और उसके आसपास मानव गतिविधियाँ परेशान करने वाली हैं, मछली पकड़ने के जाल में उलझने से उप-आबादी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

- प्रदूषण के कारण आवास का क्षरण और बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियों जैसे मानव उपभोग, सिंचाई के लिये पानी निकालने और अपस्ट्रीम बाँधोंं, जलाशयों से अनियमित प्रवाह इन प्रजातियों के लिये मुख्य खतरा हैं।

- गंगा नदी के किनारे खनन और मौसमी फसलों की वृद्धि नदी के किनारे रेत के पट्टों को मुख्य रूप से प्रभावित कर रही है जो प्रजातियों द्वारा शिकार के लिये उपयोग की जाती हैं।

- अवैध उपभोग और अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये जानवर को ओवरहार्वेस्ट करना

- इसके विलुप्त होने के अन्य कारण है।

- जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार तथा उनके संरक्षण पर काम करने वाले एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन ट्रैफिक द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 2009-2019 तक भारत में 11,000 से अधिक कछुए और मीठे पानी के कछुए जब्त किये गए हैं।

सुरक्षा की स्थिति

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) रेड लिस्ट: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: अनुसूची I (Schedule I)

- CITES : परिशिष्ट II

|

7 videos|405 docs|96 tests

|

FAQs on Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): November 2022 UPSC Current Affairs - पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi

| 1. जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? |  |

| 2. जलवायु परिवर्तन के क्या प्रमुख कारण हैं? |  |

| 3. जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? |  |

| 4. अमेज़ॉन वर्षावन क्यों महत्वपूर्ण है? |  |